そうした議論を見ていて、私は昔むかしのあるできごとを思い出した。それは戦前に人気を集めた松竹少女歌劇の踊り子、いわゆるレビューガールたちが親会社の松竹に待遇改善を求めて起こしたストライキだ。松竹少女歌劇は戦前にあって宝塚歌劇と人気を二分した。いまでいえばアイドルグループに相当する存在だ。

ストライキのリーダーは18歳!

1933(昭和8)年6月16日、東京・浅草松竹座附属の松竹少女歌劇部員、約230人がストライキに入った。争議委員長を務めたのは「ターキー」の愛称で人気を集めていた水の江瀧子。当時18歳の水の江をはじめ、結集したレビューガールの大半は10代だった。

事の発端は、松竹座の音楽部員(楽士)による争議だった。音楽部は自分たちだけでは微力であると考え、歌劇部にも合流を呼びかけたのだ。合流した音楽部と歌劇部は6月14日、「待遇改善嘆願書」を当時の松竹専務・城戸四郎(戦後、社長を務める)に提出する。

嘆願書には、「退職手当の支給」「本人の意志によらない転勤をしないこと」「最低賃金制の制定」「定期昇給の実施」「公傷治療費の会社負担」「衛生設備・休憩室の改造および楽屋清潔」「公休日・月給日制定」などが提示されていた。いまから見れば、どれも働く前提としてあってしかるべきものだ。しかし当時のレビューガールたちはそれを無視した環境のなかで、会社に強いられるがまま公演につぐ公演、練習につぐ練習をこなしていたのである。

会社側は嘆願書のうち一部要求を受け入れながらも、それ以外のことについては音楽部と歌劇部と別個に解決をはかろうとした。争議団はこの切り離しに断固として反対する。6月16日、会社側はレビューを休演し、松竹座のロックアウトを決定。これを機に争議団はストライキへと突入する。

争議委員長に選ばれた水の江はすでに押しも押されもせぬスターだった。彼女はその3年前の1930年、公演で紳士に扮したとき、髪をショートカットにして舞台に立っている。

スターが争議の先頭に立ったことで、争議団の演説会には大勢のファンが詰めかけ、資金カンパや激励の手紙もあいつぐ。歌劇部員の父兄会、後援会、また音楽部員の所属する全国労働組合同盟系の組合もこの争議を支援した。新聞も、少女たちのストライキを「桃色争議」などとからかい気味に称しつつも、おおむね好意的に報じている。

「おわびガール」と「がんばりガール」

争議団と会社側の交渉は決裂を繰り返し、ストライキは長期化する。この間、会社側は水の江を含む数人の歌劇部員の解雇を通告、さらに松竹座歌劇部を解散して新たに会社直属の松竹少女歌劇団の設立を発表した。これに動揺した争議団のなかから21人が陳謝して歌劇団に入る。離脱したレビューガールたちを、新聞は揶揄的に「おわびガール」と呼んだ。

これに対しあくまで会社側と抗戦し続けた水の江たちは「がんばりガール」と呼ばれ、7月1日からは伊豆・湯河原温泉に貸別荘を借りて立て籠もった。籠城中もファンが菓子やうどんなどを差し入れに来たという。それまで休日が一切とれなかったこともあり、みんなでピクニックに行ったみたいで楽しかったと、水の江は後年振り返っている(東京12チャンネル報道部編『証言 私の昭和史』第1巻、學藝書林)。

とはいえ、労働争議があくまで非合法運動だった時代だけに、水の江は支援者の一人で女優の原泉(作家・中野重治の妻)などとともに7月12日に思想犯として特別高等警察(特高)に検挙され、浅草象潟(さきかた)警察署に留置される。

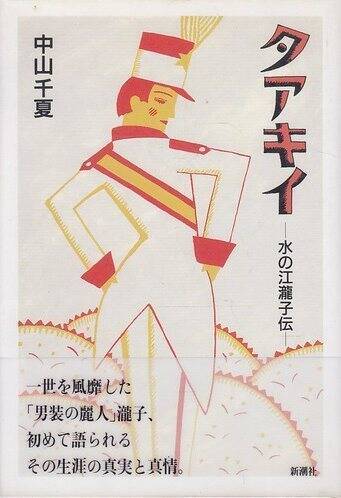

それでも劇場のある浅草だけに顔見知りの警官も多く、水の江はけっして動じなかった。留置場では正座していなければいけないところを、「足が曲がると商売に差し支える」などとの理由で見逃してもらったり、取り調べでも「お腹が空いてちゃ何もしゃべれない」と天丼を出前してもらったりしたという。さらには、一緒に収監されていたデパートの女性店員(共産党員だったという)が取り調べ後「ソロバンで殴られた」と血を流しながら戻って来ると、義憤にかられた水の江は「警察はひどいところだと新聞に言う」と警官に告げ、急遽医者を呼んで処置させるということもあったとか(中山千夏『タアキイ―水の江瀧子伝―』新潮社)。

水の江らの留置は結局一晩で済んだ。釈放された13日より争議団と経営側の交渉が再開。

このあと10数人のレビューガールが謹慎処分となる。彼女たちは順次復帰が認められたが、水の江ら8人が最後まで残った。この間、水の江びいきの新聞記者の協力で彼女は日比谷公会堂でワンマンショーを開き、多くの観客を動員する。これに対して新生・松竹歌劇団による公演は不振で、松竹では水の江を呼び戻すしかないということになったようだ。復帰を打診されたとき水の江は、8人全員を戻すならとの条件をつけ、この年10月の東京劇場での「タンゴ・ローザ」公演でふたたび舞台に立った。水の江たちレビューガールは会社に対して実質的に勝利を収めたのである。

労働争議は合法化されたが……

この時期は折からの不況もあり、あちこちで労働争議が頻発していた。しかし次第に弾圧も厳しくなっていく。レビューガール・ストライキの起きた1933年には、プロレタリア作家・小林多喜二が特高の拷問により死亡したほか、京都大学の滝川幸辰教授がその学説に共産主義的な傾向があるとして文部省に辞職を要請されるという事件(滝川事件)もあった。そのなかにあって水の江たちのストライキは不思議と牧歌的な雰囲気がある。

労働者の争議権が保障されるようになったのは戦後になってからだ。これに乗じて東宝をはじめ映画会社でも激しい労働争議が起きた。だが、これ以降、エンターテインメント業界で目立った争議というのはほとんどない。

水の江瀧子は戦後、タレントとして草創期のテレビの人気番組「ジェスチャー」などに出演する一方で、日活のプロデューサーとして石原裕次郎を世に送り出すなど華々しい活躍を見せた。が、1980年代、甥の三浦和義の保険金殺人疑惑(いわゆるロス疑惑)のあおりを食い、いくつかのレギュラー番組から降板させられたのに嫌気がさし、芸能界から引退してしまう。本人ではなく身内のスキャンダルで番組を降ろされたという点に、スポンサーや視聴者からのクレームを恐れるテレビ局側のことなかれ主義が見て取れる。

労働者の権利が法律上保障されながらも、芸能人が所属事務所などと表だって対立することが少ないのもまた、ことなかれ主義ゆえではないか。マスコミ・エンタメ業界の巨大化にともない権利関係も複雑にからみあうようになった。そのなかで下手なことをすれば仕事を失いかねない。そんな怖れが芸能人に対立を避けさせているのだろう。

考えてみれば、これはけっして芸能界だけの話ではない。ブラック企業がこれだけ叩かれながらも、なおも同じようなケースが絶えないのは、働く側の立場が弱いのに加え、積極的に声をあげる人がまだまだ少ないからだろう。戦前、労働争議が非合法にもかかわらず頻発していたことを思えば、はたして私たちはどれだけ自由になったのかと考えざるをえない。

(近藤正高)