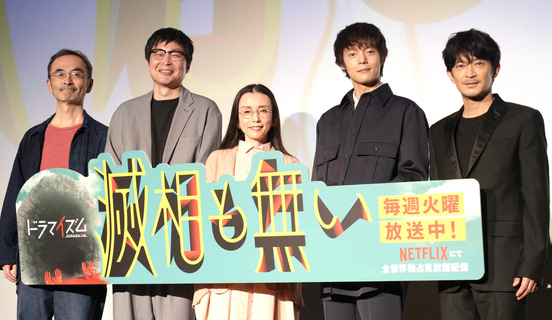

『タリバン 復権の真実』(KKベストセラーズ)の発売を記念して、著者のイスラーム法学者・中田考氏が、思想家であり武道家でもある内田樹氏と対談を行なった。内田氏の武道場「凱風館」にて開催。

■近代化に逆行する日本の教育

中田:「日本からウズベキスタンに日本語学校を作ろう」という動きがあることを知人から聞きました。すでにウズベキスタン大使と話をしていて、もう現地に建物はあるそうなのですが、日本からウズベキスタンに行きたがる人間がいなくて教師を送っていないそうです。

これは実は、「ウズベキスタンから外国人実習生を連れてきたい」という人買いの話です。特に、名古屋には日本人の労働者がいないので、そういう国からの人が必要とされているそうです。

内田:ウズベキスタンから実習生を連れてくるんですか…。すごい話ですね。

中田:これを今の内田先生のお話(対談前編)と比べてみると、「国を支えていくための優秀な人材をとる」というのとは全く逆の話です。逆に日本では、大学からも優秀な人たちがみんな出ていっています。日本にはそういった優秀な人間をとるための戦略が何もないですよね。

内田:何もないです。

中田:それどころか「とにかく日本語をちょっとだけでも教えて、最低限の賃金で働く人間がほしいけれど、それすらいない」という日本の未来の暗さを象徴する話を聞いたわけです。これでは当然日本は負けますよね。

内田:そうですね。マンパワーとしての現場の労働者は貧しい国から集めてくることができますけれど、優秀な層は日本からむしろどんどん流出しています。

この流出はもう30年ぐらい前から始まっています。

考えてみたら、それは「教育のアウトソース」なんですよ。「高等教育のアウトソーシング」をグローバリストたちはさかんに勧めていた。でも、外国にレベルの高い教育機関があり、学力と資力さえあれば誰でもがそこに行けるのだから、ハイレベルの教育機関を日本に作る必要はないということを言い出したらもう日本は先進国であることを放棄することになります。でも、そのことに当の大学人さえ気づいていない。明治維新の後、近代学制を整備した時の目的は「日本国内で、日本語で、日本人の教師が世界水準の学術を教えることができる教育機関」を作るためです。そして、わずかな期間のうちに明治人はそれを達成した。

中田:そのために高い給料を払って「お雇い外国人」を呼んできたわけですよね。

内田:そうです。第一世代は「お雇い外国人」でしたけれども、そこから一世代で、日本人教員が日本語語で世界レベルの教育ができる機関を作ることに成功した。ラフカディオ・ハーンに代えて夏目漱石を英文科の教授に据えることができた。自前で世界レベルの教育機関を創り上げたことこそが日本があれほどすみやかに近代化できた大きな理由だと思うんです。

でも、この30年、日本の教育行政は明らかにそれと逆の方向に向かっている。

中田:「日本人なら日本に帰ってくる」と思っていて、昔はそれでも実際に帰ってきていたわけですよ。ところが今はもう帰ってこなくなって、皇族ですら日本から出て行くという事態になってしまいました。

内田:あの出来事はきわめて象徴的ですね。皇族が「日本にいると気分が悪い」ってアメリカに逃げちゃうんですから。

中田:そういう事態が急速に進んでいるわけですね。

内田:これだけ国力が衰微している局面で、日本人はさまざまな制度を夢中になって破壊している。

中田:結局、中途半端な新自由主義なんです。財界は、学会や教育会に対して「タダ乗りしている」とか文句を言うわけですが、実は一番タダ乗りしているのは財界なんですよ。彼らは要するに、大学に教育をやらせているわけで、自分でお金を払って、自分で良い人間を育てようとはしない。中途半端というか、都合のいいときだけ新自由主義なんですよね。彼らに一貫した考えがないことは本当に問題だと思います。

内田:そうですね。営利企業は自力で人材育成をすることをとっくの昔に止めてしまった。「人材育成コストを外部化する」ために大学に対して「能力が高くて、安い賃金で働いて、上司に逆らわない労働者を大量に製造しろ」と当然のように要求してくる。コストはできる限り外部の誰かに押し付けるというのは営利企業にとって当然のことですから。でも、自分たちの企業に利益をもたらす「人材」が欲しければ、本来は自分たちのお金で学校を作ってそこで育てるべきなんです。でも、今のビジネスマンたちはその仕事を学校に押し付けている。コストを負担しないくせに口だけはうるさく突っ込んでくる。ふざけた話ですよ。こういう連中が自分たちの企業活動に必要な人材の育成コストを自社では負担せずに、外に押し付けてきたことを「成功体験」として総括しているから、そのままのロジックで「国家須要の人材育成は外国の教育機関に任せればいい」という話になる。そんな愚かなことを言った人間は明治時代にも、それ以前にも存在しません。どこかでこの流れを止めないと、「人を集める」という国際競争でみじめな敗北を喫することになる。そのことに早く気づかないといけないんです。

もちろん国外にアウトソースしていい産業部門もありますよ。製造業は途上国にアウトソースしても構わない。でも、「その供給が止まったら、国が立ち行かないもの」はアウトソースすべきではない。エネルギーと食糧と医療と教育は本来自給自足すべきものなんです。もちろん自給自足することはきわめて困難です。でも、たとえ困難であっても、それを目的として努力するということは止めてはいけない。医療は自給自足できていますけれど、教育の「自給率」は年々低下していますし、エネルギーと食料に至っては自給自足にほど遠い。

最近の大学の中には「1年間の海外留学が必修」というところがあります。学生は喜んで、そういう大学に行く。でも、これはまさに教育のアウトソーシングに他ならないわけです。大学からすると、授業料は満額受け取っておいて、留学先に払った残りは「中抜き」できる。教育にかかわる経費は25%カットできる計算になる。人件費も光熱費も4分の1削減できる。でも、そのうちに「ちょっと待て。2年間留学させたらもっと儲かるんじゃないか?」と誰かが言い出します。2年間海外留学必須にしたら、教職員も半分カットできるし、管理経費も半分で済む。でも、そのロジックを推し進めると、「じゃあ、海外留学4年間必須にしない?」という話になる(笑)。海外留学4年間必須にしたら、もう教職員も要らないし、キャンパスも要らない。コストゼロで教育ができる。でも、その時にはその大学そのものが消滅している。「教育のアウトソース」というのは、そういう劇薬なんです。教育を海外に丸投げするというのは、おのれの存在理由を掘り崩すようなことなんです。

海外留学はもちろん重要な教育活動です。僕だってそれは否定しません。外国人教員を雇い入れることも、英語で授業やることも、留学生を送り出すことも、いずれも教育的には意味のあることです。でも、程度問題なんです。それ以上やると国内の教育が空洞化してしまうという「損益分岐点」のラインがある。それを踏み越えてしまうと、日本に学校が存在する理由そのものが失われる。

中田:「なんのために勉強しているのか」ということが、「お金だけ」になってしまっているんですよね。

内田:学習意欲に火をつけてくれる原動力は、基本的には「世のため人のため」なんですよ。インセンティブが「自分のため」では、人間そんなに努力はしないですよ。やっぱりナショナルフラッグを背負っているから歯を食いしばれる(笑)。「お国のため」「世のため人のため」といった利他的なものがないと、人間って力が出ないと思うんですけどね。

■イスラームの復活とアメリカの世紀の終焉

中田:「利他的なものがないと力が出ない」という意味では、それが一番はっきりしているのがタリバンなんです。タリバンの場合の原動力は国じゃなくて宗教、神のため、になるわけですが、まさにそのために子供のときからずっと宗教も戦争も続けてきた人たちです。彼らは全て「神のため、他人のため」にやっているわけですが、日本人にはそこがやはり理解できないわけですよね。

内田:「週刊プレイボーイ」での中田先生との対談では、2001年までの第一次タリバン政権と第二次タリバン政権の間の20年で彼らも経験を積んで、昔は原理主義的だったタリバンもだいぶ角がとれて、政治的にふるまえるようになったという話を伺いました。

今回の第二次タリバン政権は、国内的にはこれでしばらく持つと思うのですけれども、このあと外からの干渉があるとするとどんな可能性がありますか?

中田:まず一つには、タリバン自体はイスラーム国とはイデオロギーが全く違いますし、周辺国に対してテロ活動はしないんですけれども、アメリカ軍の撤収のどさくさにまぎれてアメリカ軍とアフガニスタン前政権の治安当局が管理していた牢獄が解放されてしまい、つかまっていたイスラーム国のメンバーも他の囚人にまぎれて逃げてしまったんです。その結果イスラーム国が復活してしまいました。イスラーム国はタリバンとも敵対していますが、もう力を盛り返しているんです。

この問題については、これまでの親米政権が20年やってもだめだったんですから、タリバンの協力を得て、イスラーム国などのタリバンではない勢力を抑えることが先決です。

先ほど講演(【中田考】凱風館講演 後編)で話題にした「上海協力機構」は、欧米とは違ってタリバンに「人権を守れ」みたいなことは言いません。しかし自分たちの国でイスラーム原理主義と呼ばれる人たちに活動されるのは困るから、それを抑えるようにタリバンに圧力をかけていく形なります。それでもなかなか抑えきれない現状は確かにありますね。

また、イスラーム全体が最終的にはカリフ制を求めているのは確かですが、その上で、手段として「平和にやっていこう」という考え方がイスラームの主流です。それに対して「平和的にやってもうまくいかない」と主張する人たちが、タリバンの勝利でいきおい付いていることも確かです。

これまで全てのイスラーム改革が失敗してきたこともあり、特にスンナ派では、タリバンが嫌いな人でも真面目なイスラーム教徒は、タリバンが勝ったことを喜んでいます。その意味で、今回のタリバンの勝利はイスラーム政治運動に「もう一回頑張ろう」という力を与えていますね。

その流れを嫌うヨーロッパからの干渉は当然出てきますし、あるいはアラブの国々も、その流れが自分たちの国に波及してきて、改革運動が起きる非常に困りますから、当然干渉していきます。

アラブ諸国は現在、トランプ大統領時代の「アブラハム合意」でイスラエルを認めたことでめちゃくちゃになっています。

アブラハム合意では例えばUAEとイスラエルとの間でビザが出るようになりました。イスラエルは一応敵国なわけですが、敵国であっても国民は一人一人は違いますから、敵対的でない者にビザを発給するのは全然かまわないと私は思っています。しかしイスラエルにはビザを出すのに、より貧しい周辺の同胞のアラブの国々の国民にはビザを出さないのはどう考えてもおかしい。本来自分たちの仲間であって助けるべきスーダンやイエメンといったイスラーム教徒の国の仕事がなくて豊かなUAEに仕事を求めて来ようとする人間は受け入れず国内に入れないのに、イスラエルあるいはユダヤ人の人たちは自由に貿易をやってお金を儲けても構わない。これは当然正義に反します。

イスラーム教徒の怒りはありますから、こういうことをなりふり構わずやっているのではいつまでもは保たないと思います。これはイスラームの中で起こっている問題で、具体的に問題になっているのはサウジアラビアとUAEですね。

内田:なるほど。

中田:このようにアラブ世界は捻れてしまっていますから、その分タリバン政権の成立によって、今までずっと失敗してきたスンナ派のイスラーム運動がまた元気になっている部分はあると思います。イラン革命を思い出すところもあるのでしょう。講演でも話したとおり(【中田考】凱風館講演 後編)、とにかくアメリカ軍撤退がビジュアルとしてすごく衝撃がありましたから。日本人にとってタリバンはすごく遠い存在なわけですけれども、今日もこうしてこれだけの人が関心をもって集まってくれたわけですし。

内田:そうですよね。自分の生活とはなんの関係もないタリバンの話を聞くために、今日これだけの人が集まっている。それだけカブールからの米軍撤退の時の映像のインパクトが強かったということだと思います。あのビジュアルの衝撃はイラン革命以来ですね。

中田:「ビジュアルって大切なんだな」「テレビの意見って重要なんだな」と、今回改めて実感しました

内田樹(うちだ・たつる)

1950(昭和25)年東京都生まれ。東京大学文学部仏文科卒。現在、神戸女学院大学文学部総合文化学科教授。専門はフランス現代思想。ブログ「内田樹の研究室」を拠点に武道(合気道六段)、ユダヤ、教育、アメリカ、中国、メディアなど幅広いテーマを縦横無尽に論じて多くの読者を得ている。『私家版・ユダヤ文化論』(文春新書)で第六回小林秀雄賞受賞、『日本辺境論』(新潮新書)で第三回新書大賞を受賞。二〇一〇年七月より大阪市特別顧問に就任。近著に『沈む日本を愛せますか?』(高橋源一郎との共著、ロッキング・オン)、『もういちど村上春樹にご用心』(アルテスパブリッシング)、『武道的思考』(筑摩選書)、『街場のマンガ論』(小学館)、『おせっかい教育論』(鷲田清一他との共著、140B)、『街場のメディア論』(光文社新書)、『若者よ、マルクスを読もう』(石川康宏との共著、かもがわ出版)など。最新刊は、『コロナ後の世界』(文藝春秋)、『戦後民主主義の僕から一票』(SB新書)がある。

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)

![[山善] 折りたたみテーブル (スタンディングデスク) 高さ90 傷・汚れ・水分・熱に強い天板 幅50×奥行52cm サイドテーブル スタンディングデスク 完成品 ダークブラウン/ブラック RYST5040H90(DBRB) テレワーク](https://m.media-amazon.com/images/I/51XzLdGmn+L._SL500_.jpg)