肉体的ハンディキャップを負った人がそれをどのように克服して生きていくか、といった本もよく目にする。

だが、この2つがかけ合わさった本はこれまでなかったのではないか。

『わが盲想』は、19歳で単身日本にやってきた盲目のスーダン人、モハメド・オマル・アブディンが、言葉も文化も初めて尽くしの日本の中で、さらに目も見えない状況でどのようにハンディキャップを克服し、オヤジギャグを使いこなすまでになったのか、15年間のエピソードをまとめたエッセイだ。

何だかこう書くと、どんな困難にもめげることなく、必死の努力で克服した外国人の感動物語……のように思えわれるかもしれないが、本書はまったくの別ベクトルを進む。それは、この本の主人公にして著者・アブディンの「いい加減さ」と「妄(盲)想癖」のおかげだろう。

そもそも日本に来た理由からしていい加減だ。

《日本に行けば、鍼灸以外にも点字、日本語、日本文化が学べる。

こんな軽いノリでろくに日本について知りもせず、日本語の勉強もせずに日本留学の試験を受け、なぜか試験をパスしてしまう。

そして、鍼灸や車の運転を覚える前に、様々な「日本的なもの」に染まってしまう日々。

飲酒が禁止されているイスラム教徒にもかかわらず、挫折と誘惑に負けて覚えてしまった酒の味。挙げ句「お酒って避けては通れない道なのよ」と親父ギャグを言い出す始末。

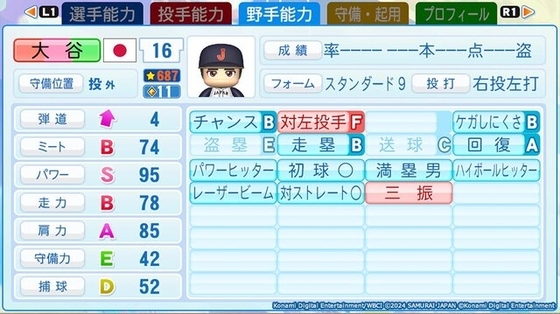

謎のスポーツ「野球」のラジオ実況に夢中になり(スーダンでは野球は行われていない)、挫折を味わえば「コールド負け」、厳しい局面に立たされると「内角に160キロの豪速球を投げ込まれた」といった具合に、なにかにつけて野球脳になる始末。

弱さや愛嬌、親父ギャクも交え、わからない・見えないからこその「盲想癖」のおかげで波瀾万丈に生きるアブディンの生き様が、読み手を飽きさない。

そしてもうひとつ、読み進めやすい理由が「言葉のリズム」にある。

著者のアブディンは盲目であるが、本書は一字一句、間違いなく本人が書いたものであるという。

盲目なのにどうやって? という疑問は冒頭で明らかにされる。視覚障害者向けに開発された「音声読み上げソフト」という特殊なソフトを使い、イヤフォンをつけてキーボードを打つと、打った文字を機械が読み上げてくれるという(たとえば、「ごとうさん」と打ち込んで変換キーを押すと、機械が「前後のゴ」「藤の花のフジ」などと言ってくれるので、正しい漢字が読み上げられたときにエンターキーを押す)。

結果、音を頼りに一字一字丁寧に編み重ねていくから、音読したときの切れが違うのだ。

だからこそ、ギャクはギャクとして成立するし、ときにひょっこり顔を出す日本の不可思議な慣習への指摘も鋭さを増す。

《スーダンでは政府の悪口を言っただけでも命がけになることさえあるのに、人々はそれに屈せず、政府の腐敗や国のあるべき姿について語り合っていた。日本では、自由に話せる環境にあるというのに、だれも真剣に意見を交わそうとしない》

《なぜ大学がいとも簡単に企業に愛しい学生たちを売り飛ばすのか、ぼくにはわからなかった。なぜ責任を持って、みっちり四年の間、学生に対して教育をほどこさないのか?》

野球という文化を理解し、酒で日頃の鬱憤を晴らす、まさにサラリーマン的な生き様が染みついても、芯の部分は変わらない生き様がカッコいい。

(オグマナオト)