臨死体験と脳の働きの関連性 / Pixabay

死に瀕したとき、肉体の機能は停止していても、精神的な遺産は続いている可能性がある。一説によると、心停止の状態から蘇生した人の4~18%が臨死体験を報告するという。

いわゆる死後の世界の疑似体験だ。

私たち心は究極の状況下でどのように機能するのか?それは脳の機能に関連しているのかもしれない。

【ヘミングウェイの臨死体験】

アメリカの小説家、アーネスト・ヘミングウェイは若いころ、第一次大戦の戦場で砲弾によって重傷を負った。家族に宛てた手紙の中で、そのときのことをこう書いている。

死ぬことは、とてもシンプルなことだ。わたしは死を見て、本当にわかった。死ぬべきだったのなら、わたしにとってそれはとても簡単なことだったろう。わたしが今までしたことの中でもっとも簡単なことだ

数年後、ヘミングウェイは有名な短編『キリマンジャロの雪』の中に、魂が肉体を離れ、空を飛び、また戻ってきた自身の体験を取り入れた。

壊疽(えそ)に苦しむ主人公は、自分がもうすぐ死ぬことを知る。ところが、突然痛みが消え、パイロットのコンピーが助けに来る。

ふたりは離陸し、一緒に雨が激しく打ちつける嵐の中を飛び去る。"それはまるで、滝の中を飛んでいるようだった"。

突然、光の中に突入し、目の前が眩く輝いた。"太陽が信じられないほど白く輝いていた。それはキリマンジャロの頂上だったのだ。

そこが自分が向かっている場所であることがわかった" これらの描写には、臨死体験の要素が含まれている。なにも見えない暗闇、痛みが消え、光の中に抜け出る、至福の感覚などだ。

[画像を見る]

Pixabay

【臨死体験の中身】

臨死体験(NDE)は、突然の外傷や心臓発作、無酸素状態、ショックなどによって肉体が傷つけられ、生命がかなり危険な状態にあるときに起こりやすい。

病院で心肺止したことのある10人にひとりが、臨死体験していると言われており、医学技術の進歩により現在は、心肺止から蘇生する人の数が増えており、臨死体験者も増えている。

際どい状況から生還した大勢が、傷ついた肉体から離れて、日常生活とはまるでかけ離れた世界に遭遇し、いつもの空間や時間の境界から解き放たれたと語っている。このような不可解で強烈な体験をすると、その後の人生ががらりと変わってしまう可能性がある。

臨死体験は、一風変わった想像上の逃避などではなく、体験者の話には共通点が多い。

痛みから解放される、トンネルの先に眩い光を見たなどの視覚現象、肉体から離れて、宙に浮き、宇宙の彼方へと飛んでいく体外離脱体験などだ。

[画像を見る]

Pixabay

生死を問わず愛する者や、天使のような霊的な存在と会ったという例もある。

良くも悪くも人生の記憶がよみがえってきて、時間や空間の歪みを体験することもある。

狭く暗いトンネルを進んでいくといった体験については、網膜への血流が減少することによって、最初に視野の喪失が起こったためという生理学的な説明がないこともない。

臨死体験は、すばらしいもの、最悪のものもある。前者は圧倒的な存在、人智を超えた神のようなものの存在を感じ、肉体の痛みや苦しみから離れて、宇宙と一体化するような穏やかな感覚を覚える。だが、至福に満ちた体験ばかりではない。強い恐怖、苦悩、孤独、絶望を覚えることもある。

死の間際には、危うく脆い人生を思い出させられ、忘れていた不快な思いから、守られていた心理的抑圧の層が取り払われてしまう可能性がある。

ほとんどは、こうしたことは時間とともに薄れていき、最終的には正常に戻るが、臨死体験は何十年にも渡って、異様に激しくはっきりとした形でよみがえってくる。

【臨死体験は鮮明によみがえる】

2017年、バージニア大学のふたりの研究者が研究を行った。臨死体験を体験しているときは、脳機能が損なわれているのに、やたら鋭敏で強烈な知覚が同時に起こる。

まるで逆説的な現象だが、これをただの想像の産物だとして切り捨ててしまえるものかという問題をとりあげた。

臨死体験を体験した122人の被験者にアンケート調査し、自分の体験の記憶を、同時期に起こった現実の出来事と、想像の出来事の両方の記憶と比較してもらった。

その結果、臨死体験は現実や想像された状況よりも、非常に鮮明に詳細を思い出すことができることがわかった。つまり、臨死体験は現実よりもより現実的なものとして記憶されているということだ。

[画像を見る]

Pixabay

【臨死体験の研究は20世紀後半から】

臨死体験が一般的に注目されるようになったのは、20世紀も後半になってからのことである。医師や心理学者の働きによる結果だった。

とくに、1975年の自著『かいまみた死後の世界』で、臨死体験という言葉を生み出したレイモンド・ムーディ、2009年に『臨死体験ハンドブック』を出したブルース・M・グレイソンなどだ。

体験者の証言パターンに着目し、かつては死の縁で熱に浮かされてみた幻覚だとして笑い飛ばされ、気にもとめられなかった臨死体験現象を、ふたりが実証的研究分野へと取り入れたのだ。

強烈に感じることのできるこうした体験は十分に現実のものだと思われ、ほかの主観的感情や知覚と同様、根拠のあるものだ。

科学者としては、わたしたちの思考、記憶、知覚、体験はすべて超自然のものなどではなく、わたしたちの脳の自然な因果力の不可抗力の結果であるという説をベースにしている。

この前提は、何世紀もわたって、科学や技術の陰でひっそりと息づいてきた。却下するための並外れて説得力のある、客観的な証拠がない限り、この前提を放棄する理由はない。

課題は、臨死体験を自然の枠組みの中で説明することだった。臨死体験は極めて珍しい人間の意識の現れ方であり、客観的な時間の中でしばらく続く出来事が、その後に永続的な変化をもたらす(ダマスカスに向かう途中で改宗したパウロの例)。

もはや死の恐怖もなくなり、物的所有欲から解放され、よりすばらしい方向へ向かう。ヘミングウェイのケースのように、危険や死に憑りつかれることもあるが、こうした興味深い事実のせいで興味が尽きない。

似たような神秘的な体験は、神経伝達物質セロトニンに関連する幻覚剤クラスの精神活性物質を摂取したときなどに共通して起こる。

サイロシビン(マジックマッシュルームの有効成分)、LSD、DMT(別名 スピリット分子)、5-MeO-DMT(別名 神分子)などもそうで、宗教的、精神的、または気晴らしの一環として使われる。

[画像を見る]

Pixabay

【あらゆる人に起こりうる臨死体験】

忘れてはならないのは、臨死体験はあらゆる文化において、老いも若きも、信じ込む者や懐疑的な者を問わず、あらゆる人々に、いつでも起こりうるということだ。

キリスト教徒など伝統的な宗教に忠実な者は、天国や地獄、今後自分を待ち受けているものを見た体験と受け止める。面白いのは、臨死体験は信心深い者に起こりやすいのではなく、俗人、無宗教者も例外ではないことだ。

歴史の記録の中でも、非常に鮮明な臨死体験の例がある。例えば1791年、イギリスの海軍少将サー・フランシス・ボーフォートが溺れかけたとき、脳裏に浮かんだことは次のようなことだという。

生きるか死ぬかのこんなにときに、穏やかで静かな感情が続いた。体になんの痛みもなく、逆に自分の感覚がなんとも心地いいものになった

その感覚はだんだん薄れてきたが、心は違った。表現できないほどの勢いがあり余っているように思えた。漠然とした、思いもよらない考えが次から次へと急激にあふれてきた。そんな一連の思いを、今でもかなりの割合でたぐり寄せることができる。

出来事は起こったばかりのようで、過去へとさかのぼって、人生で起きたあらゆる出来事が自分の記憶の前を一瞬にして横切っていくようだ。

わたしが存在した全期間をパノラマで見ているように、目の前で置き換わっていくみたいに

[画像を見る]

Pixabay

脳のある分野が次から次へとずれていく。脳の基質において、ニューロンは無傷で、いつもやっていることをそのまま行っていて、その人の体験、記憶、文化的な期待によって形づくられる話を伝えている。

もうひとつの例は、1900年に記録されたもの。スコットランドの外科医、サー・アレキサンダー・オグストンが腸チフスに倒れたときのこと。彼はそのとき起こったことを次のように語っている。

わたしは、ずっと無感覚で横たわっていたようだ。希望も恐怖もなにもない状態だった。心と体が重なったかと思うと分離するような感覚だった。

自分の体は、いつの間にかドアのそばに転がった塊のような気がしたが、それはわたしのようであり、わたしではないようだった。

わたしの精神は定期的に肉体を離れ、そうかと思うと急に元に戻って嫌な感じで合体し、わたし自身に戻り、食事を与えられ、話しかけられ、世話をされている自分がいる。それでも、死があたりに漂っているのがわかっていた。

信仰心もわかないし、最期だという恐怖もない。陰鬱でなんの感情もないが、妙な満足感のある空の下を彷徨っていると、何かがまた、横たわっている肉体を煩わせ、そのとたん、またわたしは引き戻された

最近の例では、イギリスの作家スーザン・ブラックモアが、1991年に緊急で胃切除の手術を受けたキプロスの女性から、こんな報告を受け取った。

手術後4日目に、わたしはショック状態になり、数時間意識がなくなりました。意識はなかったはずなのに、あれから何年も、外科医と麻酔医が話していた会話の内容をすべて事細かに覚えています。

わたしは自分の体の上に横たわっていて、痛みはまったくありませんでした。顔に苦悶の表情を浮かべている自分をかわいそうに思いながら見下ろしていました。

穏やかな気持ちで宙に浮かんでいましたが、それから暗いけれど怖ろしくはない、カーテンで覆われたような場所に向かっていました。

そこではすっかり至福の思いに包まれていましたが、突然、それが変わり、いきなり自分の肉体に戻っていました。そして苦しみがまた戻ってきたのです

[画像を見る]

Pixabay

臨死体験の神経学的な一連の出来事を、正確にこうだと決論づけるのは難しい。脳が損傷する可能性はさまざまにあるからだ。

さらに言えば、臨死体験その人が磁気スキャナーの中に入っていたり、電極をつけているときに起こるのではない。

だが、心停止を調べることでなにが起こっているかをつかむことは可能だ。心肺蘇生法で心臓が再び動き出す可能性があるため、患者は完全には死んでいるわけではないからだ。

【死の定義】

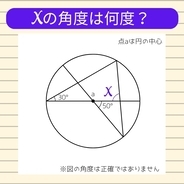

現代の死の定義は、脳機能が二度と戻らないという判断だ。脳が血流や酸素を必死に求めている(虚血や無酸素)とき、患者はわずかの間、意識を失い、脳波図(EEG)が等電状態になる。つまり脳波がフラットになっているということだ。

これは、脳の一番外の層である皮質内の大部分で、分散された電気活動が崩壊していることを意味する。近所が同時に停電した町のように、脳のその部位が次々にオフラインになっていく。

一方、心の基質であるニューロンの電気活動を生み出す能力はそのままなので、いつものように働き、その人の体験や記憶、文化的期待によって形作られた話を語る。

このように脳の機能力が減少すると、奇妙で異様な話が生み出され、臨死体験レポートができあがるのかもしれない。

経験者にとっては、臨死体験は普通に覚醒しているときに起こる心の動きのようにリアルだ。パワーが失われ脳全体がシャットダウンしているときは、意識を失い、心の働きは消滅している。酸素と血液の流れが回復すると、脳は起動し、体験したことの話の流れが再開する。

米軍のテストパイロットや、冷戦のときに遠心機訓練を受けたNASAの宇宙飛行士のような特殊な訓練を受けた人の、意識の喪失とその後の回復の様子を録画して分析、詳細に調べた。

重力が5倍になると、心臓血管系のシステムは脳への血液供給を停止し、パイロットは気を失う。こうした大きな重力が停止しておよそ10~20秒後に意識が戻ると、混乱と方向感覚の喪失といった隔たりを伴う。

こうした訓練の経験者が語る体験談も、結局はトンネルや眩い光が見えるといった臨死体験の一種なのかもしれない。

寝起きでぼうっとしているような感覚、穏やかに宙に浮かんでいる体外離脱的体験、喜びや至福の感情、短いけれど強烈な夢、ときに家族と会話をすることもあり、その後何年も、鮮明な記憶として残る。こうした強烈な体験感覚は、とくに肉体的な傷を受けたときに引き金となり、たいていは宗教的な特徴はない。

その性質上、臨死体験は十分に管理された研究室で実験するというわけにはいかないが、それは変わる可能性がある。例えば、研究室のマウスを使って、その側面を研究することは可能になるかもしれない。

[画像を見る]

Pixabay

【臨死体験とてんかん発作の類似性】

多くの神経科医は、臨死体験とてんかん発作の類似性に気づいている。てんかん発作は、脳の半球の特定の部位が原因で起こる部分的な意識障害だ。

前兆はその人によって違う。物の大きさが変わり、味覚、嗅覚、身体感覚がおかしくなる。既視感や自我喪失、陶酔感などが現れるなどがあげられる。

19世紀後半のロシアの作家、フョードル・ドストエフスキーは、激しい側頭葉てんかんに悩まされていた。『白痴』の主人公ムイシュキン公爵の場合はこうだ。

てんかん発作の間、あるいは発作が始まりそうになるとき、彼はいつも一瞬、心や体全体が目覚めて精力的に活動し始めるような感覚をおぼえる。

このときは、喜びや希望にあふれ、不安など永遠にどこかへ消えてしまったような気がする。だが、こうした瞬間は、不吉な予感の始まりなのだ。

すぐに、たちまち発作に襲われるからだ。この瞬間は、言葉に言い表せない。発作が終わると、彼は自分の症状を思い出し、自分によく言い聞かせる。

"病気だけの問題なのか、脳の異常な緊張は。あの瞬間を思い出して分析すると、最高の調和と美のひとつだったような気がする。底知れない感覚の瞬間、無限の喜びや恍惚感にひたり、陶酔して夢中になっている感覚、これは完全なる人生なのか? この瞬間のためなら、自分の人生をすべて捧げてもいいくらいの・・・・"

150年以上たってから、神経科医が、てんかん患者の脳の島と呼ばれる皮質に電極をつないで、電気刺激を与え、このような陶酔感を引き起こすことに成功した。

これは、てんかん発作の源を特定する助けになり、手術で取り除くことができるようになるかもしれない。

患者は、至福感、幸福感、自己認識、外界の知覚を強く感じると報告していて、灰白質を刺激すると、体外離脱体験や幻覚の引き金になる可能性がある。

もともとの疾患であれ、医師の電極の影響であれ、引き起こされた異常な脳活動のパターンと、主

観的な体験の間の強引な関係は、精神的なものではなく、生物学的な原因だということを裏づけている。NDEにも同じことが言えそうだ。

血流や酸素不足に直面したときに、身体機能を維持しようと戦う経験が、なぜ、パニックを誘発するのではなく、前向きで幸福感に満ちたものになるのか、わからない。人間の体験の範囲のぎりぎりのところで、酸素不足が喜びや快活、山登りやダイビングなどの高揚感、陶酔感を引き起こすような状態になるのか、興味をそそられる。

このような恍惚体験は、心が明快なままで、アヘンや痛みを和らげるその他のドラッグによって鈍化していない限り、多くの死の形に共通のものなのかもしれない。

瀕死の肉体につなぎとめられた心は、その人特有の天国や地獄を訪れ、ハムレットの言う"ひとりの旅人も戻ってきたことのない未知の国"へ入っていくのかもしれない。

References:What Near-Death Experiences Reveal about the Brain - Scientific American/ written by konohazuku / edited by parumo

記事全文はこちら:ヘミングウェイも経験。臨死体験は誰にでも起こりうる、その記憶は鮮明によみがえる(米研究) http://karapaia.com/archives/52291631.html