仕掛けをコマセと同調しやすく効率的に魚が釣れ、様々な魚種を狙えるカゴ釣りは初心者にもおすすめの釣りです。今回は初心者向けに、仕掛けや釣り方、タナの取り方、釣れる魚種などカゴ釣りを始めるための基礎知識をご紹介します。

(アイキャッチ画像提供:TSURINEWS編集部 大高)

カゴ釣りとは

カゴ釣りとは、魚を寄せるコマセ(まきエサ)を入れたカゴと仕掛けを使って魚を狙う釣り方です。仕掛けの1番上にウキを装着して、その下に仕掛けとカゴを配置します。

こうすることでコマセと仕掛けが同調しやすく、サビキなどの疑似餌やさしエサに魚が食いつきやすくなります。防波堤で足元にいる手軽な魚を狙ったり、遠投して大物狙いもできるのがカゴ釣りの魅力です。

カゴ釣りの時期

小魚などが波止場近郊に群れ出す夏から初冬にかけて、イナダ、サバなどの回遊魚が活発に動き出します。一般的にこの時期がカゴ釣りのハイシーズンとなります。

カゴ釣りに適した場所

カゴ釣りは堤防や磯、サーフなど様々な釣り場で楽しむことができます。特に青物などが回遊しやすい潮通しのいい場所が適しています。また、足元に何も無い場所では魚は居つきにくく、沈み根のようなストラクチャーや、カケアガリなどの地形変化に富んだ場所を狙ってみましょう。

潮目も狙い目

海面を見ていると、時々細長く伸びた道のようなものが見えることがあると思います。これが潮目です。潮目は潮の満ち引きで発生する異なる潮の流れがぶつかりできる現象ですが、魚が集まりやすいポイントになるため、潮目に仕掛けが通るようにウキを流してみましょう。

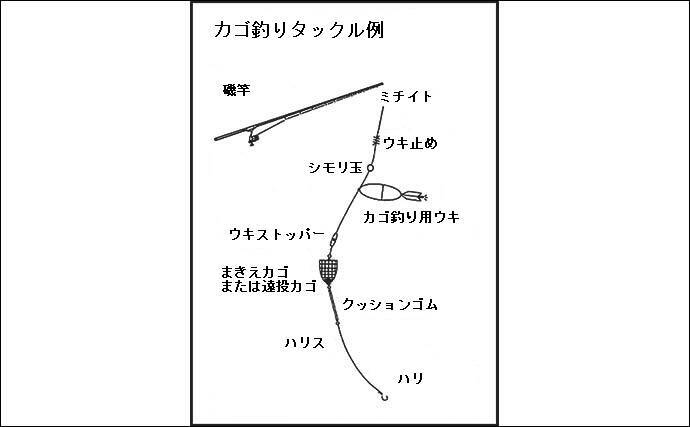

カゴ釣りのタックル

続いてカゴ釣りに向いたタックルを紹介します。

カゴ釣りの竿

カゴ釣りには磯竿が向いています。長さは4.5m~6mのものがよく使われます。遠投では6m以上の竿が有利となりますが、波止場などでは障害物などがあり、使い難くなるので5m~5.4mの竿がおすすめです。竿にはオモリの重さに耐久できる強度が号数で設定されています。

一般的にカゴ釣りでは2号~5号の竿を使いますが、2号は鯵・鰯などの小型魚に使用し5号はマダイ・ブリなどの大型魚に使用します。最初は汎用的に使える3号~4号を選ぶのもいいでしょう。

カゴ釣りのリール

カゴ釣りはウキ・針・カゴ・コマセと様々な仕掛けを使います。その為、他の釣りに比べ道糸に通常の釣りよりも重い重量が掛かります。よってラインはナイロンラインで4号から6号を巻くことがおすすめです。

4号を巻くためには最低でも「4000番」のリールが必要です。遠投性を考慮すると「5000番」で6号のラインを巻くことで大型魚が釣れても安心です。

道糸はPEラインでも可能?

PEラインとはナイロンラインやフロロカーボンラインのような単線ラインではなく、極細のポリエチレン素材の糸を編み込んで作成された糸です。PEラインの圧倒的なメリットは細くて遠投性が高く、伸びがないのでアタリの感度が良いことにあります。

デメリットは糸が絡んだときに解けづらいなどライントラブルが多く、摩擦に弱いのでゴツゴツとした磯場などには向いていません。またナイロンラインのようにラインが伸びないので魚がバレやすい傾向があるため、クッションゴムを加えるとバラシを軽減できます。

カゴ釣りの仕掛け

カゴ釣りの仕掛けと言っても、ウキからカゴや針など様々な種類があります。「いったい何を選べば良いの?」という初心者の方でもわかるように種類ごとにご紹介します。

カゴ釣りのウキ

カゴ釣りに使用するウキは数種類あります。

棒ウキ

ウキ本体に棒状のトップがついたタイプ。長くて視認性が高いものが多く、波際などの低い位置からでもアタリを確認しやすい利点があります。上から見下ろすポイントでは見えにくくなる場合があります。

遠投ウキ

遠投ウキは羽つきのシャトル型形状をしています。仕掛けを投げた際に空気抵抗が少なく安定して投げれるのが特徴です。サイズは大型が多く、遠くからでもはっきり見えるタイプがあります。風が強い日などは、大きな羽が風を受けてしまいアタリが見にくくなることがあります。

中通しウキ

棒ウキや遠投ウキは、ウキの下部にある菅にラインを通して使用しますが、中通しウキはウキの中にラインを通します。これにより初心者でも仕掛けのライントラブルが少なくなる利点があります。

カゴの種類

コマセを入れるカゴも、狙う魚ごとに様々な種類と大きさがあります。S~Mサイズはイワシやアジなどの小型魚を狙い、M~Lサイズはマダイやイサキなど中型魚からハマチやブリなどの大型魚を狙います。形状は次のようなものがあります。

サビキタイプカゴ

堤防でのカゴ釣りでよく見る上からコマセを入れるプラスチックタイプのカゴです。コマセがカゴから拡散しやすいので近距離での投げ込みに使います。

ロケットタイプカゴ

コマセの出量を簡単に調整できる機能付きのプラスチックタイプのカゴです。形状はロケットのような形なので飛距離が出ます。

ナイロンカゴ

波止釣りから船釣りまで様々な釣りに使われる、テグスを編んで作成されたカゴです。コマセの種類と大きさに合わせて目の粗さを選択して使用します。

ステンレスカゴ

蓋つきでステンレス製のカゴは、遠投カゴ釣りのスタンダードです。開け閉めができる蓋が付いており、コマセを入れることが容易です。コマセが出る量は、カゴの隙間が広い個所中心に少しずつ出てゆくので長くコマセを効かせることができます。

カゴ釣りに使う針

カゴ釣りに使う針は、狙う魚や魚の活性により様々なタイプを使い分けます。

空針

空針とは、糸を針に結び付けただけの状態をいいます。カゴ釣りのスタンダードで、さしエサを付けて使用します。

サビキ

サビキには薄いスキンゴムを巻きつけて加工されたスキンサビキと、剝いだ魚の皮を乾燥させて着色し作成された魚皮サビキがあります。どちらも各種様々な色が販売されていますので、魚の活性に併せて選択します。

ウイリー針

毛糸を針にぐるぐる巻きで結び付けてある針のことをウイリー針と呼びます。フワフワした動きがサビキと異なり、魚の捕食意欲を湧かせます。サビキも同様に擬餌針のためエサに食いで劣る状況もありますが、擬餌針にも反応していて手返しを早めたい場合や、エサ取りが多い場合など状況によってはエサ付きの針よりも有効な場面が存在します。

カゴ釣りのさしエサ

カゴ釣りのさしエサは基本的にコマセと同調させることで抵抗なく魚に食わせることができますので、コマセに合わせてオキアミやアミエビを使用します。狙う魚により、ゴカイやイソメを使うこともあります。

カゴ釣りのまきエサ(コマセ)

ウキ・カゴ・針の準備ができたら最後はコマセです。コマセで使うエサは主にオキアミとアミエビの2種類。カゴの大きさや狙う魚の層によって使い分けます。アミエビは沈下が遅いので浅いタナをねらい、オキアミは沈下速度が早いので深いタナを狙う際に使うのが一般的です。

集魚剤は必要?

まきエサに入れる集魚剤が数多く発売されていますが、メリットとデメリットが存在します。状況に応じて使う使わないを判断しましょう。

メリット

集魚剤のメリットを紹介します。

魚を集める効果が高い

ニンニク、魚粉、サナギなどの香りが強い成分が配合されており、魚の活性を上げて集 めます。

コマセをまとめる

オキアミやアミエビだけではまとまりが良くなかったコマセを、小麦粉の繋ぎのような 役目を果たしてまとまり易くします。

コマセの比重をコントロールできる

集魚剤に含まれる原料の粒子が重いか軽いかで、コマセの沈下速度をコントロールできる効果があります。魚を浮かせたい場合は沈下速度が遅い粒子の細かい集魚剤を使い、深場の魚を狙いたい場合は粒子が重たい集魚材を使い調整します。

デメリット

集魚剤のデメリットを紹介します。

余計な魚も寄せてしまう

集魚効果が高いせいで、エサ取りなどの寄ってきてほしくない魚も寄せてしまうことがあります。外道が多くなるとその分本命の魚を狙うことが難しくなります。

コストが掛かる

集魚剤は安くても1袋¥350以上するものが大半です。準備するコマセの量により複数の集魚剤を使用すると、思ったよりもコストが掛かります。

カゴ釣りの釣り方

ここまでくれば後は投げ込んで魚を釣るだけです。カゴ釣りの流れは次のようになります。

コマセをカゴに詰める

サビキの場合はこれだけですが、空針がある場合さしエサを一緒に付けます。

仕掛けを投入

前後左右、安全確認を行いゆっくり大きく振りかぶり仕掛けを投げます。力任せに全力で素早く投げると重さで竿が折れることもあるので注意が必要です。

コマセを出す

ウキが立ち上がったら、竿を振ってコマセをカゴから拡散させて魚を待ちます。

アワセ

ウキが沈んだり「パタンパタン」と倒れたりしたらアタリです。糸ふけを取って竿を上げアワセます。

やり取り・取り込み

魚が釣れていれば竿を大きく上げて巻き取ります。魚が大きい場合はリールのドラグを調整して糸が切れないようにします。

タナの取り方

タナとは、一般的に狙った魚がいる水深のことを言います。そしてタナを取るとは、ウキの沈む深さを調整するウキ止めを使って仕掛けを狙った深さに沈めて魚にアプローチを行うことです。

ウキ下の設定方法

正確なタナ取りをするためには、まずは釣りをする前に釣り場の水深を正確に測ります。ハリスを付けずウキと天秤のみの状態でキャストしてみて、ウキ下が長く天秤が着底し、道糸が緩んだ状態であればウキが立ちません。ウキ止めを調整しウキの立つギリギリのウキ下を測りましょう。

タナが測れたらハリスの長さを考慮しつつ狙いのタナに仕掛けが留まるようウキ止めを調整しましょう。例えばハリスが3mで底から1m付近を狙いたい場合は、測った水深丁度のウキ下からハリス分+底からの距離の4m浅い位置にウキ止めを設定します。また根掛かりの頻発するような釣り場では天秤等のロストを避けるため、サルカンに捨て糸とオモリを付けて測る方法もあります。

実際に釣りをしてみてアタリが無かったら、魚のいる層ではない可能性もあるので、タナを深くしたり浅くしたりして探りながら狙ってみましょう。

遠投して飛距離を出すには

遠投して遠くに投げれば釣れると言う訳ではありませんが、遠投できるとその分だけ探れる範囲が広がります。ここでは遠投して遠くに投げるコツをまとめます。

竿

遠投するには14~16号程度のオモリをキャストできる4~5号の強度が必要となります。

ライン

PEラインを使うといいでしょう。ナイロンラインは空気抵抗や摩擦抵抗が高いので遠投には向いていません。太さは3~4号のものを使用して、フルキャスト時に切れないよう対策します。

リール

PEラインで3~4号を200M巻けるスペックは必須です。番手では4000~5000番の物を使います。

ウキ

飛距離の出る羽根つきの遠投タイプを選びます。

カゴ

金属タイプのカゴかプラスチックのロケットタイプを選ぶと安定した飛距離になります。

投げ方は初速がとても重要になります。竿のしなりを最大件に利用して、反発を使い投げ込みます。投げる際は斜め45°上に投げると、キレイな放物線を描き飛びます。その際、仕掛けが飛ぶ方向に竿を向けてあげることでガイドにラインが擦れる抵抗を減らせてより飛距離が増します。

カゴ釣りで釣れる魚種

カゴ釣りで狙える魚は多種多様です。中でも代表的な魚種を狙う際のポイントを紹介します。

マダイ

マダイは比較的深い場所にいる魚ですので、釣り場の水深を把握することが大切です。底から2~3m上げた位置を狙います。ハリスは擦れに強いフロロカーボンラインの5~7号を選ぶと良いです。針は真鯛針の6~8号を使用します。

磯からカゴ釣りで狙う桜ダイ(マダイ) 道具・仕掛け・釣り方を解説 - TSURINEWS

アジ

アジは水深の中層から、やや深めにいる傾向があります。まずその場所から始めて釣果によってタナを上下させて狙います。サビキであれば針4~6号でハリス0.8~2号、エサを付けるならハリス1~1.5号で針はアジ針の8~9号を使います。アジは口が弱いので、仕掛けの中にクッションゴムなどを入れるとバラし軽減になります。

サバ

サバは表層から中層にいる傾向があります。アジ同様にその場所から始めて、釣果によってタナを上下させて狙います。サビキであれば針4~6号でハリス2~3号、エサを付けるならハリス2~3号で針はチヌ針などの3~4号を使います。サバは掛かると左右に走りますのでハリスはやや太めのほうが安心です。

青物(ブリ・ヒラマサ・カンパチ)

青物を狙う際のポイントは、回遊するルートを見極めることです。潮目や岬の先端に近い波止場などが狙い目です。タナは回遊魚なので一定しませんが、中層~表層を泳いで捕食しています。

エサはオキアミですのでさしエサの仕掛けを主に使用します。ハリスはフロロカーボンラインの6~8号を使用し、針はグレの10~12号を使用します。

磯からカゴ仕掛けで狙うヒラマサの釣り方 【タックル・エサ・釣り方】 - TSURINEWS

イサキ

イサキは年中潮の通りが良い磯などを回遊しています。遠投できて深場を探ることのできる仕掛けが必要です。ハリスは他の大型魚が釣れる可能性を考慮して2~4号程度が安心です。針はイサキ用の9~10号を使用します。イサキは絶えず同じ場所に仕掛けを投げ込み、コマセを効かせることが大事です。

メジナ(グレ)

メジナは基本的に深場にいます。堤防でも釣れますが、磯場のほうがより大きなサイズが釣れます。潮にウキと仕掛けを流して釣る方法が一般的ですが、潮目やポイントが遠い際にはかご釣りが効果的です。

警戒心が強いので、ハリスは1~2号のハリスを使用します。針はグレの4~6号を使用します。魚体の割には口が小さいので、食いが悪いようであれば針を小さくしていくと釣果が上がります。

クロダイ

クロダイは海底付近の深場を捕食しながら回遊しています。堤防や河口など様々な場所に生息しています。エサはオキアミを主に使用します。イサキ同様に同じ場所にコマセを効かせてポイントを作ります。ハリスはフロロカーボンラインの1.5~2.5号を使用し、針はチヌ針の1~3号を使います。

地磯「カゴ釣り」で40cm大サバ 『釣りドコ』で海中も陸上も丸見えに? - TSURINEWS

コロダイ狙いカゴ釣り入門 【釣り方・タックル・仕掛け・エサを解説】 - TSURINEWS

カゴ釣りで狙う『フエフキダイ』入門 豪快かつ強引な釣趣を楽しもう - TSURINEWS

<TSURINEWS編集部>

The post カゴ釣り徹底入門 【仕掛け・タナの取り方・魚種別の釣り方を解説】 first appeared on TSURINEWS.

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)