GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)などの巨大テック企業の存在によって新たな経済システムが生まれつつある。それが「テクノ封建制」だ。

「封建制」というとまるで中世のようだが、なぜ現在の世界は資本主義社会ではなく、もはや身分制経済だと経済学者のバルファキス氏は主張するのか。話題の書籍『テクノ封建制』から一部を抜粋してお届けする。

アマゾン・ドットコムは「自由市場」ではない!

「アマゾン・ドットコムの中に足を踏み入れるということは、資本主義の世界から退出するということだ。大量の売買が行われていても、あの場所は市場(マーケット)とは言えない領域だし、デジタル市場でさえない」

私は講義や討論会で、よく上記のようなフレーズを口にするのだが、そう言うと、人々は私の気が変になったのかと思い、心配そうな目で見てくる。だが、その意味するところを説明すると、私に対する懸念が、彼ら全員にとっての不安に変わる。

まるでSF小説から抜き出してきたような、次のシーンを想像してほしい。あなたはある街に迷い込む。その街にいるのはガジェットや服や靴、本や音楽やゲームや映画を売買して生計を立てている人ばかりだ。

最初はなにもかも普通に思える。ところがしばらくすると、妙なことに気がつく。どの店も、建物もすべて、実はジェフという一人の男のものなのだ。

彼は店で売られているものを生産する工場を所有しているわけではないが、すべての売上の上前(うわまえ)をピンハネするアルゴリズムを押さえている。また、販売できる商品とできない商品を彼が決めている。

もしそれだけなら、昔の西部劇の一場面のように、一匹狼のカウボーイがある町を通りかかったところ、太っちょの実力者がバーも食料品店も郵便局も鉄道も銀行も、そして保安官も自分のものにしているのに気づく、といったシーンが思い浮かぶだろう。

だが、それだけではない。ジェフが所有するのは店舗や公共施設だけに留まらない。あなたが歩く土の上も、腰を下ろすベンチも、吸う空気すらも彼が所有している。実は、この奇妙な街では、目にするもの(そして目にしないものも)すべてがジェフのアルゴリズムによって管理されているのだ。

仮にあなたと私が隣どうし並んで歩いており、どちらも同じ方向を見ていたとしても、アルゴリズムが提供する景色はひとりひとりまったく違い、ジェフの目的に沿って注意深くカスタマイズされている。アマゾン・ドットコムの中を動き回る人はいずれも――ジェフ以外は――アルゴリズムによって隔離された場所をさまようことになるのだ。

アマゾンは「資本主義よりも邪悪な何か」だ

ここは「市場」と言える街ではない。超資本主義のデジタル市場の一形態でさえない。どんなにひどい市場であっても、そこは出会いの場であり、人々が接触し、それなりに自由に情報をやり取りしている。

実際には、アマゾン・ドットコムは完全な独占市場よりもたちが悪い。少なくとも独占市場では、買い手同士が話をしたり、協会を作ったり、不買運動を起こして独占的な売り手に値段を下げさせたり、品質を上げさせたりできる。

だが、ジェフの領土ではそういうわけにもいかない。

それでもまだ恐ろしくないというなら、このアルゴリズムはアレクサを通して私たちについて学習し、私たちの欲望をつくり出しているアルゴリズムと同じものだということを思い出してほしい。あまりの傲慢さに嫌な気持ちになるはずだ。

私たちがリアルタイムで学習を手助けした結果、私たちの裏も表も知り尽くしたそのアルゴリズムが、私たちの好みを変化させ、その好みを満足させる商品を選んで配達させているのだ。

それはまるでドン・ドレイパー(注:ドラマ『マッドメン』の主人公で伝説的な広告クリエイター)が私たちに特定の商品への欲望を植えつけたうえで、さらにどんなライバルも押しのけて、即座にその商品を玄関口に配達する超能力を手に入れたようなものだ。

しかも、それはすべてジェフという男の富と権力をより増大させるためのものなのだ。自由主義者であれば、これほどまでにひとりの人間に力が集中していることに震え上がるはずだ。

市場という考え方を(そして、もちろん自律的な自己という考え方を)信じる人であれば、このような力を持ったクラウド資本(注:インターネットの登場によって生まれた新しい形の資本)は、市場の死を告げる弔いの鐘であることがわかるだろう。

市場に懐疑的な人も、とりわけ社会主義者なら、アマゾン・ドットコムは資本主義が行きすぎた存在だから悪者だ、などという甘い思い込みは間違いだったと気づくべきだ。

なぜなら、実のところアマゾンは資本主義よりも邪悪な何かだからだ。

私たちは搾取される「クラウド農奴」になった

「アマゾンが資本主義市場でないとしたら、アマゾン・ドットコムという場所はいったいなんなのか?」と、数年前、テキサス大学の学生に聞かれた。

「デジタル版の封建領地のようなものだ」。私は直感的にそう答えた。

それ以来、このときの自分の発言は、あの難しい問いに対するそれなりに正しい答えだったと確信するようになった。

封建制のもとでは、領主はいわゆる「封土」を「封臣」と呼ばれる家臣たちに与える。この封土とは、領主の領土の一部において経済的な利益を搾り取る権利を封臣たちへと正式に与えるものだ。たとえば、その領土に作物を植えたり、そこで家畜を放牧したりする権利である。

封臣は見返りとして生産物の一部を領主に納める。領主は執行官を派遣して、封土での生産を監視し、支払われるべきものを徴収する。

アマゾンに出店する事業者とジェフとの関係は、これとそう違わない。ジェフは事業者にクラウドベースのデジタルな封土を与え、手数料を受け取り、アルゴリズム執行官に監視させて徴収するのだ。

アマゾンは始まりにすぎなかった。アリババは同じやり方で、中国で似たようなクラウド封土をつくり上げた。

さらに重要なのは、ほかの産業部門もまたクラウド封土に変わりつつあることだ。たとえばイーロン・マスクが成功させた電気自動車のテスラを例にとってみよう。

投資家がテスラをフォードやトヨタよりはるかに高く評価するひとつの理由は、テスラ車のあらゆる回路がクラウド資本に接続されていることにある。

たとえば、運転者がテスラの意向に沿わない使い方をした場合には遠隔操作で電源を切ることができるし、運転しているだけでオーナーはリアルタイムの情報(どんな音楽を聴いているかも含めて!)を提供していることになり、テスラのクラウド資本を豊かにしている。

自覚していないだろうが、最新の空気力学で輝くテスラを手に入れた鼻高々のオーナーこそ、まさに「クラウド農奴」なのだ。

心揺さぶる科学的発明や、幻想的な響きのニューラル・ネットワークや、想像を超えるようなAIプログラムは、なんのために必要だったのだろう?

それは倉庫で働く人、タクシーの運転手、食品のデリバリーをする人たちを、クラウド・プロレタリアート(注:クラウドベースのアルゴリズムによって肉体の限界まで働かされる賃金労働者)に変えるためだ。市場がますますクラウド封土に置き換わるような世界を生み出すためだ。事業者に封臣の役割を押しつけるためだ。

そして私たちみんなをクラウド農奴に変え、スマートフォンとタブレットに釘づけにして、封建領主をこのうえなく喜ばせ続けるためなのだ。

文/ヤニス・バルファキス 写真/shutterstock

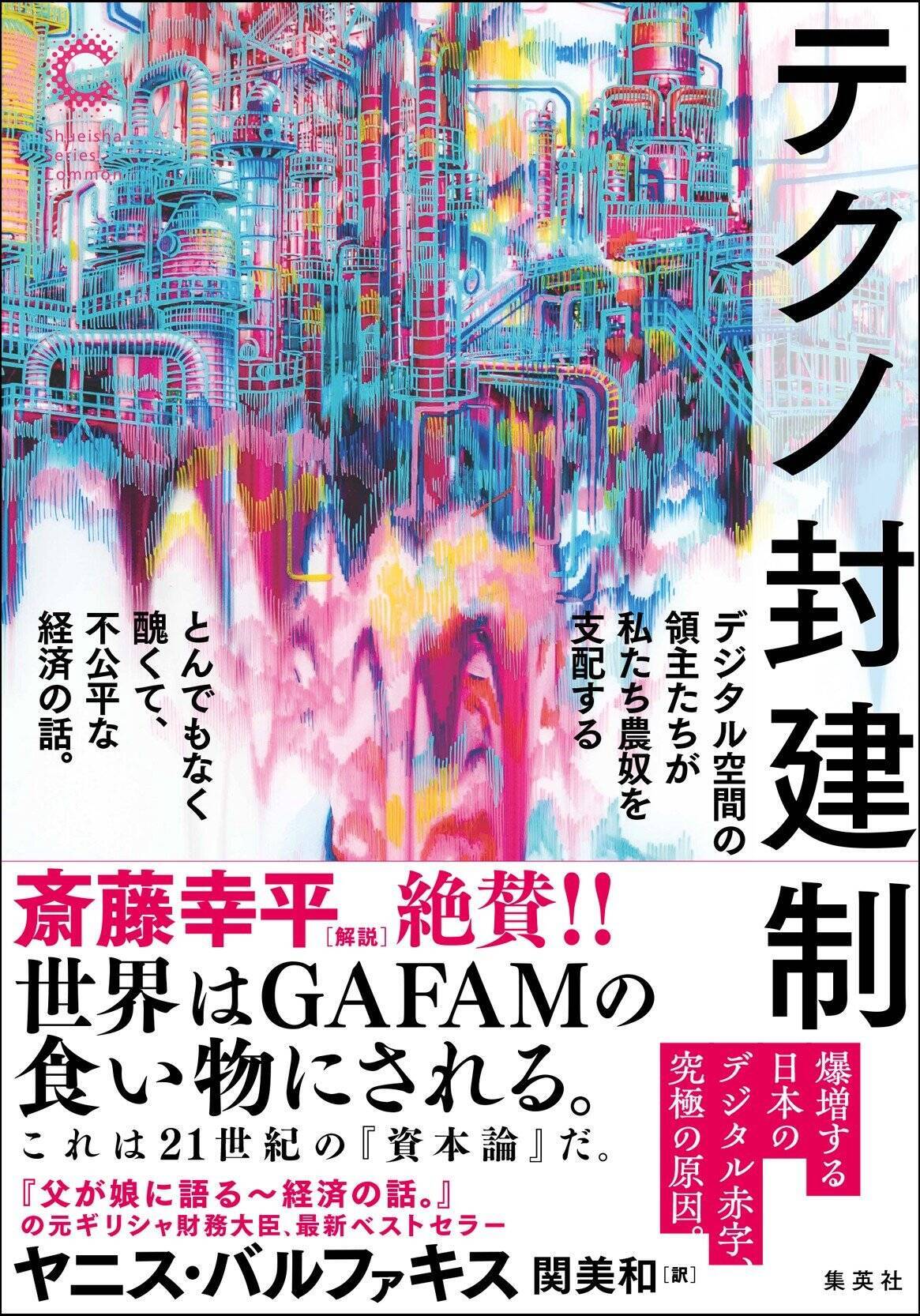

テクノ封建制 デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。

ヤニス・バルファキス、斎藤幸平、関 美和

《各界から絶賛の声、続々!》

世界はGAFAMの食い物にされる。

これは21世紀の『資本論』だ。

――斎藤幸平氏(経済思想家・東京大学准教授)

テクノロジーの発展がもたらす身分制社会。

その恐ろしさを教えてくれる名著。

――佐藤優氏(作家・元外務省主任分析官)

これは冗談でも比喩でもない!

資本主義はすでに死に、私たちは皆、農奴になっていた!

――大澤真幸氏(社会学者)

私たちがプレイしている「世界ゲーム」の仕組みを、

これほど明快に説明している本はない。

――山口周氏(独立研究者・著作家)

資本主義はすでに終焉を迎え、グーグルやアップルなどの巨大テック企業が人々を支配する「テクノ封建制」が始まっている!テック企業はデジタル空間の「領主」となり、「農奴」と化した私たちユーザーから「レント(地代・使用料)」を搾り取っているのだ。このあまりにも不公平なシステムを打ち破る鍵はどこにあるのか?

異端の経済学者が社会の変質を看破した、世界的大ベストセラー。

目次

第一章 ヘシオドスのぼやき

第二章 資本主義のメタモルフォーゼ

第三章 クラウド資本

第四章 クラウド領主の登場と利潤の終焉

第五章 ひとことで言い表すと?

第六章 新たな冷戦――テクノ封建制のグローバルなインパクト

第七章 テクノ封建制からの脱却

解説 日本はデジタル植民地になる(斎藤幸平)

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)