* * *

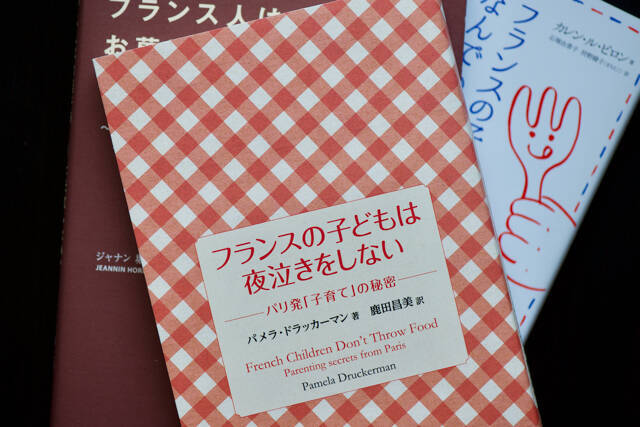

パメラ・ドラッカーマン著『フランスの子どもは夜泣きをしない』は、アメリカ人ジャーナリストである著者が、パリで3人の息子(長男および双子の次男と三男)の子育てを通じてまとめた、米仏の子育て比較本だ。

同じ北米視点の子育てフランス本として、カレル・ル・ビロン著『フランスの子どもはなんでも食べる』があるが、ドラッカーマン氏の夫はイギリス人であるという点において、ル・ビロン氏(夫がフランス人)とは状況が異なる。

夫の仕事の中心がヨーロッパにある関係で、ニューヨークからパリに住むことになったドラッカーマン氏は、同地で息子たちを授かり子育てすることになった。パリで息子の友人たちを観察していると、フランスの子どもはアメリカと異なり、夜はきちんと寝るし食事は騒がない。米英アングロサクソンの子どもと比べ礼儀正しかった。その違いはどこにあるのか不思議に思った著者が、自身のアメリカ式子育てとフランスを、照らし合わせながら著したのが本書である。

どの国の赤ちゃんも夜泣きはする

同書のタイトルは『フランスの子どもは夜泣きをしない』であるが、じつは著者は「フランスの子どもはまったく夜泣きをしない」とは言っていない。夜泣きはどの国の赤ちゃんもするが、フランスの子育ての中にある夜泣きを克服するあるコツを行うことにより、フランス人の子どもは、すやすや眠るようになるという主張だ。

(赤ちゃんの)睡眠のサイクルは2時間。このサイクルをつなげる学習をしているうちは、泣くのが普通だ。泣くたびに、親がお腹が空いたか苦しいかと勝手に判断して、急いであやしてしまうと、赤ちゃんの、睡眠サイクルを自力でつなげる学習がさまたげられる。赤ちゃんに必要なのは、サイクルが終わるころに大人にあやしてもらい、眠りに戻るのを手伝ってもらうことだ。新生児は通常、自力で睡眠のサイクルをつなげることができない。

パメラ・ドラッカーマン著『フランスの子どもは夜泣きをしない』

アメリカ人の親は、寝ている赤ちゃんが泣くと、すぐにあやしてしまう。ところがフランス人の親たちは、子どもが泣いても、少し時間を空けて様子を見る。すぐにあやすことは、子どもの「睡眠サイクルをつなげる学習」を妨げてしまうが、「ちょっと待つ」ことにより、子どもの睡眠サイクルがつながることを助け、結果的にフランスの子どもは夜泣きしなくなると著者は説く。

社会の一部しか表していないと仏メディアの批判も

実際、フランス人の赤ちゃんは夜泣きが少なく、聞き分けの良い子どもが多いのだろうか。同書は仏訳されており、仏メディアによる書評がいくつかある。それらからは「同書の内容は現実のフランスを反映していない」という意見を散見できる。

仏誌マダム・フィガロは、夜泣きについてニューヨーカーは「(子供部屋に付けた異変に即応できる)音声モニターがわめく」から、フランス人より行動が素早いのだと述べ、「ぐっすり眠るような乳幼児はいない」と異を唱える。

著者が「礼儀正しい」と認識したフランス人家庭の子どもに対しても、仏ウェブメディア・スレートは「中産階級の家庭について語ったものだ。子どもの教育がしっかりしていない貧しい家庭については触れられていない。(フランスという国の)一般化とステレオタイプで満ちている」とコメントしている。

仏紙フィガロも「簡潔にいうと、隣の芝生は青いということ」「パリの裕福なフランス人家庭に限定したものではないか。

育児を通して、たどり着いたフランスの本質

仏メディアが指摘するように、確かに同書はフランス社会を著した育児本としては、観察した対象に偏りが見られる。だからといって、すべてが的外れであるわけではない。本書の終盤で、著者は子育てをきっかけとしてフランス社会の本質を見極めようと努め、次のように説く。

フランス人の、厳しくする部分と多めにみる部分のバランスがよくわかるのが、寝かしつけの時間だ。何人かの親が教えてくれた話では、子どもは部屋から出てはいけないけれど、部屋のなかでは、好きにすごしていいそうだ。(中略)フランス人の親が「枠組み」を重要視するのは、制限を与えなければ、子どもが自分の衝動に支配されてしまうからだ。(中略)フランス人が理想とするのは「枠組み」の範囲内で、子どもの開花をうながすことだ。

パメラ・ドラッカーマン著『フランスの子どもは夜泣きをしない』

これはフランスという国の根本となる考え方と重なる。1958年の第五共和政憲法は、第1条1項において「共和国の理念」を「フランスは、出自、人種または宗教の区別なく、すべての市民についての法の前の平等を保障する。

同書で紹介されるフランス社会は限定的である。しかし、それでもジャーナリストである著者は、その一部分を突き詰め、フランスという国を貫く「芯」を、著者なりに少しでも明らかにしようとしたことは間違いない。

(加藤亨延)