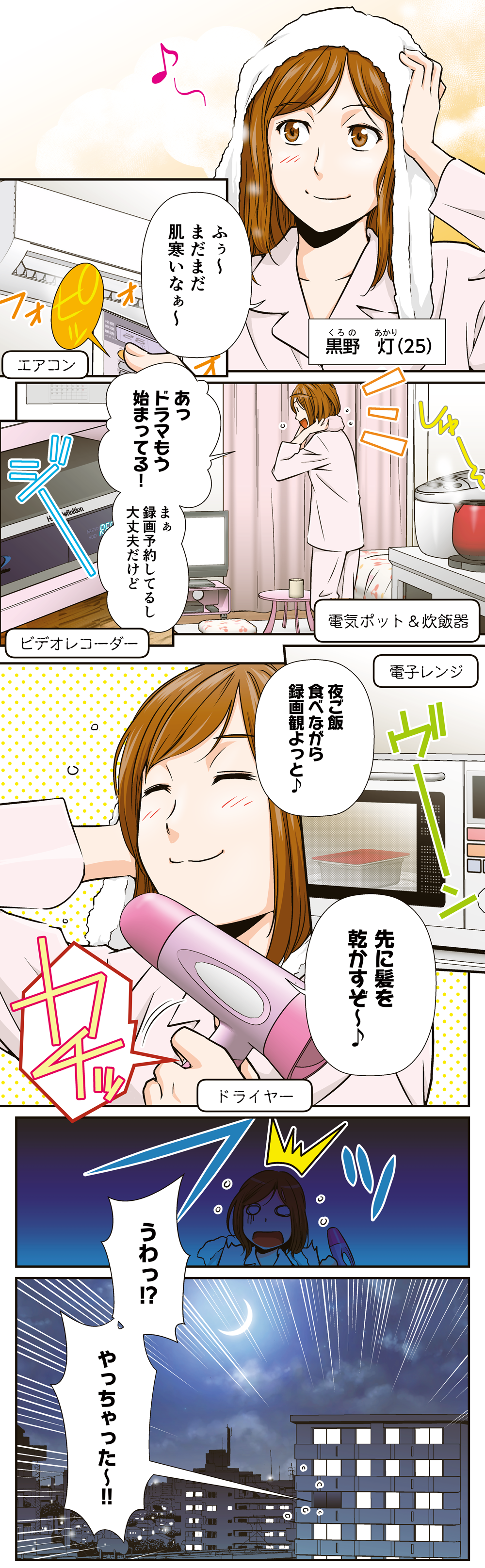

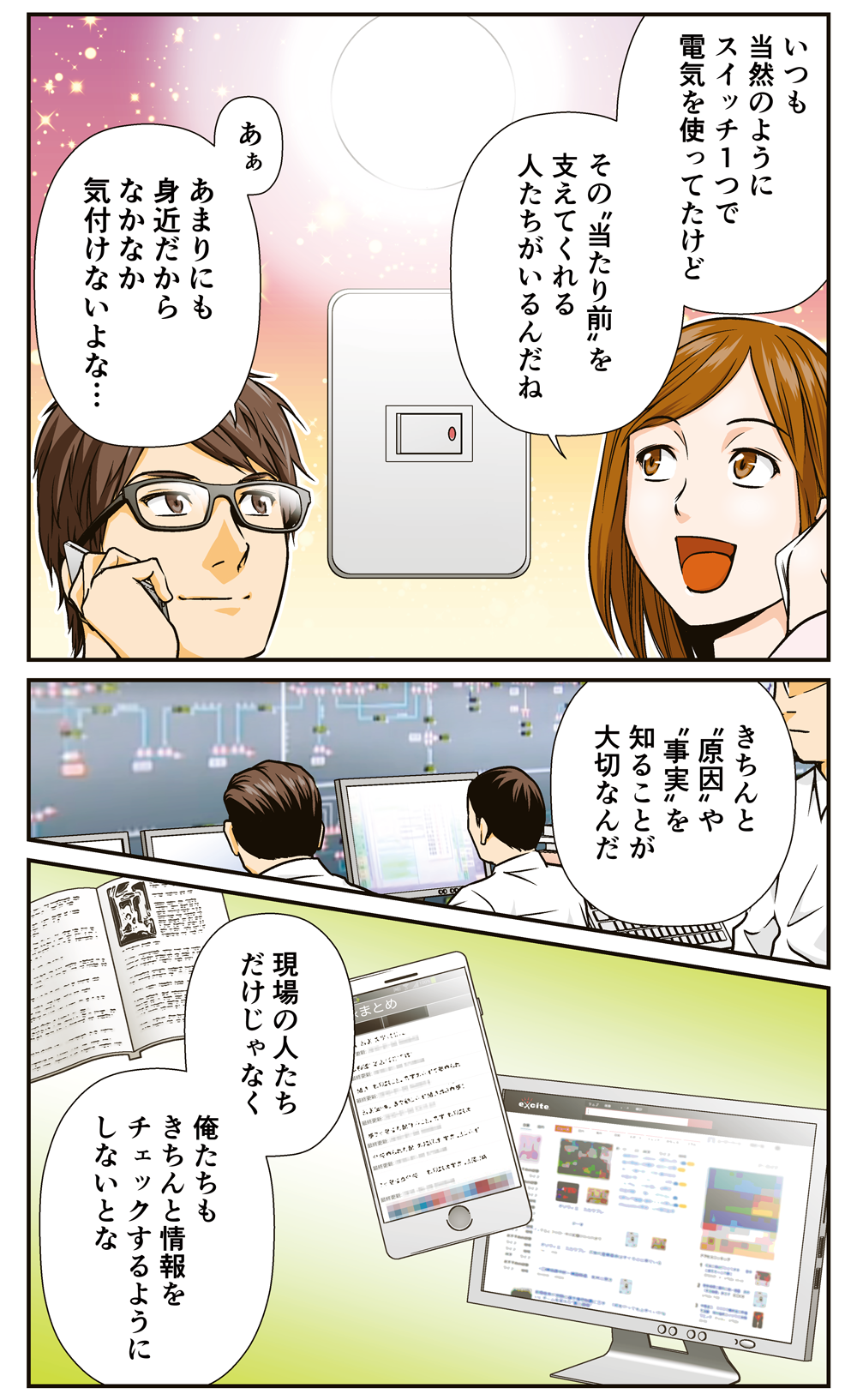

2018年9月6日未明、北海道胆振東部地方で起きた最大震度7の地震は、多くの人が被害に遭い、生活を一変させました。中でも生活への影響が大きかったのが北海道全域で起こった停電、いわゆる「ブラックアウト」です。

ブラックアウトという言葉をこのとき初めて耳にした人も多いと思います。ではあのとき北海道では何が起きていて、どのようにブラックアウトからの復旧を果たしたのでしょうか。

日本で初めて起きた「ブラックアウト」とは

「ブラックアウト」とは、あるエリアの全ての電力供給が停止し、大停電が起きることです。

北海道胆振東部地震では、大きな電力の供給源となっていた発電所が停止してしまったことなどから電力の需要と供給のバランスが崩れ、停電が引き起こされました。

日本でブラックアウトが起きたのは、現在の9電力体制になってから初めてのことです(沖縄電力管内を除く)。

ブラックアウトの原因や経緯、電力の特性について、平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会(以下、検証委員会)の委員を務めた横浜国立大学大学院工学研究院の辻隆男准教授に話を伺い、まとめました。

17分間の攻防

今回のブラックアウトには複数の要因がありますが、もっとも大きく影響を及ぼしたのは大規模火力発電所の停止でした。

道内最大の火力発電所である苫東厚真火力発電所では、地震発生当時3機の発電機が稼働していました。しかし地震の揺れにより、まずこのうちの2機が安全のため緊急停止。地震直前の北海道エリアの総需要約300万キロワットのうち約116万キロワットという大きな供給力が失われました。

また同時期、地震の影響で道央エリアと道東エリアを結ぶ送電線の複数回線に事故が発生し、送電が停止。その結果、道東エリアの周波数が上がってしまい、道東エリアにあった複数の水力発電所が緊急停止し、約43万キロワットの供給力が失われました。

火力と水力という大きな供給力を一気に喪失したのです。

そこで北海道電力では、北海道と本州を結ぶ送電線(北本連系線)を通じて緊急で電力を送ってもらったり、一部の地域を強制的に停電させて需要を切り離したりするなどの対策を実施。需給バランスは一時的に回復しました。

ところが今度は生き残っていた苫東厚真火力発電所の最後の発電機が停止。供給力が一層足りない状況となり、ついに全ての電力供給が停止してしまいました。

この間約17分。

あらゆる対策が取られましたが、ブラックアウトを防ぐことはできませんでした。

最悪のタイミングで起きた地震

地震が発生した9月は、北海道において1年の中で一番電力需要が少ない時期でした。そのうえ地震が起きたのはその中でもさらに需要が少ない深夜。

そのため稼働していたのは北海道の中でもごく一部の発電所で、苫東厚真火力発電所が北海道全体の電力需要の半分程度を賄っているという状況でした。その結果、苫東厚真火力発電所の停止が全体に与えるインパクトもより大きくなりました。

また水力発電所の停止についても、原因となった送電線の複数回線での同時事故は、通常は想定されるような事態ではありませんでした。地震後の検証では、水力発電所が停止していなければブラックアウトには至らなかったとされています。

道内にある他の発電所で電力を賄うということも考えられそうですが、当時は電力需要が低い時期であったため、出力調整が早い揚水発電所(電気のエネルギーを水の位置エネルギーに変えて蓄えておける施設)はメンテナンス中。緊急起動させて対応することはできませんでした。

悪い条件がいくつも重なった、まさに最悪のタイミングで地震が起きてしまったのです。

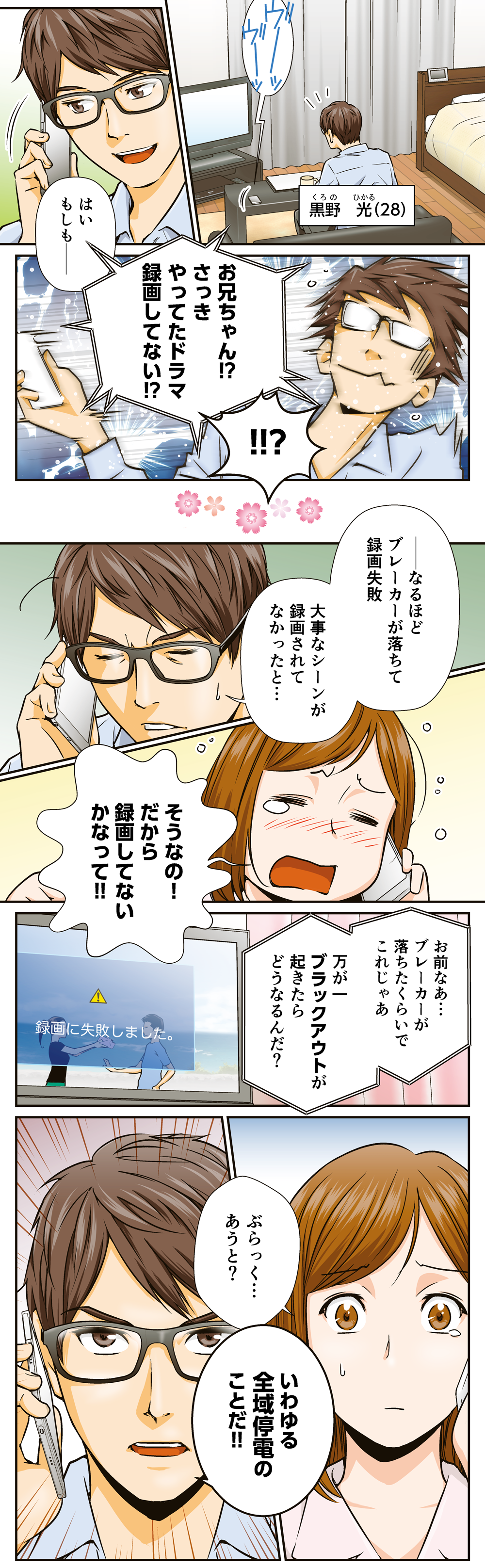

電気はつくられたと同時に消費する

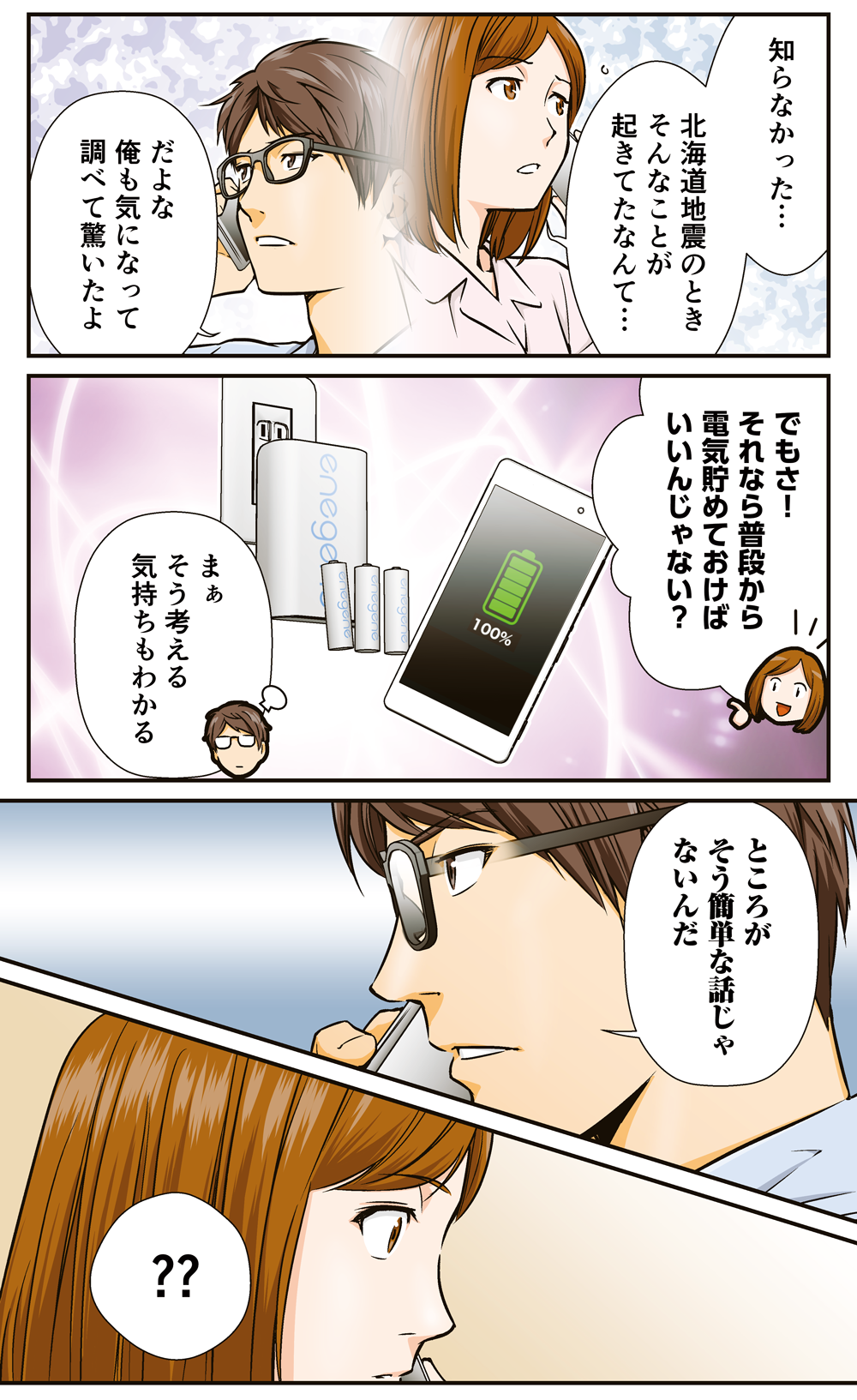

「災害時に備えて、普段から電気を貯めておけばいい」と考えるかもしれませんが、そうもいきません。

貯蔵ができないというわけではなく、例えば電池に貯めておくということは可能です。ただし、いざという時のために、広く地域全体の電力需要を賄うことができる大容量の電池を導入するには多大なコストがかかるため、現実的ではないのです。

そのため電気は、需要(消費量)と供給(発電量)を常に一致させることが必要です。

電気の安定供給には需給バランスが不可欠

そもそも電気は、様々な燃料を燃やした蒸気などを使って発電機を回すことで生み出されています。この回転数が「周波数」です。周波数の単位であるヘルツとは、一秒間の回転数にあたります。

需要と供給のバランスが取れていると、発電機は一定の回転数で回り続けます。安定して電力が供給されるということです。

ところが需給バランスが崩れてしまうと回転数が乱れ、周波数も変化してしまいます。具体的には、需要の方が大きくなると回転数が落ちて周波数が下がり、供給の方が大きくなると回転数が上がり周波数も上がってしまいます。

この需給バランスと周波数の関係をよく理解するために、自転車で坂道を登るときのことを想像してみてください。

坂道の傾斜に見合った力でペダルを漕いでいれば、同じスピードで登っていくことができるでしょう。ですが傾斜が厳しく漕ぐ力が足りなければなかなか登れず、どんどんとスピードは落ちていってしまいます。

この場合の坂道の傾斜が需要、ペダルを漕ぐ力が供給と考えてください。

発電機は定格値(50Hzや60Hz)付近の周波数で運転されることを想定して設計されています。実際の周波数がその値から大きくずれると、ダメージを受け壊れてしまう恐れがあります。壊れてしまえば、簡単には復旧できません。

そのため自己防衛手段として、周波数の一定の乱れを検知した場合には自動的に緊急停止をする仕組みになっているのです。

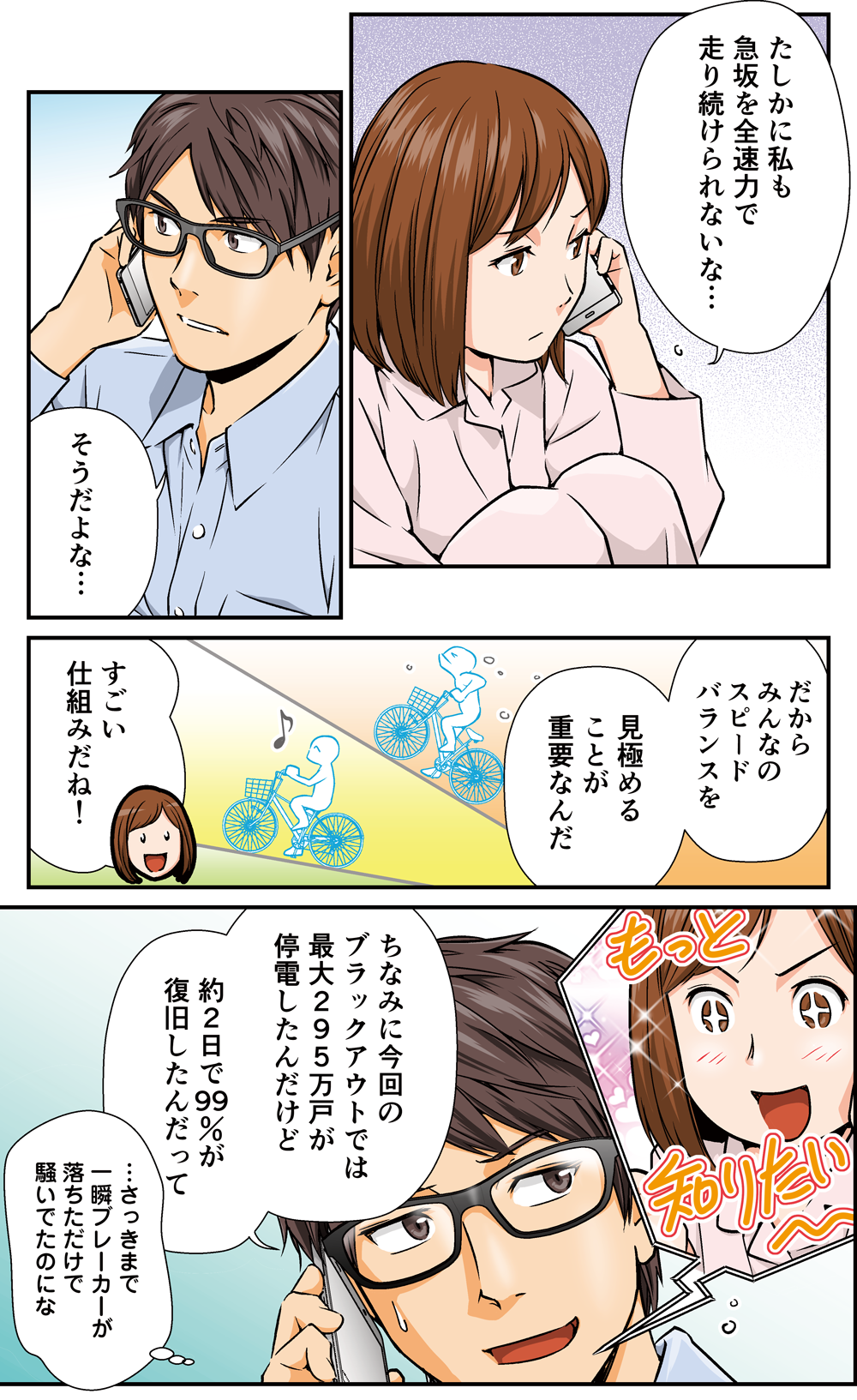

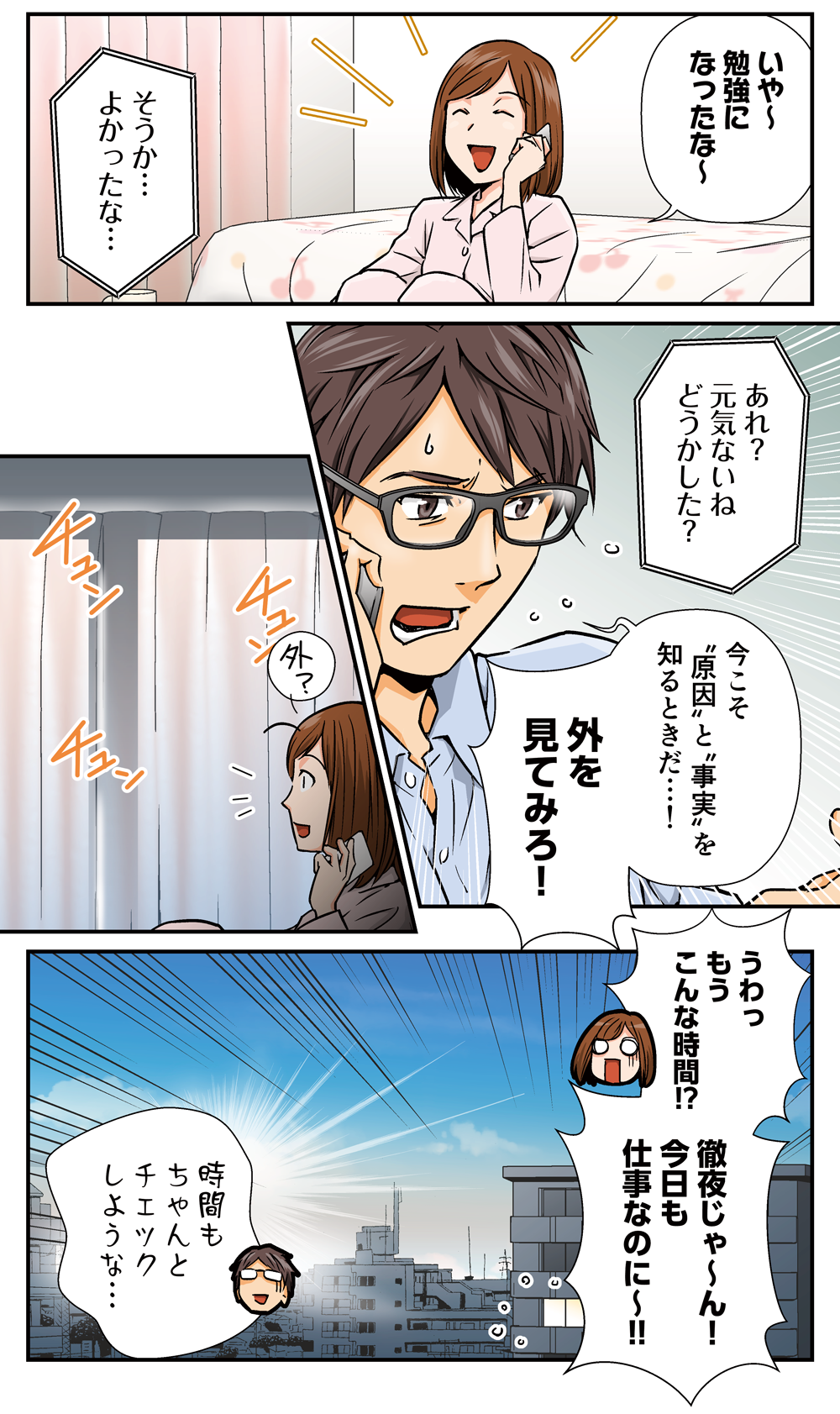

発生後約2日で99%が復旧 慎重に慎重を重ねた復旧作業

北海道胆振東部地震で起きたブラックアウトでは、最大295万戸が停電しましたが約45時間、つまり約2日間で99%が停電から復旧しました。

2日間という時間が他の大停電に比べて短いのか長いのかについては、災害による被害の大きさや電力融通の事情などが異なるため、単純に比較することはできません。ですが、北海道電力が行った復旧作業については、第三者の検証委員会における検証でも妥当だったと評価されています。

ブラックアウトからの復旧、いわゆる「ブラックスタート」について、火力発電所を再開させるためには外部から大量の電気をもらう必要があります。

今回の地震ではまず、非常用電源で生み出した電力を使い、比較的立ち上げやすい水力発電所を再稼働しました。そして水力発電所でつくった電力により、大規模な火力発電所が順次立ち上げられました。このように電力をつないでいくことにより、供給力を回復したのです。

発電が再開されたため、電力供給も再開されました。

ただし一気に各地の供給を再開してしまうと需要と供給のバランスが崩れ、再びブラックアウトに逆戻りする可能性があります。需給バランスを見ながら少しずつ需要の再接続を進めたため、2日という時間を要したのです。

事実上日本で初となったブラックアウト。前例がないために、復旧作業にもかなりの慎重さが求められました。

大きなトラブルなく復旧できたことは、北海道電力がブラックスタートのマニュアルに沿って適切に作業を進めたこと、そして平常時からの訓練の賜物と言えるでしょう。

経済性と電力供給の信頼性を両立するのは簡単ではない

今回のブラックアウトのような事態が起こると、有事に備えたより万全の準備が求められてきます。もちろんお金をかけて設備投資をすれば、大災害がおきたとしても、停電は起こりにくくなるでしょう。

ですがそのためにかかったコストは、電気料金という形で私たちにのしかかってきます。それには不満を持つ人も少なくないでしょう。

電気料金をできるだけ抑えながら電力供給を安定させるための考え方として「エネルギーミックス」というものがあります。これは、様々な燃料や発電種類の長所・短所を補い合いながら、バランスよく電源を組み合わせることです。

例えば、出力を調整しやすい一方で燃料費が比較的高いガスなどの火力や、出力を調整しづらい一方で比較的燃料が安価な石炭、また発電時にCO2を排出しない一方で、天候等に左右され出力が安定しないことから他の電源でバックアップをする必要がある再生可能エネルギー。

これらの特徴から各電源を組み合わせて、できるだけ経済的かつ安定的に電力供給を行っているのが現状です。

辻准教授は、「電力の経済性と電力供給の信頼性はトレードオフの関係にある。どの電源をどの程度使うかという『エネルギーミックス』については、今後しっかりと考えていかなければいけない」と話しています。

今だからこそ、電気について考えてみる

近年、電力の自由化など、電気に関わる話題が増えています。自宅に太陽光パネルを設置している家庭も少なくありません。

電力は社会を支える大事なインフラの一つです。今回のブラックアウトによりそれが失われたことは、非常に大きな教訓ともなりました。

「今もしブラックアウトが起きたら……」そう考え、電気についての関心を高めていってください。

(監修:辻隆男 取材・文:にしみねひろこ イラスト:トレンド・プロ)

監修者プロフィール

辻 隆男

横浜国立大学 大学院工学研究院 知的構造の創生部門 准教授

2006年 横浜国立大学 工学府物理情報工学専攻 博士課程修了。九州大学 大学院 研究院講座教員、横浜国立大学 大学院 工学研究院助教を経て、2011年より同准教授。

電力技術と情報通信技術の融合により、再生可能エネルギーと電力システムの共生を目指す研究に従事。

平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会委員会において委員を務めた。

【提供:電気事業連合会】

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)