伊藤園中央研究所が「第9回 伊藤園ウェルネスフォーラム」を開催し、伊藤園公式YouTubeチャンネルで配信を行った。

「人生120年時代を豊かに生きる イートロスとは何か?」をテーマに開催された本フォーラムは、身近に潜む健康課題である「イートロス」がまだまだ認知されていない現状に対して、有識者による基調講演、そしてパネルディスカッションを通して、「イートロス」とは何か? その対策や予防、社会的課題として取り組むべき理由などについて議論が行われた。

「イートロス」とは

「イートロス」とは、食べられない状態が続くことを指す造語。疾病や加齢などの身体的問題や、認知機能障害や抑うつなどの精神・心理的問題、そこに独居・貧困・閉じこもりなどの社会問題の要素が加わり、心身ともにだんだんと動かなくなることで、徐々に自分では食べられなくなり、「イートロス」となってしまう。「イートロス」になると、「カへキシア」という状態につながる。カへキシアは低栄養により、やせ細って骨と皮だけになった状態のことを言い、明確な対処法がまだ確立されていないため、症状が進行してしまうと、回復は難しいと言われている。基調講演から「イートロス」について詳しく学ぶ

基調講演には、星 和人氏(東京大学大学院医学系研究科 外科学専攻 感覚・運動機能医学講座 口腔顎顔面外科学分野 教授)、小川 純人氏(東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座 老年病学 准教授)、米永 一理氏(東京大学大学院 医学系研究科 イートロス医学講座 特任准教授)、渡辺 林治氏(東京大学大学院医学系研究科 特任講師)の4名が登壇し、身近に潜む健康課題である「イートロス」について、そして「お茶」が健康長寿の鍵を握っていることが述べられた。■星 和人氏 基調講演:誰しも陥る「イートロス」

食べることは、生きるために不可欠な活動。しかし、近年進む超高齢化社会において、食べる機能の衰えが深刻化している。この問題は、「イートロス」と呼ばれる状態を引き起こし、生活や寿命に影響を与え、2040年には600万人が陥る可能性がある。人間は食べるために進化してきたにもかかわらず、食べる機能の衰えは現代社会における重要な健康課題だ。生物学的な重要性に加え、社会的な課題としても捉える必要がある。

臨床研究によると、「イートロス」に陥ると、食べられなくなることで口腔内が不衛生になり、さらに悪循環に陥ることがわかっている。咀嚼は口腔衛生の悪化を防ぎ、「イートロス」の予防に役立つ。研究結果によると、咀嚼は脳の血流を増加させる効果がある。高齢者においても、よく噛むことによって脳の血流量が上がり、認知機能の低下予防にも繋がる可能性がある。さらに、緑茶を飲んだり、家族や友人と楽しい時間を過ごしたりすることで、歯の健康を維持し、「イートロス」を防ぐことができる。

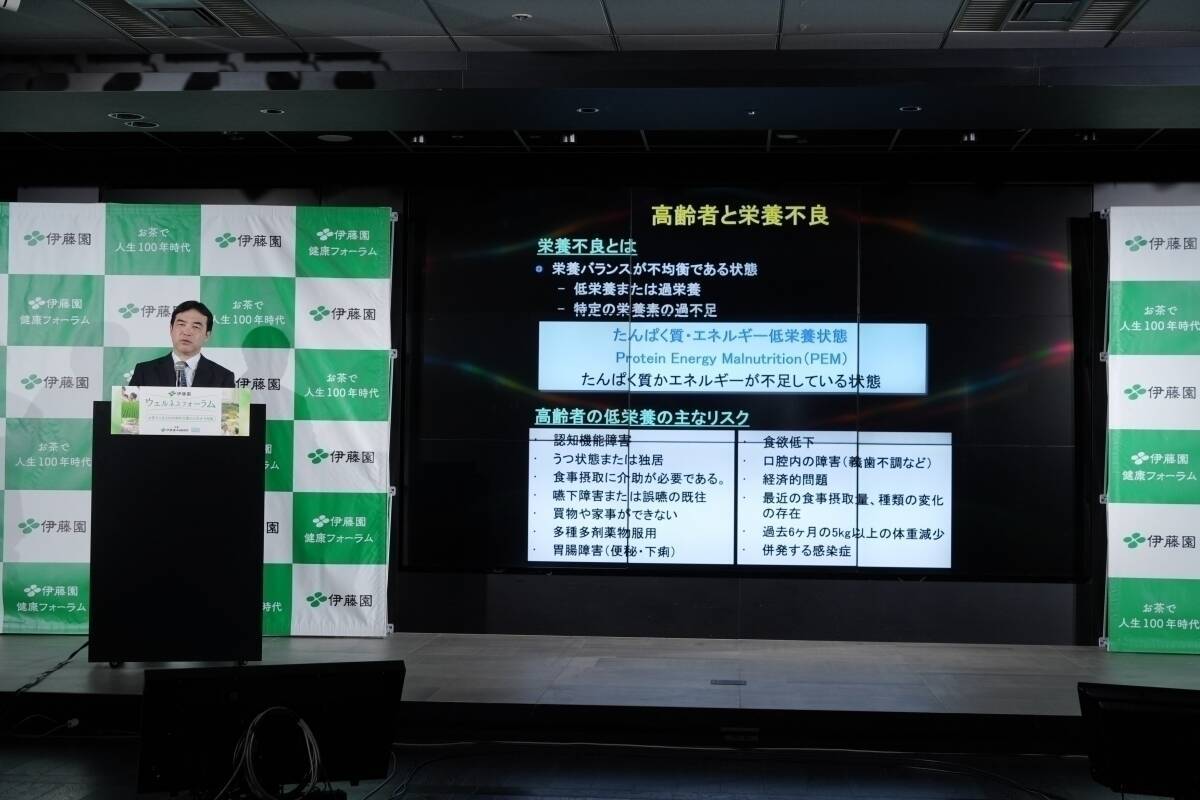

■小川 純人氏 基調講演:「イートロス」~高齢者栄養とフレイルの現状と対策

日本において、健康寿命の延伸は喫緊の課題である。厚生労働省のデータによると、平均寿命は延びているものの、依然として健康寿命との差は存在し、縮まっていない。高齢者の介護が必要となる主な原因疾患は、認知症や脳血管疾患に加えて、高齢による衰弱(フレイル)や関節疾患が挙げられる。これらの疾患を個別にケアするのではなく、人生全体を見据えたトータルケアが重要となる。

フレイルとは、加齢に伴い予備能力が低下し、ストレスに対する回復力が衰弱していく状態を指す。社会的フレイル(独居や経済的困窮等)、精神・心理的フレイル(認知機能障害やうつ等)、身体的フレイル(運動器疾患や骨粗鬆症、サルコペニア等)の3つの要素から構成され、これらは三位一体の関係にあり、いずれか一つが衰えると他の要素にも波及していく。加齢とともにホルモンや筋肉量、体組成は変化していく。

フレイル予防には、運動、栄養、薬剤が有効である。運動では、歩行や中強度の運動を連続ではなくとも取り入れることが骨格筋低下の予防に効果的だ。高齢者は特にたんぱく質やエネルギー不足に陥りやすく、栄養バランスを崩しやすいことを認識しなければならない。運動不足と栄養不足が重なると、骨格筋が減少しサルコペニア肥満のリスクも高まる。

フレイル対策の柱となるのは、運動、栄養、社会参加(人との繋がり)である。お茶は日常動作の一つであり、自身で淹れること、そして人と分かち合うことが重要である。栄養摂取と人との繋がりを実感できる飲食を通して、フレイル予防を積極的に実践していくべきである。

■米永 一理氏 基調講演:「イートロス」の原因と影響

「食べる」には咀嚼、姿勢、呼吸状態が大事である。食欲があっても飲み込めず食べられないなど、「食べる」には複雑な条件を満たすことが必要である。例えば、食材の確保から調理、食欲、食べる機能(消化吸収や代謝)、そして排泄や片づけといった、食事に関わる一連のプロセスのいずれかに問題がある場合でも「食べられない状態」つまり、「イートロス」となる。

体の機能は口の機能から衰えていくが、「イートロス」の原因となるオーラルフレイルは、フレイル・サルコペニア、さらには要介護状態、死亡に関連することがある。口の機能の一つであり食べ物を飲み込む機能である舌圧をいかに衰えさせないかが重要である。舌圧がしっかりしているときちんとした食事ができ、舌圧が弱っている人は柔らかい物しか食べられないため、「イートロス」に繋がりやすい。舌圧と握力、舌圧と歩行能力は関連する。舌筋力は鍛えることが難しいため、衰えることを予防しなければならない。

「イートロス」解決のためには、多職種連携の先にある医市連携(医療と市民、市場、市政の連携)が重要になってきている。東京大学と伊藤園の社会連携講座もその一環である。

■渡辺 林治氏 基調講演:「イートロス」克服に向けた、サステナビリティ視点の健康経営

「イートロス」克服に向け大切なことは、健康経営の中でもウェルビーイングに注目したウェルビーイング健康経営である。お口の健康は、心の健康状態、メンタルウェルビーイングにとっても影響をもたらす。バランスの良い食事をして、ちゃんと噛んで栄養知識も持ち、ちゃんと歯科を受診する。これがワークエンゲージメントを高め、ウェルビーイングにも繋がる。企業の目的は、長期的に維持発展し、社会的な役割を果たしていくことである。これがまさにサステナビリティだ。健康配慮型の新商品をイノベーションする。これまであった商品に、より健康の機能を強化する。それが現場で働く従業員のやる気、また帰属意識を高めることに繋がっていく。実は会社が、大きな社会的な責任を持っている。このことをぜひ多くの企業経営者の方々に知っていただきたい。

パネルディスカッション~究極の健康課題 「イートロス」対策~

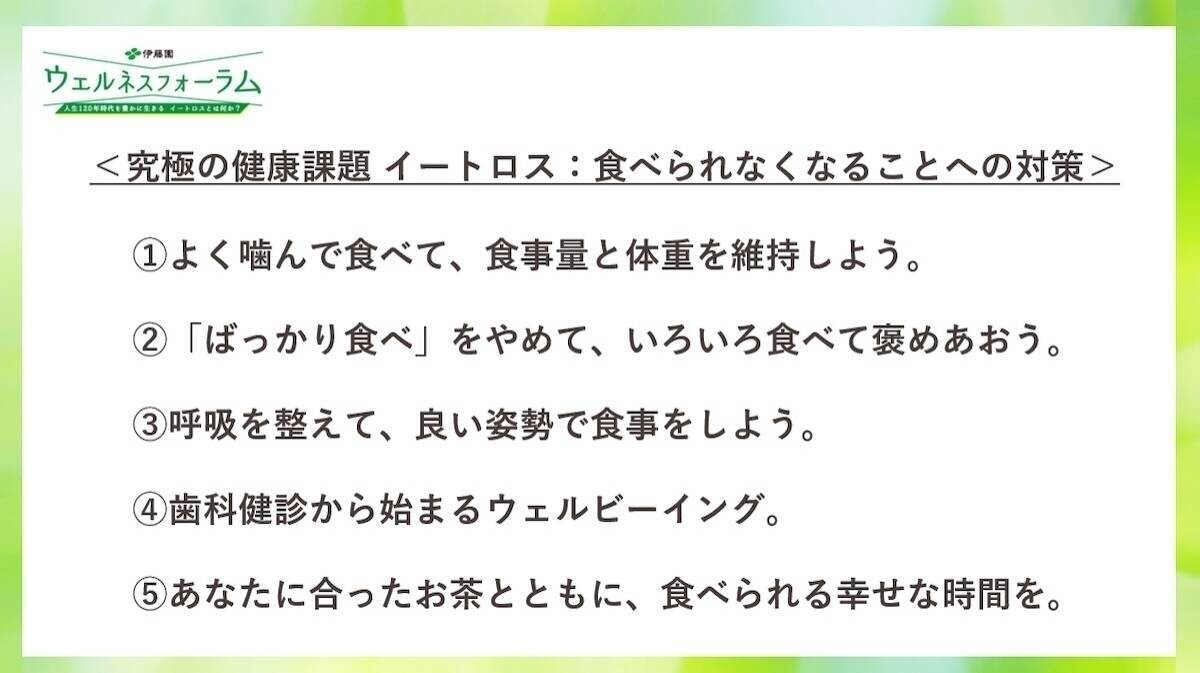

最前線で研究されている有識者によるパネルディスカッションでは、「イートロス」にならないために、高齢期における「食べること」の重要性を改めて知ることや、効果的な解決法、企業が「イートロス」普及に協力する社会的意義について議論がなされた。

■現代社会において「イートロス」がなぜ注目されているのか

2040年には600万人の高齢者が「イートロス」となり、医療・社会・経済を圧迫するとの試算がある。誰しも最終的には物が食べられなくなって、最後を迎える。超高齢社会に直面するにあたって、最後のときに幸せに美味しく食べられる対策が必要だ。高齢者本人が食べたいと思わなくなってしまったら、食べてもらうことは非常に難しいため、原因を知ることが重要だ。(星 和人氏)

■フレイルと食べることの重要性とは

フレイルは、健康寿命に達するような比較的元気な頃に、改めて認識を持つことが大事。高齢期は意図しない体重減少を放置すると要介護に移行するため、「脱フレイル」が重要だ。つまり中年期の「脱メタボ」から高齢期の「脱フレイル」へ意識転換が必要。(小川 純人氏)

■歯科検診と健康経営のつながりの新たな発見とは

実証研究により、歯科検診に行けないことがストレスに繋がるということがわかってきた。働くためには食べなければいけないが、しっかり噛めること、それから口腔内を綺麗にすることが重要。定期的な歯科検診と、「イートロス」を知って予防していくことが、社会全体のウェルビーイングに繋がっていく。(渡辺 林治氏)■高齢期を迎えるにあたっての対策

「ばっかり食べ」は避けて、バランスの良い食生活を営むことが大切。また、「孤食」の対義語として「共食」がある。共食では、食べる内容のほかにも、「誰と食べるか」や「褒めあう」あるいは「喜びを分かち合う」ことも大事。(小川 純人氏)歯は口の中の特徴的な臓器である。歯がどれくらい残っているかというのは、直接的な健康に影響がある。カルシウムを摂取して、骨や歯に気をくばらなければいけない。(星 和人氏)

食事の際の姿勢や呼吸も特に大事。なぜなら高齢期に入ると食事の途中でだんだん呼吸が辛くなることがあるためだ。その際には姿勢を整えるとよい。また、市民の方が学べるような機会が必要。例えばこういったウェルネスフォーラムのような学ぶ機会を作っていくことが今後も大切。(米永 一理氏)

■「イートロス」にならないために、社会全体でどう取り組むべきか

医市連携の重要なポイントは、市民、住民が入ってきているということ。「イートロス」を防ぐためには医療だけでなく、企業・地域・社会との連携が重要。(米永 一理氏)平時の企業活動から、「イートロス」対策を考慮したウェルビーイング経営にしっかり取り組んでいくべき。その流れに遅れるような企業は長期的な発展は難しいと考える。(渡辺 林治氏)

「イートロス」ということをより多くの方々に知っていただき、日常的に食べられない状態が続くということに危機感を持っていただく。そのために我々がしっかり発信していきたい。これからも東京大学との社会連携講座「イートロス医学講座」の皆様とともに、この研究を深掘りしていき、より良い社会に社会実装できる姿を整えていきたい。(瀧原 孝宣氏)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)