iPhoneとiPadはほとんど同じ機能を持っている端末ですが、動画や書籍を楽しむなら画面の大きいiPadの方が便利ですし、ゲーム・音楽・電話などに使うならコンパクトで持ち運びやすいiPhoneが便利です。

しかし、それぞれを連携させてデータを共有できるようにすれば、もっと便利になるんです。

この記事では、iPhoneとiPadを連携させる方法や端末同士を連携させることによってどんな恩恵を受けられるのかを説明します。

iPhoneとiPadを連携する前に!事前準備をしよう!

iPhoneとiPadの連携を行う前に、いくつか準備しなければならないことがあります。

主に必要なのはインターネット環境やApple ID、iCloudなどです。

USBポートなどの特別なケーブルなどは要らないので、新しくなにか購入する必要はありません。

場合によっては今すぐ連携に取り掛かれます。

それぞれの端末からApple IDを使ってiCloudと同期しておく

まずはApp StoreやiTunesなどで使うApple IDを「iCloud」と同期させておきましょう。

iCloudとは、Appleが提供しているオンラインストレージのクラウドサービスのことで、簡単に言うとオンライン上にある自分だけのデータの倉庫です。

iCloudは端末の連携以外にも、データのバックアップや本体ストレージだけでは収まりきらなくなったデータの保存に使われたりします。

iPhoneやiPadではデフォルトで備え付けられている機能です。

なのでまずは、それぞれの端末のデータをiCloudと紐づける作業が必要になります。

この際、使うApple IDは同一のものでなければなりません。

また、iCloudを使ったことがない、もしくは機能をオフにしているという方は、本体設定でiCloudを有効にしておく必要もあります。

連携・同期の手順

これから説明する手順は、iPhoneとiPadの両方で行う必要があります。

画像はiPhoneのものですが、iPadでも操作手順は全く同じです。

まずは、今使っている端末のiCloudがオンになっているか確認しましょう。

ホーム画面から「設定」のアプリを開き、メニューの一番上にある自分の名前とアイコンの欄をタップします。

「iCloud」を選択しましょう。

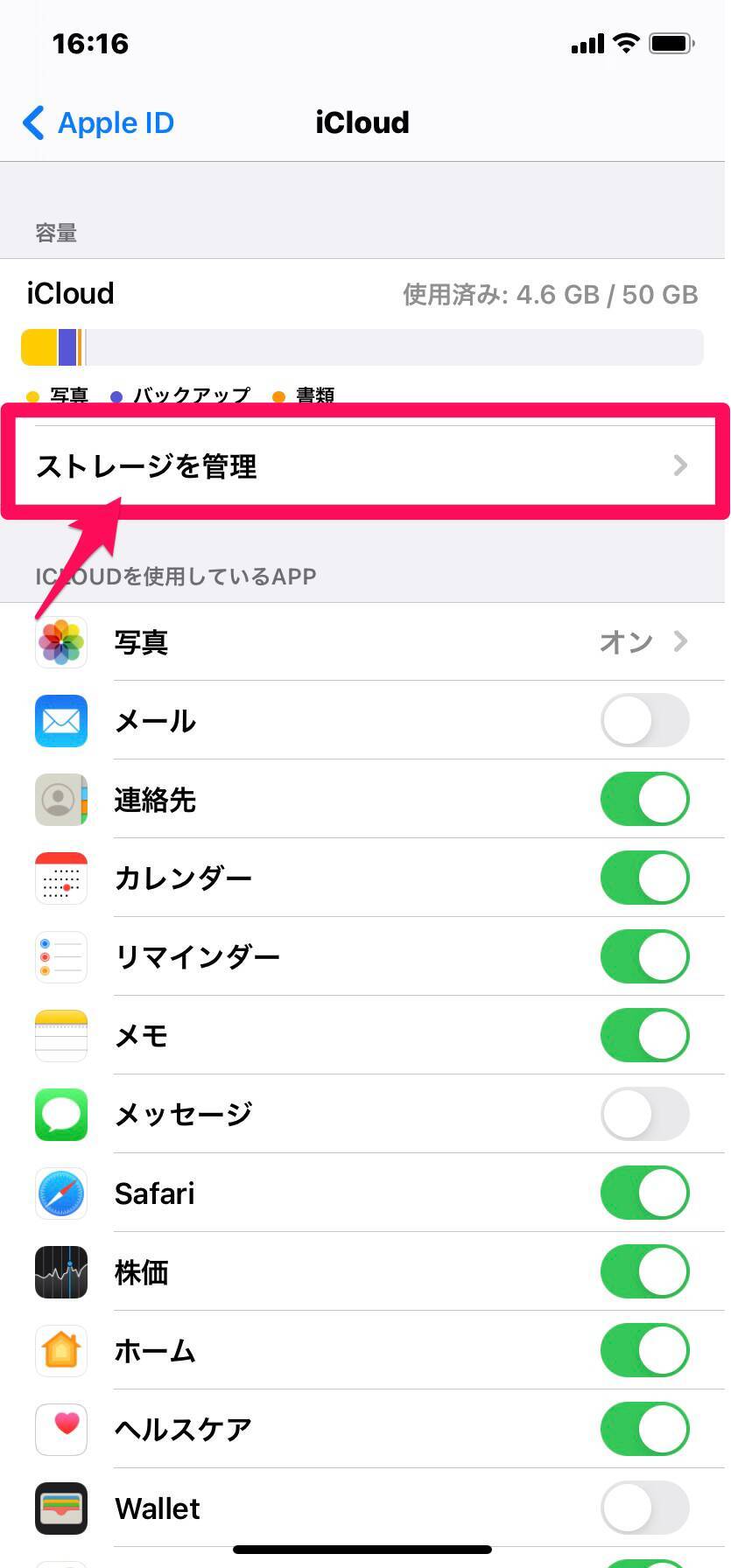

この画面では、データの種類ごとにiCloudと同期させるかの設定を行えます。「ストレージを管理」をタップすれば、現在iCloudと同期させているデータのカテゴリを確認できます。

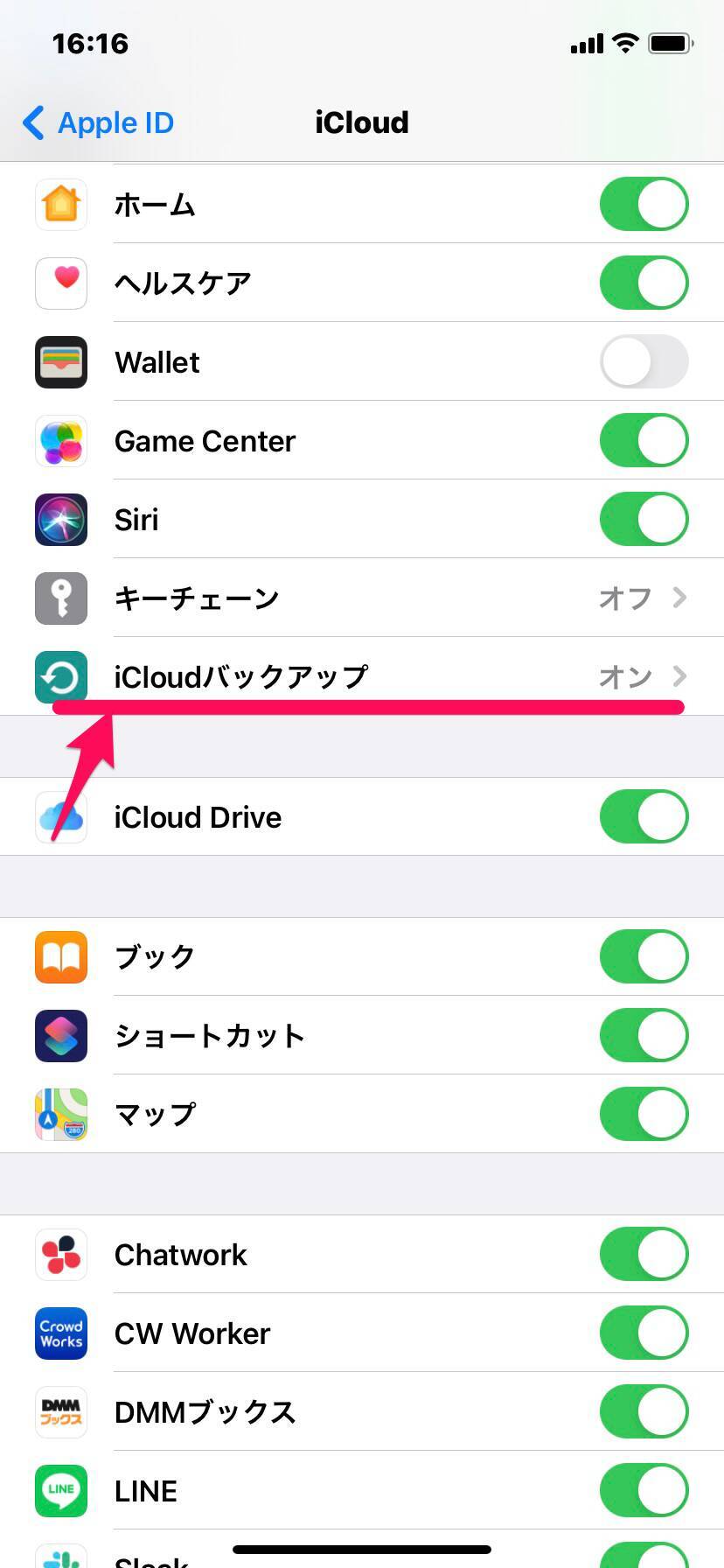

iCloud機能自体のオンオフの切り替えは「iCloudバックアップ」の項目で行うことが可能です。

iPhoneとiPadで連携させるデータぼカテゴリを限定したい方は、iCloudの設定画面で同期を有効にしたいアプリのオンオフを切り替えられます。

続いて端末同士の連携ですが、iPhoneとiPadの両方で同一アカウントのiCloudが同期されていればそれだけでOKです。

連携のためだけに行う操作は特にありません。

このiCloudの同期・連携ですが、iPhoneとiPad間だけでなく実はPCとも連携させることができます。

お使いのPCがMacなら標準機能で連携できますし、Windowsであっても「Windows用iCloud」をインストールすれば可能です。

ただし、iCloudは無料プランだと5GBまでのストレージしかありません。

端末の連携を行うと、それぞれの端末のデータが一つのiCloud上にまとめて収納されるので、5GBだとあっという間に容量がいっぱいになってしまいます。

写真や動画などのデータをたくさんiCloudに同期させるなら、有料プランのストレージを利用するのをおすすめします。

有料とはいっても50GBのプランで月額130円なので、そこまでコストはかかりません。

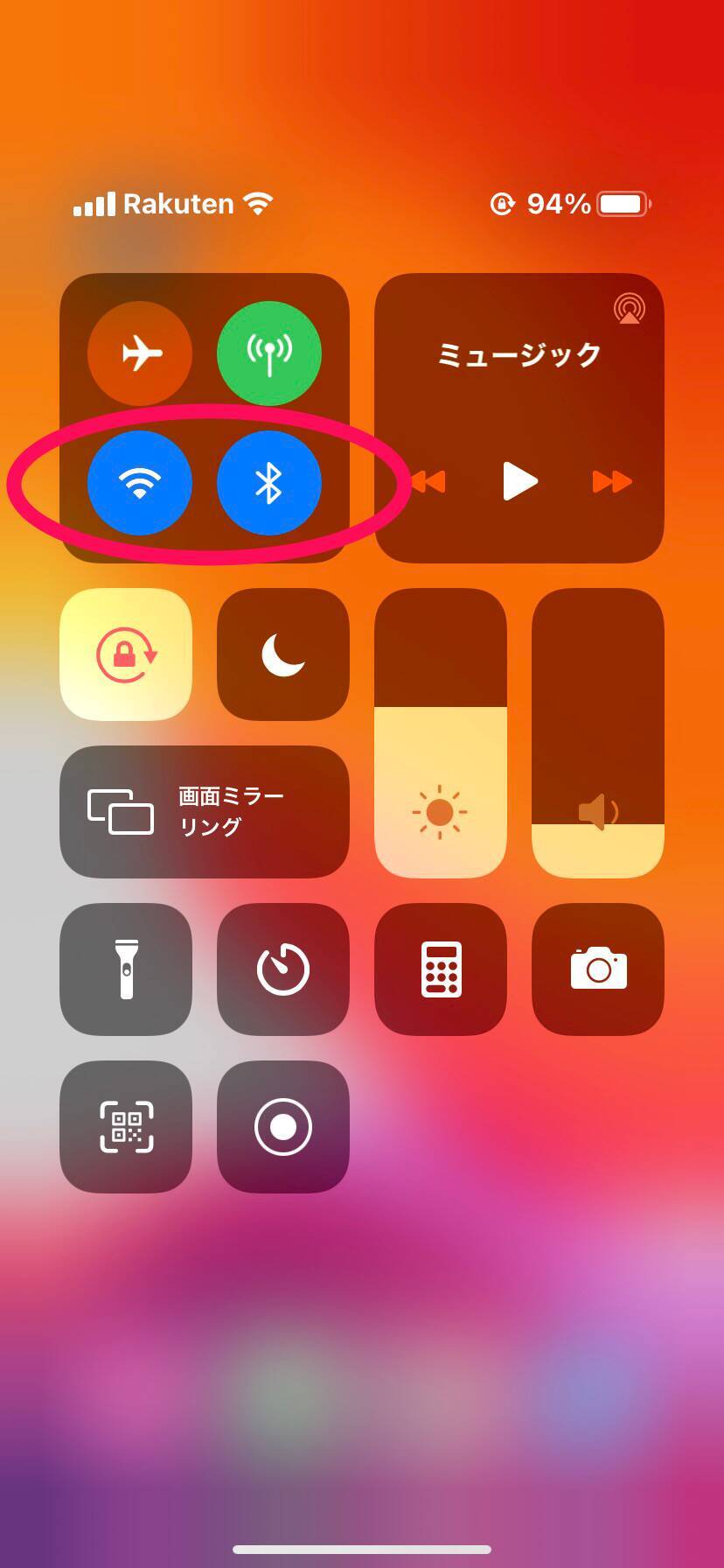

注意!BluetoothやWi-Fiが必要

iPhoneとiPadのiCloudを同期させるには、必ずWi-Fi・モバイルデータ通信などのインターネット環境やBluetoothが必要になります。

BluetoothはiPhoneとiPadに標準で備え付けられているので心配ありませんが、iCloudはインターネット環境がないと利用できません。

携帯キャリアとの契約を済ませてある端末である場合は、Wi-Fiなしでも同期が可能です。

しかし契約なしで本体購入のみの端末だと、Wi-Fiがないとインターネットに接続することができません。

iPhoneだと携帯キャリアと契約しているケースがほとんどですが、iPadの場合本体購入のみでキャリア契約をしていないという方も多いのではないでしょうか。

携帯キャリアとの契約がない端末で同期を行うなら、Wi-Fi環境のある所で行うようにしましょう。

iPhoneとiPadを連携すると使える機能①「Air Drop」

では次に、iPhoneとiPadを連携させることでより便利に使える機能をご紹介します。

まずご紹介するのが「Air Drop」です。

この機能はiPhone、iPadに標準で備え付けられているもので、簡単操作でデータの共有ができる優れものです。

Air Dropとは?

「Air Drop」とは、近くあるApple製デバイスとのデータ共有がワンタップでできる機能です。

通常、端末間のデータ共有にはiCloudを使いますが、Air DropではiCloudを介さずBluetoothを使ってデータ共有ができます。

ただし、データ共有をする端末同士が近くにあることが条件になります。

また、利用するにはBluetoothとWi-Fiが必要になります。

写真や書類などのデータの共有で、一部のみを送受信したいというときに重宝します。

ピンポイントでデータを共有できるので、余計なストレージを使わなくて済むのもメリットです。

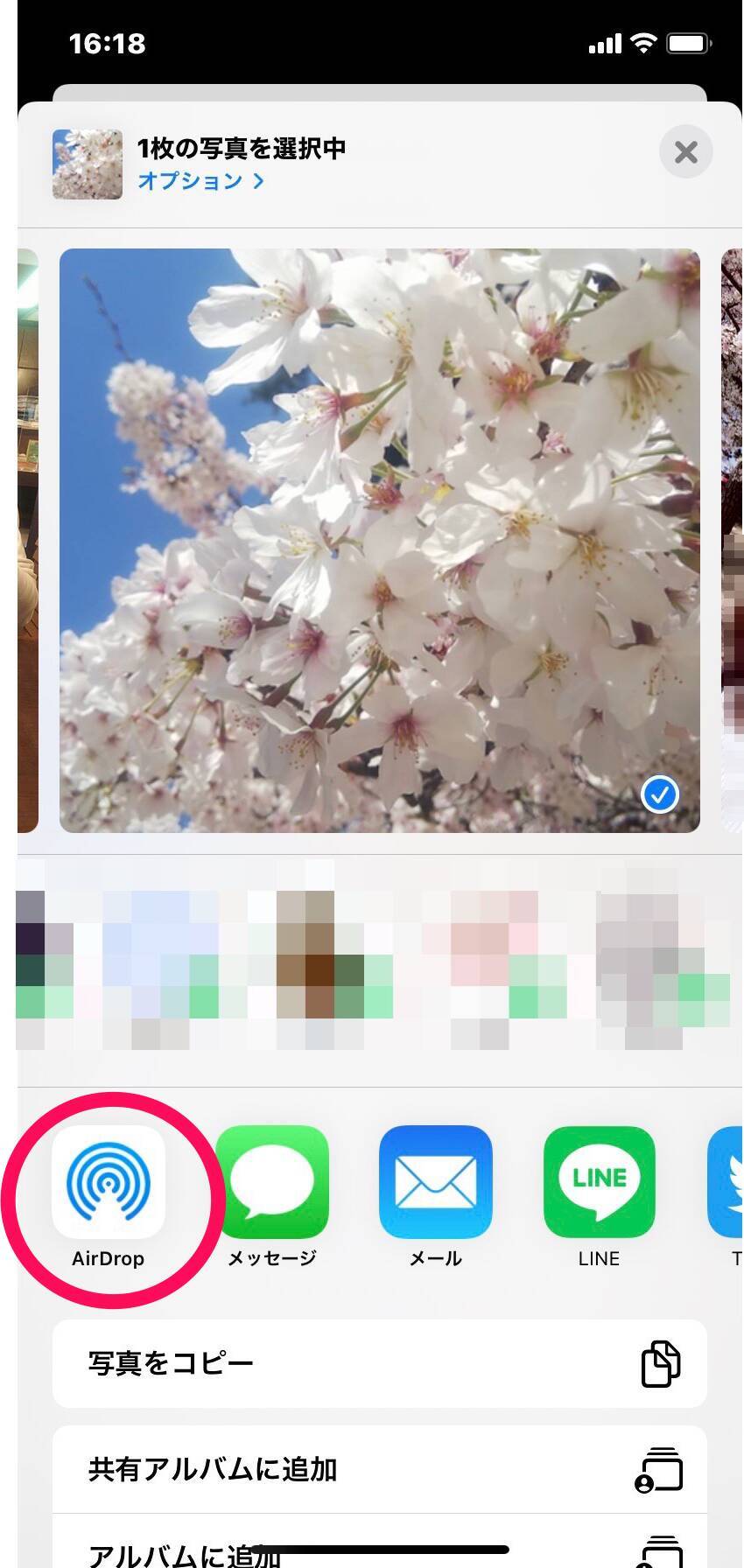

設定手順

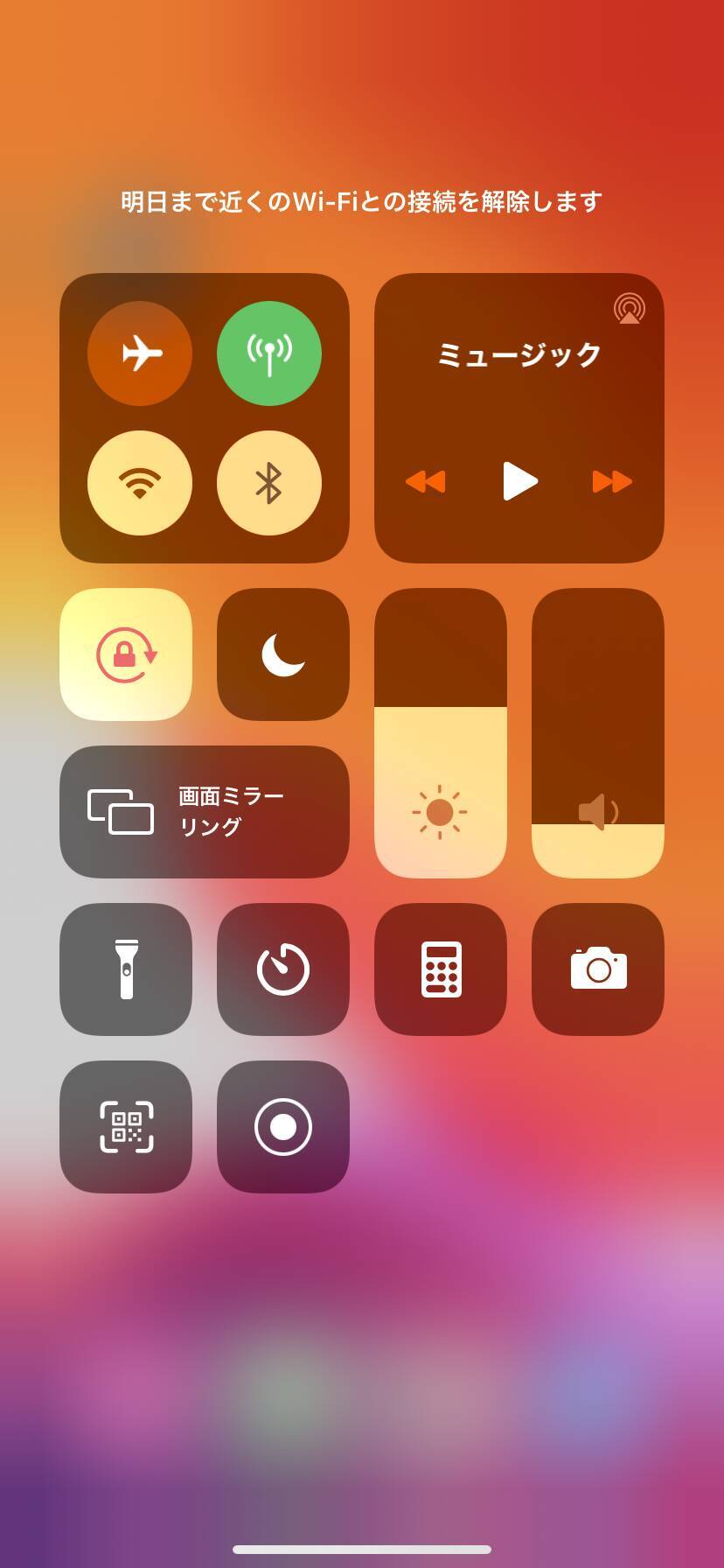

Air Dropを利用するにはお互いの端末でAir Dropの設定をオンにしておく必要があります。まずはホーム画面右上を下にスワイプしてコントロールパネルを表示させましょう。

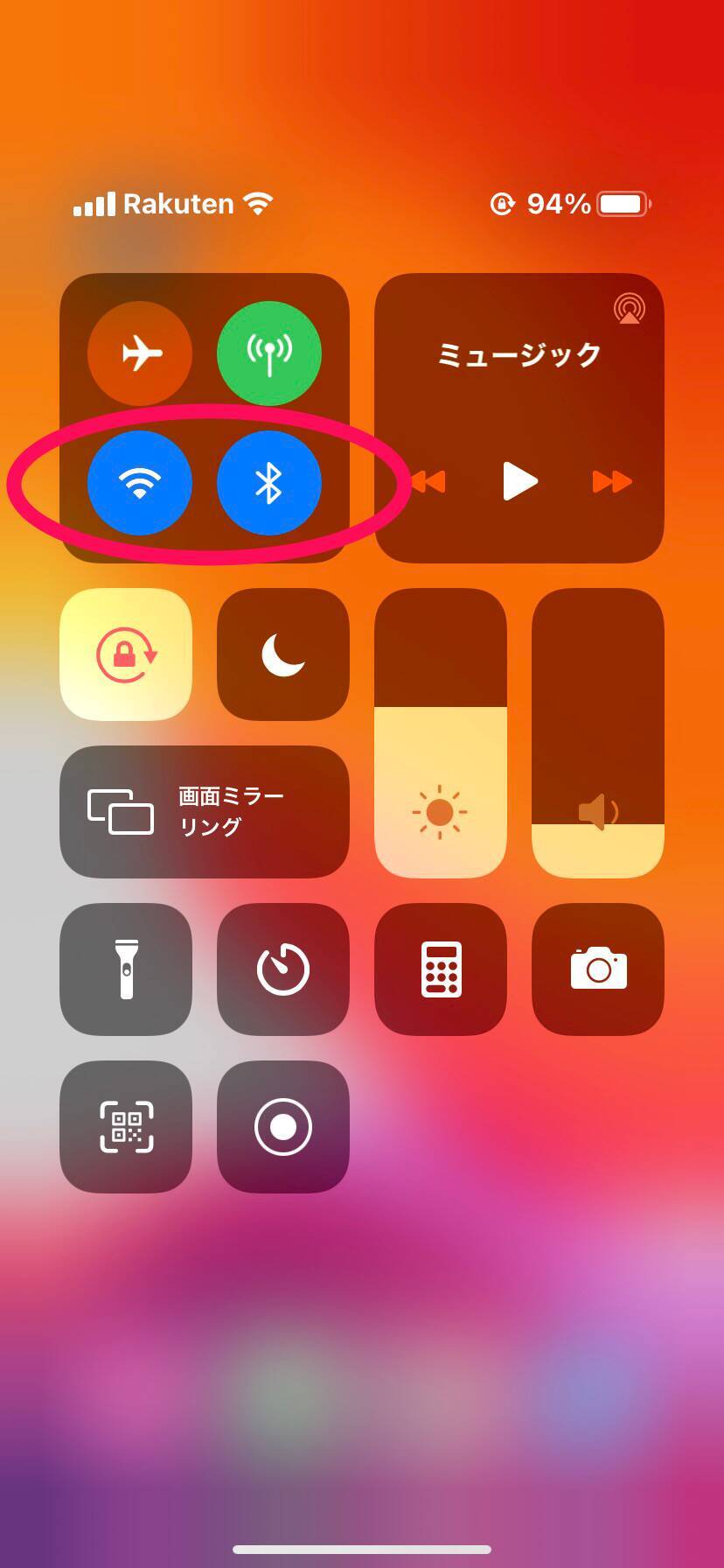

Air Dropを利用するにはBluetoothとWi-Fiが必要になります。両方オンにしておきましょう。

BluetoothとWi-Fiのアイコンがある囲みを長押しすると、他のコントロールパネルも一緒に出現します。その中に「Air Drop」の項目があるのでタップしましょう。

すると受信する対象の設定画面に移ります。受信対象には「受信しない」「連絡先のみ」「すべての人」の3項目があります。

「連絡先のみ」を選択すると、連絡先アプリに登録されている人からのAir Dropのみを受信します。

「すべての人」を選択すると、周囲にあるデバイス全てが検出対象です。

「受信しない」は文字通りAir Dropの受信がオフになります。

自分のiPhoneとiPad間でAir Dropを使うなら「すべての人」を選択しましょう。

これで設定完了です。

実際にAir Dropを使う場合は、送信したいデータの画面にある四角に矢印がついたマークをタップして「Air Drop」を選択すれば利用できます。

iPhoneとiPadを連携すると使える機能②「標準アプリ」

次にご紹介するのは、iPhoneやiPadで使える標準アプリでのデータ共有についてです。

iPhoneとiPadは連携させることで、各種データの共有ができることを先ほど説明しました。

端末同士の連携では、共有するデータのカテゴリ設定が可能です。

この章では、標準アプリのデータ共有について詳しく掘り下げていきます。

また、データの共有ができるアプリとそうでないアプリの違いも併せて説明します。

ただし、ゲームアプリはデータの共有ができないものが多い点には注意しておきましょう。

連携できるアプリの種類

iPhoneとiPadの連携によってデータの共有ができる標準アプリは、

POINT

- カレンダー

- リマインダー

- 電話帳

- 写真

- メッセージ

- メモ

などがメインです。

しかし人によっては共有したくないアプリもあることでしょう。

次はデータ共有するアプリの設定方法を説明します。

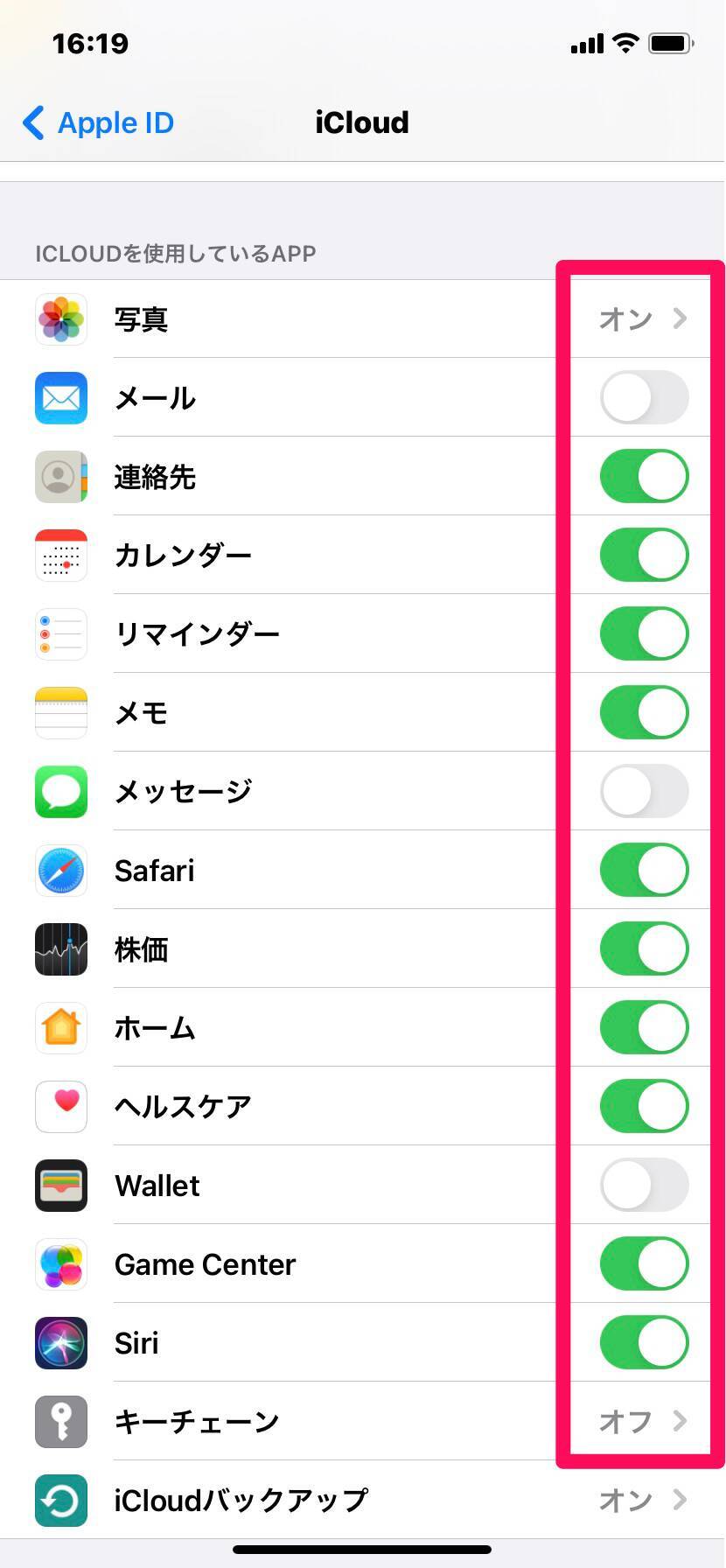

設定手順

端末同士の連携では、共有したデータのほとんどがiCloudに保存されています。

アプリのデータ共有のオン/オフの切り替えはこのiCloudで行うことが可能です。

ホーム画面から「設定」アプリを開き、一番上の名前とアイコンの欄をタップします。

「iCloud」を選択しましょう。

「iCloudを使用しているApp」にあるアプリは、データ共有のオンオフを切り替えられます。あとは、共有するアプリとそうでないアプリを選別して完了です。

iPhoneとiPadを連携すると使える機能③「Handoff」

iPhoneとiPadの連携をすると「Handoff」という機能が使えるようになります。

あまり知られていない機能ですが、実はこのHandoff、スマホ作業の時短にとても役立ちます。

Handoffとは?

「Handoff」とは、Apple製のデバイスで行っていた作業を別のデバイスにシームレスで引き継ぐことができる機能のことです。

例えば、iPadで仕事用の文書を書いている途中、急遽出掛けることになったとします。

そんなときHandoff機能をオンにしておけば、iPhoneで引き継いで続きを書くことが可能です。

このHandoffですが、iPhoneとiPad間だけでなく、Apple製デバイス間ならどれでも引き継ぐことができます。

ただし、Handoffを利用するにはいくつか条件があります。

POINT

- Handoffに対応させたいデバイスが近くにある

- それぞれのデバイスでWi-FiとBluetoothをオンにしておく

- それぞれのデバイスでHandoffをオンにしておく

- 同一のApple IDでiCloudに作業アプリを同期しておく

これらの条件を満たしていれば、作業をシームレスで他のデバイスに引き継ぐことが可能になります。

設定手順

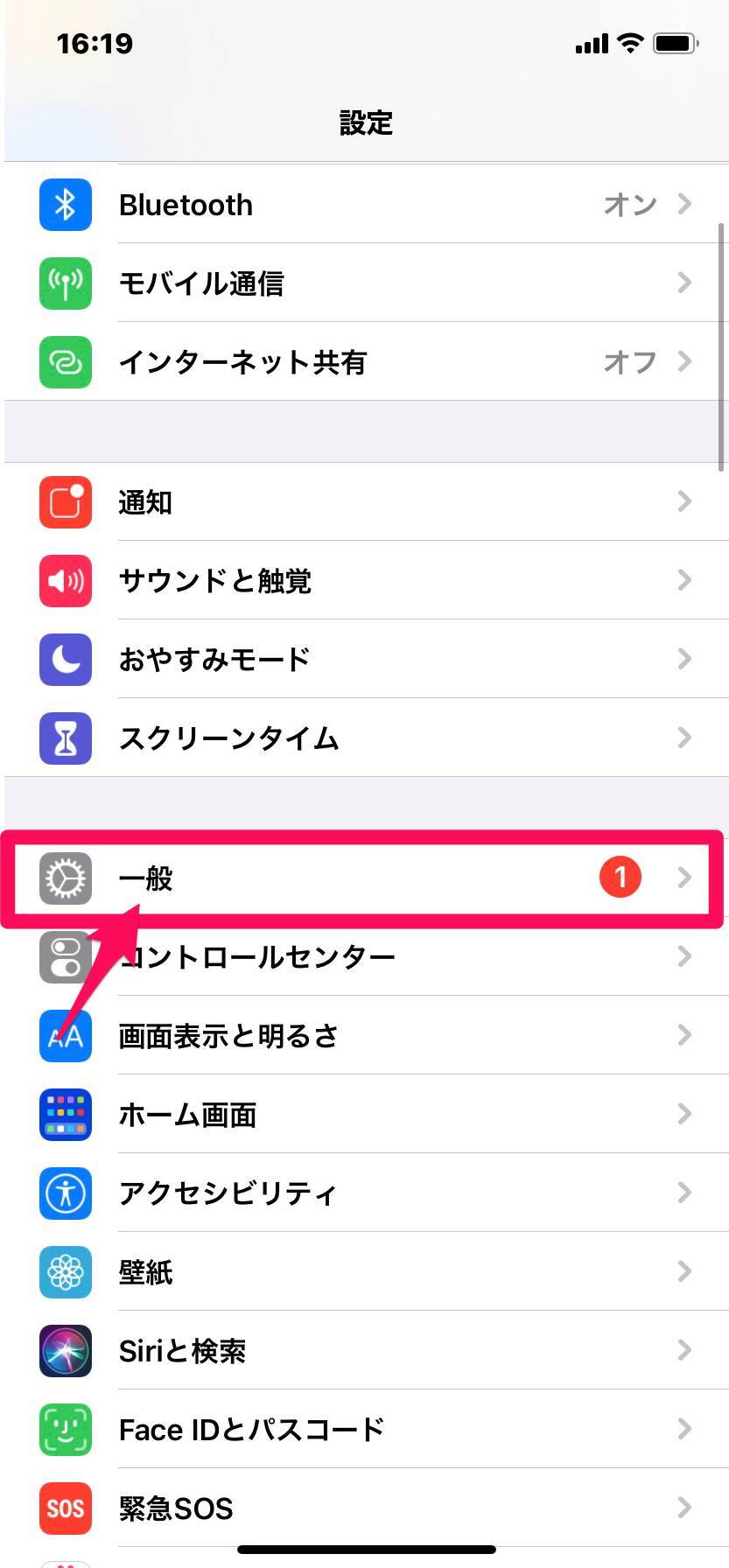

では次に、Handoffの設定手順を説明します。

まずはホーム画面から「設定」アプリを開き「一般」を選択しましょう。

「AirPlayとHandoff」をタップし、スワイプしてオンにします。

次にWi-FiとBluetoothがオンになっているか確認しましょう。

これで準備OKです。

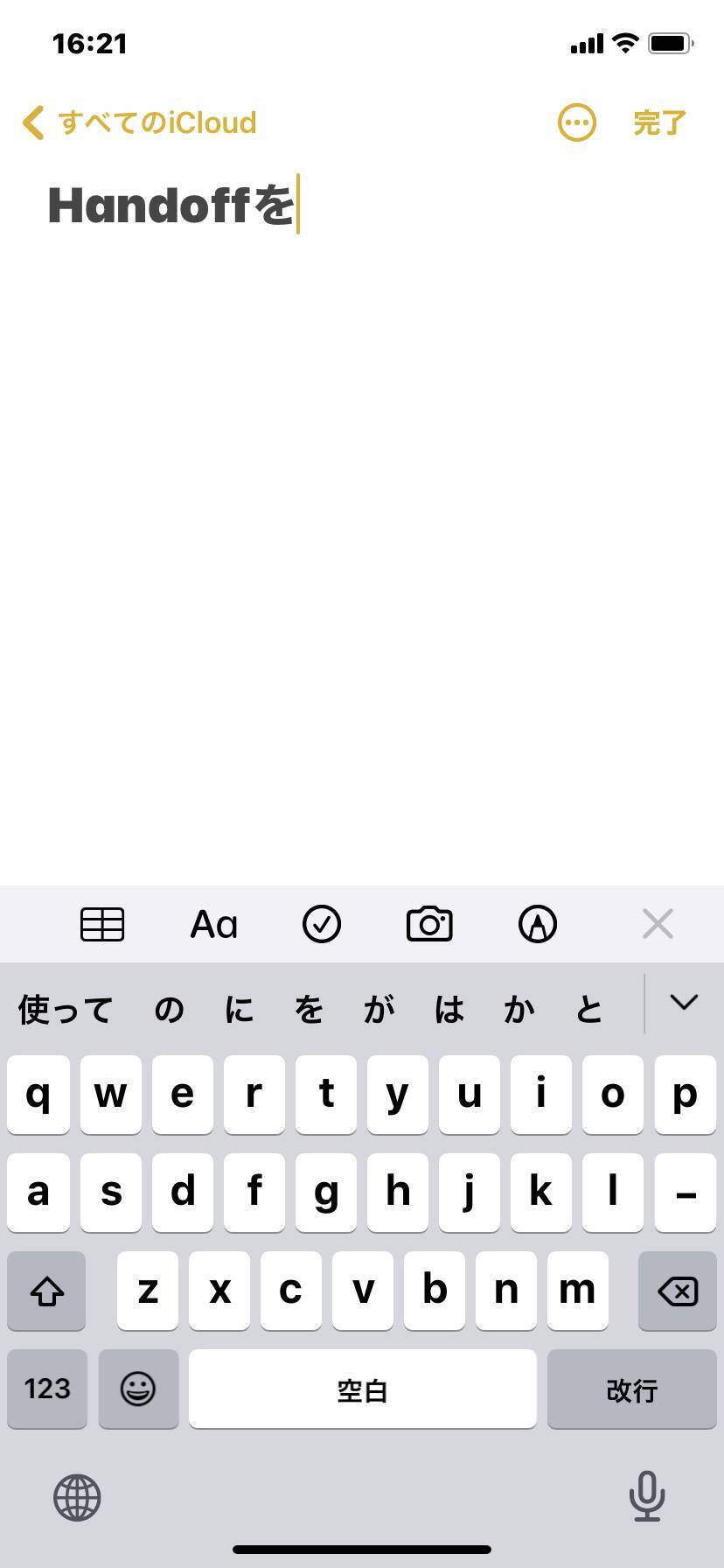

では実際の利用例をご紹介します。今回は「メモ」のアプリをHandoffを使って共有させてみました。

iPhoneの「メモ」のアプリを開き、文を途中まで書きます。

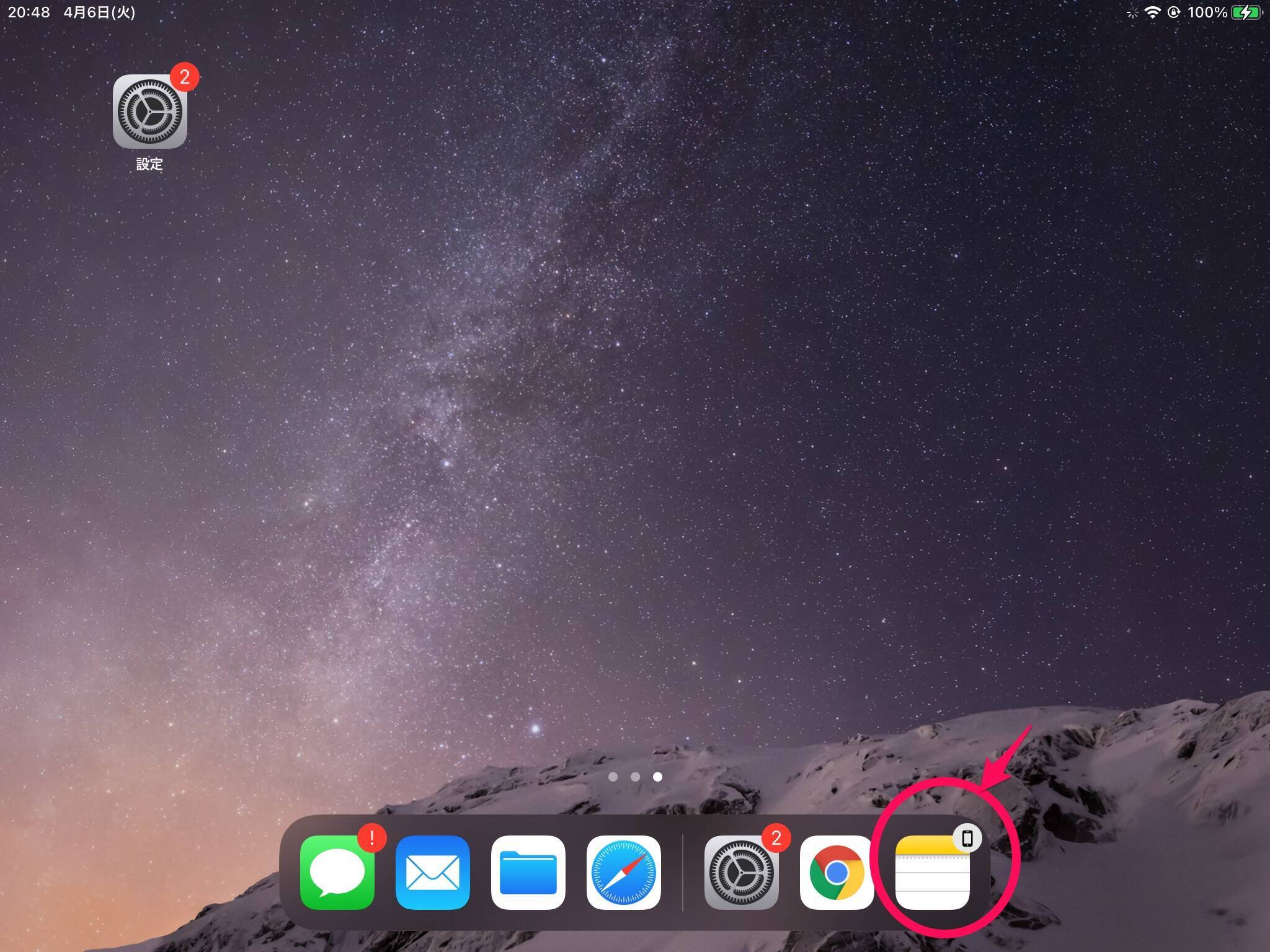

そのままiPadに持ち替えます。ホーム画面の最近使った項目に「メモ」のアイコンが表示されているはずです。アイコンの右上に連携させているデバイスのマークはHandoffによってiPhoneと連携している証拠です。これをタップして開きましょう。

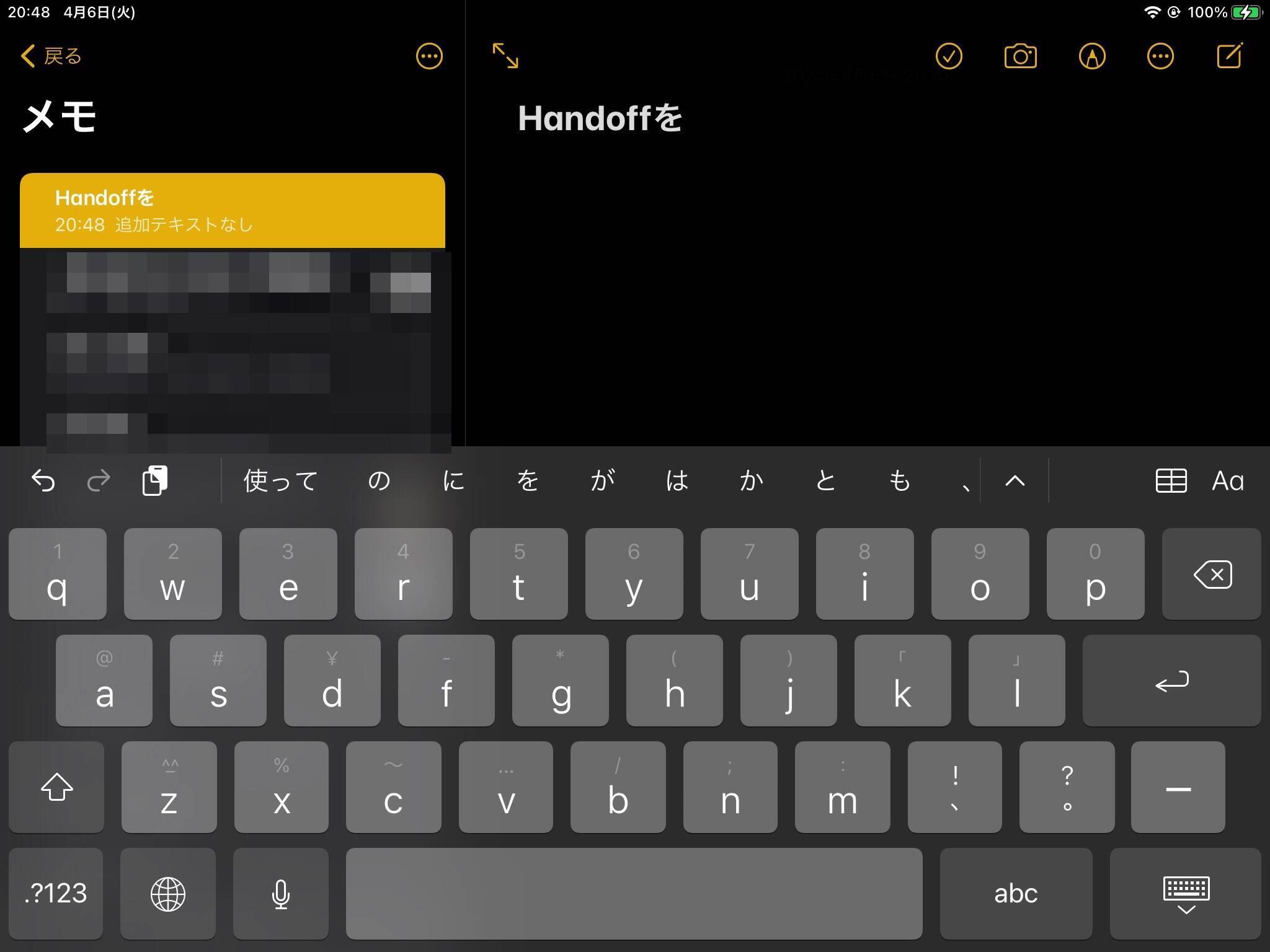

いま書いたばかりの文が表示されています。このようにHandoffでは、リアルタイムで作業の引継ぎが可能です。

今回は「メモ」のアプリを使いましたが、基本的にiCloudに対応できるアプリならばほとんどHandoffを使えます。

iPhoneとiPadを連携すると使える機能④「ユニバーサルクリップボード」

先ほどHandoffという機能を使えばアプリでの作業の引継ぎが可能だと説明しましたが、実はデバイス間の連携では文章や写真のコピペも共有可能です。

このような機能は「ユニバーサルクリップボード」と呼ばれます。

ユニバーサルクリップボードとは?

「ユニバーサルクリップボード」とは、デバイス上でコピペした写真やテキストを他のデバイスに共有できる機能です。

これを使えば、いちいち文章を再入力したり、データの送受信をする手間がなくなります。

ユニバーサルクリップボードが使える条件は、先ほどのHandoffを利用する条件と全く同じです。

条件を満たしていれば、コピペしたテキストや写真を別のデバイスでペーストすることができます。

Macとも使える

Handoffやユニバーサルクリップボードなどの連携機能は、Macと連携させることも可能です。

これを使えば、iPhoneでURLのコピーを行ってMacでペーストするといった使い方も可能になります。

気になった写真やURL情報を、別のデバイスのキーボードで打ち込んだり画像を探したりするのは面倒ですよね。

そんなときは、ユニバーサルクリップボードを使って作業を楽にしてしまいましょう。

iPhoneとiPadを連携すると使える機能⑤「電話」

実はiPhoneにかかってきた電話をiPadで受けることも可能です。

同じApple IDを使っているデバイス同士では、電話がかかってくると全てのデバイスで着信が来るようになっています。

iPadだけでなくMacでも通話が可能ですし、こちらからの発信もできます。

設定手順

他のデバイスで通話できるのは大変便利ではありますが、中には他のデバイスでの通話機能をオフにしたいという方もいるでしょう。

ですが安心して下さい、通話機能のオンオフの切り替えは可能です。

ではその手順を説明します。

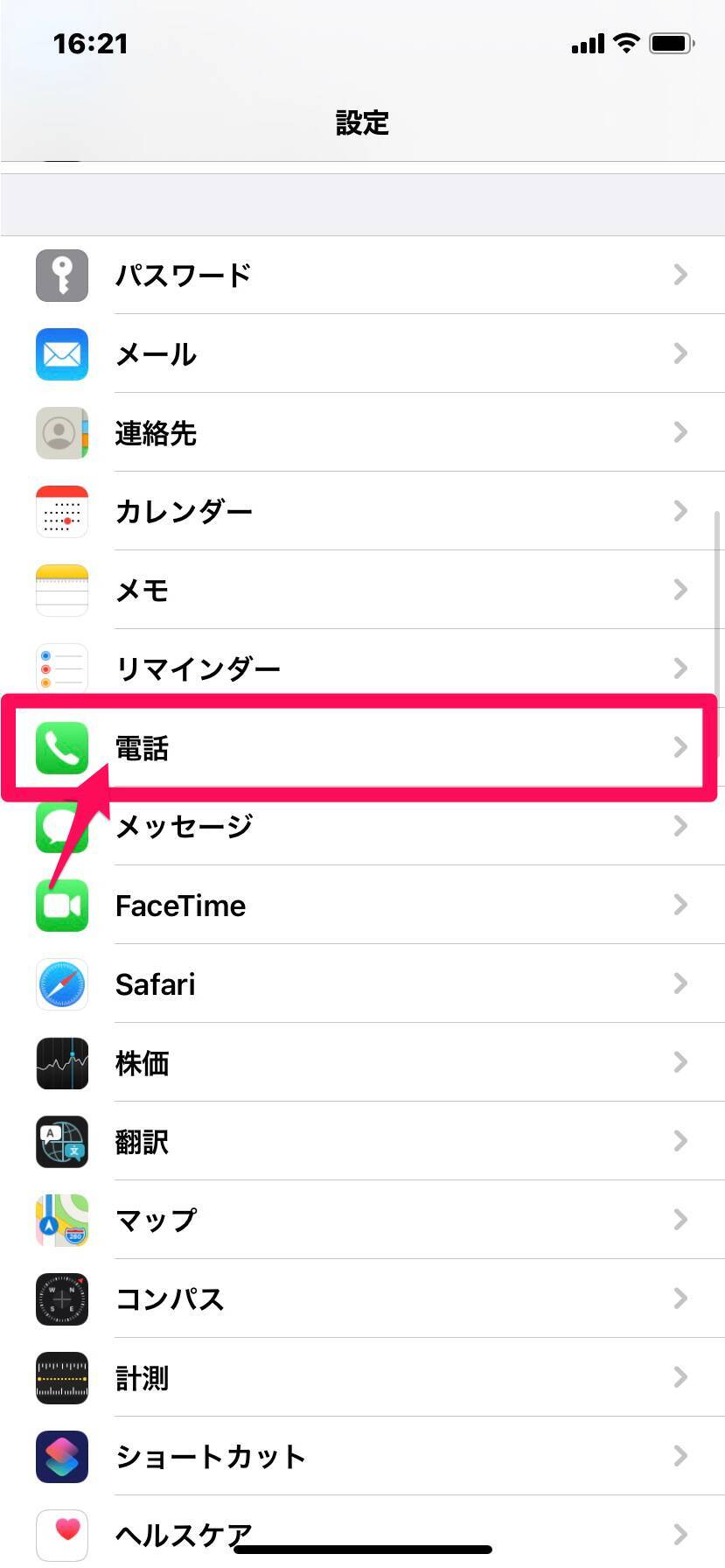

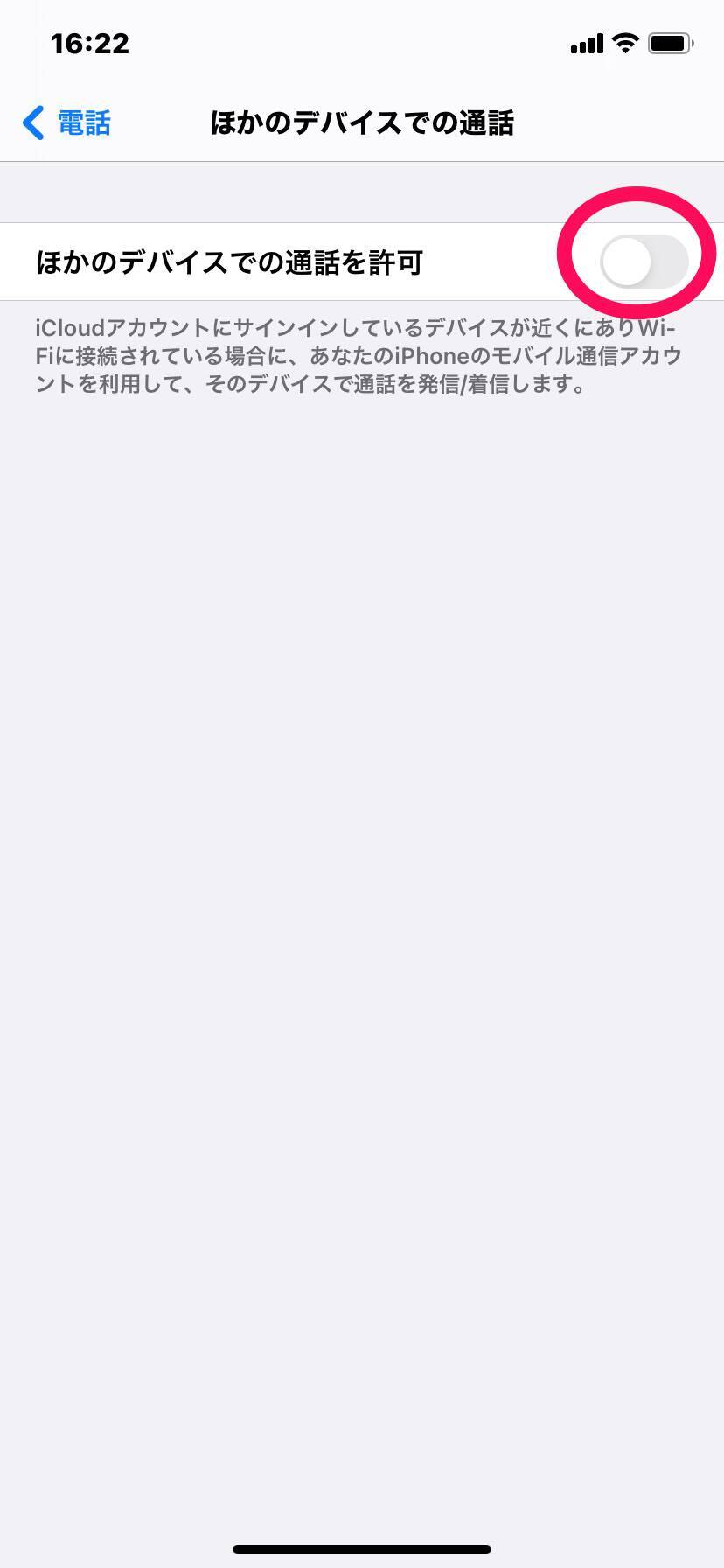

まずはホーム画面から「設定」アプリを開き「電話」を選択しましょう。

「ほかのデバイスでの通話」をタップします。

他のデバイスでの通話を完全になくしたいなら「ほかのデバイスでの通話を許可」をオフにしましょう。

通話機能のオンオフは、連携しているデバイスごとに設定可能です。

注意!iPadを耳に付けて通話するのは難しい

他のデバイス、特にiPadを使って通話する場合、注意すべき点があります。

それは「基本的にスピーカーでの通話となる」点です。

実はiPadでは、iPhoneのように耳に付けて通話をする形式にはなっておらず、スピーカーでの通話が基本となります。

ハンズフリーイヤホンなどを接続していれば話は別ですが、基本的に会話内容は周囲にダダ漏れです。

周囲に人がいる中でうっかりiPadで電話に出ないよう気を付けておきましょう。

iPhoneとiPadを連携すると使える機能⑥「アプリの共有」

iPhoneとiPadを連携させることによって共有できるのは、写真や文書などのデータ類だけではありません。

実はダウンロードしたアプリも共有することができます。

この章では、デバイス間で連携できるアプリの共有について説明します。

有料アプリを1つ分の値段でiPhone・iPadにインストールできる

同一のApple IDでiPhoneとiPadを連携させると、片方のデバイスでダウンロードしたアプリは全て連携したデバイスにも反映されるようになります。

これは無料アプリだけでなく、有料アプリでも同じことです。

デバイスを連携させれば、有料アプリを1つ分の値段で2つのデバイスで楽しむことができます。

Apple製デバイスにおける有料アプリは「利用する権利を買う」という形になります。

そのため、同一のApple IDアカウント内であれば、1つだけの購入でiPhone、iPad、Mac全てで楽しめます。

注意!それぞれの端末用に販売されているアプリは別

ただし、アプリによっては共有ができず、別々で購入しなければならないものもあります。

iPhone用のアプリではiPhoneでしか使えませんし、iPadでも同じです。

また、ゲームアプリの場合、ダウンロードしたアプリは共有できてもセーブデータは別ということもあります。

例えば、ゲームアプリをダウンロードしてiPhoneとiPadで共有しても、ゲーム中では別のアカウントになっている、ということです。

iPhoneとiPadを連携すると便利になる機能⑦「Instant Hotspot」

スマホ機器には「テザリング」という機能が付いており、近くにあるインターネット環境のないデバイスでもスマホの回線を使ってインターネットへの接続を行えます。

iPhoneでテザリングを行う場合、iPhone側でテザリングをオンにして他のデバイスで使えるようにします。

しかしiPhoneとiPadを連携していれば、iPad側から遠隔操作でiPhoneのテザリングをオンにすることが可能です。

この機能を「Instant Hotspot」と呼びます。

この章では、この「Instant Hotspot」について説明します。

Instant Hotspotとは?

「Instant Hotspot」とは、インターネット共有(テザリング)をシームレスで行うことができる機能のことです。

ネット環境のあるデバイス1台を基にして、他のデバイスから遠隔操作でテザリングをオンにすることができます。

Instant Hotspotの魅力は、手動でテザリングをオンにしなくてもいい点と、パスワードの入力を省ける点です。

例えば、インターネット契約のないiPadと契約を結んでいるiPhoneを連携させていれば、iPhoneのテザリングがオフになっていてもiPadから遠隔操作でテザリングをオンにして使うことができます。

また、Instant Hotspotの一番のメリットは、ネット契約するデバイスが一つだけで済ませられる点です。

デバイス同士が近くないといけないという制約はありますが、片方のデバイスをネット契約しておくだけで、2つのデバイスでインターネットが使えるようになります。

利用手順

Instant Hotspotを利用するにはいくつか条件があります。

POINT

- 同一のApple IDでiCloudにサインインしている

- それぞれのデバイスでBluetoothをオンにしている

- Instant Hotspotの設定をオンにしておく

- デバイス同士が近くにある

- 片方のデバイスが携帯キャリアとの契約をしている

これらの条件を満たしていれば、Instant Hotspotを利用することが可能です。

次に利用手順を説明します。

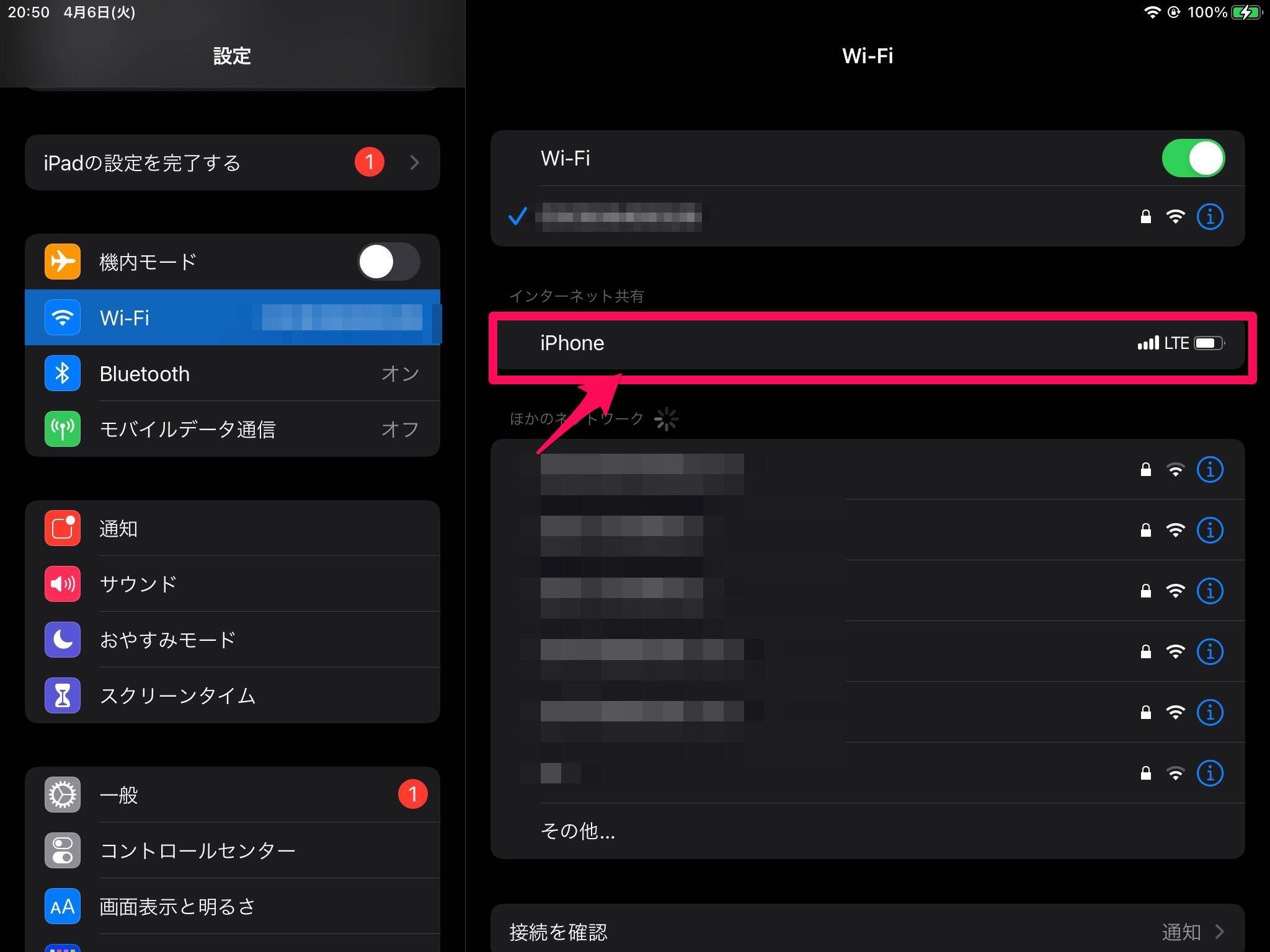

今回は、ネット契約のないiPadを使って、iPhoneのインターネット共有をオンにしてテザリングを利用します。

iPadのホーム画面から「設定」アプリを開き「Wi-Fi」を選択します。

接続先に「iPhone」があるので、これを選択します。

これでiPadでインターネットが使えるようになりました。iPhoneを見てみると、インターネット共有が自動でオンになっているのが確認できます。

このテザリングで使われるデータ通信量ですが、基本的にネット契約しているデバイスのデータ通信量を使うことになります。

これはiPhoneがWi-Fiに繋がっていても同じです。

Wi-Fi接続中にテザリングを行うと、自動でモバイルデータ通信に切り替わってしまいます。

データの残量には注意しておきましょう。

iPhoneとiPadの連携をするといろんな作業が短縮できる!

iPhoneとiPadは、連携させるといろんなデータや作業を共有できるようになります。

日常的に仕事や作業にiPhoneやiPadを使っている方なら大幅な時短にもなることでしょう。

Apple製品の魅力は、デバイス間で簡単に情報の共有ができることにあります。

せっかくの便利機能なのでどんどん活用していきましょう。

![美酵 ビファ クレンズドリング 栄養機能⾷品 30包約30日分 [ 発酵 と マグネシウム の力で 美容と健康をサポートし 満腹感 のある 置き換えダイエット ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FnYyHl-kL._SL500_.jpg)

![明治薬品 シボラナイト2 150粒(30日分) [シリアルナンバー付] [ ダイエットサプリ ブラックジンジャー ポリメトキシフラボン 腹部の脂肪を減らす ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8wqxGJVL._SL500_.jpg)

![hiritu(ヒリツ) バランスリペアシャンプー&ヘアトリートメント オーロラ [シリーズ最高峰のツヤ] きらめき髪 ツヤ髪 浮き毛パヤ毛抑制 ダメージ毛を集中補修 PPT系洗浄成分 アミノ酸系洗浄成分 毛髪補修成分 カシス&パチュリの香り 香水シャンプー](https://m.media-amazon.com/images/I/41FoHN-YVXL._SL500_.jpg)