車の『自動車登録番号標(通称、ナンバープレート)』には、地名や数字などと一緒に、1文字のひらがなが記載されています。

一見、ランダムにも思えますが、実はそれぞれに意味があることをご存じでしょうか。

ひらがなの意味と使われ方について、ナンバープレートの交付を行う、一般社団法人全国自動車標板協議会(以下、全国自動車標板協議会)に聞いてみました。

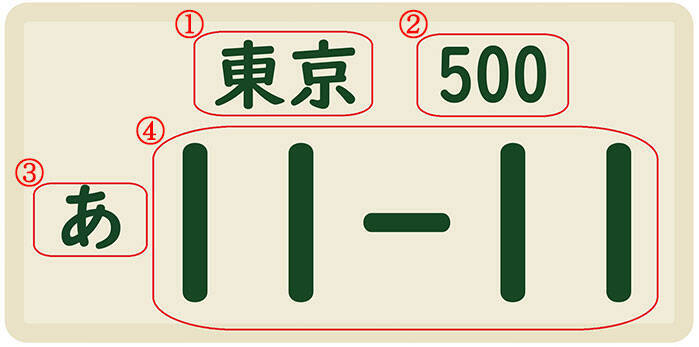

まず、ナンバープレートは、以下のように構成されています。

①その車両が登録されている運輸監理部、運輸支局または自動車検査登録事務所などを表示する文字(『品川』などの地名)。

②自動車の種類、用途を表す分類番号。

③事業用、自家用などを区別する文字。

④一連指定番号(『・・・1』~『99-99』までの番号)。

※画像はイメージ

このうち、ひらがなは『事業用、自家用などを区別する文字』として用いられています。

つまり、使われているひらがなを見れば、車が事業用なのか自家用なのか、またはレンタカーなのかが分かるということです。

※写真はイメージ

使用されているひらがなは以下の通り。

・事業用

あ、い、う、え、か、き、く、け、こ、を

・自家用(一般)

さ、す、せ、そ、た、ち、つ、て、と、な、に、ぬ、ね、の、は、ひ、ふ、ほ、ま、み、む、め、も、や、ゆ、ら、り、る、ろ

・一般用(レンタカー)

わ、れ

・駐留軍人軍属私有車両

E、H、K、M、T、Y、よ

上記の使用文字一覧を見ると、実は抜けているひらがながあります。

それが、『お、し、へ、ん』の4文字です。

全国自動車標板協議会によると、「これら4つの文字はナンバープレートには使用されない」とのこと。

なぜ使われないのか、その理由を聞いてみました。

例えば、『お』は『あ』に形が似ていてまぎらわしく、『を』と発音が区別しにくい。『し』は『死』を、『へ』は『屁』を連想させる。『ん』は発音がしにくいからといった説がありますが、実際は明確な理由がありません。

1955年に、ナンバープレートにひらがなを入れることが決まり、使用される文字の通達があったものの、その理由までは明記されていなかったからです。

『お、し、へ、ん』が使われていない理由については諸説あるものの、明確な理由は不明なのだそうです。

普段、何気なく目にするナンバープレートですが、背景を知ると見方が少し変わるかもしれませんね!

[文/大西トタン@dcp・構成/grape編集部]

取材協力一般社団法人 全国自動車標板協議会

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)