10月31日(金)から、東大阪市民美術センターにて特別展「幕末明治の浮世絵百年 大江戸の賑わい」が開催される。

広重や北斎、豊国、国芳、清親など錚々たる絵師たちによって描かれた浮世絵約100年分が一堂に集結。

名所絵から武者絵、光線画まで100年の浮世絵が集結

同展では、江戸後期から明治前期にかけて制作された浮世絵を紹介。

風景画では歌川広重や葛飾北斎、美人画では歌川豊国、役者絵や武者絵では歌川国貞や歌川国芳の作品が登場し、明治期には小林清親による光線画まで幅広く網羅されている。

葛飾北斎《雪月花 吉野》天保3年

展示されるのは、江戸の町人文化が爛熟した時代から、文明開化が進むなかで変化していく街並みや風俗を記録した浮世絵の数々。

当時の名所や物語、美人や人気役者などを通じて、人々の関心や娯楽がどのように変化したかを垣間見ることができる。

庶民の“メディア”だった浮世絵の役割に触れる

浮世絵はもともと美術品ではなく、庶民が親しむ娯楽であり情報ツールだった。名所絵で旅情を味わい、武者絵で物語に想いを馳せ、美人画や役者絵は現代のブロマイドやファンアートのような役割を担っていたという。

歌川国貞《浮世人精天眼鏡》天保初期

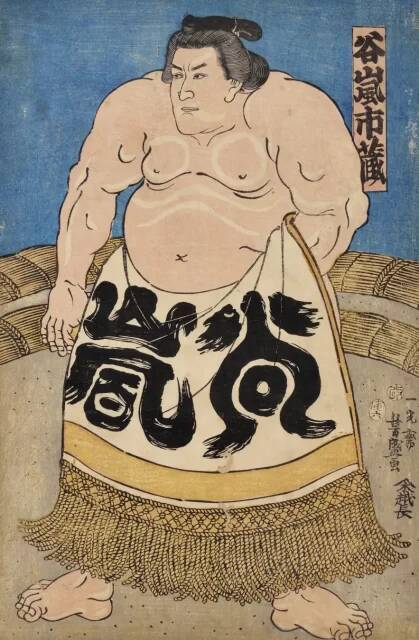

歌川芳盛《谷嵐市蔵》嘉永7年頃

今回の展示では、そうした「見る楽しみ」とともに、海外に紹介されたパリ万博以降に高まるジャポニズムの潮流も背景に据え、国内外に影響を与えた日本のビジュアル文化としての浮世絵にもスポットを当てている。

講演会やワークショップも開催。学びと体験の場に

展覧会にあわせて、関連イベントも開催される。

11月3日(月・祝)には、学芸員によるギャラリートークを実施。11月24日(月・祝)には、国際浮世絵学会会長・浅野秀剛氏による講演会「幕末明治の浮世絵の楽しみ方」が予定されている。

楊洲周延《秋園菊花の盛》明治20年

この秋、絵師たちが刻んだ“江戸から明治”の息づかいを感じに、東大阪を訪れてみてはいかがだろうか。

幕末明治の浮世絵百年 大江戸の賑わい

会期:10月31日(金)~12月14日(日)

時間:10:00~17:00(入場は16:30まで)

休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)

会場:東大阪市民美術センター 第1・2・3展示室

観覧料:一般 500円

会場公式サイト:https://hos-higashiosaka-art.com/exhibition/schedule/

PR TIMES:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000076625.html

(山之内渉)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)