書籍のタイトルにもなっている「発達ユニーク」という言葉。従来使われてきた「発達障害」という表現ではなく、なぜ「発達ユニーク」という言葉を選んだのでしょうか。この言葉に込められた思いや意味について、さわ先生にお話を伺いました。

「発達ユニーク」という言葉に込めた思い

――著書の中では、「発達障害」「グレーゾーン」「ちょっと発達が気になる子」など、さまざまな発達の特性を持つ子どもを、「発達ユニーク」という言葉で表現されています。一般的に使われている「発達障害」という言葉ではなく、「発達ユニーク」という言葉を使った理由を教えてください。さわ先生:前提として、最近の医療現場では精神疾患に対して「障害」という言葉をなるべく用いない傾向があります。「発達障害」も正式な医学用語としては「神経発達症」と呼ばれています。ただ、一般的にはまだ「発達障害」という言葉のほうが広く浸透しているため、日常生活の中では「発達障害」という言葉を耳にする機会が多いと思います。私自身も多くの方にわかりやすく伝えるために、場面によっては「発達障害」という言葉を使うことがあります。

さわ先生:そうですね。でも「発達障害」と表現することで、「障害」という言葉からネガティブな印象を持ち、診断を受けることに抵抗を感じる方がいるのも事実です。その一方で、メディアでは「発達障害は個性」「ASD(自閉スペクトラム症)は天才」といった形で、発達障害をとらえる方もいらっしゃいます。

言葉ひとつ、呼び方ひとつで心は変わる

――発達障害には特別な才能がある、という表現もよく目にします。

さわ先生:その言葉を発する側としては、ポジティブな気持ちで言っているのだと思います。でも、この「個性」や「天才」「特別」といった言葉に傷ついている方もいます。実際、私がクリニックや講演会で出会う親御さんの中には、「個性という言葉では片付けられない」「こんなに大変なのに」「みんなが天才というわけではない」「言われたら傷つく」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

さわ先生:そうなんです。多くの方のお話を聞く中で、「言葉ひとつ、呼び方ひとつで当事者の心がこんなに大きく揺さぶられることがあるんだ」と知りました。とはいえ、どんな言葉なら発する側も受け取る側もフラットに受け止められるのか? と考えたときに、適した言葉が見つからないのも事実なんです。「発達障害」という言葉ではなく、かといって「発達ゆっくりさん」などの言葉にもピンとこない……。私自身も、この表現に長い間もやもやした気持ちを抱えていました。

「うちの娘たち、発達ユニークなんですよね」

――さわ先生ご自身も、悩まれていたんですね。さわ先生:はい。

私の娘は長女がASD(自閉スペクトラム症)で、次女がADHD(注意欠如・多動症)とSLD(限局性学習症)です。最初は自己紹介で「長女がASDで、次女がADHDとSLDで」と別々に説明していたのですが、なんだか長いし時によっては診断名まで伝える必要もないかもなと感じていました。そこで、あるとき「うちの娘たち、発達ユニークなんですよね」と一言で説明したんです。

――わかりやすい表現ですね。

さわ先生:そうしたら、聞いている方たちから「その表現いいね!」と言ってもらえたんです。

その子の発達をユニークさとして受け止めて

――その子らしさが伝わります。さわ先生:そもそも、全く同じ発達過程をたどる人はいません。

――発達のユニークさに、「神経発達症」などの診断名の有無は関係するのでしょうか。

さわ先生:診断名の有無より大切なのは、そのユニークさによって社会生活で本人や周りが困っているかどうかです。病院で診断名がついたからといって困りごとが解決するわけではありませんよね。困っているなら診断の有無にかかわらず、その子の発達をユニークさとして受け止め、周囲がサポートしていく社会であってほしいと思います。その子が何に困っているのか、家族や周囲がどうサポートし、環境を整えていくかが支援の本質なんです。

言葉でレッテルを貼らない社会に

――なるほど。さわ先生:「発達障害」や「ADHD」「グレーゾーン」といった言葉が独り歩きして、障害という言葉や診断名によって子どもにレッテルを貼ったり、ポジティブに言うことで当事者間に断絶を生んでしまう現状に危機感を覚えています。そのような社会を変えたいという思いで、「発達ユニーク」という言葉を用いて、本書を書きました。

お子さんの発達に悩みを抱える親御さんにとって、「使う言葉」ひとつが気持ちの持ちようを大きく変えることがあります。

発達や特性には誰もがユニークさをもっています。「発達ユニーク」という言葉を通して、私たちはそれぞれの発達のあり方を理解し、尊重し合う社会を築いていく必要があります。

【精神科医さわ】

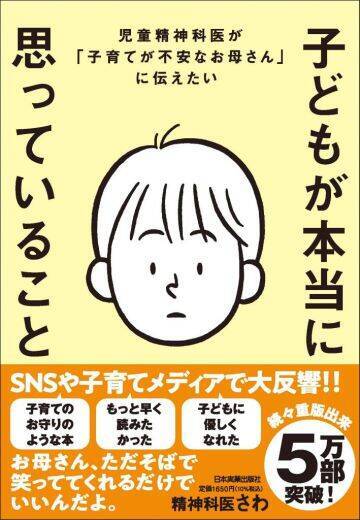

塩釜口こころクリニック(名古屋市)院長。児童精神科医。精神保健指定医、精神科専門医、公認心理師。発達ユニークな娘2人をシングルで育てる母でもあり、長女の不登校と発達障害の診断をきっかけに、「同じような悩みをもつ親子の支えになりたい」と2021年に開業。これまで延べ5万人以上の診療に携わる。著書にベストセラー『子どもが本当に思っていること』『「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)、監修に『こどもアウトプット図鑑』(サンクチュアリ出版)がある。

<取材・文/大夏えい>

【大夏えい】

ライター、編集者。

![美酵 ビファ クレンズドリング 栄養機能⾷品 30包約30日分 [ 発酵 と マグネシウム の力で 美容と健康をサポートし 満腹感 のある 置き換えダイエット ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FnYyHl-kL._SL500_.jpg)

![明治薬品 シボラナイト2 150粒(30日分) [シリアルナンバー付] [ ダイエットサプリ ブラックジンジャー ポリメトキシフラボン 腹部の脂肪を減らす ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8wqxGJVL._SL500_.jpg)

![hiritu(ヒリツ) バランスリペアシャンプー&ヘアトリートメント オーロラ [シリーズ最高峰のツヤ] きらめき髪 ツヤ髪 浮き毛パヤ毛抑制 ダメージ毛を集中補修 PPT系洗浄成分 アミノ酸系洗浄成分 毛髪補修成分 カシス&パチュリの香り 香水シャンプー](https://m.media-amazon.com/images/I/41FoHN-YVXL._SL500_.jpg)