そんな悩みに答える著書『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社刊)を出版した、児童精神科医のさわ先生に取材しました。

子どもの発達に不安を感じたとき、親はどうする?

子どもの発達や特性をテーマにした書籍は多くありますが、本書は「子どもが考えていることや困っていること」を、子どもの目線で、子どもの言葉で伝えています。たとえば、多動性や衝動性については、子どもの気持ちとして「なにかが視界に入ると、そっちが気になってしかたがないんだ」と紹介。そのうえで、「話すときは子どもの視界に入って目線を合わせて話す」など、具体的なアドバイスを教えてくれます。

また、本書では「発達ユニーク」という言葉を使用。この言葉には、ポジティブでもネガティブでもない、それぞれの子どもが持つ発達の特性をありのままに表現したい、というさわ先生の思いがこめられています。

子どもの発達に不安を感じたとき、親はどんな視点を持つとよいのか? 今回は、子どもの発達に不安を感じたときに親が持つべき心構えや、具体的なサポート方法について、さわ先生にお話を聞いていきます。

発達の診断は受けたほうがいい?

――健診や保育園・学校でははっきり言われたことはないけれど、「うちの子、発達に何か問題があるかも」と不安に思ったことがある親御さんは多いと思います。親が不安に感じても、子ども本人が困っていなければ、発達の診断を受ける必要はないのでしょうか?さわ先生:子ども本人だけでなく、周りの人が困っているかどうかも重要です。本人は困っていないけれど、周りの人が困っていることもあります。周りの人というのは、親や家族はもちろん、保育園や学校の先生など、その子と関わるすべての人を指します。学校が困っているのに、親子は気づいていないというケースも実際にあります。

さわ先生:多くの精神疾患では「社会生活にどれぐらい支障をきたしているか」が診断基準の一つになるんです。これは神経発達症(「発達障害」の正式な医学用語)だけでなく、うつ病やパニック症なども同じです。ですから、本人や家族だけでなく、社会の中で見たときにどうかという視点も重要だと思います。

親の不安と子どもの問題を分ける

――社会の中で見たときに、「友達と遊ぶのが苦手そう」「すぐケンカをしてしまう」「細かい作業にイライラしている」といった子どもの性質に対して、「発達の問題があるのかも」と不安を感じる親御さんもいると思います。さわ先生:その不安の裏には、親の価値観も関係していると思うんです。たとえば、「友達とは仲良くすべき」「細かいこともきちんとできたほうがいい」といったものなどもそうです。親自身がこれまで何を大切にして生きてきたかという視点だけで子どもを見ていると、「発達に問題があるかも」と感じてしまうことがあります。

さわ先生:親が子どものことで不安になるのは自然なことです。ただ、どこまでが親の不安で、どこからが子どもの問題か一度線を引いてみてほしいのです。冷静に考えてみると、親が勝手に不安になっていただけで、子どもには何の問題もなかった、ということもよくあります。まずは、自分の価値観や不安を子どもに重ね合わせない、という点を前提として考えてみてほしいですね。

――なるほど。

さわ先生:そのうえで、発達ユニークな子の中には癇癪(かんしゃく)があったり、気持ちの切り替えが極端に苦手だったりする特徴がある子がいるのも事実です。ただし、そうした特徴があるからといって、当てはまる子全員が「神経発達症」と診断されるわけではありません。それでも、癇癪や気持ちの切り替えなどの点で、親にとって「育てにくさ」を感じることはあると思います。

子どものユニークさに気づくポイントは

――「育てにくさ」というのも親の感覚によるので、基準がわからないです。ポイントのようなものはあるのでしょうか。さわ先生:確かに感覚的な部分はありますが、「うちの子育てにくいな」と感じることや、兄弟がいる場合なら「上の子と比べて下の子はやけに育てにくいな」「全然夜寝ないな」といった違和感は、その子の発達ユニークさに気づくポイントになります。繰り返しになりますが、だからといってその子全員が診断されるわけではありません。しかし、親が感じる、こうした違和感は、発達のユニークさを知る手がかりになると思います。

――子どもの発達に不安を感じたときは、「なんとなく不安」という理由だけで精神科などの病院に行ってもいいのでしょうか。

さわ先生:問題ありません。先生に話した結果、「お母さん、心配しすぎですよ」と言われるかもしれませんし、「発達の特性があるのかもしれませんね」と言われるかもしれません。また、「こうしてみるといいんじゃないですか」とアドバイスをもらえることもあります。心配や不安を感じたら、病院に限らず、専門家や保健所、児童相談所などに相談してみるのがよいと思います。

「怠け」や「わがまま」で片付けないで

――診断の有無にかかわらず、子どもに発達の特性があった場合、親として持つべき視点はありますか。さわ先生:たとえば、宿題ができない・出せないといった発達の特性による困りごとが出たときに、単に「怠けだ」とか「わがままだ」と捉えて片付けようとしないことですね。「怠けてるでしょ」と言ってしまえば、そこで終わってしまい対策のしようもなくなります。「わがまま言うな!」と叱って治るならいいですけど、それで治らないから、子ども自身も困っているんですよね。

さわ先生:日常生活で困ったときは、「発達のユニークさゆえに、この子はみんなと同じようにできないのかもしれない」と捉えることが大切です。そのためには、子どもの発達にはユニークさがあり、一人ひとり違うという知識を大人が日頃から持っておくことが重要です。

努力や根性でなんとかするのではなく、いわゆる「普通」が普通にできないのが発達のユニークさです。子どもを変えようとせず、無理をさせすぎないことが、発達ユニークな子のサポートでは非常に大切です。そのうえで、医師や専門家、学校の先生に相談していくのがよいと思います。

「少し頑張ればできる課題」を設定する

――子どもの発達にユニークさがあった場合は、親としてどんなサポートができますか?さわ先生:ユニークさは一人ひとり違うので一概には言えませんが、「その子に適切な課題が与えられているか」という視点は常に持っておくべきです。人間は、少し頑張ればできることや簡単なことはやりやすいですが、その子にとって難しすぎる宿題や高すぎるハードルの課題では、どんなに頑張ってもできません。ですから、まったく宿題をやらないときに「なんでできないの!?」と思うのではなく、「この課題はこの子にとって適切なのかな?」という視点で見ることが重要です。

さわ先生:知的能力に問題がない子でも、IQが80の子もいれば120の子もいます。ですが、学校は基本的にみんな同じ宿題を与えるので、できない子が出ても当然です。そんなときは、病院の先生や学校の先生に相談し、IQや集中力の持続可能時間などの指標を参考に「少し頑張ればできる課題」を設定してもらう。たとえば、宿題を全部やるのは難しいなら半分に減らす、一緒にやってみる、といった工夫ができます。できることを少しずつ積み重ねることで、子どもは少しずつハードルを越えられるようになります。

「できないこと」よりも「できること」に注目

――少しずつハードルを越えていく、ですね。さわ先生:学校に通っていると、親御さんもつい周りと比べて「できないこと」ばかり気になってしまいます。実際にクリニックに来られた方で、最初は「うちの子の人生はお先真っ暗です」と、できないことばかり相談されるお母さまがいらっしゃいました。そこで、私から「お子さんができるようになったことも教えてください」とお願いし、できたことの話を聞いていきました。すると、少しずつ「できること」の話が増えていったんです。

――すごいですね。

さわ先生:このやりとりを2年ほどかけて続けました。

さわ先生:そうです。子どもを親の「普通」の枠に当てはめてしまうと、発達ユニークな子は「できないこと」ばかりになり、親自身もつらくなってしまいます。だから、子どもの発達がユニークだと感じたら、親は一度「普通という枠」を手放し、子どもを信じて見守ってあげてほしいと思います。

========

子どもの発達に不安を感じたとき、私たちはつい「できないこと」に注目してしまいます。しかし大切なのは、「できないこと」の背景にある、その子の発達のユニークさを理解すること。そして、その特性を「怠け」や「わがまま」と努力や根性論で捉えないことです。親の普通を子どもにあてはめない。診断の有無に関係なく子どもの目線でいることの大切さに気付きました。

【精神科医さわ】

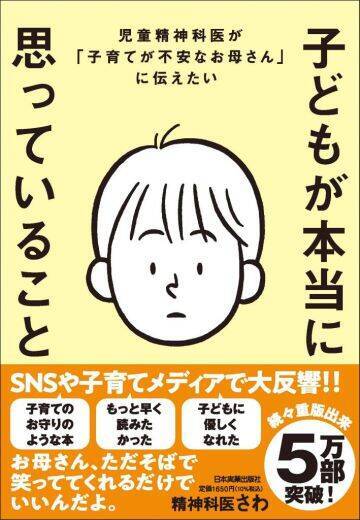

塩釜口こころクリニック(名古屋市)院長。児童精神科医。精神保健指定医、精神科専門医、公認心理師。発達ユニークな娘2人をシングルで育てる母でもあり、長女の不登校と発達障害の診断をきっかけに、「同じような悩みをもつ親子の支えになりたい」と2021年に開業。これまで延べ5万人以上の診療に携わる。著書にベストセラー『子どもが本当に思っていること』『「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)、監修に『こどもアウトプット図鑑』(サンクチュアリ出版)がある。

<取材・文/大夏えい>

【大夏えい】

ライター、編集者。大手教育会社に入社後、子ども向け教材・雑誌の編集に携わる。独立後は子ども向け雑誌から大人向けコンテンツまで、幅広く制作。

![美酵 ビファ クレンズドリング 栄養機能⾷品 30包約30日分 [ 発酵 と マグネシウム の力で 美容と健康をサポートし 満腹感 のある 置き換えダイエット ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FnYyHl-kL._SL500_.jpg)

![明治薬品 シボラナイト2 150粒(30日分) [シリアルナンバー付] [ ダイエットサプリ ブラックジンジャー ポリメトキシフラボン 腹部の脂肪を減らす ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8wqxGJVL._SL500_.jpg)

![hiritu(ヒリツ) バランスリペアシャンプー&ヘアトリートメント オーロラ [シリーズ最高峰のツヤ] きらめき髪 ツヤ髪 浮き毛パヤ毛抑制 ダメージ毛を集中補修 PPT系洗浄成分 アミノ酸系洗浄成分 毛髪補修成分 カシス&パチュリの香り 香水シャンプー](https://m.media-amazon.com/images/I/41FoHN-YVXL._SL500_.jpg)