携帯電話の所持について、「小・中学生に携帯電話を持たせない」という新潟県妙高市の提言が時代の変化とともに見直しが検討されている。新たな提言づくりを目指し、子どもたちを中心に意見が交わされた。

■保護者に聞いた“小中学生に携帯電話を持たせる理由”

「小中学生には携帯電話を持たせません」

これは2008年に妙高市が取りまとめた携帯電話の所持に関する提言だ。

しかし、スマートフォンの普及など時代の変化に合わせて妙高市では提言の見直しを進めてきた。

その一方で、様々なトラブルの原因ともなる携帯電話。

小・中学生の子どもを持つ親に携帯電話を持たせた理由を聞いてみると、「娘が習い事をしていて1人で行かなければいけないこととか、家で留守番することが多かったので心配で持たせた。お姉ちゃんが使っている流れを見て下の子も『自分も携帯が欲しい』となって買った」「メリットはGPSがあるので居場所確認ができるということ。デメリットはずっとスマホを触っているので困っている」などスマートフォンを持たせることで安心感が得られる一方、使い方に不安を感じるといった声が聞かれた。

■子どもが考える“スマホ所持”の利点と注意点

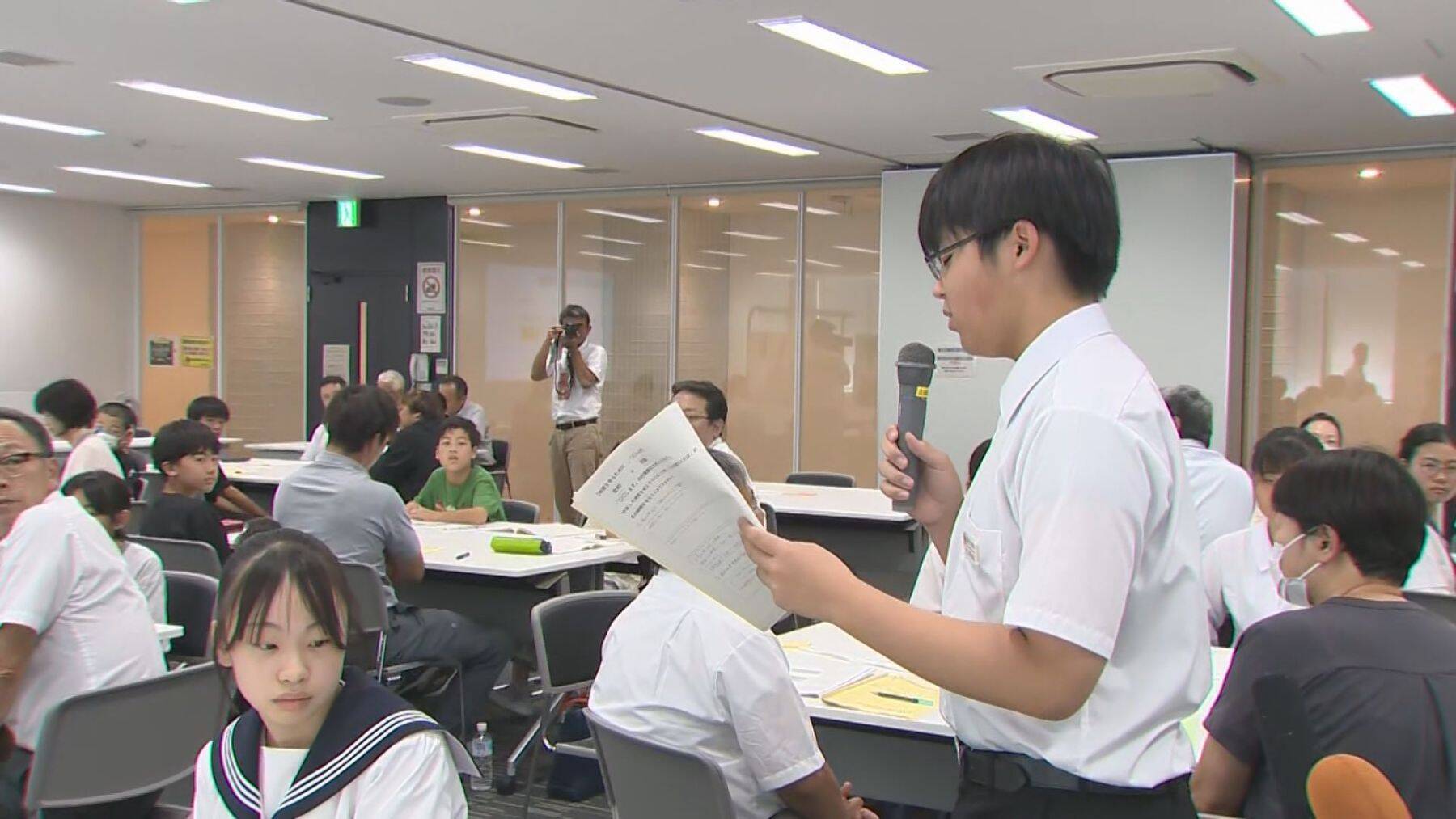

こうした中、妙高市で行われた3回目となるスマホ所持に関する提言の見直しに向けた検討会議。会議で子どもたちが話し合ったのは、スマホを所持する利点と気をつけるべきポイントについて。

便利な点としては「学校で漢字の練習をしているときに調べると漢字がすぐ出る」「趣味を広げられる。例えば音楽が好きだったら音楽を聴くなど、自由が手に入る点が良い」などの意見が上がる。

一方で、気をつけるべき点については「言葉選び」「伝え方」などが上がっていた。

■ルールを守るためにすべきことは?

この話し合いもとに「悪口を書かない」などのルールを守るためにすべきことについて各グループが発表していく。

「動画や画像を送信したい場合はうつっている相手に確認をとること、そしてSNSにあげる場合、個人を特定できる顔や名前、そして場所がうつっていないかを確認する」

「チャットGPTなどのAIにチェックしてもらい、それはいじりか悪口かというのを判断してもらうことが大事だと思った」

このほか、スマホの使用時間を守るために時間になったら親に声をかけてもらうといった意見も出された。

妙高市こども教育課の渡邉洋臣さんは「ルールをつくるにあたって、つくって終わりは避けたい。

妙高市は、こうした意見を参考にしながら、家庭で必要と判断した場合には携帯電話・スマートフォンの所持を認める新たな提言を12月の会議でとりまとめる予定だ。

(NST新潟総合テレビ)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)