【田園日記~農と人の物語~ Vol.9】果実の均一な美しさが秀逸「夢咲トマト」

栽培が始まったのは明治時代

淡路島は、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)による国生みの島と伝えられている。記紀神話で描かれる神の島は、平安時代まで肥沃な島の恵みを都の朝廷へと貢いだ「御食国(みつけくに)」だった。

今も水稲から畜産まで多様で豊かな農業地域であり、なかでも柔らかさと甘みが持ち味の「淡路島たまねぎ」は淡路島が誇るブランド特産品だ。

兵庫県のタマネギ生産量は、北海道、佐賀県と共に全国トップ3を占め、その多くが淡路島産。

この日本有数の産地でタマネギ栽培が始まったのは、明治時代だという。

「三原郡(現・南あわじ市)から洲本市や津名町(現・淡路市)へと栽培が拡大します。島の北部は花こう岩質、南部は砂岩質と、どちらも野菜栽培に適した土壌です。日照量が多く海からの風が吹く淡路は、タマネギ栽培に好条件でした」

産地の成り立ちについて話すのは、JA淡路日の出・統括経済センター営農振興課の課長・岩井良明さんだ。

大正時代、水田裏作での栽培指導が進み県内一の産地に。

昭和半ばには、量より質をめざす「兵庫県玉葱協会」を立ち上げて品質検査を徹底。

市場の信頼も厚く、平成二十二年には「淡路島たまねぎ」の地域団体商標を取得する。

JAでは品質にこだわり、品種を増やしての長期出荷や新ブランド発信に努めてきたと、岩井さん。

「極早生から晩生までさまざまな品種を栽培し、春から年末まで出荷。令和二年には、生産者がおいしいと口をそろえる早生種『七宝早生七号』を〝淡の春〟としてブランド展開しました。従来の品種よりも一割ほど高値ですが、市場での評価は上々で昨年、六百十七トンを出荷しました」

ゆらゆら揺れるタマネギ干しが風物詩

JA淡路日の出管内の洲本市五色町。島の西側に位置する同町は、瀬戸内の多島海に沈む美しい夕日で有名。この地で三代にわたってタマネギ栽培を手がけるのは、JA淡路日の出たまねぎ部会の部会長・川端一司さん(68)だ。

六月初旬の圃場は、中生種の収穫時期。川端さんと妻の純江さん(64)は、掘り起こした葉付きのタマネギを、まとめて縛り、束にしていく。

「これを昔ながらのタマネギ小屋につるし、八月ごろまで乾燥させる。海からの風で、甘みが増しておいしくなる。電気やガス、お金もかからん。

そう言って川端さんは、ニカッと笑う。

集出荷場の乾燥機に任せる生産者も多いが、川端家では収穫した一部を小屋を使って乾燥させる。

淡路島らしい〝生業景観〟を残したいという。

「つるすのは、手間がかかるけどな。風に揺れるタマネギは、淡路の風物やからね」

先人から受け継ぐ、循環型農業

栽培にも、淡路島独自の特徴があるという。

それは、タマネギと水稲の二毛作に、畜産を組み合わせた循環型農業だと、川端さん。

「秋から翌年の初夏にタマネギ栽培を、初夏から秋に稲作をする。水を張ると、連作障害が起きにくいんよ。島の畜産農家の堆肥に、稲わらを混ぜて土づくりをする。百年にわたって続く栽培法やね」

そんな先人の知恵を受け継ぎながら、定植や収穫、乾燥などは機械化を進め、効率的な栽培にも取り組んでいる。

「生産者は高齢化が進むいっぽうだから、省力化の工夫は必要。これからも高値で売れるよう『淡路島たまねぎ』を守って育てていきたいね」

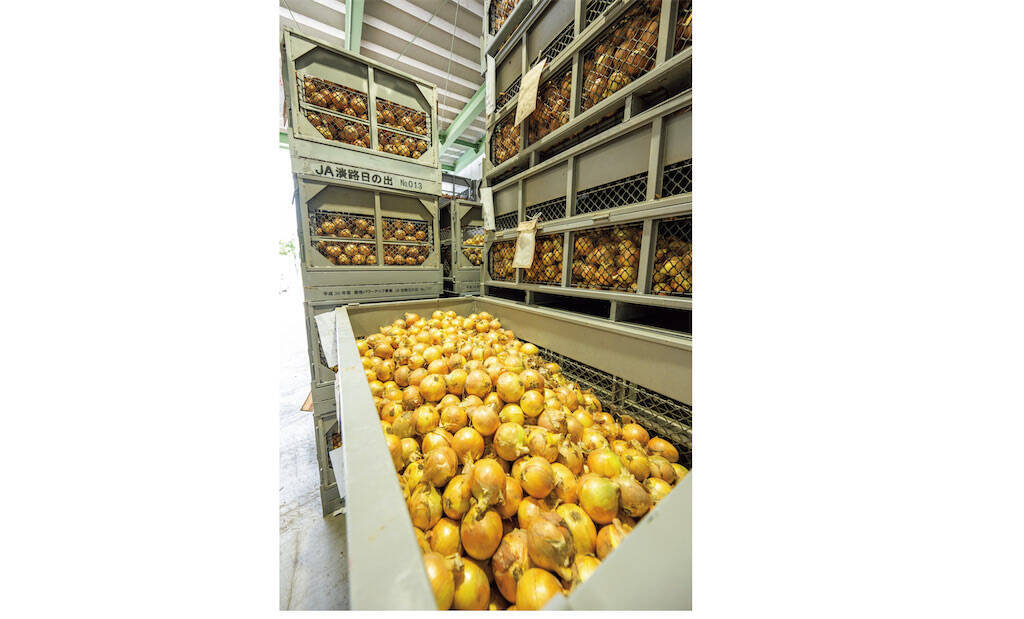

「淡路島たまねぎ」のブランド強化と拡大をめざし、JA淡路日の出は令和二年にタマネギの集出荷施設を竣工。

施設内には、コンテナ用乾燥機や根切り・葉切り機などの機器を設置。収穫作業の省力化ができると、生産者には大好評だ。そして、芯腐りなどの腐敗球の感知ができる光センサー選別も取り入れた。

これに加えて、以前からの手選別もすることで、市場や消費者のクレームがなくなったと、岩井さん。

「厳しいガイドラインでの集出荷なのですが、これらの設備によって、品質が安定しました。今後は、新たな期間限定の品種にもチャレンジしていきたいと思います」

選別を終えた淡路島たまねぎを手に取り「色も形もサイズもいいですよ」と、笑う岩井さん。

百年かけて築いてきたタマネギの一大産地・淡路島。

先の百年を見すえ、これからも生産者とJAが手を結んで〝黄金色の輝き〟を放ち続けていく。

※当記事は、JAグループの月刊誌『家の光』2024年9月号に掲載されたものです。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)