【リュウジの”緑のたぬき”超アレンジ】え、汁ナシ⁉油そばだって!?卵落として粉末スープと混ぜてみた!

リュウジさんが最上級評価した「やきそば弁当」をつけ麺スタイルで食べてみた♪

リュウジさんは、チャンネル登録者数が528万人超えの大人気料理研究家。

そんなリュウジさんがカップ焼きそばをランキング形式で評価する動画を公開し、「やきそば弁当」に最高評価のSランクをつけていたのです。

動画内では、「本当においしいの?」「北海道の人だけがおいしいって言っているんじゃないの?」と疑っていたリュウジさんですが、食べた瞬間に一変。「なんでこれが北海道限定なの!?」と驚きを見せ、特にスープについては「スープがあるのとないのでは全然違う」「中華スープとの相性が抜群にいい」と絶賛していました。

そこで紹介していたのが、スープに麺をつけて食べる"つけ麺スタイル"。それはぜひわたしも試してみるしかありません!

最初は全国展開だった「やきそば弁当」

「やきそば弁当」は東洋水産株式会社から発売されているカップ焼きそばで、現在は北海道限定の商品。北海道では「やき弁」という愛称で親しまれ、長年に渡り、多くの人に愛されています。北海道在住の筆者も、もちろん「やき弁」が大好きです。

そんな「やきそば弁当」ですが、実は1975年に本州から販売がスタートし、翌年1976年から北海道でも販売されるようになったのだそうです。

北海道の人々は甘めの味つけを好む傾向があるため、道内の工場ではソースの味を調整。これが好評を博し、北海道での売り上げが伸びた結果、現在の地域限定販売に繋がったのだとか。

また、「やきそば弁当」に付属している中華スープは、冬の寒い北海道でも売り上げを落とさないために始まったキャンペーンがきっかけ。このスープ付きが大ヒットし、現在では定番となっています。そんな長い歴史のある「やきそば弁当」ですが、筆者は"つけ麺スタイル"で食べたことが一度もありません!

数え切れないほど食べてきた「やき弁」。今回はその新しい楽しみ方にチャレンジします!

「やきそば弁当」をつけ麺スタイルで食べてみた♪

作り方はとっても簡単。中に入っているのは、かやく、ソース、スープの素、ふりかけ。

まずは、かやくを麺の上にのせて、お湯を注ぎます。

3分経ったら湯を捨てるのですが、ここがポイント!

スープはこの戻し湯(麺のお湯)から作るのがおすすめなんです♪

東洋水産の方も「風味が関係してくる」として、戻し湯を使うことを推奨しているんです!

もちろん沸かしたお湯でも作れますが、筆者の体感としても「戻り湯」と「沸かし湯」では味が全然違います。

戻し湯を使うと、麺やキャベツの旨味がスープに溶け出して、よりコクのある中華スープになるんです!

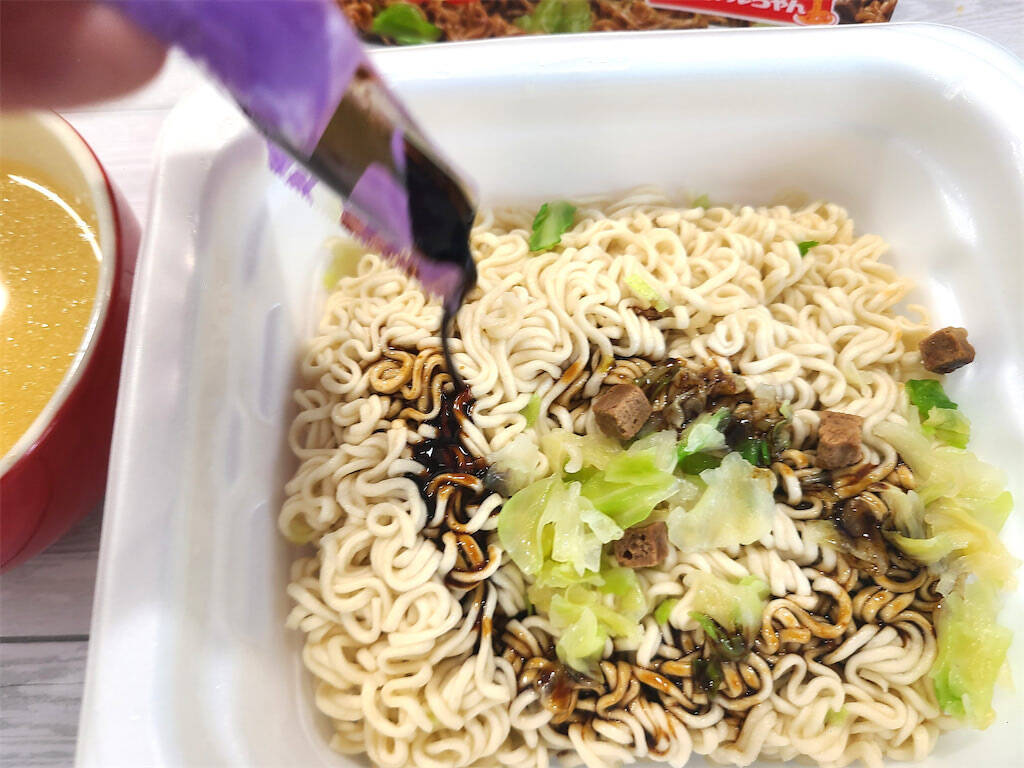

麺に付属のソースを絡め、ふりかけをかければ、やきそばの完成!

スープも戻し湯でしっかり溶かして用意しましょう。

それでは、つけ麺スタイルでいただきます!

スープと麺の一体感がすごい!つけ麺スタイルはアリ♡

はじめてのつけ麺スタイル。これが本当においしい!

やきそば弁当はもともと汁気がないので、箸ですくった麺が一気に口の中に入ってきて、ちょっと喉が詰まるような感覚になることも。それを中華スープが絶妙に補ってくれるのですが、"つけ麺スタイル"にすると、その相性の良さがさらに際立つんです!

スープと麺が口の中で混ざり合って、旨味が倍増。食べ進めながら「なんで今までこの食べ方をしてこなかったんだろう?」と不思議に思ったほど。

これはクセになります!

リュウジさんが「スープがあるのとないのでは全然違う」と言った理由がよくわかりました。普通のお湯で作ったスープも悪くはないのですが、戻し湯で作ったスープはやっぱりワンランク上ですね。

麺や野菜の旨味が溶け出した、コク深い中華スープが、つけ麺スタイルにぴったりハマります!

今回使ったのは定番の「ソース味」ですが、やきそば弁当には他にも「オホーツクほたてバター醤油味」「ねぎ塩味」「たらこ味バター風味」など、いろいろな種類が発売されています。

どの味が一番"つけ麺スタイル"に合うのか、食べ比べてみるのも楽しそう!

「やきそば弁当」を食べる機会があったら、ぜひ"つけ麺スタイル"を試してみてください♡

参考Web:

・北海道新聞

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/804630

・東洋水産

https://www.maruchan.co.jp/cupyakisoba/detail03.html

![日清食品 ラーメン山岡家 醤油ラーメン [濃厚豚骨スープの旨みが広がる] カップ麺 117g ×12個](https://m.media-amazon.com/images/I/51YlvYcaKyL._SL500_.jpg)