【豆腐で作ると超もっちもち♡】買うより安くて旨い♡「冷やしみたらし」作ろう!【甘じょっぱ沼に溺れる~】

今回のレシピ動画は、登録者数113万人を超える人気チャンネル「syun cooking」から。

23歳のsyunさんが趣味で作るお菓子を紹介していて、お菓子作り初心者でも「おうちカフェ」気分を味わえるレシピが満載です。

そんな動画の中で紹介していたのが「丸めないみたらし団子」。

名前からして気になるレシピですが、一体どうやって作るのでしょうか?

出来上がりがとても楽しみです♪

団子なのに丸めない!?飲めちゃうくらいなめらかな「丸めないみたらし団子」作ってみた!

【丸めないみたらし団子の材料】約500ml保存容器1個分です。

〈団子〉

白玉粉…50g

片栗粉…15g

水…300ml

〈たれ〉

薄口しょうゆ…30ml

砂糖…50g

片栗粉…15g

水…100ml

動画の中で「薄口しょうゆ」を勧めていたので、今回のしょうゆは「薄口」を準備しました。

砂糖は、自宅にある「三温糖」を使用しています。

それでは、さっそく調理開始です!

【丸めないみたらし団子の作り方】調理時間は約20~30分です。

1. 団子生地を作ります。

フライパンに白玉粉と片栗粉を入れて、よく混ぜ合わせたら水を加えてさらに混ぜます。

上の画像のように、少し粉っぽさが残っていてもOKです。

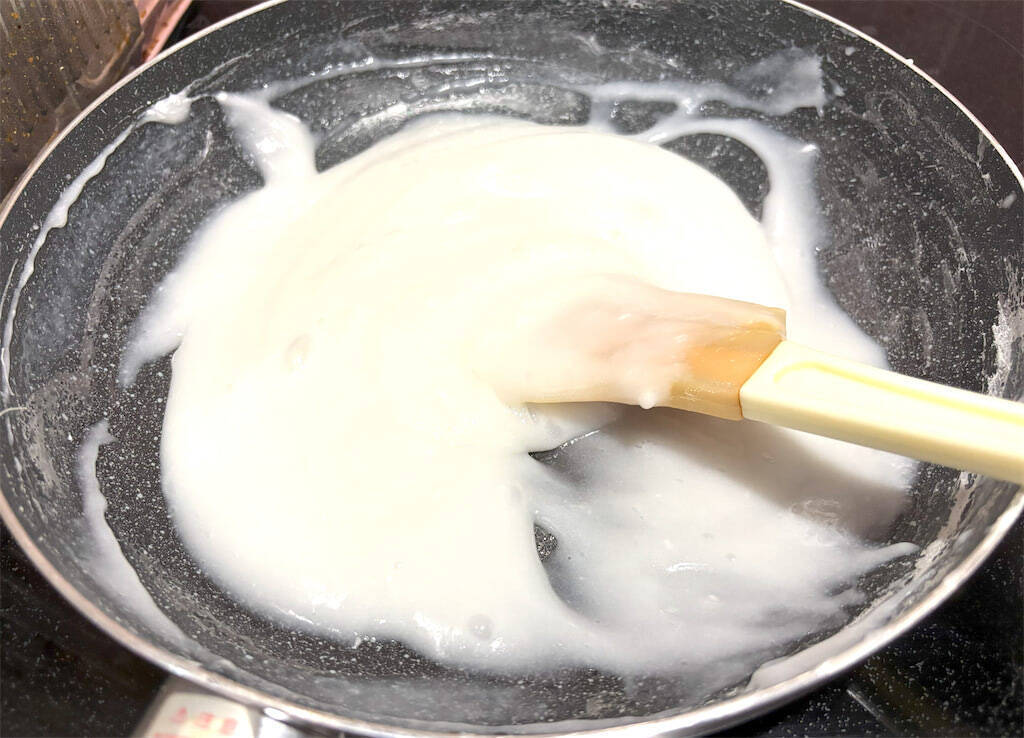

水と粉がよく混ざったら、弱火(IHクッキングヒーターだと140℃くらい)にかけて混ぜながら加熱していきます。

下の画像のように徐々に底から生地が固まってくるので、焦げないように常に混ぜながら加熱し続けます。

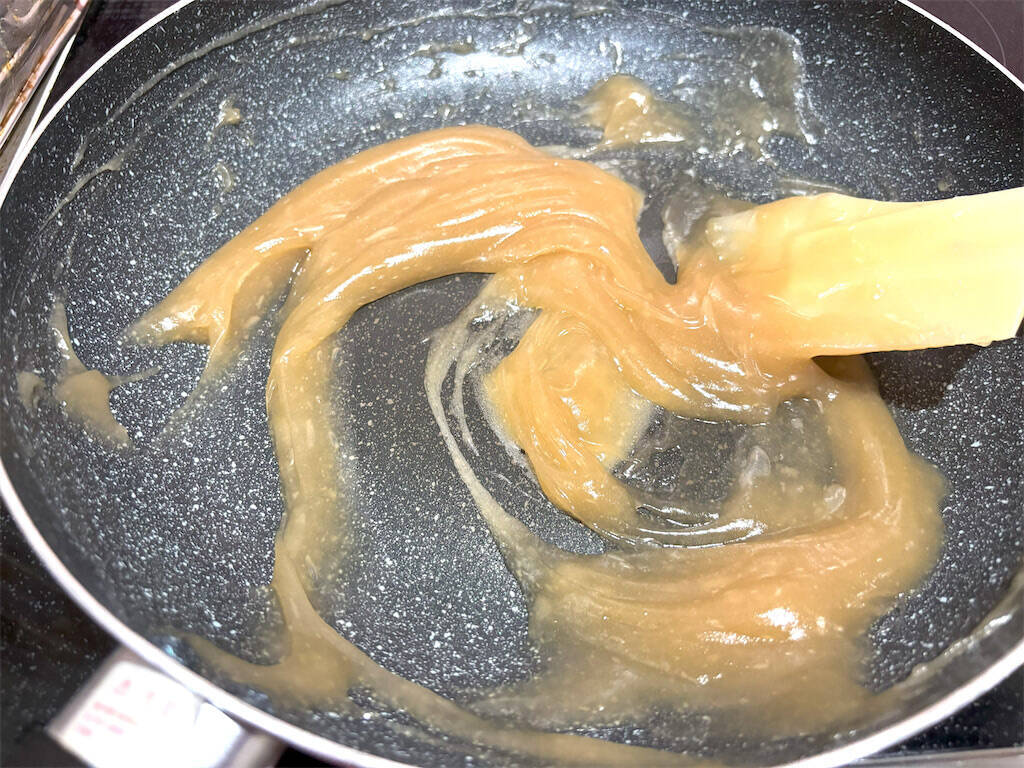

さらに加熱しながら混ぜると、下の画像くらいの透明感が出て、もったりした感じになります。

そうなったら団子は完成です。

完成した団子生地は、用意しておいた保存容器に移しておきます。

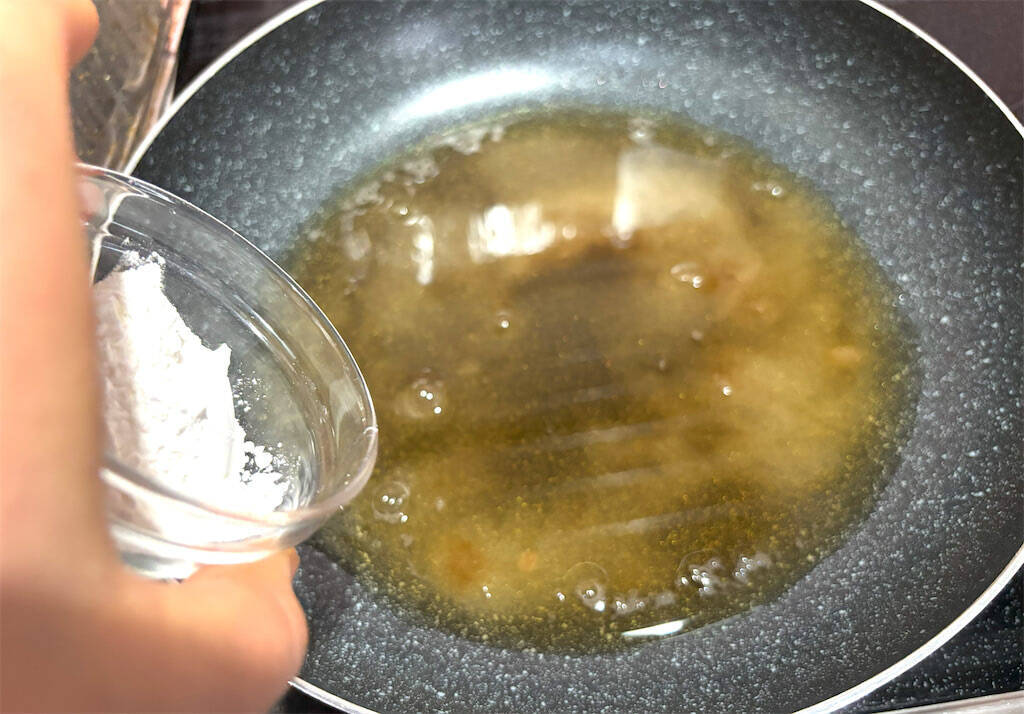

2. みたらしたれを作ります。

フライパンに、しょうゆ、砂糖、片栗粉、水を加えてよく混ぜます。

みたらしたれは、片栗粉などの粉類がしっかり溶けるまで混ぜてから、火にかけます。

弱火(IHクッキングヒーターだと140℃くらい)でゆっくりと煮詰めていきます。

とろみが出て、全体的に透明感が出るまで煮詰めたら、たれは完成です。

3. 団子とたれを合わせます。

1の団子の上から、2のたれをかけたら「丸めないみたらし団子」の完成です。

【電子レンジで作る丸めないみたらし団子の作り方】

動画では、電子レンジで作る方法も紹介されていたので、そちらの作り方にも挑戦してみました。

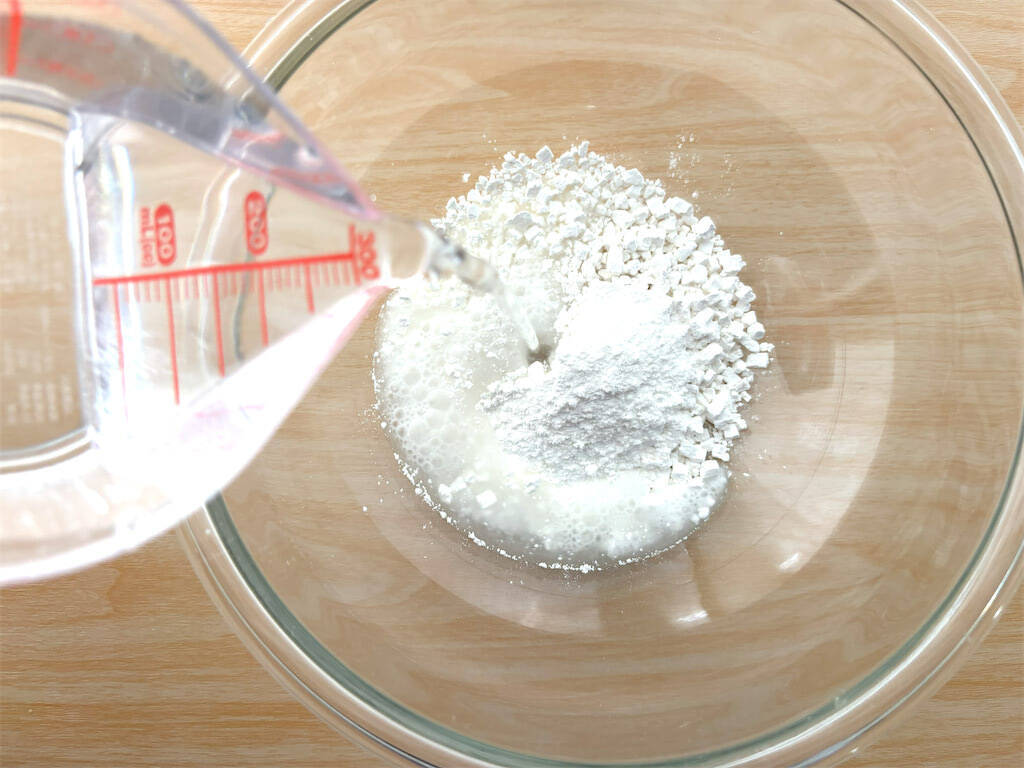

1. 団子生地を作ります。

耐熱ボウルに白玉粉、片栗粉を入れてよく混ぜ合わせ、そこへ水を入れてよく混ぜたら、ラップをして電子レンジ500Wで2分加熱します。

一度レンジから出して、ボウルの中身の底に固まった生地を潰すようによく混ぜたら、再度電子レンジ500Wで2分加熱します。

加熱が終わったら、下の画像のような状態になるので、そこから透明感が出るまでしっかり混ぜます。

完成した団子生地は、保存容器と同じくらいの容量のガラスの器に流し入れておきましょう。

2. たれを作ります。

耐熱ボウルにしょうゆ、砂糖、片栗粉、水を加えてよく混ぜてから、電子レンジ500W2分で加熱します。

一度レンジから出して、ボウルの中身を混ぜたら、再度電子レンジ500W2分で加熱します。

加熱し終わったら、透明感が出るまで素早く混ぜます。

しっかり混ぜると、下の画像のような状態になります。

完成したみたらしたれを1の団子にかけたら完成です。

混ぜるだけで完成!時短簡単な「丸めないみたらし団子」を食べてみた♪

完成した「丸めないみたらし団子」です!

まずは「電子レンジ」で作ったもの。スプーンですくうとよく伸びて、口に運ぶと――

あら!おいしい!

普通のみたらし団子よりもなめらかで、動画で言っていたように”飲める”ような食感です。

甘じょっぱいたれがしっかり絡み、口どけも抜群。つるんと軽くて、とてもおいしくいただけました。

続いて「フライパン」で作った”丸めないみたらし団子”。

こちらもスプーンですくうとよく伸び、レンジよりも伸びが強い印象。

味わいは少し甘みが強めで、同じみたらしでも違いが楽しめました。

調理の手軽さで比べると、電子レンジの方が混ぜる回数も少なくて簡単。

さらに、レンジで作ったたれの方が透明感がある仕上がりでした。

どちらも口当たりはなめらかで、冷やしていただけば涼やかなデザートに。

丸めないので面倒に感じることもありませんでしたよ。

手軽で満足感のある「丸めないみたらし団子」、ぜひ試してみてくださいね♪

![日清食品 ラーメン山岡家 醤油ラーメン [濃厚豚骨スープの旨みが広がる] カップ麺 117g ×12個](https://m.media-amazon.com/images/I/51YlvYcaKyL._SL500_.jpg)