モバイルペイメント部 Smart Code室 川口 潤 室長 ※部署、役職名は2021年3月当時

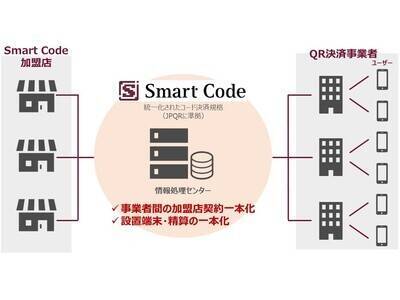

急伸するインバウンド消費の取り込みを目的としてSmart Codeの構想を開始も、コード決済の乱立を受け方針を転換。コード決済事業者、店舗の負担を軽減するプラットフォームを目指す。

モバイルペイメント部Smart Code室 川口室長(以降、川口氏)「Smart Codeについては、2016年頃より構想を練っていました。当時は、インバウンド需要を見据えた事業で、特にアジアで急激に浸透してきたコード決済による訪日外国人消費をいかに取り込むかを考えていました。しかし17年頃になると、国内で「○○PAY」といったコード決済サービスが各自異なった規格で登場し、急激に乱立状態になります。コード決済の種類が増えて消費者(ユーザー)の混乱を招いたり、店舗の負担が増加する懸念がありました。」

通常、店舗が新しいコード決済を導入する際は、各コード決済事業者と加盟店契約を締結し、システム開発を行い、各コード決済事業者と精算を行う、といった業務が発生する。そのため、各コード決済の規格がバラバラのままでは、個別のシステム開発が必要となり、取り扱うコード決済サービスが増えるのに比例して手間も増えていくのだ。

一方で、コード決済事業者も同様に、新たに店舗へ対応するごとに加盟店契約締結や精算という手間が発生する。また、コスト・労力をかけて加盟店を開拓しなければならない。

JCBは、こうした各社の負荷を軽減することが、コード決済サービスひいてはキャッシュレス決済普及における急務だとして事業方針を変更した。

また、2018年10月には、Smart Codeの決済処理センターとしてキャナルペイメントサービス社と資本業務提携を実施。国内の多くのコード決済事業者と接続している同社との戦略的提携により、Smart Code採用事業者の接続負荷を一層軽減することを狙った。

決済統一QR・バーコード規格「JPQR」は、Smart Codeを元にしていた。

「JPQR」は、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が策定したコード決済用の統一QRコード・バーコード規格だ。2019年8月より、賛同するコード決済事業者がJPQRに準拠している。各コード決済の規格がバラバラのままでは、個別のシステム開発や異なる処理が必要になってしまうため、統一のQR・バーコードの統一仕様を作り、JPQRに対応することで複数のコード決済サービスの取り扱いができるようにしたのだ。JCBは、コード決済市場全体の安全・安心を確保すべく、2018年に策定が進んでいたJPQR仕様の策定活動に参画。Smart Codeで作成中であった汎用的仕様部分を検討の幹をとし、国内外事業者各社調整・意見集約を行い、JPQRが策定されるに至ったという。

なお、コード決済には、「店舗提示型」と「利用者提示型」という2種類の決済方式がある。

ユーザーが店舗に提示してあるコードをスマートフォンのカメラ機能で読み取る決済方法を、店舗提示型(MPM:Merchant Presented Mode)という。コードを読み込んだ後、ユーザーが支払い金額を入力して決済を完了する。

この決済方式を導入する場合、店舗側はレジ周りにコードを設置するだけなので、端末購入などの導入コストを抑えることができる。一方、ユーザーのスマートフォン上に表示されたコードを店舗側がリーダーで読み取る方式を、利用者提示型(CPM:Consumer Presented Mode)という。コードの読み取りにより決済が完了する。コードを読み取るPOSとの連携が必要なため、導入コストはかかるが、商品の在庫管理がしやすいというメリットがあり、大手スーパーやコンビニチェーン店の多くはこの利用者掲示型を導入しており、国内の大多数は利用者提示型となっている。

2019年7月からメルペイがSmart Code対応開始。国内外計8社が対応へ。

2019年7月より、メルペイがSmart Codeへの対応を開始した。同時期にはatone、au PAY、EPOS Pay、pring、ゆうちょPay、LINE Payにタイのカシコン銀行が提供する K PLUSといったコード決済サービスが対応を表明し、対応するコード決済事業者は8社となった。

「サービス開始直前の時期は、コード決済事業者様と加盟店様との交渉の大詰めに加え、並行して自社内ではシステム接続開発やサービス設計対応と、数十名規模のプロジェクトメンバーがそれぞれの業務に奔走しました。そうして、サービスリリース日に無事に加盟店様でお取り扱いの確認が取れたことでようやく出発点に漕ぎつけられたと実感が沸いたものです。」(川口氏)

訪日時に、ユーザーがK PLUSでそのまま日本のSmart Code加盟店で決済できるという利便性の高さから、カシコン銀行のK PLUSもSmart Codeへ対応を決めたという。 また、Smart Codeは国際的な標準規格EMV®(注)を準用しているため、店舗は、海外のコード決済を導入する際に必要なシステム対応負荷を軽減することができる。コロナ終息後のインバウンド増を見据え、訪日客数の多い中国、韓国、台湾、タイなどを中心にSmart Codeへの対応に前向きな海外のコード決済事業者は多いようだ。

コード決済事業者の中には、メルペイ やLINE Pay のように独自に加盟店網を拡大しつつ、自社で開拓していない店舗についてはSmart Codeの加盟店ネットワークを活用する事業者もいれば、ANA Payのように原則Smart Codeの加盟店網を利用する事業者もいる。「全国チェーンの大手店舗から中小規模の地場の店舗までアプローチできるのが、国内最大級の加盟店ネットワークを構築するJCBならではの強み。」(川口氏)なのだ。

実際、「自社での加盟化が難しい大手店舗で自社のコード決済サービスが使えるようになり、サービス価値の向上に大きく貢献している。」といったコード決済事業者や、「複数のコード決済との契約・精算がJCBへ一本化ができ、業務効率化ができた」、「JCBとは既にクレジットカードや電子マネーで取引があり、何かあった際の対応も安心できる。」といった加盟店の声をもらっているという。

19のコード決済事業者がSmart Codeへ対応。今後3年以内に加盟店端末数50万台を目指す。

2018年に政府がキャッシュレス決済比率を2025年までに40%とする目標を発表し、以降は推進を後押しする取り組みが行われてきた。これらの取り組みから着実にキャッシュレス決済利用者は増えたと考えられる。また、コロナを契機とした生活様式の変化で、会計時の接触を減らせることなど感染防止にもなる利点があること、ECサイトでのショッピングやモバイルオーダーサービスの利用増加により、コード決済をはじめとした非接触決済が拡大している。

こうした環境下、Smart Codeは何を目指しているのだろうか。

「サービス開始から2年足らずで、対応するコード決済事業者は19社、Smart Code対応加盟店端末数も10万台を超えました。今後も、キャッシュレス決済に一番大事な『安全・安心なサービス』であり続けることを目指していきます。また、ご利用いただく皆様にとって利便性の高いプラットフォームとなれるよう、対応するコード決済事業者、店舗をどんどん増やしていきたいです。

注)EMVは米国およびその他の国における登録商標です。EMVの商標は、EMVCoが所有しています。

Smart Codeについてはこちら https://www.smart-code.jp/about/