自治体の事務負担軽減を実現し、日常の買い物から幅広く利用できるJCBギフトカード額面金額7,000円分を5,000円で販売しました。

これまで地域振興券が抱えてきた課題をどのように解消し、どんな成果と学びがあったのか、米子市の経済部 商工課の山口さんとJCB商品サービス推進部の坂本さんと吉田さんに導入の背景から運用の工夫、今後の展望までを伺いました。

【JCBギフトカードとは】

全国100万店以上で利用可能 JCBギフトカードの強み

――JCBギフトカードとは、どのようなものなのか紹介してください。吉田さん「JCBギフトカードの一番の特長は、全国100万店以上のお店でご利用いただける点です。クレジットカード系ギフトカード市場では推定で約7割のシェアを占めており、大手スーパーやドラッグストアなど、市民の皆さまが日常的に利用する店舗で幅広くお使いいただけます。そのため、現金に近い感覚でご利用いただける商品だと考えております。」

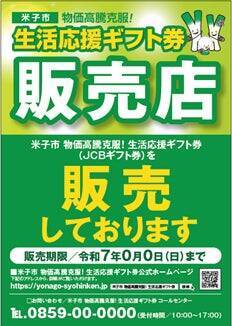

【米子市の『物価高騰克服!生活応援ギフト券事業』とは】

額面金額7,000円分を5,000円で提供 米子市が挑んだプレミアム付商品券施策

――今回の生活応援ギフト券事業の概要を教えていただけますか?山口さん「今回の事業は、国が物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金として昨年末に各自治体へ交付した交付金を活用したものです。各自治体が市民の皆さまに向けたさまざまな支援策を実施している中の1つとして、米子市はJCBギフトカードを活用した事業を採用しました。

具体的には、額面金額7,000円分のギフトカードを5,000円で抽選販売し、市民の皆さまに40%分のプレミアムを付ける形で提供しました。市内に販売店を4カ所設け、『生活応援ギフト券』として百貨店やスーパーなどで販売しました。当選された方には、そこでお渡しする形です。」

――地域振興券の発行はこれまでにも実施されてきたと思いますが、これまでの課題や悩みはどのようなものでしたか?

山口さん「特にコロナ禍の時期には、多くの自治体が独自にオリジナルの商品券や地域振興券を発行し、市民の皆さまにプレミアムを付けて販売していました。

ただ、こうした独自の券は、券そのものの作成や、利用可能店舗への参加依頼といった店舗開拓、さらには取扱店舗からの換金業務など、多くの事務作業とコストが発生します。これらの業務負担が非常に大きかったことが課題でした。」

【なぜ“生活応援ギフト券“としてJCBギフトカードを採用したのか】

JCBギフトカードの高い知名度と利用可能店舗数が自治体、市民双方のメリットに。

――今回、地域振興券ではなくJCBギフトカードを採用された理由・背景を教えてください。山口さん「今回の事業は物価高騰対策として、できる限り市民の皆さまの方にとって使いやすい手段を選びたいと考えました。その中で、先ほど吉田さんもおっしゃったように、JCBギフトカードは広く知られた商品であり、市内で利用できる店舗数もおそらくもっとも多いと考えられます。

そのため、市民の皆さまから『これは何?』といった戸惑いが生じる心配もなく、安心して利用していただけるだろうという点が決め手となりました。

――JCBギフトカードを採用することで、運用面でどのようなメリットを感じられましたか?

山口さん「まず、既存の商品券の中でも市民の皆さまからの認知度が非常に高いJCBギフトカードを採用したことで、『どうやって使うのか』といった利用方法に関する問い合わせがほとんどありませんでした。これは大きなメリットです。

また、券の作成業務が不要になり、事務負担も大幅に軽減されました。」

――採用にあたり、懸念していた点や事前に検討したリスクなどがあれば教えてください。

山口さん「当初想定していたのは、JCBギフトカードが現金に近いため、悪意ある買い占めが起こり得るリスクです。次に、市外でも使えるため地域経済活性化策としては最適でない点もありました。さらに、使用期限がないため目的に沿わず長期間未使用になる可能性も懸念していました。」

――こうしたリスクがあると分かったうえで、最終的に導入を決めたポイントはどのような点だったのでしょうか。

山口さん「今回は、これまでのコロナ禍での事業者支援とは異なり、物価高騰対策として市民目線で利用しやすい方法を重視しました。その中で、知名度が高く、市内で利用できる店舗数がもっとも多いJCBギフトカードは他に代えがたい魅力でした。

また、高齢者などデジタルを使いづらい層への配慮から紙のギフトカードを選びました。安心感や運用面でのメリットも大きく、総合的にデメリットを上回ると判断し、導入を決定しました。」

【JCBギフトカード導入の結果・反響】

想定を上回る応募と反響。市民・店舗の声から見えた効果と課題。

――実際の申込状況や市民の反応について、どのような印象をお持ちですか?山口さん「当初は約1万5,000人の当選を見込んでいましたが、応募が約3万人となり倍率がほぼ2倍の申込がありました。

ギフトカードは1セット:額面金額7,000円分を計6万セット販売し、抽選申込は1人4セット(額面金額2万8,000円分)まで可能で、ほぼ全員が上限まで申込されていました。

また、『生活応援ギフト券』として告知しつつ実際はJCBギフトカードと明記していたため、『どこで使えるのか』といった問い合わせはほぼなく、運用面では大きな助けとなりました。」

――利用された方や地元店舗からは、どのような声や反応がありましたか?

吉田さん「ネット記事などの反応で多かったのは、オリジナル地域振興券で発生する券作成コストや加盟店との精算コスト、販売準備の時間が不要になる点を評価する声です。

また、JCBギフトカードは既に加盟店契約があり、精算面での手間が省ける分、事務費用の削減ができて良いという意見もありました。」

山口さん「市へのJCBギフトカードに関する問い合わせはほとんどなく、『ああ、JCBギフトカードね』と自己完結される方が多かったです。店舗側にとっても、オリジナル商品券のような新たな換金作業が不要で、既存の運用フローで対応できるのは大きなメリットでした。

一方で、事業者からは『換金手数料がかかる』という懸念もあり、特にキャンペーン期間中はJCBギフトカード利用が増えて現金利用が減る分、手数料負担が増えるという声もありました。ただ、参加しなければ集客機会を失うため、結果的に多くの店舗で利用可能でした。市民の皆さまにとっては、ほぼ現金と変わらない利便性を感じていただけたと思います。」

スピード重視と地域利用促進 JCBが取り組んだ2つの工夫

――JCBとして、今回の事業において特に重視した点や工夫された点があれば教えてください。吉田さん「大きく2点あります。1つめは、山口様から『物価高騰の影響を受ける市民の皆さまにできるだけ早く届けたい』という強いご要望をいただいたため、スケジュールと予算に可能な限り応え、できる限り早く販売開始できるよう、納期短縮を最優先しました。

2つめは、できるだけ米子市内で利用していただけるよう配慮した点です。JCB側で市内の加盟店リストを作成し米子市様へご提供、市民の皆さまに案内できる形にするため、加盟店様への掲載許可取得を米子市様にご対応いただきました。

このリストを迅速に提供できるよう努めたことも大きなポイントです。」

坂本さん「実際の事業ホームページでは、掲載許可を取ったお店を『米子市で使えるお店』として一覧を掲載されていました。市民の皆さまにとっても利用可能店舗が一目で分かり、とてもわかりやすかったと思います。」

【今後の展望・横展開に向けて】

――地方自治体との連携によるギフトカード活用について、JCBが果たしたい役割・意義はどういったものでしょうか?吉田さん「知名度、国内最大規模の発行額・加盟店数を持つJCBギフトカードの強みを活かすことで、プレミアム商品券事業だけでなく給付事業でも幅広くご活用いただけると考えております。自治体様は住民台帳を保有されておりますので、それらを活用することで送付先調査不要でスピード感をもって給付事業が行えます。

また、市民の皆さまにより便利にお使いいただけるよう、今後も利用可能店舗の拡大に取り組んでまいります。」

坂本さん「今回の事業は当社の強みと米子市様のご意向がうまく合致した好事例でした。全国に広がる加盟店ネットワークを活用すれば、他の自治体でも同様の取り組みが可能です。こうした形で各地域に貢献できる可能性を強く感じています。」

全国展開も可能な仕組みとノウハウを確立

――今回の米子市での事例から得た知見やノウハウで、他自治体でも応用できるポイントは何でしょうか?坂本さん「プレミアム商品券事業は、ほぼ全国どの自治体でも迅速に実施できると考えています。エリアを問わずご相談いただければ、同様の施策をご提案・展開が可能です。

また、今回はスケジュールを優先したため実施いたしませんでしたが、『オウンネーム』と呼ばれる券面印刷のカスタマイズ機能もあります。これはJCBギフトカードの券面に自治体名などを印刷するもので、市民の皆さまが地域内で利用しやすくなる効果が期待できます。実際には県外でも利用可能ですが、地域密着型の印象づけとして有効なため、今後はこうした提案も積極的に行っていきたいと考えています。」

【オウンネームイメージ】

自治体・市民・事業者が「やって良かった」と思える仕組みへ

――米子市として、今後もJCBギフトカードの活用を検討したい分野や場面があれば教えてください。山口さん「今回の事業を通じて、JCBギフトカードの圧倒的な知名度と加盟店舗数の多さを改めて実感しました。紙媒体の中ではJCBギフトカードの優位性は高いと考えていますので、今後も活用の可能性はあると思います。」

――今後、他の自治体が同様の施策を検討する際、参考にしてほしいポイントやアドバイスはありますか?

山口さん「今回はJCBさんに非常に迅速に対応いただき、事業を開始できました。発注から納品までのスピード感は素晴らしかったです。JCBギフトカードのさらなる活用という観点では、使用期限や利用エリア制限を設けることで、地域内での利用促進にもつながると思います。」

吉田さん「利用エリア制限は制度上すぐには難しいですが、現制度でも大まかな利用エリアの把握はできますので、半年後や1年後を目安に利用データを抽出、ご提供したデータを基に、市内利用率の検証にご活用いただければと思います。

過去の自治体給付事例では市内利用率が非常に高く、支援目的で配布した場合は消費も早い傾向があります。

また今後、より地域内での利用促進に貢献できるようにJCBギフトカード利用可能店舗ステッカーのご提供などにご協力できればと考えています。」

――JCBとしては、今後この取り組みをどのように全国へ展開・提案していきたいと考えていますか?

吉田さん「地域振興券に代わりJCBギフトカードを活用いただいたのは、今回が全国初の事例です。『JCBギフトカードがプレミアム商品券として使える』ことを知らない自治体の方にも認知を広げたいと考えています。

また、JCBのネットワークを活かし、販売場所の確保にお困りの自治体には販売拠点をご紹介するなど、“オールJCB”で支援できる体制を整え、プレミアム商品券の新たな選択肢としての存在感を高めていきたいです。」

坂本さん「昨今は商品券のデジタル化が進み、自治体の地域振興券施策や地域マネーも電子化が進んできた認識です。

一方、昨年度実施された東京都の物価高騰対策事業においては、紙ギフト・プラスチックギフト・大手電子マネー、地域マネーなど30種類程度の選択肢の中から、JCBギフトカードが4割近く選ばれた実績もあります。

現金に近い感覚で使える分かり易さ、安心感などが主な要因かと思いますが、今後は自治体様のお考えやご要望など踏まえ、電子型地域マネーとの融合・共存など新たな組手も検討していきたいと思っています。

また、弊社お取引先様には各地の自治体とつながりのある企業も多く、旅行代理店など地域密着のネットワークを持つ企業もあります。こうしたパートナー経由で今回の事例を紹介すれば、他の自治体にも興味を持っていただけるはずです。今回の知見を活かし、関係各所から情報を広げてもらえるよう働きかけていきたいと思います。

――最後に、本取り組みを通じて伝えたいメッセージをお願いします。

山口さん「今回、米子市として初めてJCBギフトカードを活用したプレミアム商品券事業に取り組みました。実際にやってみて、良い面もあれば課題も残る結果となりましたが、市民の皆さまに喜んでいただける側面は非常に多かったと感じています。

吉田さん「山口様がおっしゃる通り、今回の取り組みでは成果と改善点が明確になりました。JCBとしても、市民の皆さまや自治体の声を参考にしながら、より良い形にアップデートしていきます。今後も自治体・関係者・市民の皆さまに『やって良かった』と思っていただける施策を一緒に作っていきたいです。」

坂本さん「今回いただいたご意見から、紙媒体特有の制約や加盟店運用の課題を改めて実感しました。今後は仕組みや運用方法を工夫し、より使いやすい形に進化させていきます。また、加盟店の裾野を広げ、地域の皆さまにとって価値ある仕組みを提供できるよう努めてまいります。」

※インタビューは2025年8月に実施。情報はインタビュー当時のもの。

JCB to(ジェーシービート)

「JCB to」では、おトクで便利な情報から、実は知られていないJCBの一面、プロジェクトにかけた社員の熱い想いなど、様々な発信をしています。

https://pr.global.jcb/