クリエイター・インサイド『僕らは戦争を知らない』/澤田未来

Gakkenが生み出す、数々の個性的で魅力的な商品・サービス。その背景にあるのはクリエイターたちの情熱です。(株)Gakken公式ブログでは、ヒットメーカーたちのモノづくりに挑む姿を「クリエイター・インサイド」として紹介しています。

今回は、2025年7月の発売前に緊急重版となった書籍『僕らは戦争を知らない 世界中の不条理をなくすためにキミができること ハンディ版』を企画・編集した澤田未来です。

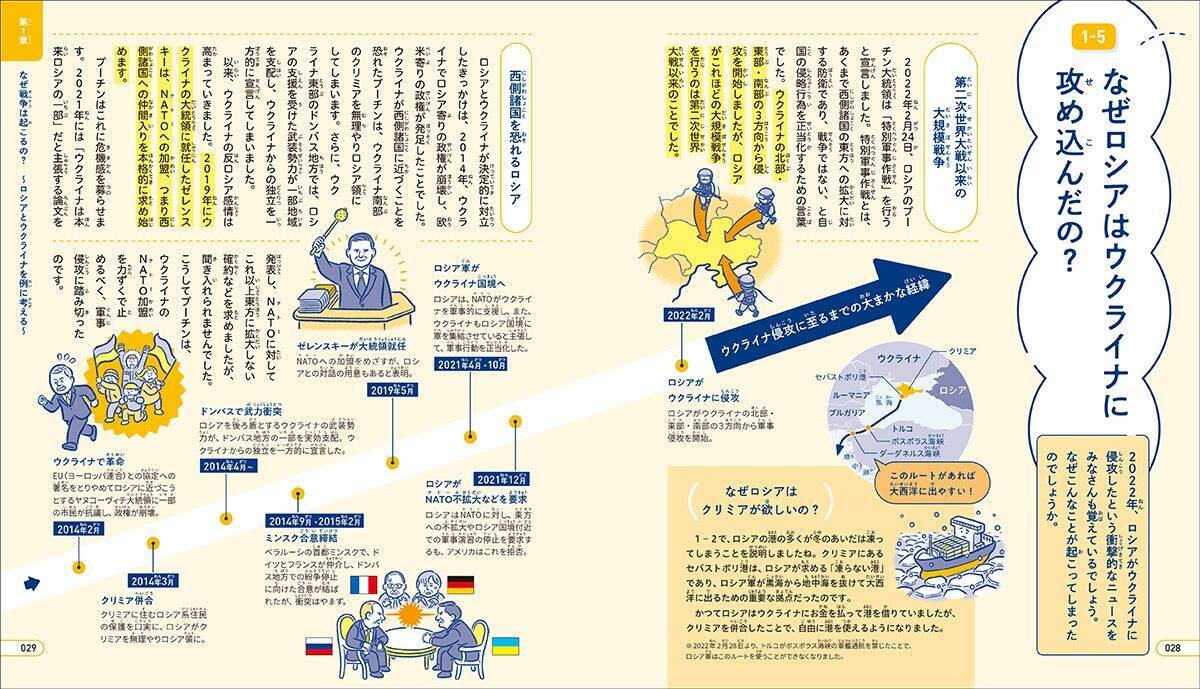

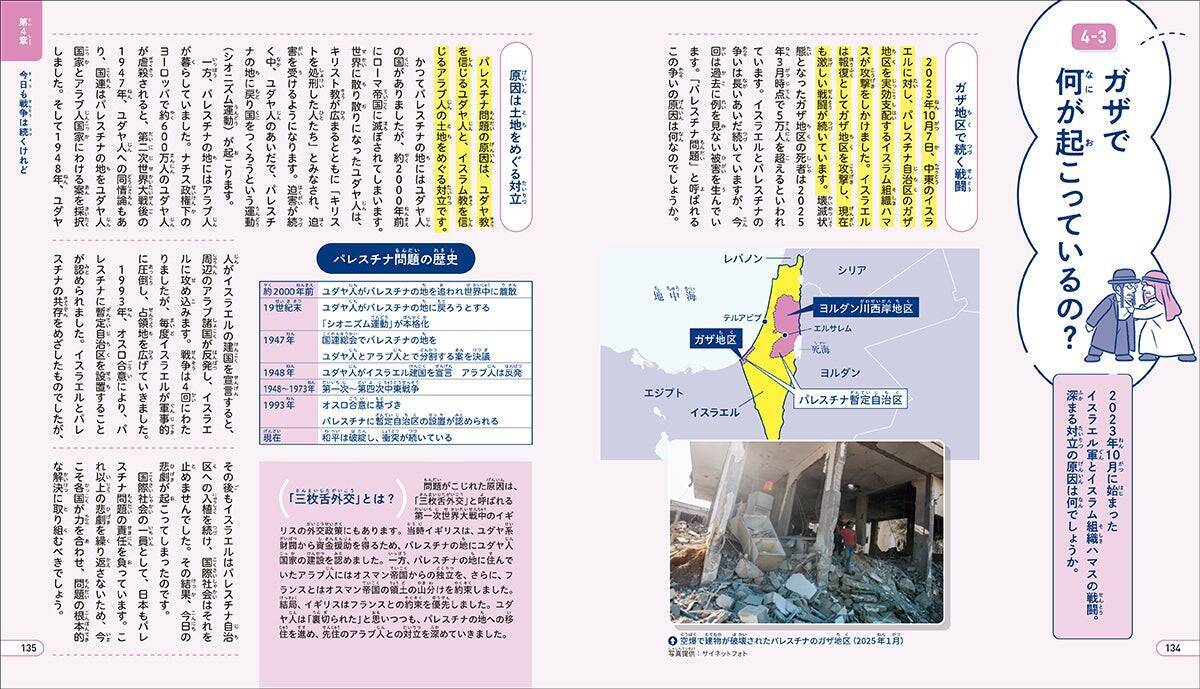

第二次世界大戦の終戦から80年を迎える2025年。日本では戦争体験者の高齢化により記憶の風化が進む一方で、世界では、ロシアによるウクライナ侵攻や、パレスチナのガザ地区での戦闘などの激しい戦争が続き、多くの命が失われている。

そんな今だからこそ、日本の若い世代が平和を考えるきっかけになれば、とつくられた一冊が『僕らは戦争を知らない』である。元々、2024年1月に学校図書館向けに刊行されたが、学校教員や図書館司書から大きな反響があり、2025年7月、一般の書店でもハンディ版として発売されることになった。ハンディ版に寄せられる期待は大きく、発売前に重版も決定したほどだ。

今回は、「自分も戦争を知らない世代だからこそ、戦争に向き合いたかった」と語る澤田に、制作の経緯や思いを聞いてみた。

◆戦争の報道に慣れてしまうことへの怖さが出発点だった

澤田が初めて社内でこの本の企画を提案したのは、2023年2月。ロシアによるウクライナ侵攻から1年が経ち、連日のようにテレビや新聞で戦地の状況が報じられる一方で、人々の関心は徐々に薄れつつあるように思えた。「2022年2月24日、ロシアがウクライナに三方向から侵攻したという速報を見て、本当に大きな衝撃を受けました。だけど、1年も経つと、『また爆撃があった』というニュースにも当初ほどは驚かなくなってきて……。それって、すごく怖いことだと思ったんです」

目を背けていたわけではない。でも、関心をもち続けるのは難しい——そんな現実に直面したとき、戦争を知らない世代としての自分の立ち位置を意識した。

「ウクライナをめぐる報道を見て、私の祖父母のように日本で戦争を体験した世代が感じるリアリティと、私のように戦争を体験していない世代が感じるリアリティは、大きく違うのだろうと思いました。戦争を知らない私たちは、ウクライナで起こっていることを、どこか遠い国の出来事だと思ってしまう。そのことに危機感を覚えたんです」

書籍のタイトル『僕らは戦争を知らない』の「僕ら」には、自分自身も含まれていると語る。本書には、澤田と同じように「戦争を知らない」世代に向けて、戦争を現実のものとして考えてほしいという思いが込められているのだ。

◆「遠い国の話」ではないと伝えるために、教室にいる「当事者」を描く

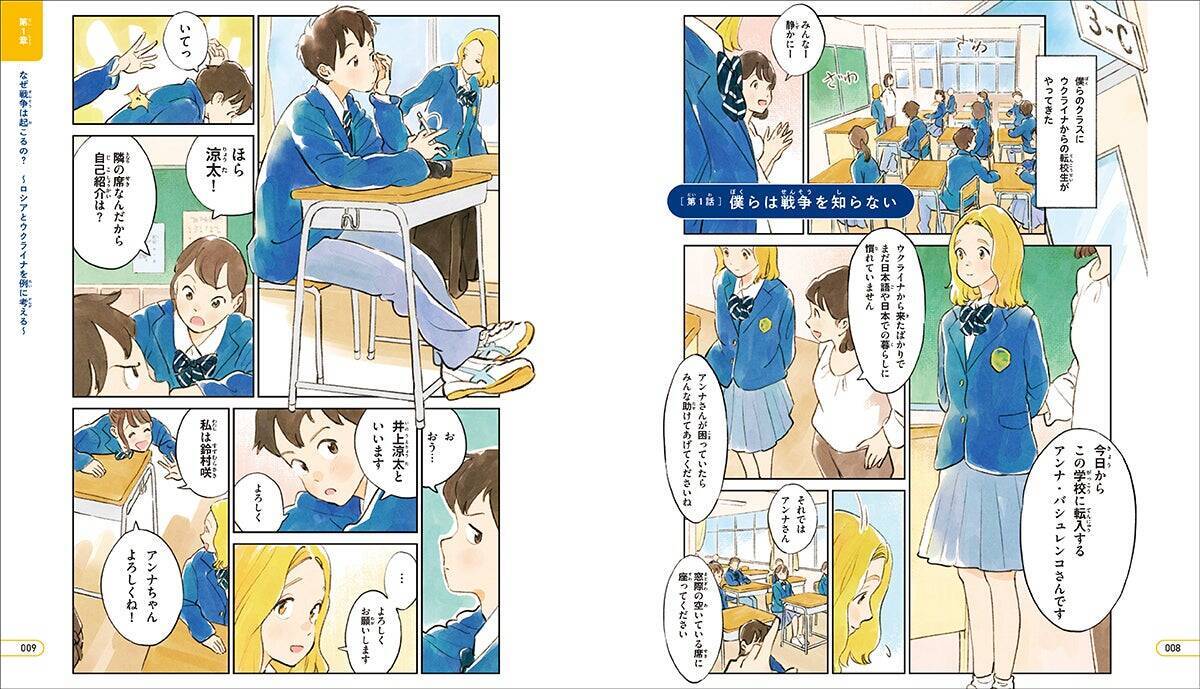

どうしたら、日本の若い世代に、ウクライナで起こっていることに関心をもってもらえるのか。悩んだ澤田は、ウクライナ避難民やその関係者に取材を行い、日本の中学生とウクライナからの転校生の交流を描いたマンガを、各章の導入として入れた。

「法務省のデータによると、2023年4月時点で、日本には18歳未満のウクライナ避難民の入国者が約450人いました。子どもたちの多くは一般的な日本の公立の学校に転入し、日本語を勉強しながら、慣れない土地で懸命に暮らしています。書籍の導入マンガでは、当初、ウクライナの戦地を舞台にすることも考えていました。しかし、日本のごく普通の中学校を舞台にして、日本の中学生が、ウクライナからの転校生との交流を通じて戦争のリアリティを知る、という物語にしたほうが、読者は戦争を身近に感じるのではないかと思いました」

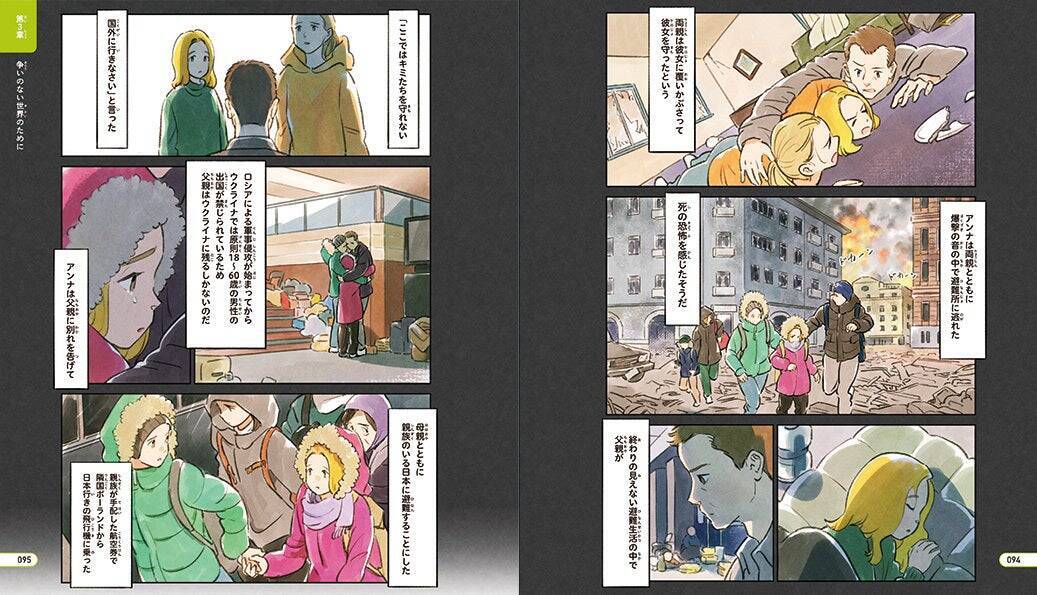

マンガは、取材や調査をもとに澤田自ら原作を手がけた。主人公、アンナ・バシュレンコは、日本の中学校に通うウクライナ避難民の少女だ。制作当時、実際に愛知県に避難していた少女をモデルにしている。作中では、ウクライナを出国するまでの激動の避難生活や、祖国に残してきた父親と会えない寂しさ、日本の社会で暮らすことの難しさが、彼女の視点を通して描かれ、強いリアリティをもたらしている。

中学生の読者からは、「戦争を『遠い国の話』ではなく、身近なものだと感じることができた」などという感想が寄せられた。中には、マンガを読んで涙を流した読者もいたという。

◆「戦争が終わっても戦争の苦しみは終わらない」生の声だからこそ伝えられる戦争の重み

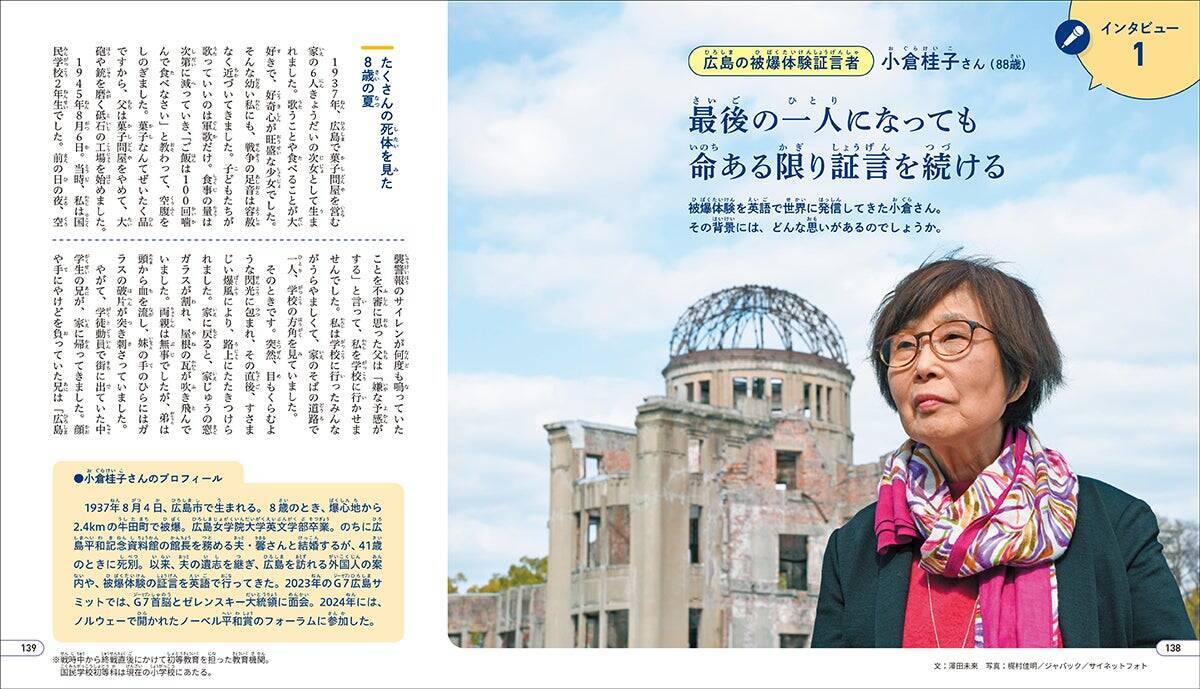

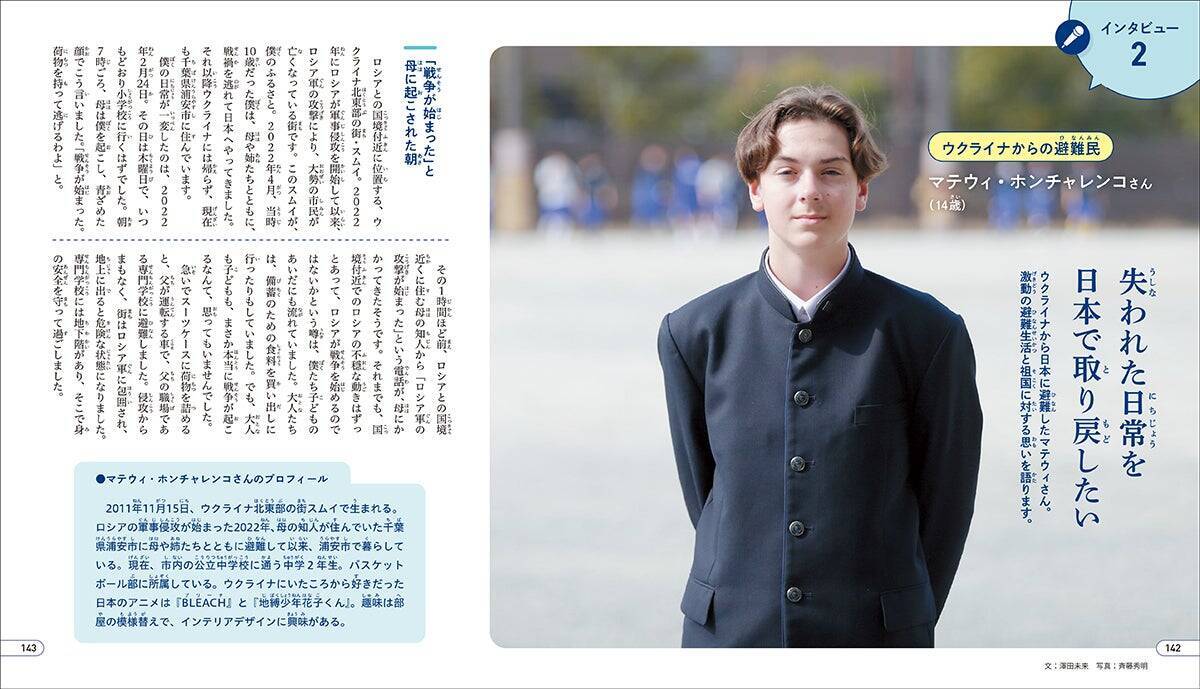

市販化にあたって新たに加えられたのが、巻末のインタビューページ。自身の被爆体験を40年以上にわたって英語で証言してきた広島県在住の小倉桂子さん(88歳)と、2022年4月にウクライナから日本に避難し、現在千葉県の公立中学校に通うマテウィ・ホンチャレンコさん(14歳)に話を聞いた。それぞれの証言には、マンガでは描ききれない重みがある。「かつて戦争を体験した世代と、今まさに戦争を体験している世代による『生の声』で、本書を締めくくりたいと思い、このような構成にしました」

8歳のころに被爆した小倉さんは、当時の壮絶な状況を振り返り、「親の遺体を自分で焼かなければいけない子どもがいた」と、涙ながらに語ってくれたという。「被爆体験というと、1945年8月6日の出来事を質問されることが多い。しかし、被爆者が感じた心や体の痛みは、その日限りではない。戦争の苦しみは戦争が終わっても続くものだということを、わかってほしい」。小倉さんのこの言葉が、澤田の心に残っている。

一方、ホンチャレンコさんは「祖国に残してきた父親やふるさとが恋しい」と言いつつも、「ウクライナにはもう帰れる場所がない」と、複雑な思いを口にした。ロシアとの国境に近い故郷スムイでは、今でもロシア軍による激しい攻撃が続いており、ホンチャレンコさんが通っていた小学校の校舎は破壊されたという。地元の友人はみな国外に避難し、散り散りになってしまったそうだ。

「お二人のお話を聞いて、戦争は人々の心と暮らしに影を落とし続けると、改めて感じました」

このような戦争体験者の生の声を通じて、戦争を知らない読者も、リアリティをもって戦争の重みを受け止めることができるのではないだろうか。

◆「国」ではなく、「人」に目を向けてほしい

本書がこだわったのは、戦争は違法行為であると明言したうえで、読者に「憎むべき対象」を誤解させないことだ。ロシアによるウクライナ侵攻は国連憲章に反しており、ロシア軍がウクライナで行った民間人の虐殺や子どもの連れ去りなどの非人道的な行為は決して許されるものではないと、本書ではたびたび触れている。また、かつて日本が行ったアジア侵略も、大勢の人の命を奪った罪深い行為であり、日本は加害国としての責任に向き合い続けるべきであるとも述べている。

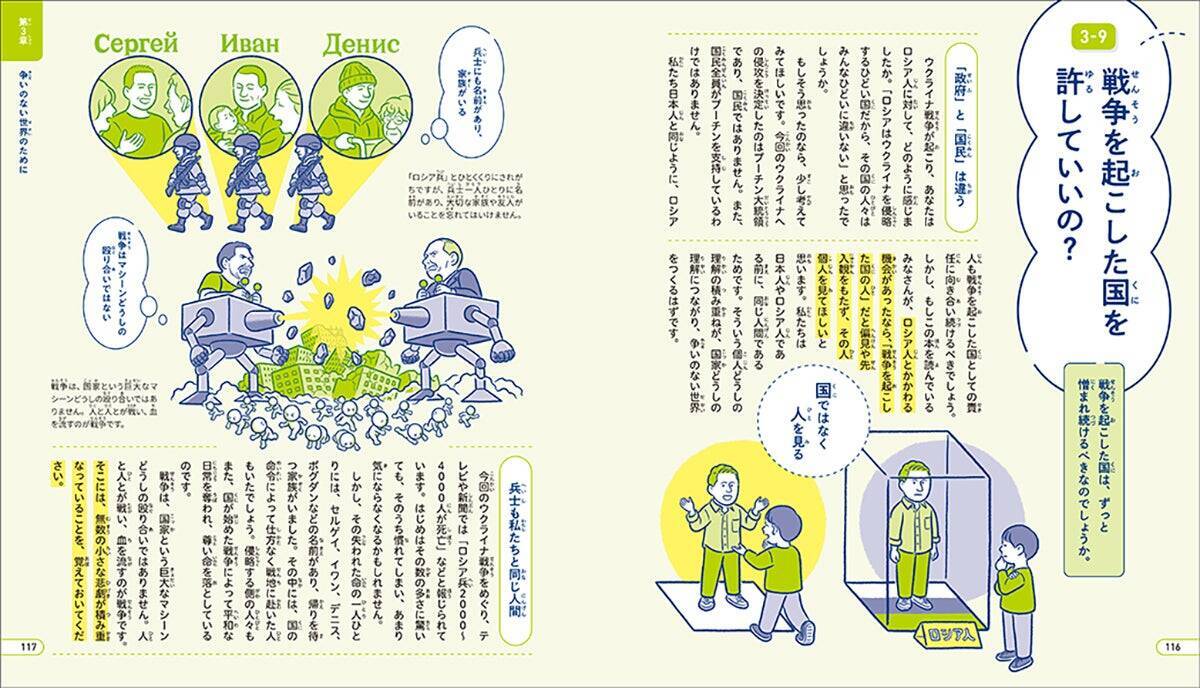

一方、それと同時に、国と国との戦争を始めるのは「政府」であり、「国民」ではない、ということも、強調して伝えている。

「中学生をはじめとする若い読者に、この本を読んで『ロシアはひどい国だから、その国の人々はみんなひどいに違いない』と思ってほしくありませんでした。そこで本書では、『戦争を起こした国の人とかかわる機会があったら、偏見や先入観をもたず、その人個人を見てほしい』というメッセージを伝えています」

本書の監修者・小泉悠氏(東京大学先端科学技術研究センター准教授)から聞いた話で、澤田の中で特に印象に残った言葉がある。

「兵士にも名前があり、家族がいる、という言葉です。ウクライナ侵攻をめぐり、テレビや新聞では『ロシア兵2,000~4,000人が死亡』などと報じられています。はじめはその数の多さに驚いても、そのうち慣れてしまい、あまり気にならなくなるかもしれません。でも、その失われた命の一人ひとりには、セルゲイ、イワン、デニスなどの名前があり、帰りを待つ家族がいる。小泉先生からそれを伺ったとき、ハッとしました」

かつての日本兵がそうであったように、ロシア兵の中にも、国の命令によって仕方なく戦地に赴いた人もいただろう。侵略する側の人々もまた、国が始めた戦争によって平和な日常を奪われ、尊い命を落としているということを忘れてはいけない。

◆この本が要らなくなる未来を願って

本書は、ウクライナ侵攻を中心に、世界で起こっている戦争について、豊富な図解ややさしい言葉を使って解説している。市販化にあたっては、ガザでの戦闘についての加筆も行った。

「本をつくりながら、本が世に出るときの世界はどうなっているのだろう、といつも考えていました。ウクライナ侵攻も、ガザでの戦闘も、この本が出版されるころには終わっている可能性だってゼロではなかったはずです。しかし、実際には終わらなかった。むしろ世界情勢は緊迫化し、日本を取り巻く安全保障環境も厳しさを増しています。戦争を終わらせることは難しいことだとわかっていながらも、いつか、この本が要らなくなる未来が訪れることを、願ってやみません」

戦争を知らない私たちが、戦地の人々に心を寄せ、その痛みや苦しみを想像することは難しい。だからこそ、かつて日本で起こったこと、今世界で起こっていることを理解しようとする姿勢が必要だ。監修者の小泉悠氏の言葉を借りれば、「人類は、戦争をやめられるほど賢い生き物ではないのかもしれない。ただ、戦争に心を痛めずにいられるほど愚かでもない。だとするなら、戦争を起こしにくくしたり、その惨禍に苦しむ人を減らしたりすることはできるはずだ」。

※ウクライナから愛知県大府市に避難していたマリヤ・ボイコさんに本書制作にご協力いただいたことをきっかけに、2025年8月3日(日)12時30分より、おおぶ文化交流の杜 こもれびホール(愛知県大府市)で行われる「おおぶ平和のつどい」では、Gakken協力のプログラム『僕らは戦争を知らない』が開催されます。詳細・参加申し込みは以下のリンクから。(申し込み受付を終了している場合があります。あらかじめご了承ください。)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007868.000002535.html