左から)商品開発担当:藤巻 / 商品開発担当:栗原

永谷園は、2025年9月1日に「めし粥(がゆ)」を全国で発売いたします。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000474.000020257.html

今回開発を担当したのは、マーケティング本部の藤巻と栗原の2名。

栗原は、発売から2か月で約100万食強を出荷した「パキット」や、昨年9月発売以降累計1,000万食(2025年6月末時点)に達した「カップ入り お茶づけ」も手掛けており、過去にも幅広いカテゴリーの商品開発経験があります。

知見も経験も豊富な2人がタッグを組んだ新商品、社内も期待一色!かと思えば、実は今回の「めし粥」は開発の経緯中、社内で賛否の分かれた事実もあった、異色の商品。

その理由は「めし粥」があえて素材の味わいをそのまま活かした「プレーンでシンプル」かつ「脇役」な商品だから。

永谷園は、これまで食卓の主役となる料理、ご飯に合うサイドメニューなど、確かな味付けで日々の食卓を支えてきました。そのため、必要最低限の塩加減にした「プレーン」な商品を発売することは、永谷園にとっては大きな決断となります。

そして本商品はシンプルでありつつも、永谷園の技術が詰まった逸品。

大きな決断に至るまでのストーリーや、それを支えた永谷園の開発技術について、藤巻と栗原へのインタビューを交えながらお伝えします。

【商品開発のスタートライン】昨今炊飯量は低下する一方で、中食・外食における米消費の割合は増加?お米の食べられ方が多様化する現代

- お米を使った商品を開発するに至った背景を教えてください。<藤巻>

昨今お米の食べられ方が多様化しています。

ひと昔前は、お米は自宅で炊飯し、家族で同じ釜のご飯を取り分けて食べていましたが、近年は核家族化はもとより、ライフスタイルや食生活の多様化によって「孤食」も加速しています。

そうした社会的背景を受けて、1人前のパックご飯や、お湯を注ぐタイプのフリーズドライ米を使った商品、1人前で炊飯できる炊飯器や調理グッズも多く登場し、市場は盛り上がりをみせています。

また、前述のような「お湯を注ぐだけでお米を食べられる」商品や、あるいはコンビニやスーパーなどでおにぎり商材も拡充したことで、お米の食べられ方、食べる場所、シーンも変化してきたと考えています。

昨今お米の炊飯量は低下している一方で、中食・外食における米消費の割合が高まっている※ことなども鑑みると、お米自体のニーズが低下しているわけではなく、新しい食べ方を提案できれば、多くの方にとって、より「お米を食べたい時に食べる」選択ができるのではと考えたことから、お米を使った商品の開発に至りました。

※参照:農林水産省「米の消費における家庭内及び中食・外食の占める割合」

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/240730/attach/pdf/240730-34.pdf

さらに、昨年9月に永谷園から発売した「カップ入り お茶づけ」はフリーズドライ米を用いて、お湯を注ぐだけでお茶づけが食べられる商品であり、非常に大きな反響がありました。

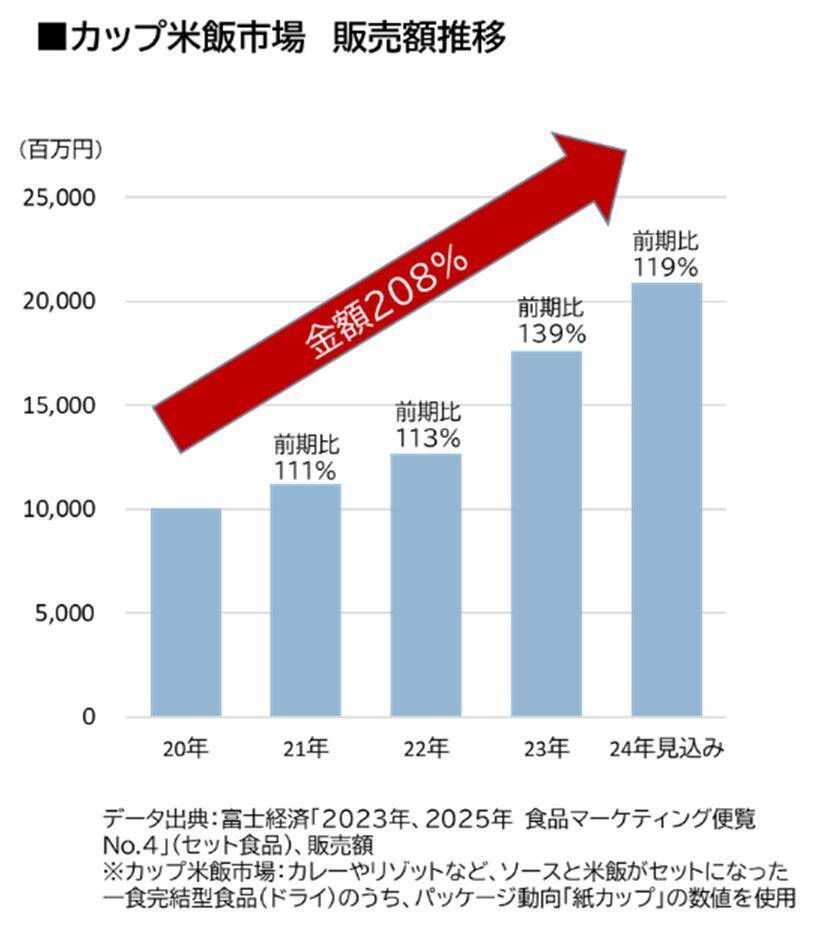

このような、お湯を注いで食べられる「カップ米飯」の市場は、実は近年急速に伸長しています。(下図参照)

「自宅以外でも手軽にお米を食べること」、またその選択肢拡大へのニーズの高さを感じました。

こうした背景から、1人前のお米をどこでも手軽に食べることができる商品の開発が始動しました。

【商品開発の始動】コンビニでごはんを選ぶ時、「今日はお米かパンか、カップ麺か…」と主食を決めることから始めていることにヒントを見いだす

- 「どこでも手軽にお米を食べることができる商品」開発に際して、まず何から始めたのですか。<栗原>

シンプルに、「ご飯をたくさん食べる」ということから始めました。

どんな時にお米を食べたくなるのか、その時にどんな形態のものを普段は食べているのかなど、これまでの当たり前の日常から、自分の行動傾向を分析することにしました。

何日か経った頃、コンビニでランチを選んでいる時に「今日はお米か、パンか、カップ麺か…」と悩んでいたのですが、ふと 飲食店以外でごはんを外で食べる時に、自分自身が毎回「主食を何にするか」という選択から始まっていることに気づきました。

飲食店に行く時は、和食・洋食・中華など料理のジャンルで選ぶことも多いですが、例えばコンビニでごはんを買う時は、「主食を何にするか」という選択が入口になっており、周りの友人や社内メンバーに聞いても同様の行動を、無意識にしている人が多くいました。

そこで、「もしこの“主食”の選択肢を増やすことができたら、 おかずの数だけごはんのレパートリーが広がるのでは」と思い、新商品のテーマを「新しい主食」にしようと考えました。

【商材の選定】「新しい主食」というテーマから導き出された「白粥」

- 「新しい主食」というテーマが決まってから、「白粥」に辿り着くまでにどんな道のりだったのでしょうか。<栗原>

永谷園ではこれまで、ご飯にかけるお茶づけやふりかけをはじめ、ご飯に合うおかずや、汁物等を幅広く展開してきており、中にはレンジだけで調理できるパスタソース「パキット」などの斬新な商品もありますが、真正面から「主食」を作ったことは実は例がありません。

そこからどうやって「白粥」に至ったのか…まずは「お粥」に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。

ポジティブなイメージとしては、「優しい」「健康的」「消化に良い」「カロリーが低い」「少量でも満足感がある」といったものがあります。

一方で、ネガティブなイメージとしては「病気の時に食べるもの」「ご飯がぐちゃぐちゃになる」といった印象もあるようです。

しかし、実際のお粥にはまだまだ大きな可能性があります。体調不良の時に梅干しをのせて食べるだけではもったいないのです。他の米食文化の国々では、お粥は日常の主食として普通に楽しまれています。

例えば中華粥は、油っこい中華料理と合わせると、お粥のとろみと米の力で油がリセットされ、非常に食べやすくおいしくいただけます。京都の老舗料亭では、様々なおかずと組み合わせてお粥を楽しむスタイルが昔から受け継がれており、白ご飯の代わりとして活用されています。ビジネスホテルの朝食ビュッフェでも、白飯の横に置かれた白粥を選ぶビジネスマンが多く見られます。

こうした行動から、「お粥はご飯の代わりになる」「おかずとも非常に相性が良い」ということに気づき、「白粥」に辿り着きました。

<藤巻>

一方で、一人当たりのお米の消費量が落ち込んでいると冒頭でも触れましたが、その理由として「お米は(糖質があるから)太る」というイメージを持たれている方が多いと言われています。

※参照:農林水産省「お米と健康・食生活」

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/okome_majime/content/health.html

「どこでも手軽にお米を食べたい」というニーズの高さと、ジレンマのように対照的なお米へのこうした後ろ向きなイメージがあることをふまえ、商品開発においてこれは払拭していかなければと考えました。

その点「白粥」は「白米」と比べて、お米に対する水分量が多いため、少ない炭水化物量で満腹感があり、お米の食べすぎを避けることができます。

そうした意味でも、「白粥」という選定は、お米ニーズも満たしながら、上記のようなジレンマを抱えている方にも取り入れていただきやすい、多くの人々にとってちょうど良い商品になるのではと思いました。

【味わいの方向性の決定】「おいしい白粥の正解」を老舗料亭で発見

- 「めし粥」味わいの方向性はどのように決まったのでしょうか。<栗原>

「カップ入り お茶づけ」の時は、「ロングセラーブランドだからこそ、すでに味の正解がある」ことが、開発にあたって最も苦労しました。

しかし今回は「おいしい白粥の正解」がわからないことが、一番の課題でした。

今回目指していたのが、単品でおいしい「白粥」ではなく、「おかずの数だけ選択の幅が広がること」つまり「どんなおかずにも合うこと」。

単品でのおいしさではなく、おかずを引き立たせる白粥を目指すべく、味わいはインパクトの強いものではなく、素材のうまみを大切にし、またお米を食べた感や全体の満足感をきちんと出すことも主食として重要なポイントだと考えました。

「白粥」の正解を探すために、お粥専門店、高級店、街の中華屋まで、20軒近くの外食店に足を運び、おいしいお粥を勉強し、自分達で色々なお粥を試作しました。

どうしても「お粥=体調が優れない時に食べるもの」というイメージを多くの方が抱いている中で、そんなイメージを払拭するような、おいしいお粥のサンプルをたくさん集めたいと思いました。

そこで出会った、とある老舗料亭。お粥自体はシンプルな味わいでありつつも、おかずとお粥を食べた時、お粥のとろみがおかずを包み込むマリアージュは、まさに至高でした。

おかずを引き立たせるシンプルな味わい、とろみのおかげで満腹感もある。お米の甘味とおかずの塩味がぴったりで、今まで食べたお粥にはない米の粒立ちがあり、「あ~、これなら普段から食べたいね」とチームで話していました。後味がやわらかいのでどんどん食事が進む。

私の中で「おかずに合う、おいしい白粥」の正解を見つけた瞬間でした。

【開発技術】永谷園が40年以上研究を続けているフリーズドライ米技術を駆使、しかし実現までには苦労の連続であった

- 目指したい「白粥」の味わいも決定し、実際に商品開発を進めるにあたって大変だったことはありますか。<藤巻>

技術において1番のポイントは、商品のそのものである、お米-フリーズドライ米の扱い方。実は、お米のフリーズドライ技術は、永谷園が長年研究している分野でもあります。

1970年発売の「さけ茶づけ」の鮭のフリーズドライから始まり、味噌、麺、惣菜、果物…などなど様々な素材をフリーズドライしてきました。

フリーズドライのお米に関しては1985年に特許を出願していたので、少なくとも40年以上研究を続けています。

そして、近年新しい技術開発(米の炊き方、フリーズドライの製法)に取り組んだことで「お湯をかけた後の戻り」「お米の風味」が豊かなおいしいフリーズドライのお米の開発に成功し、昨年の「カップ入り お茶づけ」誕生に至りました。

<栗原>

このようにフリーズドライ米の知見も多くあるため、「めし粥」の開発に関しても「フリーズドライ米と米粉を合わせて、とろみをつければ良いだろう」と、最初は半ば安易に考えていました。

しかし、私は14年商品開発に携わっていますが、「めし粥」開発はこれまでで最も難しい道のりでした。

最初は、乾燥米に米粉を入れて試作してみましたが、米の湯戻りが悪くとろみもイマイチ、正直味わいも良くありませんでした。

そこで、様々な乾燥方法の米でも試してみましたが、フリーズドライ以外の乾燥方法だと、少し米の焼けた香り(社内では土っぽい香りと表現していました)がしてしまうなど、お米本来のおいしさが感じられませんでした。

またとろみに関しても、粘度が出るでんぷんや原料はありますが、それでとろみをつけようとすると原料由来の風味が出て、「米の風味」が感じられなくなってしまい、シンプルな商材だからこそ、味わいの作り込みに非常に苦労する日々が続きました。

そしてある時、「カップ入り お茶づけ」にヒントを見いだせないか考えました。

「カップ入り お茶づけ」も同様にフリーズドライ米を使用しているのですが、実はあえてお米を一旦篩っています。

その理由は、お茶づけの抹茶やお出汁の風味を邪魔せず、お湯を入れた時の濁りを抑え、抹茶本来のきれいなグリーンが映えるようにするためです。

実は、お米を篩った際に出るこの米粉にお米の表面の甘味や風味があることがわかっていて、「めし粥」を製造する際にこの米粉を利用できないかと思いつきました。

実際に使用してみると、白米の粒立ちを保ちながら、お米の甘味ととろみを追加し、まさに目指していた「おかずに合う白粥」が誕生しました。

<藤巻>

品質が決まった後に、次はソフト面の検討を行いました。

病人食のイメージを払拭するために、ブランド名は「めし」と「粥」を合わせることで、弱弱しい時の「お粥」とは違う熱量を感じる名前にして、新ブランド「めし粥」が誕生しました。

【開発後、社内の反応】賛否両論が巻き起こる、異例の事態に

- 初めて商品を社内外にお披露目した時、どのような反応でしたか。<藤巻>

良くも悪くも注目を集め、賛否両論が巻き起こりました(笑)

新しい主食の選択肢が増えることに、「その手があったか!」とポジティブな意見もありつつ、一方で「単体で食事が完結しないと売れない」という厳しい意見もありました。

またやはり「味ひとすじ 永谷園」なのに、「あえてプレーン」という素材本来の味わいだけということが、社内をざわつかせてしまっていました。

- それに対して、少し落ち込んだりしたことはありますか。

<栗原>

それがまったくなくて、賛否が分かれるということは、話題化できるポテンシャルがあるということだと捉えています。

それでも普段の食事において「ご飯を“済ませる”」のではなく、「今日はこれを食べよう!あれも食べてみたい!」と食事に対してワクワクしたり、選ぶことを楽める世の中になってほしいなと純粋に思っています。

それで言うと、永谷園がこれまで食事を通して皆様に幸せをお届けしたいという想いは、「めし粥」においても共通してあると感じています。

【最後に】「めし粥」を通して届けたい価値とは

- 「めし粥」をどんなふうに楽しんでほしいですか。<栗原>

「なんか最近、仕事ある日のランチマンネリ化してるな…」って人に、ぜひ手に取ってほしいです。なんと言っても「めし粥」さえあれば、例えばコンビニやスーパーなどで豊富に展開されている おかず商品の数だけ、ごはんのバリエーションが広がるからです。

世の中にたくさんのおかずがあるので、色々な組み合わせを楽しめる米の食べ方、スタイルとして「あ~、こういうのもありだね」という気持ちになっていただけるとありがたいです。

<藤巻>

私はカロリーがとても気になってしまうのですが、めし粥であれば白米よりもヘルシーに食べることができます!がっつりしたおかずは、普段は罪悪感や節制からなかなか選べない…と私と同じように思っているような方に届けたいです。

例えば仕事の日のランチで自分の好きなものを食べられたら、「午後も頑張るぞ!」と思えるはず。自分にとってプチご褒美を我慢せず楽しんでもらえるような商品になったかと思います。

永谷園史上初、「あえて、プレーン」なシンプルな商品が誕生しました。どんなおかずにでも合う、名脇役な商品です。

形や味わいはこれまでの商品と違えど、「お客様に食事を通して幸せを届けたい」という開発者の想いは同じ。

「めし粥」でいつもの食事が楽しく、おいしく、幸せな気持ちになれますことを願っています。