(取材協力)

社会医療法人石川記念会 HITO病院 上野裕介氏(中央:事務管理部 医事診療情報課 主任)、ナップ賃貸保証株式会社 磧上 透氏(左:メディカル事業部 係長)、エム・シー・ヘルスケア株式会社 嶋崎 勇氏(右:事業開発部 コトセラ事業ユニット ユニットマネージャー代理)

「入院医療費保証サービス」の意義とは

未収金の金額そのものが大きく変化していないとしても、回収にかかる手間や精神的な負担は着実に増している――社会医療法人石川記念会 HITO病院(所在地:愛媛県四国中央市、理事長:石川賀代)の未収金対応を担当する上野裕介氏は、日々の業務を通じてその実感を深めてきました。保証人の確保が困難になる中、患者への配慮と職員の負担の間で現場は揺れていたのです。そうした状況下で2023年秋、同院が導入したのがナップ賃貸保証による「入院医療費保証サービス」でした。導入のきっかけをつくったのは、医療DXや業務改善の支援に継続的に取り組むエム・シー・ヘルスケア株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:三池正泰)の嶋崎 勇氏です。そして現場での定着を後押ししたのが、ナップ賃貸保証株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役会長兼社長:坂口頼邦)の磧上 透氏によるきめ細かな支援でした。負担が少なく、無理も生じず、未収が長期化するときに頼ることができるこの仕組みは患者にとっても医療現場にとっても「ちょうどよい選択肢」として、確かな広がりを見せ始めています。

入院手続なども行われるHITO病院1階 サポートセンター

数字に表れない「現場の負担感」を見つめて

HITO病院の上野氏は、ここ数年で未収金回収にかかる負担が明らかに増していると感じていました。未収金の総額自体は導入前の数年間において年間300万円台で推移しており、数値としては大きな変化がないものの、「回収に必要な労力や精神的な負担は、少しずつ確実に重くなってきています。患者さんの高齢化により、ご本人と直接連絡が取れなかったり、意思疎通が難しかったりするケースが増えているのです。また、保証人がついていても実際には支払い能力を持たないことも多く、対応の難度は年々高まっています」と振り返ります。

未収金の督促業務は、単なる事務作業とは異なり、相手の生活状況や心情に配慮しながら言葉を選ぶ必要があるため、職員にとっては大きな心理的負担となります。

「私たち医事部門では、受付対応や診療費請求など、多岐にわたる業務を並行して行っています。その中でも未収金業務は業務の難しさだけでなく、感情面でのストレスも大きい領域です。もちろん、未収金を完全にゼロにすることは現実的ではありませんが、少しでも負担を減らして、組織としてうまくコントロールしていく必要性を感じていました」と語ります。

こうした中、エム・シー・ヘルスケアの嶋崎勇氏とのやり取りや、同社の実施するウェビナーなどを通じて、ナップ賃貸保証による「入院医療費保証サービス」の存在を知りました。HITO病院はエム・シー・ヘルスケアの顧客病院の1つですが、日ごろから働き方改革やDX推進に関してさまざまな意見交換、情報交換を行う関係性を築いています。

嶋崎氏は、「医事課の領域において未収金対応は軽視できないテーマです。放置すれば、徐々に病院経営へのリスクが大きくなります。一方で、正しいアプローチを行えば、ある程度までは確実に削減できる領域でもあります。対策の成果が見えやすく、効果検証もしやすいので、私は以前から注目していました」と述べます。

さらに、「未収金対策にはいくつかの方法がありますが、ナップ賃貸保証が提供する仕組みは非常に現実的だと感じています。病院には金銭的な負担がかからず、患者さんも掛け捨ての保証料を数千円支払うだけで済みます」と語ります。すでに他院で導入してうまく機能している事例を把握していたこともあり、「ぜひHITO病院様にも」と導入を提案しました。

HITO病院1階。ホスピタルアートが開放的な空間のアクセントとなっている。

「ちょうどよい仕組み」との出会い

HITO病院がナップ賃貸保証の「入院医療費保証サービス」の導入を決めた理由は、その仕組みがもつわかりやすさと、無理のない設計への納得感がありました。従来の保証制度では、病院側が保証料の一部または全額負担する場合も多く、費用対効果を見極めたうえでの導入判断が求められていました。一方、ナップ賃貸保証の仕組みではまず病院側が金銭的な負担が発生せず、患者自身が数千円の保証料を支払うことで、連帯保証人を立てることなく入院手続きが可能になります。

HITO病院の上野氏も実際の現場運用を見据えながら、「患者さんご自身に選んでいただけるという点が、このサービスの大きな魅力でした。こちらから強く勧めることはありません。連隊保証人を頼みにくい患者にも自然なかたちで寄り添えます。その扱いやすさが現場にとってありがたかったです」と導入当時の受け止めを振り返ります。

さらに、ナップ賃貸保証の磧上氏は、「この仕組みは本当に未収金となってしまい困っているときに、病院にも患者にも頼っていただける存在であることが何より大切です」と、つけ加えます。患者だけでなく、病院職員の不安を和らげるためにも仕組みの説明や運用には丁寧な配慮を重ねてきました。

このサービスは過度な手間や費用を必要とせず、それでいて必要な場面では確かな機能を発揮するという意味で、HITO病院の現場にとってまさに「ちょうどよい」選択肢となりました。その実用性と安心感はほどなくして有益な仕組みとして院内に定着し、日々の医療業務に自然と溶け込んでいったのです。

入院費保証サービス導入から1年半の歩みを定性・定量の両面から振り返る3氏

サービス利用を根づかせた行動と仕組み

導入が決まった後、HITO病院の上野氏が最も懸念していたのは、ナップ賃貸保証の仕組みそのものの「良し悪し」ではなく、現場での運用が円滑に進むかどうかという点でした。入院時の説明業務は常に多忙であり、書類対応が煩雑になることが少し気がかりでした。こうした院内の状況を踏まえ、ナップ賃貸保証の磧上氏は病院側の負担を最小限にとどめるべく、きめ細かな支援を行ってきました。まず、HITO病院で実際に使用されていた入院申込書(Word形式)を取り寄せたうえで、その書式に「入院医療費保証サービス申込書」の欄を追記したフォーマットを作成しました。

「現場の動きに合った設計でなければ、新しい仕組みは根づきません。導入を支援するというより『一緒になって運用する』『責任もって伴走する』という姿勢で臨みました」と磧上氏は語ります。

さらに、磧上氏はサービス導入直後の3日間にわたって現場に常駐し、職員とともに説明手順や案内の流れを丁寧に確認しました。実際の業務に寄り添いながら進められたこのサポートは無理なく現場に受け入れられる大きな後押しとなりました。

「いつもナップ賃貸保証さんのほうで先回りして準備くださったおかげで、私たちはそのつどYesかNoの判断をするだけで済みました。非常に助かりました」と、上野氏は当時を振り返ります。

現在、HITO病院の入院説明においては、サービス案内は対面から動画による説明に移行しています。患者には「入院書類」一式の中にA3両面の説明資料と約款類を入れておき、自宅などで二次元コードを読み取って視聴してもらうかたちです。これにより説明の質を均質に保ちつつ、職員の負担を大幅に軽減することができました。

また、未収金の発生が懸念される患者や、適切な連帯保証人を立てることが難しい患者に対して必要に応じて案内することで、精神的にも実務的にも負担の大きい督促業務の軽減につながっています。

内容の説明にかかる時間についても「ほとんど問題にならない」と現場では共通認識が根づいていて、いまやこのサービスは日常業務の一部として自然に溶け込んでいます。

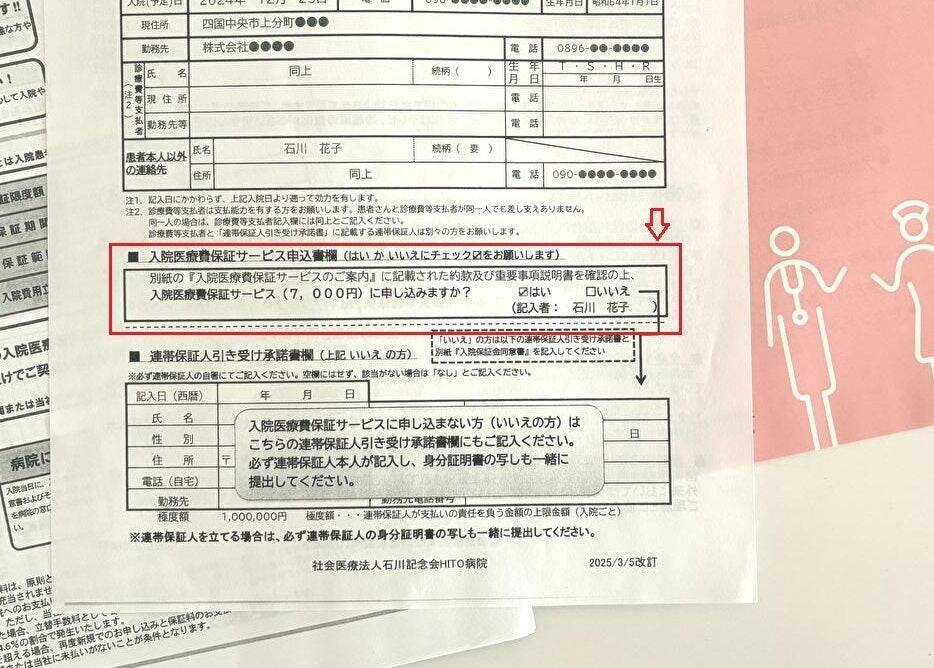

ナップ賃貸保証が既存のHITO病院の入院書類に「入院医療費保証サービス」の申し込み欄(写真内の赤枠部分)を追記したものを作成

運用開始から1年半、小さな変化の積み重ね

HITO病院でナップ賃貸保証の「入院医療費保証サービス」が開始されてから、約1年半が経過しました。未収金残高は3割ほど圧縮することができています。1泊以上の入院患者を対象に運用されており、利用率は全体の15%前後で推移しています。ナップ賃貸保証のサービスを利用する病院の中では、平均をやや下回る利用率ですが、地域ごとの医療ニーズの違いもあります。現場にとっては無理のない水準といえるでしょう。こうした運用の中で現場にはいくつかの小さな変化が見られるようになりました。特に未収金への意識の変化は顕著といえるでしょう。この仕組みの導入を機に連帯保証人の身分証確認も改めて徹底されるようになり、患者や家族に対して「連帯保証人の意味」をしっかりと伝える姿勢が未収金を予防する取り組みとして現場に根づいてきたのです。

実際にナップ賃貸保証による立替え(サービス利用をした患者による回収困難な未収金事案)が発生したのは、これまでに計6件であり、総額は約100万円にのぼります。数としては限定的ですが、HITO病院の上野氏は「いずれも病院側では対応が難しい事案ばかりでナップ賃貸保証のサービスがなければ、回収は厳しかったはずです。6件の方に対して繰り返し電話したり、実際に訪問したり、内容証明郵便を送ったりといった取り回しの負荷を軽減できたことになります」と振り返ります。大切なのは件数や金額ではなく、「いざというときに頼れる手段がある」こと自体が、現場の安心につながっているという点でしょう。

一方で、先述の「説明動画」の内容については今後の改善も検討しています。

ナップ賃貸保証が提供する仕組みの本質は、患者の負担を最小限にしながら安心して入院できる環境を支えることにあります。費用の意味や保証の価値が適切に伝わるよう、説明方法のさらなる工夫を模索しているといいます。

さらに、この制度導入は患者との関係性にも予期せぬかたちでよい影響を与えています。たとえば、未収金が残っている患者や適切な連帯保証人を立てることが難しい患者が再入院をする場面がそれにあたります。仮に患者の債務が残っていたとしてもナップ賃貸保証側で分割払いなどの調整がなされていれば、債権が病院からナップ賃貸保証に移るため、患者が病院に対して引け目を感じることなく治療を継続できる環境が整うのです。全体の件数の中ではわずかですが、経済的な事情を理由とする受診控えを回避できるという副次的な効果も出てきています。

「入院医療費保証サービス」の運用をさらに磨き上げていくべく思いを新たに

「本当によい制度」とは運用の中で磨かれるもの

HITO病院が導入した「入院医療費保証サービス」は、単なる業務効率化の工夫にとどまりませんでした。患者と病院、そしてサービスを提供する事業者のあいだに、信頼を育むきっかけとなったのです。今回のサービス導入の背景には、病院の現場課題に丁寧に耳を傾け、「無理のない選択肢」としてナップ賃貸保証のサービスを橋渡ししたエム・シー・ヘルスケアの嶋崎氏の存在がありました。HITO病院とナップ賃貸保証を結びつけたのは、「この取り組みを一緒に成功させたい」という嶋崎氏の熱意と、現実的な調整力でした。

ナップ賃貸保証の磧上氏も、提案だけにとどまらず、仕組みが現場に根づくまで伴走し続けました。

HITO病院の上野氏は最後に「私の中で入院医療費保証サービスへの満足度は90点です。残りの10点は運用面でまだブラッシュアップの余地があると思っているからです。そこはナップ賃貸保証さんと意見を交わしながら、一緒に埋めていきたいですね」と言いながら、軽く微笑みました。こうした信頼関係もまた、未収金対策という取り組みを根づかせる土壌となったのです。

ここまでの議論をまとめると、「入院医療費保証サービス」の導入によって、現場の心理的負担は確実に軽減されました。「回収の手段がある」という事実そのものが、職員の安心感を支えています。今ではこの仕組みは特別なものではなく、日常業務の中に自然と溶け込み、「困ったときに頼れる選択肢」として機能するようになりました。こうした小さな改革を通じて、患者と職員のあいだには、無理のない距離感で支え合える関係性が築かれてきたのです。

もちろん、仕組みが定着していくためには、シンプルな設計に加え、現場に寄り添った導入支援が欠かせません。嶋崎氏の的確な橋渡し、磧上氏の地道な支援、そしてそれを真摯に受け止めたHITO病院の医事チームという三者の信頼の積み重ねがあったからこそ、その運用は確かな形となり、日々の現場に根を張り続けています。

入院医療費の未収金対策というと、どこか後ろ向きな印象を持たれがちです。しかし、HITO病院のこの取り組みは厳しい環境に置かれた医療現場に一筋の光をもたらす確かな成功体験となりました。制度とは単なる仕組みではありません。日々の運用の中で磨かれ、信頼と想像力が交わるところにこそ、その真価が発揮されるものだと教えてくれています。

(収録:2025年6月10日 社会医療法人石川記念会 HITO病院内にて)

(病院概要)

社会医療法人石川記念会 HITO病院

理事長/石川ヘルスケアグループ 総院長 石川賀代

所在地:愛媛県四国中央市上分町788番地1

病床数:病床数228床(急性期一般入院料1 86床、HCU12床、SCU6床、感染病床4床、地域包括ケア病棟53床、緩和ケア病棟17床、回復期リハビリテーション病棟50床)

http://hitomedical.co-site.jp/

(会社概要)

ナップ賃貸保証株式会社

代表取締役会長兼社長 坂口頼邦

所在地:東京都中央区日本橋横山町3-13 日工薬会館ビル3階

https://nap-service.com/

エム・シー・ヘルスケア株式会社

代表取締役社長 三池正泰

所在地:東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー12階

https://mc-healthcare.co.jp/

(執筆:エム・シー・ヘルスケア株式会社 事業開発部 板橋祐己)