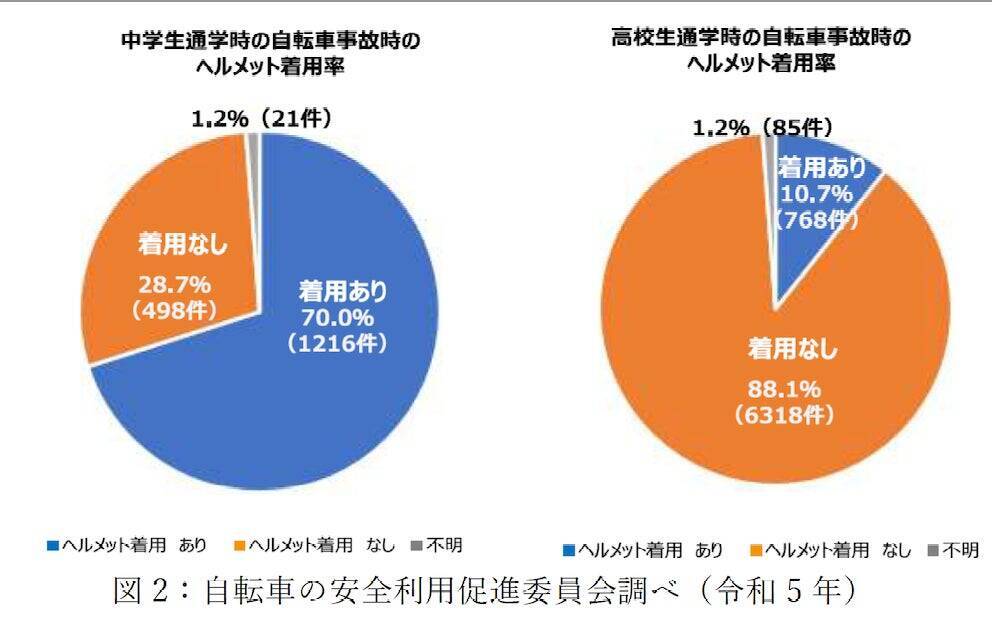

5月1日は「自転車ヘルメットの日」全国の教育庁へ一斉調査、公立高校への「義務化」は全体の1割強PR TIMES× 2024年の自転車乗用中の10万人当たりの死傷者数は、⾼校生の年代、15-19歳で218.4人で、全体の52.7人に比べると4.1倍(図1)。

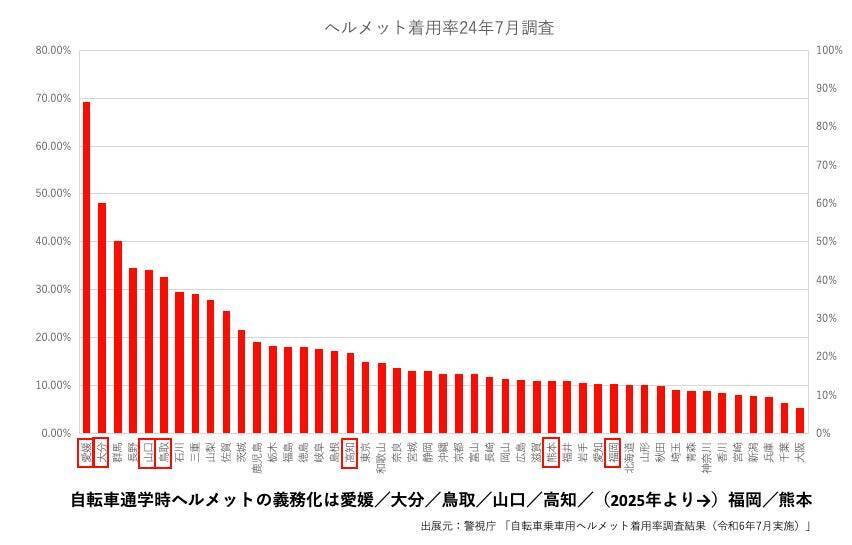

着用率上位県と義務化の関係

その結果、自転車通学時のヘルメット着用を公立高校に「義務化」していると回答した教育庁は「鳥取」「山口」「愛媛」「高知」「大分」「福岡」の6県でした。(2025年3月調査時点の回答より。4月より熊本県が加わり7県に)昨年の警察庁の発表で都道府県別自転車ヘルメット着用率が全国1位(69.3%)は愛媛県、2位(48.3%)は大分県で、愛媛県は2015年7月から各学校に校則で着用を義務化し、大分県は2021年4月から県立高等学校(および県立特別支援学校)自転車通学生のヘルメット着用を義務化。高校生の命を守るべくヘルメット着用義務化にいち早く着手していました。このことからも県全体のヘルメット着用率はつまり、自転車通学高校生への積極的な施策が貢献していることがわかりました。

義務化できない背景にある課題とは?

ただ一方で、着用率3位(40.4%)の群馬県教育委員会へのヒアリングによる回答では、「義務化はしていないが、着用については生徒が自分で着用するような方向で話している」「道路管理局、県警と連携しながらヘルメットの着用推進に向けた取り組みを行っている」とのことでした。中高生の自転車通学の事故件数が全国ワースト1位だったことで、2021年より県下高校に一斉に導入が進んだにも関わらず「義務化」と言い切れない背景には、さまざまな問題があることが浮き彫りとなりました。それは義務化としていない多くの他府県においても同様で、学校側教員への業務負荷増の懸念、また生徒保護者へのヘルメット購入費用負担などが主なものでした。学校ごとの事情や地域差があるなかで、広域で一斉に義務化施策をとることに大きな課題があることがわかりました。そして「義務化していない」=「なにもしていない」わけではなく、生徒が自主的に着用するような取り組み、警察と連携しながら交通安全教育に取り組んでいることも、多くの教育庁/教育委員会から聞かれました。

福岡県が踏み切った「義務化」の舞台裏

そんななか2025年4月から県下高校で「自転車ヘルメットの着用を通学許可条件」に踏み切った福岡県。その義務化となった流れがとても興味深い(※詳細は調査時のリリースに)。福岡県警察本部が中心となって展開した多岐にわたる着用促進活動に、県下生徒はもちろん、県教育委員会、自動車関連業界団体、そして最終的には自転車ヘルメットのメーカーとして弊社も協力。

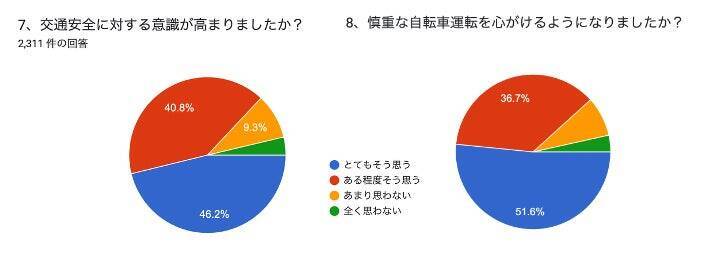

自転車ヘルメット着用後の意識の変化をアンケート

弊社の上記「協力」の内容は、高校生への自転車ヘルメット寄贈事業。広報啓発プロジェクトとして社内広報チームが立ち上げた「~みんなでかぶろう~ ひとり1つの“マイヘルメット”Project」活動の一環として、自転車事故の多い高校生の頭を守るべく、まずは着用したいと手を挙げる高校生にヘルメットを贈る、というもの。福岡県には3000個の自転車ヘルメットを寄贈、ほか大阪府、兵庫県、と事業を遂行し、さらに現在、ヘルメットを受け取った高校生に対して着用前と着用後の意識の変化について意見を求めています。このアンケートの途中結果では「交通安全に対する意識の高まり」と「慎重な運転を心がける」に前向きな回答が8割以上と、すでに想定以上の回答が寄せられ始めています。自転車ヘルメットの着用が、安全意識の面にも好転をもたらすことが言えそうです。

次回はこの「自転車ヘルメット着用高校生」の意識が、果たしてどう変わったのか? についての調査結果レポートをお届けしたいと思います。

×