今年でソロ活動30周年を迎えるCorneliusこと小山田圭吾が、近年のアンビエント的楽曲を集めた作品集『Ethereal Essence』をリリースした。本作には、アナログ7インチシングル「火花」のカップリング曲“Quantum Ghost”や、テレビ東京のドラマ『サ道』主題歌のリアレンジ曲“サウナ好きすぎ、より深く”、谷川俊太郎展(2018)展示楽曲“ここ”、坂本龍一のトリビュートアルバム『A Tribute to Ryuichi Sakamoto』に提供した“Thatness And Thereness”のカバーなど、これが初CD化・初配信となるものも含めた13曲が収録されている。

2001年の4thアルバム『Point』以降、自身の作品にアンビエント的な要素を取り入れてきた小山田だが、あえてそこに焦点を当てた本作は、彼がアンビエントミュージックに対してどのように向き合い、どう距離をとってきたのかがよくわかる内容となっている。本稿では、小山田がアンビエントミュージックのどんなところに惹かれているのか、また『AMBIENT KYOTO 2023』でも「共演」した坂本龍一からどのような影響を受けてきたのかなど、じっくりと語ってもらった。

INTERVIEWCornelius

アンビエントとの邂逅の歴史

──今作『Ethereal Essence』は、どのような経緯で生まれた作品なのでしょうか。

去年、『AMBIENT KYOTO 2023』があって、それが結構今回のアルバムのきっかけにはなっていて。そこでカセット(『Selected Ambient Works 00-23』)を出したんですけど、それはこれまで自分が発表してきた楽曲の中からアンビエントっぽいものをセレクトした内容でした。それを出した後、いわゆる「発注仕事」というか、これまで自分が商業施設のための音楽とか映像のための音楽とか、CD化されてないところで発表してきた音楽の中から選んで、再構築して、新たなアルバムを作ったら面白いんじゃないかなというのが、今作の経緯ですね。

──前作『夢中夢』は、これまでのCorneliusの作品の中でもシンガーソングライター的な要素が特に強いアルバムでした。一方で“時間の外で”や“霧中夢”のような、アンビエントミュージックへアプローチした楽曲も印象的に散りばめられていたと思います。それは、世界的にアンビエントミュージックやニューエイジが流行っていることが影響していたのでしょうか?

それもありますね。ちょうどコロナの頃とか、アンビエントミュージックやニューエイジに対する「再評価」や「新解釈」も進んで、割とそういうものに刺激を受けた部分もあって。例えば吉村弘さんが世界的に注目されたり、日本のアンビエント~ニューエイジがテーマのコンピ『Kankyō Ongaku』(2019年)が出たり、そういった音楽に影響された新しいアーティストもたくさん出てきたりして。

僕らの世代だとニューエイジは当時、とっつきにくいジャンルの一つではあったと思うんですけど、最近はそれが「あり」になってきて。結構、新鮮に聞けるんですよね。

──僕も小山田さんと同世代なので、その感覚はとてもよくわかります。

それに、例えばロサンゼルス周辺で、アンビエントミュージックやニューエイジ系の新しいレーベルが色々できたり、しかも元々はヒップホップ系の人がオーナーをやっていたりするんです。そういう人を経由したアンビエントは、ちょっと面白いんですよ。

──もともと小山田さんは、アンビエントミュージックからはどんなふうに影響を受けてきたのですか?

アンビエントといえばブライアン・イーノですね。でも、20代の頃はどちらかというと最初の3枚くらい、もうちょっとロック時代のものをよく聞いていて、『Ambient 1: Music for Airports』(1978年)とか本当に好きになったのは20代後半になってからですね。

若い時ってもっと刺激的なものを求める傾向にあるじゃないですか。自分が10代だった80年代は、イギリスのニューウェーブとかすごく好きだったんだけど、そういうものの中にアンビエントの要素が入っているものってたくさんあって。たとえばコクトー・ツインズがハロルド・バッドと共作したやつ(『The Moon & The Melodies』)とか。他にも、室内楽や現代音楽みたいなものはクレプスキュール (Les Disques Du Crépuscule)の作品や、ドゥルッティ・コラムあたりからも学んだし。アンビエントとは当時言われてなかったけど、そういう聞き方ができるような音楽っていうのは好きでした。

──例えば『Point』収録の“Drop”や、『Sensuous』収録の“Toner”も、ある意味ではアンビエントミュージック的なアプローチだったと思います。

アンビエントミュージックというものが自分に本当に馴染むようになったのは30前後、2000年くらいで『Point』とか作り始めるくらい。

それまではもうちょっと過剰な音楽というか、情報量の多いカオスな感じの音楽を作っていたんだけど、もうちょっとサウンドを整理してミニマルな方向に向かったのは、ブライアン・イーノやスティーヴ・ライヒの影響が大きかったですね。

──さっきコクトー・ツインズの名前が出ましたが、例えばマイ・ブラッディ・ヴァレンタインが『Tremolo EP』(1991年)を出したあたりから急激にアンビエントミュージックへ向かっていったと思うんです。スロウダイヴもブライアン・イーノをゲストに迎えた『Souvlaki』(1993年)を作ったり、アンビエントな方向へシフトしていきました。小山田さんも当時はあのあたりの音楽から影響を受けていたと思うんですけど、そうした流れはどう見ていましたか?

それこそブライアン・イーノは当時、マイブラの“Soon”(1990年)のテクスチャーとかを絶賛していましたよね。やっぱりアンビエントって、リズムやメロディよりもサウンドのテクスチャーを楽しむみたいなことだと思うので。そういう意味でマイブラがやっていたことは相当新しかったし。そこにイーノがちゃんと反応してるのは、さすがだなって思いましたね。

日常生活で感じるアンビエント的瞬間を

──では今作『Ethereal Essence』についてもお聞きします。タイトルは、直訳すると「非物質的で、超自然的な要素」みたいな意味になると思うんですけど、それが小山田さんの定義するアンビエントミュージックということになるんでしょうか。

このタイトル、実はAIが付けてくれたんです。ChatGPTに、「こんな雰囲気のアルバムで、テーマはこんな感じで」とか情報を打ち込んで、色々候補の名前を出してもらってその中から「これ、いいじゃん」と思ったものを選んでいます(笑)。文字として並んだときに綺麗に見える感じとか。

──そうだったんですね。僕も最近はChatGPTをめちゃくちゃ利用しているんですけど、あれすごく便利ですよね。いくらでもアイデア出しに協力してくれるし(笑)。

そうそう(笑)。何回ダメ出ししても文句言わない。

──冒頭の“Quantum Ghosts”は、『AMBIENT KYOTO 2023』のインスタレーションで使用されていました。20個のスピーカーに囲まれたステージで、音が360度回る中にいる「体験」を味わったのですが、ああいう立体的にサウンドを聞かせるアプローチは、『Point』の5.1chリミックスですでに試みていましたよね?

その辺からマルチチャンネルの音楽みたいなのをやり始めて。最初はそういうDVDとかインスタレーションをちょっとやっていたんですけど、普段からマルチチャンネルで音楽を 聞くのってなかなかハードルが高いんですよね。5.1chリミックスをやった時も、もう少し普及するかなと思ったらそうでもなくて(笑)。

ただ、インスタレーションのようなフォーマットは、家でCDを聞いたりライブハウスでライブを見たりするのとも違うような、その中間として楽しめる体験的なものでもあると思ってたんです。それで面白い機会があったのでやってみたという感じですね。

──そういえば最近、ソニーが「360 Reality Audio」を進めていますよね。

このアルバムにも1曲、それ用に作った曲が入っています。それが“Forbidden Apple”です。“Forbidden Apple”は「360 Reality Audio」で、耳の形をスキャンして、それに対して立体的な音場を作るシステムで、音の定位が後ろとか、割と分かるんですよ。それ用に作った楽曲なので、定位が激しく動いたりとか、そういう感じになってます。

今はVRがすごく進化してるんで、それとともにまた立体音響も少しずつ進化してきていて。ただ、ポップミュージックに立体音響を取り入れるのは情報量が多すぎて結構難しいんですよね。それこそアンビエントミュージックとかはすごく向いているのかもしれない。

──「音の箱庭」というか。空間に音を配置していくような音像だと立体感を出しやすいのかもしれないですね。また、“サウナ好きすぎ、より深く”という曲が収録されていますが、サウナの「ととのう」感覚って、アンビエントミュージック体験に近いものがあると常々思っていたんです。

サウナとか、お茶とかね。それこそ“Melting Moment”という曲はコミュニケーションをテーマにお茶を提案するプロジェクト「BYSAKUU」第5弾で、オリジナルの茶葉、Tシャツ、カセットをセットにして出したんです。

──やっぱりアンビエントミュージックと「和」は親和性があるのかなと。

東洋思想とも近いですしね。イーノがアンビエントミュージックに接近していた頃は、特に禅とかの思想に影響を受けていたようだし、それこそテリー・ライリーは日本に住んでいたりして(笑)。日本のわびさび的な感覚とすごく近いものがあって。馴染みがあるんじゃないのかなと。

吉村弘さんとかは海外でものすごく聞かれていますよね。そういう日本人ならではの感覚もそうだし、あとやっぱり80年代に日本がバブルになって、お金がたくさんあって、商業施設のための音楽とかをちゃんとした音楽家に依頼してたくさん制作されたという背景もあると思うんですよ。

Cornelius "サウナ好きすぎ、より深く / Too Much Love For Sauna (Falling Deep)"

──小山田さんは日常生活の中でリラックスするために行っているルーチンや愛用しているグッズなどありますか?

最近よく使っているのが、「Endel」という睡眠アプリで、これもアンビエント系ですね。僕はスリープモードしか使ってないんですけど、リラックスとか集中とかいろんなモードがあって。ホワイトノイズを多めにしたり、メロディを控えめにしたりとか、指1本でカスタマイズできる。

──へえ! 面白い。

「Endel」にはジェイムス・ブレイクとかグライムスとか、結構有名なアーティストが音を提供していて。毎晩これで寝ていますね。ホワイトノイズとか波の音って、赤ちゃんが羊水に使っているときに聞いている音に近いと言われていて。実際、赤ちゃんを寝かせるための、ホワイトノイズを発する羊のぬいぐるみとかもありますしね。

@EndelSound Explained | What is Endel? | Soundscapes to Sleep, Relax and Focus

──心地よいノイズ、まさにマイブラやスロウダイヴがアンビエントに接近していったのも頷けますよね。楽器だけでなく「人の声」もアンビエントというか、ヒーリング効果があると思っているのですが、谷川俊太郎さんとのコラボ曲“ここ”はどうやって作ったのですか?

“ここ“は谷川さんの展覧会でインスタレーション用に作った曲で、もともとはやはりマルチチャンネルで結構細長い広い部屋に360度モニターと一個のモニターに対して一個スピーカーがついている囲まれた部屋があって、この朗読してくれた谷川さんの言葉が一音出ると、そこから声が出て、それが動いたり絵が出たりっていうような展示内容だったんです。

最初に谷川さんに朗読をお願いして、それをオートチューンみたいな、ピッチ補正ソフトに通すとその言葉が音符上のどの位置にあるかっていうのがわかるんですよ。それに対して、ハーモニーを入れていくような作り方を採用しました。谷川さんの発声によって音楽が発生するみたいな、谷川さんが作曲したとも言えるんです。言葉と音楽に「必然性」みたいなものがあるといいなっていうところからできた曲ですね。

ここ / いるか / かっぱ – Installation for TANIKAWA Shuntaro

「坂本さんの歌っている曲から選びたい」

──そして、アルバムの最後には、坂本龍一さんのトリビュートアルバム『A Tribute to Ryuichi Sakamoto』に提供した、“Thatness And Thereness”のカバーが収録されています。なぜトリビュートアルバムの企画でこの曲を選んだんですか?

坂本さんの曲を選ぶのはすごく難しかったですね。好きな曲もたくさんあるし。ただ、坂本さんは基本的に「鍵盤の人」なので、そこメインでカバーするよりも、坂本さんの歌っている曲から選びたいなっていうふうに思って。それで、“Thatness And Thereness”は坂本さんのボーカルも含めてすごく好きで。訥々と歌っている感じがいいなと思ってカバーすることにしました。

──“Thatness And Thereness”はソロ名義では初の、坂本さんによるヴォーカル曲でした。ルー・リードの“Berlin”を聞いて、あえてエフェクトを外した生歌にチャレンジしたようですね。

そう。だから生々しいんですよね。

──坂本さんも『async』や『out of music』などで、ある意味アンビエントミュージック的な手法というか、一回性にこだわったり、環境音を取り入れたりしていました。小山田さんが参加した『AMBIENT KYOTO 2023』にも、「坂本龍一 + 高谷史郎」名義のインスタレーションが展示されていました。

坂本さんご自身は、自分の音楽を「アンビエント」と言われることをすごく嫌がっていた印象があります。でも、まあ、もうだいぶ解釈もいろいろ広がっているし、坂本さんの曲でそういうふうに聞いている曲もたくさんある。それっぽいことは昔からやっていたしね。

──フェネスとのコラボアルバム『cendre』(2007年)などもそうですよね。

あと、坂本さんの『Esperanto』(1985年)というアルバムとかはニューエイジ系のアーティストがある意味で参考にしているようなところもあって。

──小山田さんは、坂本さんからどんな音楽的影響を受けたと思いますか?

音楽的な影響がたくさんあるとは思うんですけど、それでも真似しようにも真似できないというか。みんなが坂本さんで一番好きなとこって和声の組み立て方や、その気持ちよさなのかなと。そこはやっぱり、アカデミックに音楽を学んでいないとなかなかあの領域まで辿り着けないと思うんです。なので、具体的な音楽性の影響っていうよりも、音楽に対する「視野の広さ」というか。本当にどんな音楽でも作るし知っているじゃないですか。そういうところはすごいなと思っていますね。何にでも好奇心を持っていたし。

──2023年4月8日に大友さんとお茶の水で行った即興ライブに向け、坂本さんは3月14、15、16日に作業して約20分の音源を録音し、16日に渡したと聞きました(坂本が亡くなったのは3月28日)。これは、23年の元旦『Radio Sakamoto』にお二人が代打で出演したことに対する返礼であると同時に、当時苦境に立たされていた小山田さんへの坂本さんからのエールだったのではないかと。

本当にね、坂本さんは病気でめちゃくちゃ大変だったときに僕のこともすごく気にかけてくれていたし。僕だけじゃなくてね、あらゆるところに気を使ってというか、福島のことだったことだったり、神宮外苑の森のことだったり、最後の最後までやり続けていた。誰にでもできることじゃないなって思いますね。

AIの時代、共生の時代

──ところで、先日発表されたタワーレコードの広告「No Music, No life」に、技術の進化とグローバル化など社会の急速な変化や、ウクライナの戦争や中東の紛争、社会の分断、気候変動などについても触れていました。これまで小山田さんは、政治的なこと社会的なことを表立って明言したことがあまりないイメージだったので、ちょっと意外だなと思ったんです。

あのコメントは、今の社会についての質問に対してのコメントなんですけどね。若い頃は何も考えてなかったけど、やっぱり年取ってくるとね、いろいろ考えることも増えますよね。ただ、周りの人とかでそういうことをすごく考えている人がいるし、それに比べて自分自身は関心高い方だとはあまり思わないですね。今後も積極的に発言していきたいとか、そんなにないんですけど。でもやっぱり思っていることはあって、聞かれた時にはちゃんと答えたいなと思っていますね。

──「No Music, No life」には、「音楽は、エンターテインメントだけでなく、人々の感情やつながりを豊かにする役割を果たしていると思います」とも書かれてありました。社会が分断されている中で、音楽が人々をつなげる力について具体的にどのように感じていますか?

エンターテインメントっていうのはもちろんあると思うんですけど、やっぱり音楽は普遍的な言語なので、言葉の壁を越えたり、異なる背景を持った人たちが共鳴することができるんじゃないかなと思いますね。

──特に今、興味があることというと?

うーん、なんだろう。AIが怖いですね(笑)。

──怖いというのは?

音楽AI生成ソフトとか出てきて、僕もすごくハマってるんですけど、本当に人間が作った曲と遜色ないっていうか。一聴して判別できないぐらいのクオリティが、もう最初の段階でできちゃうんですよね。音楽は自分にとって一番身近なところにあるからより強く思うし、そういうのも含めて、やっぱり世の中のスピードがどんどん速くなっていって、「この先どうなっちゃうんだろう?」とは思います。

──電車内アナウンスとか、ニュースとかでも普通にAI音声が使われているし。

そうそう。僕も、このアルバムでは使ってないけど新しい曲でAIのポーカルとか使ってますし、それも人間が歌っているのとほとんど変わらない。音楽自体がどういうふうになるんだろうっていうのは、興味深い反面、怖いなっていう部分もある。

──ライブの演奏くらいですかね、生身の人間にしかできないことって。

それもボディソニックVRと立体音響と生成AIで「これでもいいじゃん」みたいなことにもなりかねない(笑)。想像できることって大体そうなるから、僕らが生きている間になるかどうかはわからないけど、でもこのスピード感だとなりそうですよね。

例えば、音楽に対するテクノロジーの進化っていうのって今までってたくさんあって、それによって音楽って変わってきたと思うんです。マルチチャンネルができたりハードディスクレコーダーができたりね。でもAIって、そういう次元じゃないと思うんですよ。今カオス状態で、そういう中から面白いものっていっても生まれてくるんで、ブレイクスルーできるような新しい可能性みたいなものにも興味を持ちつつ、恐怖も感じている状態ですね。

Interview&Text by 黒田隆憲Photo by Kana Tarumi

INFORMATION

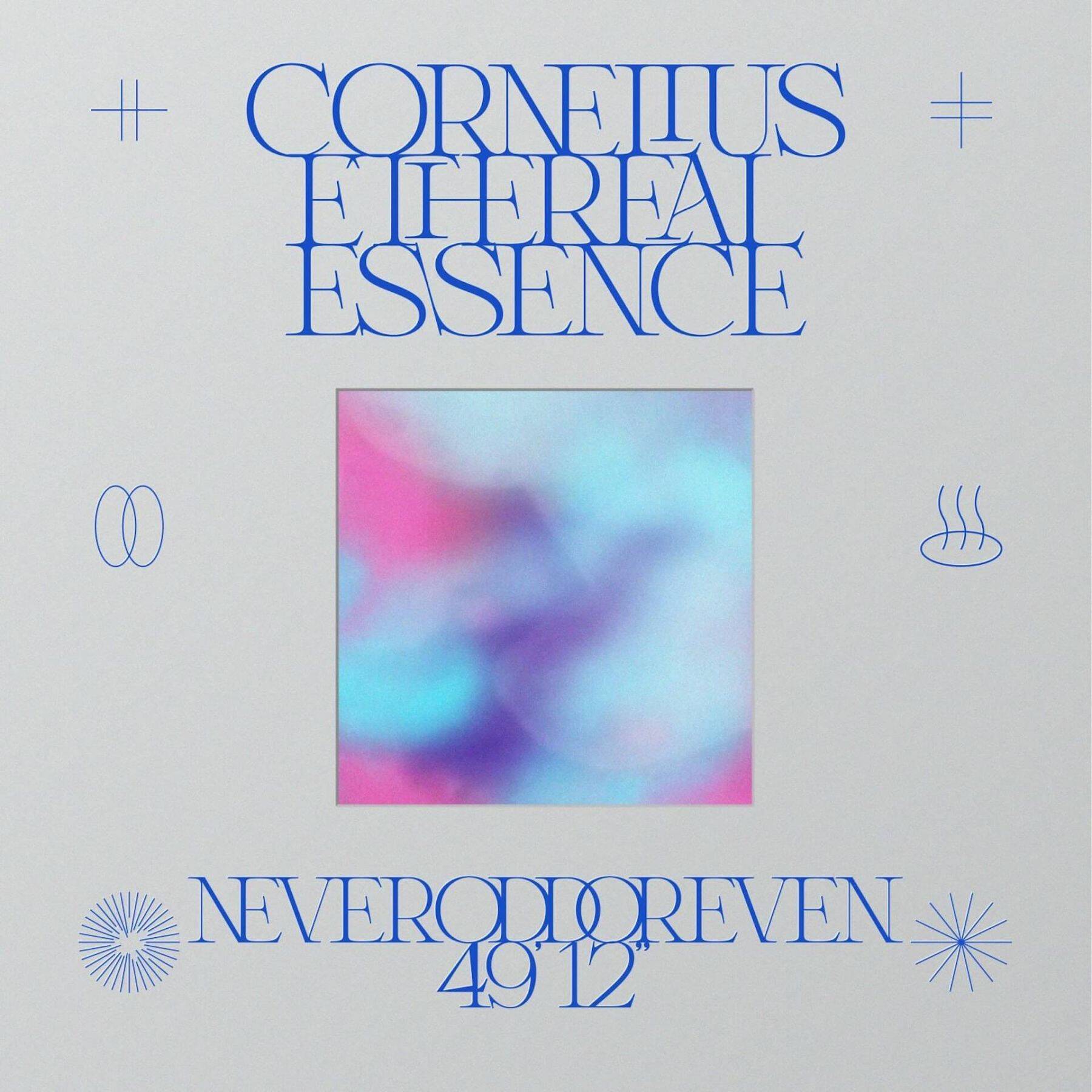

Ethereal Essence

2024.06.25(水)CorneliusWPCL-13566通常盤 CD 1枚組¥3,300(税込)【TRACKLIST】01 Quantum Ghost (アナログ7inch 「火花」カップリング曲。初CD化。)02 Sketch For Spring (渋谷パルコオープン記念BGM。初CD化。初配信。)03 Heaven Is Waiting (初CD化。初配信。)04 サウナ好きすぎ、より深く(テレビ東京 ドラマ「サ道」テーマ曲のリアレンジ曲。初CD化。初配信。)05 Xanadu (初CD化。初配信。)06 ここ (谷川俊太郎展(2018)展示楽曲 。初CD化。初配信。)07 Step Into Exovera (初CD化。初配信。)08 Forbidden Apple (21年配信シングル。初CD化。)09 Melting Moment (「BYSAKUU」第5弾のカセットに収録された楽曲リアレンジ。初CD化。初配信。)10 告白 - Cornelius ver. (ASA-CHANG & 巡礼「まほう」収録曲。)11 Mind Matrix (初CD化。初配信。)12 Windmills Of My Mind (雑誌「Nero」10周年記念号エキシビジョンで販売されたアナログ7inch収録 初CD化。初配信。)13 Thatness And Thereness - Cornelius Remodel (「A Tribute to Ryuichi Sakamoto」収録)

配信はこちら

夢中夢(VINYL ALBUM)

2024.08.21(水)CorneliusWPJL-10225アナログ 1枚組アルバム¥4,400(税込)【TRACKLIST】SIDE A01.変わる消える - Change and Vanish02.火花 - Sparks03.TOO PURE04.時間の外で - Out of Time05.環境と心理 - EnvironmentalSIDE B01.NIGHT HERON02.蜃気楼 - Mirage03.DRIFTS04.霧中夢 - Dream in the Mist05.無常の世界 - All Things Must Pass

詳細はこちらBAD ADVICE / MIND TRAIN

2024.08.21(水)CorneliusWPJL-10224アナログ 12インチシングル¥2,900 (税込)SIDE A01.BAD ADVICE - Cornelius, Arto Lindsay02.火花 -Joseph Shabason RemixSIDE B01.MIND TRAIN

詳細はこちらCopyright (C) Qetic Inc. All rights reserved.

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)