古文の教科書に載っている代表作ともいえる『枕草子』。

「春は、あけぼの」から始まるフレーズは、誰でも一度は習っているはず。

『枕草子』には、古文の基礎となる単語や文法がいっぱいつまっている。

定期テスト対策だけでなく、大学受験勉強にも役立つから、しっかりとマスターしておきたい作品なのだ。

そこで、『枕草子』について、スタディサプリの古文・漢文講師、岡本梨奈先生に解説していただいた。

【今回教えてくれたのは…】

岡本梨奈先生

古文・漢文講師

スタディサプリの古文・漢文すべての講座を担当。

自身が受験時代に、それまで苦手だった古文を克服して一番の得点源の科目に変えられたからこそ伝えられる「わかりやすい解説」で、全国から感動・感謝の声が続出。

著書に『岡本梨奈の一冊読むだけで古文の読み方&解き方が面白いほど身につく本』『古文ポラリス[1基礎レベル][2標準レベル]』(以上、KADOKAWA)、『古文単語キャラ図鑑』(新星出版社)がある。『枕草子』の冒頭「春は、あけぼの」の原文を読んでみよう春は、あけぼの。

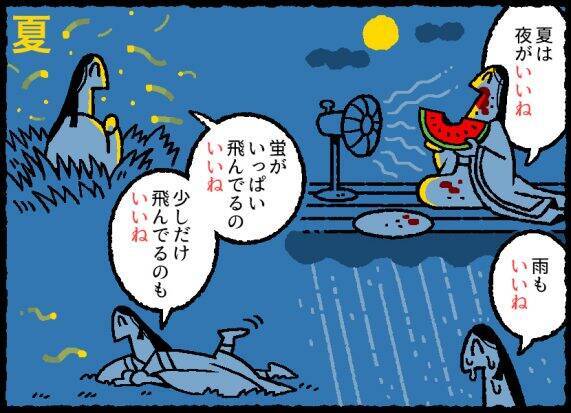

やうやう白くなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲の、細くたなびきたる。夏は、夜。

月のころは、さらなり。

闇(やみ)もなほ。

螢(ほたる)のおほく飛びちがひたる、また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行(ゆ)くも、をかし。

雨など降るも、をかし。秋は、夕ぐれ。

夕日のさして、山のはいと近うなりたるに、烏(からす)の、寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ、三つなど、飛びいそぐさへ、あはれなり。

まいて、雁(かり)などの列(つら)ねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし。

日入りはてて、風の音(おと)、虫の音(ね)など、はたいふべきにあらず。冬は、つとめて。

雪の降りたるは、いふべきにもあらず。※霜のいと白きも。

また、さらでもいと寒きに、火などいそぎおこして、炭もてわたるも、いとつきづきし。

昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶(ひおけ)の火も、白き灰がちになりて、わろし。

※「霜のいと白きも、また、さらでも」とされている場合もある。

「白きも」の後が「。」か「、」かによって、現代語訳が少し変わるので注意(次の現代語訳参照)。

『枕草子』の冒頭「春は、あけぼの」を現代語訳で読んでみよう春は、夜明け(がいい=趣がある)。

だんだんと白くなってゆく山際の空が、少し明るくなって、紫がかった雲が、細くたなびいている(のがいい)。夏は、夜(がいい)。

月の(明るい=満月の)ころは、言うまでもない。

闇(の月がないとき)もやはり(またいい)。

蛍が多く乱れ飛んでいるのや、また、(たくさん飛び交ってはいなくても)ほんの一匹二匹と、ほのかに光って飛んでいるのも、趣がある。

雨が降っているときも、趣がある。秋は、夕暮れ(がいい)。

夕日が(はなやかに)映えて、山の端にぐっと近づいたころに、烏が、巣に帰ろうとして、三羽四羽、二羽、三羽と、飛び急いでいる様子までも、心がひかれる。

まして、雁などが列をつくって飛んでいる様子が、とても小さく見えるのは、たいそう趣がある。

日が沈んでしまって、(聞こえてくる)風の音や、虫の音なども、また言うまでもない。冬は、早朝(がいい)。

雪が降っている早朝は、言うまでもない。※霜が真っ白におりたのも(いい)。

また、雪や霜がなくてもとても寒い早朝に、火を急いで起こして、(いろいろな部屋へ)炭を持って行くのも、(冬の朝に)大変似つかわしい。

(しかし、)昼になって、(寒さが)だんだん薄らぎ暖かくなってゆくと、丸火桶の火も、(ついほったらかして)白い灰になって(しまっているのは)、よくない(=似つかわしくない)。

※「白きも」の後が「、」の場合は、「霜が真っ白におりたのも、また、霜が真っ白におりていなくても」

※春はあけぼの_春編

※春はあけぼの_夏編

※春はあけぼの_秋編

※春はあけぼの_冬編

『枕草子』とは?『枕草子』とは、平安時代中期に清少納言が執筆した随筆(=現代でいうエッセイ)。清少納言は、中宮(=皇后)である定子(藤原道隆の娘)に仕えていた女房(=宮中などに仕える女官)です。

約300余段から成り、次の3種類に分類されます。

●「類聚(るいじゅう)章段」:「うつくしきもの」「ねたきもの」などの「ものづくし」

「山は」「虫は」など、同じ種類のものについて語ったもの

●「日記章段」:宮中での生活の様子を描いた日記的なもの

●「随想(ずいそう)章段」:自然描写「春は、あけぼの」や人間批評など、エッセイ的なもの

清少納言は28歳くらいのころから定子に仕えますが、2年目には定子の実家が没落していきます。

しかし、『枕草子』の中の定子は、キラキラと輝いていて、辛い描写はありません。いつまでも美しい主人の姿を残しておきたいという清少納言の気持ちが込められているのでしょう。

『枕草子』は「※をかしの文学」といわれています。ちなみに、「※あはれの文学」といわれているのは『源氏物語』です。

父は、後撰(ごせん)和歌集の撰者「梨壺(なしつぼ)の五人」の一人である、清原元輔(きよはらの もとすけ)。

曾祖父の清原深養父(きよはらの ふかやぶ)も歌人で、曾祖父、父、清少納言本人の歌も、百人一首に選ばれています。

橘 則光(たちばなの のりみつ)と結婚し、長男・則長(のりなが)を出産しますが、離婚後、定子に仕えました。

定子が亡くなると、宮中を去り、藤原棟世(ふじわらの むねよ)と再婚して摂津国にいたとされますが、晩年の詳細は不明です。「春は、あけぼの」のポイントをチェック!●冒頭部分は、「春は、あけぼの」と「季節+時間帯」のみで表現されています。

「春はあけぼのがよい」、「春はあけぼのがとても趣がある」ということですが、黄色マーカー部分が省略されています。簡潔だからこそ、インパクトがありますね。●四季の出だしが、「春は、あけぼの」「夏は、夜」「秋は、夕ぐれ」「冬は、つとめて」と、対になっています。●四季に、それぞれ「天象」を記しています。

春:紫がかった雲

夏:満月(月の明るいころ)、闇(蛍は飛んでいる)、雨(蛍もいない・真っ暗闇)

秋:夕暮れ

冬:雪、霜、寒気●四季に、それぞれ「光」があります。

春:明け方の空 / 夏:月、蛍 / 秋:夕日 / 冬:雪、炭火●秋は、「視覚」から「聴覚」へ。

まず、「視覚」(=夕暮れに烏や雁が飛んでいる様子)から入り、日没になると「聴覚」(=風の音や虫の声など)に変わっていきます。●冬のみ、宮廷での日常生活が描かれています。前述の「視覚」や「聴覚」だけではなく、寒さなどの「皮膚感覚」もでてきて、さまざまな感覚器官が研ぎ澄まされていたのですね。

さらに、ずっと「をかし」、「をかし」と言い続けてきたのに、最後は「わろし」で終わるというオチも、意外性があり、おもしろいですね。●「やまぎは(山際)」と「やまのは(山の端)」は、対照語で、試験によく出ます!

山際:空と山の境目の線で、空のほう。

山の端:空に接する山の部分。➡「山の端っこ」と漢字で覚えておけば忘れません!

※どちらか片方を完璧に覚えておけば、もう1つは自然にわかりますね。この場合は、「山の端」を漢字で覚えておくとよいでしょう。

上流階級の人たちの、いわゆる暖房器具です。

桐の木などをくり抜いて、内側に金属板を張り、灰を入れて炭火で暖をとりました。

外側は漆を塗ったり、蒔絵を施したりしたようです。

【問題】次の①~③を現代仮名遣いに直した読み(発音)をひらがなで答えよ。

①やうやう

②やまぎは

③をかし

↓

↓

①ようよう (「a+う」=「オー」と発音する)

②やまぎわ (語頭以外の「はひふへほ」➡「わいうえお」と発音する)

※なほ➡なお、おほく➡おおく、あはれ➡あわれ なども同様

※「やまのは」は「山の端(は)」。「端」の意の「は」は語頭=「は」の発音のまま

③おかし(「を」は「お」と発音する)★【漢字の読み方】

【問題】次の①・②の漢字の読みを現代仮名遣いで書け。

①烏

②火桶

↓

↓

①からす

②ひおけ★【単語の意味】

以下の単語は、意味を問う問題がよく出る。

・あけぼの:夜明け方

・やうやう:だんだん、しだいに

・やまぎは:山に接する空の部分

・さらなり:言うまでもない、もちろんだ

※「言ふもさらなり」「言へばさらなり」の形でも用いられる。

・なほ:やはり

・をかし:趣がある

※ただし、「をかし」はプラスとマイナスの意がある。

プラスは「すばらしい・かわいらしい」、マイナスは「滑稽だ・おかしい」など。

・やまのは:空に接する山の部分(山の端っこ)

・いと:たいそう、とても

・あはれなり:しみじみとした趣がある

※「をかし」同様、さまざまな意味がある。

「ああ」と声が漏れ出るようなしみじみとした感情が原義。どう「ああ」なのか、文脈で判断することが必要。

・まいて:まして

・はた:また

・いふべきに(も)あらず:言うまでもない

・つとめて:早朝

・さらでも:そうでなくても (さら+接続助詞「で」+係助詞「も」)

・つきづきし:似つかわしい、ふさわしい

※「付く」の連用形「付き」が重なってできた言葉。いかにもぴったりな「似つかわしい、ふさわしい」様子、と覚えておくとよい。対義語「つきなし」。

・わろし:よくない

※評価の段階に分けると、上から、よし➡よろし〔=悪くはない〕➡わろし〔=よくない〕➡あし〔=悪い]となる。ほかにもこんな問題が出題されるはず!★【文法問題】

【問題】 次の黄色マーカー部分の「に」はそれぞれ何か。最も適切なものを、後の選択肢の中から答えよ。

①ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くも…

②風の音、虫の音など、はたいふべきにあらず。

ア ナ行変格活用動詞の活用語尾

イ 形容動詞の活用語尾

ウ 完了の助動詞「ぬ」の連用形

エ 断定の助動詞「なり」の連用形

オ 格助詞

カ 接続助詞

↓

↓

①イ 「~か・げ・ら+に」は形容動詞が多い。

「~か・げ・ら」の部分が「様子・状態」であれば、形容動詞。

(例)しずかに・うつくしげに・きよらに

②エ 「連体形+に」で、後ろに「あり」の活用語があれば、断定の可能性が高い。

※断定の助動詞「なり」の語源=「に+あり」★【解釈問題】※記事の最初にある原文を参照。

問1 「春は、あけぼの」や「夏は、夜」の後ろに省略されている形容詞として、適切なものを文中から抜き出して書け。

問2 「山ぎは」と対比で用いられている言葉を、文章中から3文字で抜き出せ。

問3 「ぬるくゆるびもていけば」とあるが、何が「ぬるくゆるびもてい」くのか答えよ。

問4 「いとつきづきし」とあるが、何が何に似つかわしいのか説明せよ。

問5 「さらでも」は、ここではどういうことか説明せよ。

問6 「〇は夕暮れ」の空欄〇にあてはまる季節を答えよ。

↓

↓

問1 をかし

問2 山のは

問3 寒さ

問4 炭をいろいろな部屋に持って行く様子が、寒い冬の早朝に似つかわしい。

問5 「いと白きも。」の場合:雪や霜がなくても、ということ。

「いと白きも、」の場合:霜が真っ白におりていなくても、ということ。

問6 秋

※このように「季節」か「時間帯」のどちらかを空欄にして、選択肢か記述で問われる。★【文学史関連】

問1 『枕草子』の作者を答えよ。

問2 『枕草子』は何年前後に成立した作品か、また、それは何時代中期かも答えよ。

問3 『枕草子』のジャンルを答えよ。

問4 『枕草子』は三大随筆のうちの一つである。残り2つの作品と作者を答えよ。

↓

↓

問1 清少納言

問2 1000年(前後)、平安(時代)

問3 随筆

問4 『方丈記』:鴨長明 /『徒然草』:吉田兼好 (兼好法師)「春は、あけぼの」だけじゃない!

★これだけはおさえておきたい『枕草子』の単語20選★

単語意味ワンポイントアドバイスあいなし①つまらない

②気にくわない「愛無し」「合ひなし」「敢へ無し(こらえられない)」「文無し(道理がない)」など、語源は諸説あるが、マイナスイメージをおさえる。あさまし①驚きあきれるプラス、マイナスどちらの意味でも使う。ありがたし①不思議だ

②身分が低い

③粗末だ昔、文字が書ける人にとって、粗末で見苦しい生活をしていた身分の低い庶民のことは、理解できない不思議な存在だった。いたづらなり①役に立たない。無駄だ

②むなしい

③することがない努力に見あった結果が得られず、無駄だったと失望する期待はずれ感が元の意味。いとほし①気の毒だ。かわいそうだ

②いとしい。かわいい覚えておきたい重要な意味は、断然①のほう。いみじ①はなはだしい。とても

②大変だ

③すばらしい「いみじ」が「うれし」など、何かにかかるときは、①の意味で「とてもうれしい」。「いみじ」単独だと、プラスの意味か、マイナスか、文脈判断が必要。うつくし①いとしい。かわいい

②立派だ現代語訳だと「プリティー」。

もともとは、身内の幼少の者に対して「かわいい」と思う気持ち。おどろく①はっと気づく

②目が覚める「びっくりする」の意味もないわけではないが、古語の「おどろく」は、目がパッと大きくなるイメージで覚えておく。

「はっと気づいた」ときに目が一瞬大きくなるし、「目が覚めた」ときも同様。かしこし【畏し・恐し】①恐ろしい

②恐れ多い

【賢し】①利口だ。すぐれている現代語とギャップがある【畏し・恐し】のほうが重要。 かしづく①大切に育てる

②大切に世話をする「頭付く」(かしらづく)=土下座。

相手に土下座するほど敬って大切に育てること。

相手が幼少の子どもでなければ、②の意味になる。かなし【愛し】①いとしい

②かわいい

【悲し】①かわいそうだ。

②心がいたむ現代語とギャップがある【愛し】のほうが重要。げに①本当に

②なるほど「実に」と漢字で覚えておく。

「実に(じつに)おもしろい」=「本当におもしろい」。こころうし①つらい

②いやだ「心憂し」と漢字で覚えておく。

「憂し」は憂鬱の「憂」で、マイナスイメージ。

「うし」だけの場合もある。さうざうし①もの足りない。ものさびしい発音が「そうぞうし」だが、現代語の「騒々しい、うるさい」の意味とは全然違うので要注意!すさまじ①つまらない

②寒々としている期待が裏切られたようなマイナスの感情。

「すさまじ」の「さま」が、芸人がよく使う「さむっ」に見えてくると覚えられる。ののしる①大騒ぎする

②評判になる「口やかましく批判する」の意味がないわけではないが、元の意味は「大声で騒ぐ」。

「大声で騒いでいれば、評判にもなる」と覚えておくとよい。はづかし①立派だ

②きまりが悪い大事なのは、断然①の意味。

「こちらが恥ずかしくなるくらい、相手が立派だ」ということ。めでたし①すばらしい

②心ひかれる「愛(め)で」+「甚(いた)し」が省略されてできた言葉。

「愛づ」は賞賛する、「甚し」は「程度がはなはだしい」の意味。

「賞賛することがはなはだしい」→「すばらしい」。やがて①すぐに

②そのまま元の意味は「即」。時間なら①、状態なら②。

読みものとしても、とてもおもしろい『枕草子』。

清少納言が考えていたことだけでなく、平安時代の宮中の様子、生活ぶりが見えてくるから、「春は、あけぼの」で終わってしまわないで、じっくりと読んでみては?

原文と現代語訳を照らし合わせながら読むことで、古文の勉強にもなる。

作品が描かれた背景を考えながら、楽しく読んでみよう!

★ほかの記事もCHECK!

成績アップの秘訣はノートのとり方! アメリカの名門大学で開発された『コーネルメソッド』とは?

集中しやすい?集中しにくい?“ながら勉強”って実際どうなの?

現役東大生&東大卒業生113人に聞く!効果的な一夜漬けの方法とは?

小論文完全マニュアル① 意外とみんなわかってない!?目からウロコの「小論文とは?」

英語で自己紹介する人必見!「部活で頑張ったこと」を英訳&解説

推薦・AO入試を受験するなら必見!面接のNG&OK回答例

投稿春は、あけぼの。『枕草子』って、どんな作品?は【スタディサプリ進路】高校生に関するニュースを配信の最初に登場しました。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)