そもそもバティステは、様々な地域やジャンルの要素を交差させる中で、「アメリカ」や「アフリカ系アメリカ人」をどう捉えるかという視点を常に作品に組み込んできた。グラミー賞を席巻した『WE ARE』(2021年)では、ニューオーリンズのジャズからゴスペル、R&Bに至るまで、全編を通じてアメリカを描き出した。『World Music Radio』(2023年)では世界中のアーティストとの共演を軸にしながら、ゴスペルやジャズ、ソウル、カントリー、ブルースといった要素を軸に据えた曲も並べていた。そして前作『Beethoven Blues』(2024年)ではベートーヴェンを題材にしつつ、ブルースやラグタイム、ブギウギといったアフリカ系アメリカ人が築き上げてきた音楽を織り交ぜた。

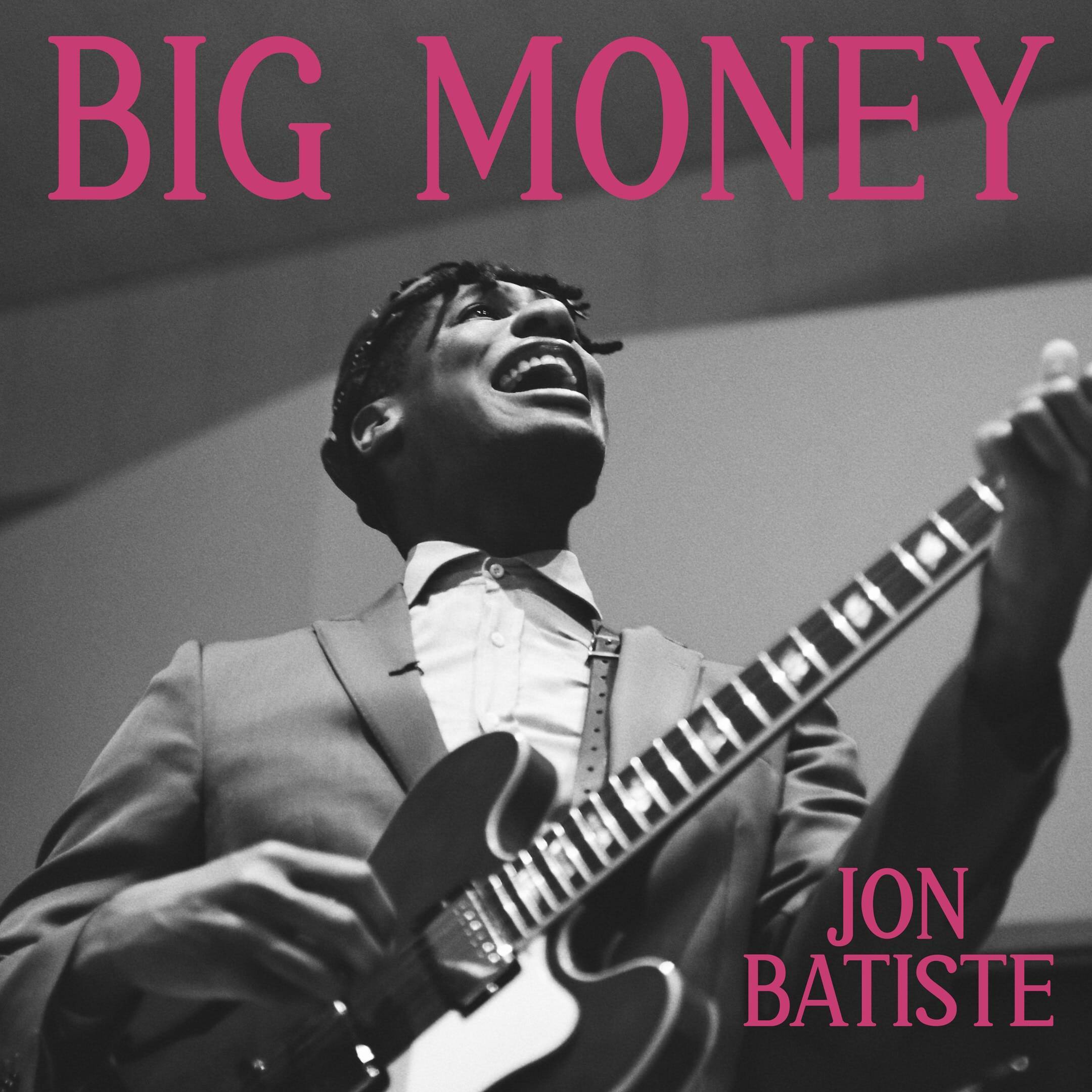

彼は作品ごとに大きな変化を示し、常に世界を驚かせてきたが、一貫してアフリカ系アメリカ音楽を提示する姿勢は崩していない。新作『BIG MONEY』もまた、その延長線上にある作品だと言えるだろう。ただし今回は「歌」が前面に立ち、ギターが際立つ楽曲が印象的だ。オールドスクールなアフリカ系アメリカ人の歌ものを弾き語りで聴かせるバティステは、シンガーソングライターとしての新たな一面を見せている。その姿は、ビヨンセの『COWBOY CARTER』とも響き合うのではないだろうか。

そして、これまでの作品と同様に、音楽の背景には数々のメッセージや意図が込められている。それは詩的で、しばしば隠喩を含み、解釈は聴き手に委ねられている。ブルースやフォークの弾き語りであっても、バティステらしさは失われていない。

アメリカーナから取りこぼされたもの

―まずは『BIG MONEY』のコンセプトを教えてください。

バティステ:『World Music Radio』で全米をツアーした時、ツアーバスの中で自分なりの”旅の日誌”みたいなものをギターで記録してたことがきっかけさ。ツアーに出ると、行く先々でいろんな出会いがあり、目にする風景があるもんだろ? 僕の場合、大学を卒業して数年後にはテレビ番組の仕事を始め、それを7年間続けていたので、他のアーティストのツアーに参加したことはあっても、自分名義のツアーはその時がほぼ初めて。そんな初めてのツアーを回りながら、その時、この国で起きていたことと、自分の考え——それまでずっと”ソーシャル・ミュージック”と呼んでいた哲学——つまり、物事のルーツはどこにあるのか?ということをよく考えていた。そしてツアーバスの中でもバックステージでも、いつもギターで、歌詞やメロディ、コード進行の断片のようなものを録音していたんだ。そうやってまとまっていったものを録音した中の1つが、タイトル曲の「BIG MONEY」だった。

曲を書いた日のこともよく覚えているよ。その前日、ナッシュヴィルのライマン・オーディトリアムでライブをやって——そこは「ナッシュヴィルの母なる教会」と呼ばれる、特別な会場だ(※カントリー音楽の聖地として有名)—— その経験がインスピレーションになったんだと思う。ナッシュヴィルを離れるその日、「BIG MONEY」が書けたんだ。その同じ週には「Petrichor」が書けた。ツアーバスの中で、ギター、フィドル、マンドリン、ドラムまですべて僕一人で、1本のマイクで録ったんだ。

共同プロデューサーであるNo IDことディオン(・ウィルソン)と出会ったのも、その頃だ。彼はヒップホップ系のプロデューサーなので、今回のようなフォークっぽい音楽はまるで畑違いだ。でも彼とは、コラボレーションをするとかいう以前に、あくまでも友人として何年も話をしてきたんだ。そして彼自身がヒップホップとは違う音楽に進化していきたいと望んでいることがわかったので、「じゃあ一緒にやろうか」という話になった。

―なるほど。

バティステ:でも最初から、どういうアルバムにしたいというはっきりした形があったわけじゃない。作業を進め、レコーディングをしていくうちに、アルバムの姿が見えてきた。なので10日……2週間もかからないくらいで、アルバム全部を録り終えたことになる。ツアー中に書いて録音していた数曲に加え、残りはアレンジ、歌詞、パフォーマンスすべて、その2週間で作業してしまった。まるで、瓶に稲妻を閉じ込めるみたいにね。

1つ前のスタジオ作『World Music Radio』を、僕が配役したコンセプト・アルバムと呼ぶなら、今作はある瞬間を切り取ったスナップショットのような、アーティストとしての自画像のような一枚だ。

―『Hollywood Africans』『WE ARE』『World Music Radio』『Beethoven Blues』そして『American Symphony』と、あなたはこの10年間に発表してきたアルバムを通じて”ソーシャル・ミュージック”という文脈を描いてきました。その中に『BIG MONEY』をどう位置付けますか?

バティステ:僕はいつも人間の創造の歴史をたどっているんだ。とりわけ、アメリカ音楽におけるあらゆる物事の起源を知ろうと、ソーシャル・ミュージックという概念を通して、ずっと考え続けてきた。こういうアルバムをいつか作りたい、という思いはずっとあった。でもアルバムを作る時には、インスピレーションに従わなきゃならない。流行や業界の常識——アルバムはいつ出すべきか、という決まりきった流れ——に従うわけじゃない。『Beethoven Blues』を出してまだ1年も経っていないけど、インスピレーションが降りてきたら動かずにはいられないし、やりたいことをやるしかない。だからそうしたんだ。

その中で、特に僕が考えたのは”アメリカーナ”という言葉だ。アメリカーナとはすなわち、アメリカの歴史や神話、文化的遺産、国としてのアイデンティティや文化精神や本質のこと。

それこそがアメリカーナだ。『BIG MONEY』は新しいアメリカーナだ。そこにはゴスペルもあるし、ブルースも、ジャズもある。ソウル、R&B、ファンクへと繋がる音楽がある。僕にとっては、そうした音楽すべてがアメリカーナなんだ。カントリーやフォーク、ブルーグラス同様、みんな同じ源から生まれたアメリカーナなんだよ。

失われゆくオーセンティックを求めて

―なぜ今回、アメリカーナだったのでしょうか?

バティステ:僕が作るすべての音楽がブルースに根差すのはごく自然なことだし、ジャズに根差し、育った地域の音楽に根ざすのも自然なことだ。だって、そうしたいろんな音に常に囲まれて育ってきたわけだから。

でも僕にとっては、これまでずっとやってきたことだ。今回はそれをすごく率直に、削ぎ落とした形で表現したアルバムだ。今の時代、それが特に重要だと思えたんだ。人間は今、アイデンティティについてたくさんの問題に直面し、自分たちが何者なのかを見つけ、理解しようとしているんだと思う。実際、AIによる技術の進化によって、物事の本質や魂までもが商品化され、売り物になっている。かつてはそんなものが商品になるとは思ってもみなかった。そんな時代だからこそ、リアルでオーセンティックな方向を目指したアルバムを作ることが、大切だと僕は思ったんだ。もはやポピュラー音楽の世界では、失われつつある芸術になっているからね。それで、もう一度、自分の原点に立ち帰ろうと思った。『Beethoven Blues』はクラシック音楽を弾いていた頃の、まだ子供だった僕のルーツ。

―近年、ブルースをテーマにしたり、フィールド・ハラー(労働歌)やワークソングといった伝統を学んで、作品を作るミュージシャンが多い気がするのですが、今回あなたがやったことも、同じ文脈で語れると思いますか?

バティステ:ああ、これはある種、ジャンルという名前がつく以前から存在していたルーツ・ミュージックなんだと思う。農民や小作人、地域に暮らす普通の人たちが奏でていた音楽。苦しみの中から生まれた音楽、痛みの中にある喜びから生まれた音楽、抑圧に耐え、人間性を保つために作らざるをえなくして生まれた音楽だ。

今回のアルバムで僕がやったことは、まさにそうした音楽へのコールバック(回帰)。街角で人々が奏でていた音楽、農場で鳴っていた音楽、野外礼拝で歌われていた音楽。そういった音楽すべての一部に、僕の音楽はある。僕はそういう音楽が今も生きている場所で育った。いまだに(ニューオーリンズでは)暮らしの中に音楽が息づいている。空気の中にある。僕らのコミュニケーションの中にも、訛りの中にもある。DNAの中にあるんだよ。

アンドラ・デイを迎えた「LEAN ON MY LOVE」は「愛を信じること」をテーマに制作。MVはカリフォルニア州アルタデナの教会にて撮影。2025年1月に発生したカリフォルニア山火事で被災し、家を失った人々が困難を乗り越え、再び歩み出す姿が描かれている

ランディ・ニューマンとの共鳴

―このアルバムにランディ・ニューマンが参加しているのは、とても大きな意味があると思います。「Short People」や「Political Science」といった曲で「アメリカの矛盾や欺瞞(deception)」を歌ってきたランディにあなたが共感するのは、先ほど話してくれたような部分も大きかったのでしょうか?

バティステ:ああ。皮肉な歌詞を書かせたら、彼の右に出る者はいないからね。このアルバムで僕が描きたかったのもそういった精神だった。実際、『BIG MONEY』というタイトル自体がそもそも皮肉なんだ。警鐘を鳴らす物語であり、いくつものレイヤーを含んでいる。ランディが書く曲の重奏的で複雑なテーマ、それをシンプルに表現する手腕が僕はすごく好きだし、共感するのもそういう部分さ。

もう一つ共感できるのは、彼が僕と同じピアニストであり、レイ・チャールズの伝統を引き継いでいるところ。そこが僕らの共通点さ。彼こそ、カントリーミュージックとフォーク、アメリカーナの歴史を振り返り、それらを一つに繋げて、大衆的な表現の中に持ち込んだ第一人者だ。もともと繋がっていたものだったけど、それがポピュラーミュージックという形に昇華されたのは、レイ・チャールズがいたからなのさ。

そんなふうにいくつもの接点がある人だったので、ある日、ふと思い立って、こちらから連絡をしてみた。僕は昔から”キング・オブ・飛び込み電話”なんだよ。一度会ったことがある人に、何年も連絡をしなかったとしても、ある日突然、電話をし、そこから関係が始まることがよくある。ランディともまさにそうだった。共通点も多く、話せることはたくさんあるとわかっていたからね。僕が(『ソウルフル・ワールド』で)ピクサー/ディズニー映画の仕事をした時にも連絡を取っていたんだけど、今回改めて連絡を取り、最終的には彼のリビングルームで一緒にジャムセッションをするまでになった。そしてそれが、彼がまた歌う気になるきっかけだったみたいなんだ。実はそれまでしばらく、彼が歌ってなかったことも僕は知らなかった。それで、この瞬間を記録したいと思った。また歌いたいと彼が思うことに、自分が関われたのだとしたら、本当に嬉しい話だからね。

そうやって「LONELY AVENUE」という曲が出来たんだ。ランディのリビングルームでね。「LONELY AVENUE」と「BIG MONEY」と「PETRICHOR」は、まだアルバムを作ろうとも考えてもなかった時に、ただその瞬間を記録したい、という思いだけで作った3曲さ。

―ランディとの共演にあたって、ブルースの名曲である「LONELY AVENUE」を選んだ理由を教えてください。

バティステ:レイ・チャールズと結びついた曲だし、彼は僕たちのヒーローだからさ。しかもこの曲は、レイ以外ではちゃんとレコーディングされていない。僕にとっては、アルバムのテーマにタイミング的にも、とても合っている気がした。今は、孤独のパンデミック……つまり孤独が蔓延した時代で、思っている以上にそれが深刻な問題になっている。『BIG MONEY』はまさにそんな”今”を捉えたスナップショットだ。今、人はSNSで毎日誰かの投稿を見たり、画面越しに会ってはいるかもしれないけれど、実は孤立していて、誰とも繋がっていない。だからこそ、この曲には今の時代に響く力強いメッセージがあると思ったんだ。

「孤独のパンデミック」に捧げるメッセージ

―ランディが描く孤独や寂しさには、独特な世界がありますよね。「Marie」や「I Think It's Going to Rain Today」など。それもあって、彼がこの曲に最適だったというのもありますか?

バティステ:ああ。僕らはすごく感覚が近いというか。ランディはごく初期の頃から、孤独とかある種のブルースの感覚を、ストーリー仕立てのポップソングに乗せて表現してきた第一人者だ。そしてこのアルバムにも、そんなストーリー性のある曲や瞬間がたくさんある。だからこそ、彼とこの曲でデュエットするのが一番しっくりくる形だと思えたんだ。

―孤独というテーマを扱っていることと、アルバムがブルースを軸にしているのはとても重要なポイントなんだと思います。あなたが考える孤独は、パーソナルな問題というよりも、パンデミックと先ほども言っておられましたが、世界的、社会的な問題だという意識なんですね?

バティステ:そうだね。今、世界には孤独がパンデミックのように蔓延している時代で、そのことを口に出せないまま、抱えている人が多いことを忘れてはならない。感じていても、それをどう言葉にしていいかわからない人たちのなんと多いことか。そんな時、力になるのが音楽だ。うまく言葉にできない気持ちを、歌が代わりに表現してくれる。そうやって人間らしさを取り戻せれば、人と繋がることもできるし、外のことよりも、自分の内側で起こっていることに意識を戻してくれるんだ。

Photo by Beth Sacca

―ところで、最後の曲「ANGELS」で、『World Music Radio』にも登場したあなたのオルターエゴ、Billy Bob Bo Bobが出てきます。これってどういう意味があるのでしょう?

バティステ:ああ、Billy Bobが戻ってきたぜ! Billy Bob Bo Bobは僕の別人格。宇宙を旅する語り部。Billy Bobは僕の中の内なる子供を代弁する声。同時に、1千年も生き続ける。2歳でありながら、同時に1000歳のスピリットだ。

『BIG MONEY』には深いテーマがあり、内容としても実にヘヴィなアルバムだけど、それがピークに達するのが(最後から2番目の曲)「MAYBE」だ。このアルバムの感情の流れを支える軸というか、不安定さや傷つきやすさといったアルバムが掲げるテーマを、最もよく表した曲だと言える。

そして祈りとしての「Angels」で、また『World Music Radio』(の世界)に戻っていく。君はふと思うかもしれない。「これはアルバムを通してのtransmission(発信されたメッセージ)なんだろうか?」と。どう解釈するかは君次第だ。ただ僕は、2枚のアルバムを繋げるとてもいい方法だと思ったんだ。聴いてみればわかると思うけど、「Angels」の終わりが『World Music Radio』に繋がってもいいし、『World Music Radio』の終わりが『BIG MONEY』の始まりにもなりうる。どちらでもうまくいく。作品どうしがしっかりと繋がるように作られているんだよ。

ジョン・バティステ

『BIG MONEY』

発売中

日本盤:SHM-CD、ボーナストラック追加収録

再生・購入:https://jon-batiste.lnk.to/bigmoneyPR

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)