メンバー全員が大学のジャズ科出身ながら、ライロ・カイリーやオールウェイズといったバンドに影響を受けた爽快なギター・ポップ・サウンドで日本でも人気の高い彼らだが、3年ぶりとなる新作『Straight Line Was A Lie』までの道のりは決して平坦ではなかったようで、ソングライティングを手掛けるボーカル&ギタリストのリズ・ストークスは、成功と引き換えに心身のバランスを崩してしまったそうだ。

しかしながらようやく届いたアルバムには、そんな心情を歌ったメランコリックな曲だけではなく、逆境を自虐的に笑い飛ばすような、アッパーな曲も含まれている。ニュージーランドを襲った記録的豪雨や、インドネシア出身の母親との複雑な関係など、パーソナルなトピックを扱いながら、ゆるやかに回復の道を辿るような本作について、リリース・イベントのためニューヨーク滞在中だったリズと、プロデューサーでもあるギターのジョナサン・ピアースが答えてくれた。

左から2番目がリズ・ストークス、3番目がジョナサン・ピアース(Photo by Frances Carter)

―以前インタビューした際、「ザ・ベスの曲には光の屈折とか蒸発する水みたいな歌詞が多いけど、リズは科学のエキスパートなのか?」みたいな質問をしたら「違うよ!」と否定していたので(笑)、アルバムからのリード・シングルだった「Metal」の〈So you need the metal in your blood(血中には金属が必要)〉 という歌詞には驚きました。ただ、”Iron(鉄分)”ではなく”Metal(金属)”にしたのはなぜだったのでしょう?

リズ・ストークス:やっぱり”Iron(鉄分)”だけじゃなくて、”硬さが必要”みたいなニュアンスがあったんだと思う。それに、歌詞を書くときは、理屈ではなく、それがしっくりくるかどうかだったりする。単純に”Metal”という言葉の響きの方が合っていると思ったの。もちろん、私は科学者では全然ないけど、世界の仕組み、生物の仕組み、自然がどう動いているのかを学ぶのはすごく面白いと思っていて、素人だけど興味を持っているところはあるわ。

―ニュージーランドのバンド、クラウデッド・ハウスが自然のことを歌ったりするのに影響を受けたと言っていましたよね。

リズ:ニュージーランドとオーストラリアではすごく人気のあるバンドで、彼らはよく、天気のことを歌っているの。それがすごく印象に残っていて、私も前作を作るときに「天気についての曲を書こう」と思って、自分のアイデア・リストに入れていた。単純にそういうテーマが好きだったから。

ジョナサン・ピアース:特に島国出身の人はそうだよね。

―そういえばクラウデッド・ハウスのニール・フィンの息子でもあるリアム・フィンが今回のアルバムに参加していますが、それはどういった経緯で?

リズ:今回のアルバムの大部分は、私たちがロサンゼルスに数カ月いたときに書いたものなの。そのあいだ、いろんな人の家を転々と借りていて、その内のひとつがリアム・フィンの家だった。彼自身、すごく素敵な音楽を作る人よ。彼の家の裏にあるガレージに小さなスタジオがあって、そこでデモを作っていたんだけど、そこにシガーボックス・ギターという小さなギターがあって、それを使って「Roundabout」という曲を書いた。その後ニュージーランドに戻って、書き直した部分も含めて、ちゃんと録るために同じようなギターを探したんだけど、どうしても見つからなくて(笑)。それでリアムにお願いして、そのギターで少しパートを録り直してもらえないかとお願いしたの。彼はすごくギターが上手だから。私たちの方でも、マンドリンとかいろいろ試してみたんだけど、どれもしっくりこなくてね。そのギターは、12弦ギターの上4本だけを使ってるような、すごく小さい楽器なの。

―ロサンゼルスでは黒澤明の映画を観ていたという話を聞いたんですけど、どの作品を観ていたのですか?

リズ: 『七人の侍』を観た。

ジョナサン:『天国と地獄』は、すごくドラマチックで、振れ幅が激しいんだよ。アクションの感じも強烈で、観ていて本当に楽しかった。

―もっと深堀りしたいところですが時間も限られているので(笑)、先日あなたたちと同じ大学に通っていたフィービー・リングスのメンバーが来日していましたが、「Metal」のミュージック・ビデオは、フィービー・リングスのベーシストのベンの実家の農場で撮影したというのは本当でしょうか?

リズ: そう、ベンのご両親の農場で撮影したの。すごく親切にしてもらって。私たちはその前にも一度行ったことがあって、フィービー・リングスのベンがそこで誕生日パーティーを開いたことがあったの。だからそのときに彼の家族にも会っていた。それでミュージック・ビデオを作ることになったときに、監督が「ベンの農場で撮ってみたら?」と提案してくれたの。

フィービー・リングス

ニュージーランドを襲った豪雨とトゥイの啼き声

―新作はAnti-からのリリースになりますが、ワクサハッチーのケイティ・クラッチフィールドの双子の姉のアリソンが、現在Anti-のA&Rを務めているそうですね。やはり彼女からの熱心な誘いがあったのでしょうか?

リズ: そうだと言えるわね。

ジョナサン:彼女の存在は大きかったよね。

リズ: 彼女はもう数年くらいAnti-にいて、私たちのアルバムがちょっとずつ形になってきたタイミングで、そろそろどこかのレーベルと組むことを考え始めていた。でも正直、特に興味を持てるレーベルがあまりなくて……でも、唯一、例外だったのがAnti-だった。アリソンの熱意がすごく大きかったし、彼女自身もミュージシャンで、ケイティともたくさんツアーをしてきたから、音楽をやるということがどういうことか、本当によく理解してくれていると思う。だからレーベル全体としても、ミュージシャン的な立場から、ちゃんと寄り添ってくれている感じがあった。

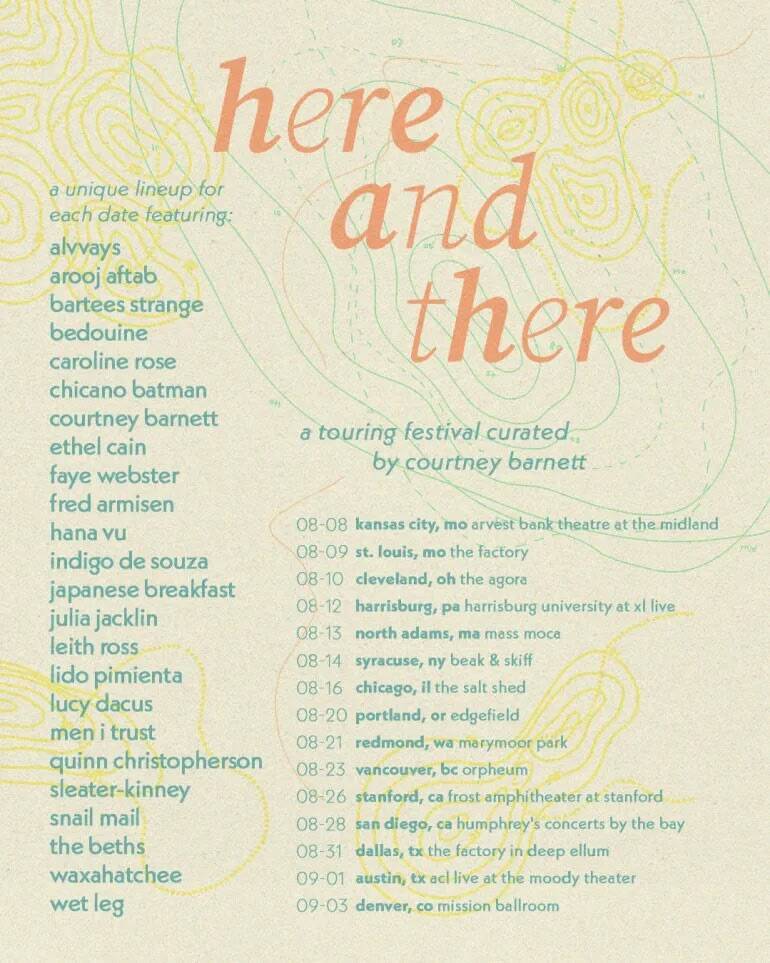

―コートニー・バーネットと同じマネージメントに所属したそうですが、2022年にコートニーが主催したヒア・アンド・ゼアという全米ツアーに、オールウェイズと一緒に参加していましたよね。 やはりあれがきっかけだったのでしょうか?

リズ: あれがきっかけだったかは分からないけど、すごく特別な体験だったのは間違いないわ。

ジョナサン:この2組のアーティストは、自分たちが目指したいと思っている理想の音楽家像にすごく近いんだよね。だから、一緒のステージに立てたのは本当に特別なことだった。実際に一緒に過ごして、すごく気が合うと分かったし、音楽との向き合い方とか、そういう話を共有できたのも最高だったな。

―「Mosquitoes」で歌われているニュージーランドの豪雨について教えてください。曲の最後に入っている鳥の鳴き声は、歌詞にも出てくるニュージーランドの鳥トゥイなのでしょうか?

リズ: そう、あれはトゥイの鳴き声。

ジョナサン: 「Mosquitoes」の最後に入っているのは、アルバム制作中に毎日僕たちの寝室の窓の外で鳴いていた、ある一羽のトゥイの鳴き声なんだ。4カ月か5カ月、いや6カ月くらいだったかな、「ピーピーピーピー…」というまったく同じ鳴き方を、何度も何度もずっと繰り返していて……最初はすごくイライラしてしまったんだ。でも、「だったらもうこの鳥を好きになるしかない」と思って、録音して曲に入れることにした。そうすれば、イヤでも愛着が湧いて、嫌いにはならないかと思って(笑)。

リズ:でも今は、あの鳥がいなくなってちょっと寂しくなってる。

ジョナサン: でもこの前また鳴き声を聞いた気がするから、もしかしたら冬のあいだどこかに移動していただけかもしれない。

インドネシア出身の母親との関係

―「No Joy」のレコーディング映像で、日本のユニット明和電気が考案したオタマトーンを使っていましたが、実際の録音でも使われているのでしょうか?

リズ: 実際の録音でも使おうとしたんだけどね……(笑)。オタマトーンを使うのはすごく楽しかったよ! あれはジョナサンがプレゼントしてくれたものなの。昔からオタマトーンのYouTubeに上がっている面白いカバー動画が好きで(笑)。あの楽器は、触れるだけで音が鳴るというのがすごくいいと思う。そういう楽器は他にはあまり無いよね。強いて言えばピアノが一番近いかもしれないけど、オタマトーンには線も無いし、それ以上に不思議な感じがある。「No Joy」に入れようとはしていたんだけど、最終的には入らなかったの。

ジョナサン: オタマトーンはどうにかして曲に使おうとはしていたんだけどね。(X-レイ・スペックスの)「Oh Bondage Up Yours」という最高なパンクの曲があって、あれの真似をしてみようと思ったんだ。あの曲は、すごく激しいサックス・ソロから始まるんだけど、僕たちもそれに倣って「No Joy」のイントロをオタマトーンの激しいソロで始めようというアイデアがあった。でも、僕たちにはオタマトーンの腕前が足りなくて、うまくいかなかった(笑)。

「No Joy」のレコーディング映像

―ラスト2曲のサウンドはこれまでのザ・ベスではあまり聴かれなかったものだと思うのですが、アレンジ面で挑戦したことはありますか?

リズ: 挑戦はあったと思う。そもそも、1stアルバムを作っていた頃は、自分たちがまさか4枚目のアルバムを作ることになるなんて、全然想像していなかったし。だから当時は、バンドとして何をやるのか、何がOKなのかというのを厳しく決めていて、自分たちでルールを作って、その範囲内でクリエイティブにやっていこうという感じだった。そういう制限の中で工夫するのが私たちにとってはすごく自然なやり方だったし、それがずっとバンドのやり方になっていた。ただ、時間が経つにつれて、少しずつそのルールを緩めても大丈夫だと思えるようになってきた。全部じゃないけど、ルールをいくつか外しても、自分たちらしさはちゃんと残るという自信が出てきたんだと思う。それから、ちょっと変な話かもしれないけど、テンポにも挑戦したくなった。前は速いテンポの曲ばかりだったんだけど、今回の制作では「テンポが違うと、どんな感触になるんだろう?」と探りながら作曲した。BPMが120ぐらいの曲は今まで無かったから、それを試してみたら、アレンジにも新しい広がりが出てきて、これまでとは少し違うサウンドになっていったと思う。

ジョナサン: 今回、デモの作り方もだいぶ違っていて、リズはコンピューターを使って、前よりずっと細かいデモを作っていたんだ。そのおかげで、曲作りの面で新しい道が開けた感じがした。でも、それが実際にバンドで演奏する段階になると、ちょっと大変でもあった。そのデモには最初からかなり明確な方向性があって、その方向性が時には自分たちの得意分野ではないこともあったりしたから、そういう時は、リズの音楽をどうやってバンドで再現するかを一から学び直す必要があった。だから、この2曲は制作する上で、特にチャレンジングな曲だったと思う。

―フィービー・リングスのボーカルのクリスタルは韓国からの移民ですが、リズもインドネシアのジャカルタ出身だそうですね。当時アジアからニュージーランドへの移住がさかんだったのでしょうか?

リズ: そうだったと思う。ニュージーランド、特にオークランドはとても多文化な場所で、90年代にはいろんな国からたくさんの人が移住してきていた。南アフリカや中国、香港、インドネシア、韓国…もちろん、オーストラリアやイギリスからも昔からたくさん来ていたし、インドからも。すごく多様な人たちが暮らしていて、私はそれがオークランドの魅力だと思っている。少しずつ違う視点を持っている人たちが、同じ文化の中で一緒に育っていくという環境があって、それが面白い視点を生み出しているんだ思う。音楽というものは、ある意味「視点」みたいなものだと思うんだ。音だけじゃなくて、その背景にあるものも含めて。だからもし、同じ視点の人たちが、いつも同じことばかりを書いていたら、なんだか物足りないというか、何かが欠けている感じがすると思う。

―「Mother, Pray For Me」でも歌われているお母さんとの関係は、現在どんな感じなのでしょう? アルバムのラストに入っている話し声も、お母さんの声なのでしょうか?

リズ: あのサンプルは、古いニュージーランドのアーカイブ映像から取ったものなの。ただ、私たちが気に入っていた声を使ったというだけ。母との関係は…「すごく近い」という感じではないけど、お互いのことは本当に大切に思っている。ただ、やっぱり文化的な隔たりはあるかな。私はほとんどニュージーランドで育ってきたけれど、彼女はインドネシア出身だから。母も私のことを理解しようとしてくれているし、私も母のことを理解しようとしているけど、育ってきた環境が全然違うからね。きっとどの親子にもあることだと思うんだけど、世代の違いだけでもギャップは生まれるし、それに加えて国や言語の違いがあると、余計に難しくなるの。私はインドネシア語があまり上手じゃないし、母の英語はすごく上手なんだけど、それでも限界はある。彼女がニュージーランドに移住してきたのは30歳のときだから、そのぶんの距離感もあるのかな。でも今は、「こうだったらよかったのに」と思うよりも、「今あるこの関係性をそのまま受け入れる」という方向に気持ちが向いている。お互いを、そのままの姿でちゃんと認め合えるようになってきたと思うわ。

スピッツとの共通点

―Talkhouseというサイトでのクリスタルとリズの対談が興味深かったのですが、クリスタルはメンバーのモチベーションを保つために全員で作曲を分担したのに対して、エリザベスはその部分は絶対譲れないと話していましたね。ザ・ベスの他のメンバーは、これに対してどう思っているのでしょう?

リズ: どうなんだろう(笑)。(ジョナサンに向かって)実際のところ、どう思ってる?

ジョナサン: 僕は全然いいと思ってるよ。だって、リズは本当に素晴らしいソングライターだから! でも実は、ベースのベンジャミンもすごくいい曲を書くんだ。だから、もしかしたら、いつか何かあるかもしれないね。でもベンにはベンで、自分の音楽があるし、自分のプロジェクトもいろいろやっているからね。

リズ: バンドを始めたばかりのころは、ジョナサンの曲をセットリストに入れていたこともあったよ。でもだんだん、彼にとってはそれが優先事項ではなくなってきたのかも。

ジョナサン: そうかもしれない。僕たちはバンドとして何かを決めるとき、できるだけみんなでしっかり話し合うようにしているんだ。全員の意見をきちんと聞いて、できるだけ一緒に進めていくようにしている。でも、「バンドは完全な民主主義ではない」というのも、いつも話していることなんだ。メンバーが少人数だし、みんな仲がいいからこそ、バンドとしてうまくいくには、全員の意見をちゃんと聞いて、それを尊重したうえで、最終的にはリズが決めるという形が一番良いと思ってるんだ。

―1つ伝えたいことがあって、日本ですごく有名なスピッツというバンドがいて、そのボーカリストがラジオでザ・ベスの曲をよくかけていて、それであなたたちも日本でよく知られているんですよ。スピッツというバンドも基本的にボーカリストが曲を書いているんですけれども、メンバー全員がそのボーカリストの人のファンだから成り立っているらしくて。そこがザ・ベスと似ているかなと思ったんですけど。

ジョナサン: うん、それは本当にその通りだと思っている。まさにそうなんだよ。どう言えばいいのか、うまく言葉にできるかわからないけど、僕たちは全員、心の底からリズを支えたいと思っているし、ソングライターとしてのリズのことを本当に信頼しているんだ。彼女のアートに貢献できること、その機会をもらえていることを、みんな心から嬉しく思っている。それが僕たちの正直な気持ちだよ。

リズ: 私もみんなの思いに応えたいと思ってるよ。

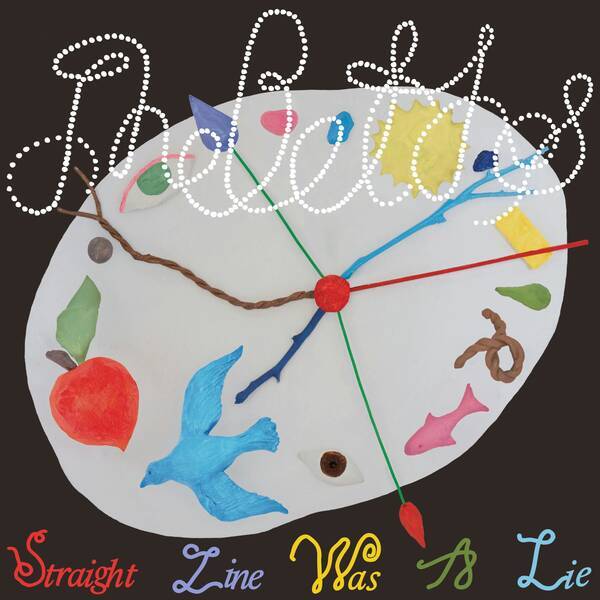

―『Straight Line Was A Lie』というタイトルは、「人生平坦ではない」というネガティブな意味にも、「壊れてしまった関係も元に戻せる」というポジティブな意味にも受け取れます。実際にはどんな意味が込められているのでしょう?

リズ: どちらの意味もあると思うし、そのどちらでもない、ニュートラルな感覚にも近いかもしれない。私はそういう中間的なニュアンスにすごく惹かれるの。曲を書くときは、つい「物語には始まりがあって、途中があって、終わりがある」という構造に引き寄せられがちなんだけど、「これはハッピーエンド? それともバッドエンド?」みたいな考え方は、今回のアルバムを書くにあたって、自分が経験していたことにはあまり当てはまらなかった。今の私にとって、それはまだ終わっていないものだったから。「幸せな結末」や「悲しい結末」と言い切るには、しっくりこなかった。それよりは、「まだ途中なんだ」という感じに近い。私たちは、みんな、ただただその「途中」にいるだけなんじゃないかと思う。そして、そこでは、とにかく進み続けるしかないというか。小さなことを少しずつやって、続けていくこと──そういう積み重ねが、実はすごく意味のあることだと思っている。それによって、時には「後ろに下がっているように感じること」もあるけれど、それは決して立ち止まったり、後退しているわけじゃなくて、それも含めて「前に進み続けている」ことなんだと思っている。人生は一直線じゃないし、それはずっと続いていくもの。そういう考え方は、楽観的に聞こえないかもしれないけど、私はそれが悪いことだとは思っていない。それはただ、そういうものなんだと思っている。

―後輩のフィービー・リングスが先に来日してしまったので、あなたたちもそろそろ日本に来てほしいなと思っているところです。

リズ: 本当にずっと前から日本に行きたいと思っていたの。来年こそは行けたらいいなと心から願っているところだよ! 今、一番優先したいことのひとつなの。

―ありがとうございます。

リズ: 私たちのために時間を取ってくれてありがとう!

ジョナサン: それから、素敵な質問をたくさんありがとう。

リズ: どれも本当に素晴らしかった、ありがとう!

ザ・ベス

『Straight Line Was A Lie』

発売中

日本盤:歌詞対訳・解説・ボーナストラック3曲収録

再生・購入:https://thebeths.ffm.to/straightlinewasalie

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)