4人はアイドル、少女たちの狂騒

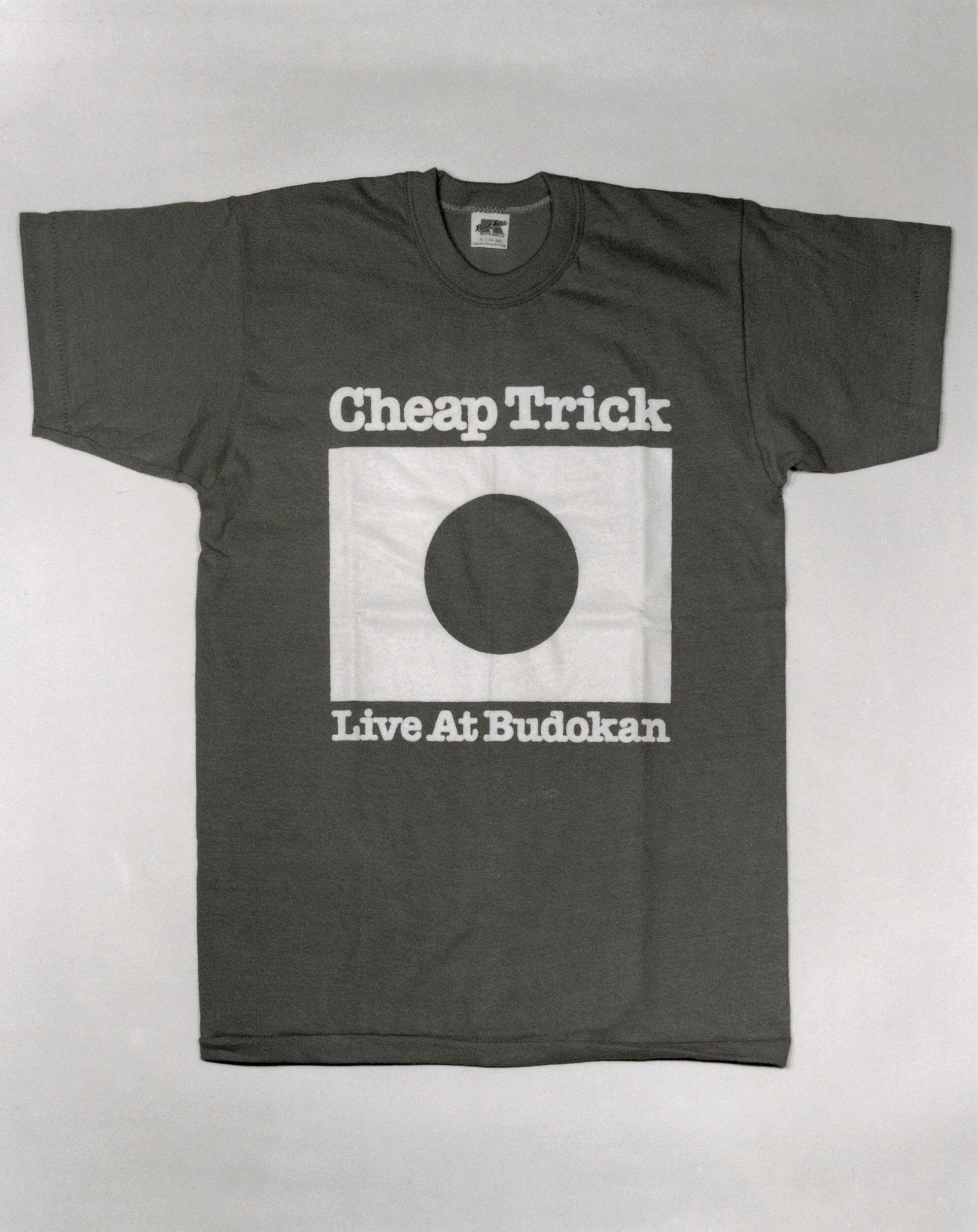

その男は小柄で浅黒く、背中に「Cheap Trick Live at Budokan」と書かれた黒いTシャツを着ていた。「君に渡すものがたくさんあるんだ」と、彼は狡猾な笑みを浮かべながら言った。一緒に歩いていくと、長く暗い廊下にはチープ・トリックと書かれたバナーが吊るされていた。「これは君のものだ」と言って、その男は「Cheap Trick Dream Police」のロゴが入ったグレーのサテン製ベースボールジャケットを筆者の肩にかけてくれた。「これも。これも。これも」。やがて筆者の腕はチープ・トリックのバックル、ボタン、蝶ネクタイ、クリップボード、アンダーシャツ、空手帯……といった小物やグッズでいっぱいになった。

「でも……チープ・トリックって何なんですか?」と、筆者は混乱しながら口ごもった。「彼らは何歳なんです? どこから来たんですか? どうして彼らの名前がこんなにたくさんのものに刻まれているんです?」

男の笑みが消えた。

「でも……でも……ここまで来たんだ! 知らなきゃならない!」

ガシャーンという音、そして暗転。バナーは壁から落ち、廊下は回転しているように見え、チープ・トリックのTシャツを着た男は突然、奇妙な形をしたプラスチック片の雲に変わり、それがフロントガラスにぶつかるコオロギのように筆者の顔に飛んできた。「誰だ!」と筆者は叫ぶ。「何を隠している? 本当のことを言いなさい!」

「日本へようこそ」

えっ?

目を覚ますと、ピックの雨が降り注いでいた。飛行機の窓の外、3万フィート下には日本の海岸線が地平線に姿を現している。筆者の頭上では、チープ・トリックのリードギタリスト/リーダーであるリック・ニールセンが、自分専用のギターピックを筆者の顔めがけて投げつけながら笑っていた。

「そういう計画なんだ。君は6号車にいる。忘れるな。そして然るべき時が来たら、すぐに動け!」

チープ・トリックのツアーマネージャーである若き弁護士ジョン・ホワイトヘッドが、「Cheap Trickリムジン配車表」と題された図を手渡してくる。

1979年6月14日、Rolling Stone誌の表紙を飾ったチープ・トリック。『at武道館』が全米アルバムチャートでトップ10入りを果たし、『Dream Police』のリリースを3カ月後に控えるタイミングでの掲載だった

東京中心部にあるCBS/ソニーのレコーディング・スタジオの出入口車道には、黒いスーツを着た20人の日本人警備員が慌ただしく動き回り、リハーサルを終えたバンドが姿を現すのを待っている。警備員たちは全員、スーツの下に半ば隠すようにトランシーバーを携え、耳栓から伸びる長いコードは首筋を伝い、コートの内側へと消えていった。

これほど念入りな警戒は馬鹿げているように思える。チープ・トリックが昨日東京に到着して以来、筆者たちは空港からホテル、そしてスタジオへと、警備隊に護衛されながら移動してきた。確かに、チープ・トリックは日本で最も人気のあるロックバンドのひとつであり、これまでに3枚のシングルがナンバー1、4枚のアルバムがゴールドディスクに輝いている。昨年[1978年]4月、中西部を代表するブリティッシュ・インヴェイジョン風バンドが初めて日本をツアーした際には、行く先々で絶叫する10代の少女たちに取り囲まれた。

しかし今のところ、予想された群衆は現れていない。成田空港でバンドを出迎えたのはチープ・トリック・ファンクラブのメンバー15人だけだった。

「彼女らは必ずやってくる」と警告するのはカーク・ダイアーだ。

小さなトヨタのリムジンが1台ずつ、東京のラッシュアワーの渋滞に分け入っていき、チープ・トリックが二つのインタビュー番組を収録する予定のニッポン放送へと向かう。筆者がエピック・レコードの広報担当ロイス・マリノと同乗している6号車が最後に発車する。運転手が交通で詰まった迷路のような通りを縫うように走るうちに、先行する一行の姿は視界から消えてしまった。

筆者たちが細い道を走り、角を曲がった瞬間、それは起こった。

ロビーーーーーーン!

無数の小さな手のひらが我々のトヨタ車を襲う。屋根、窓、ドアを叩きまくっている。手や顔、腕や脚が車の窓に押しつけられ、光を遮ってしまう。車は揺さぶられ、今にも転覆しそうだ。

ロイス・マリノ──小柄だが気丈なブルックリン出身の女性──が騒音に負けじと叫ぶ。「私の髪のせいよ。彼女たち、私をトムかロビンだと思ってるの。外に出るわ」。そう言って彼女は車のドアを押し開け、姿を見せられるように身をよじって外へ出た。群衆はさっと後ずさった。

ロビーーーーーーン!

今度は本物だ。ロビン・ザンダーのリムジンが駐車場に入ってきたのだ。ロイスと筆者は取り残され、300人もの少女たちが一斉に彼の車へと殺到する。筆者は群衆の真ん中へと押し入り、もっと近くで様子を伺おうと試みた。あたり一面で、女子高生たちがリムジンの進路から守衛たちに引きはがされ、放り投げられている。

ボディガードのケン・ハリス──シカゴの非番警官、巨大で樽のような胸をした男──がロビンの車から身を乗り出し、腹ばいになって屋根を這いながら少女たちを払い落としていく。彼は英語で怒鳴り散らしたが、その迫力は言語の壁を超えて伝わった。ケンとカークはロビンを後部座席から引きずり出し、彼の華奢で少年のような体を挟み込むようにして人間サンドイッチを作り、駅の入り口へと突進する。3人が押し進むその瞬間、ロビンの姿が目に入った。彼のジャケットはズタズタに裂かれ、黄金の髪を必死に押さえながら歯を食いしばっていた。

リック・ニールセン、トム・ピーターソン、バン・E・カルロスの到着は、ロビンのときのような劇的さには欠けていた。トムは印象的な鷲鼻のブルネットで、ファンに取り囲まれてはいたが、その熱狂はロビンほど切迫したものではなかった。リックは歓声や悲鳴、サインを求める声に迎えられ、ヘイマー・ギターズのベースボールキャップを頭に押さえながら、群衆の中を駆け抜けた。ずんぐり体型で眼鏡をかけたバン・Eは、ほとんど無傷で群衆の間を通り抜けた。少女たちが叫ぶと、彼は嬉しそうに手を振った。

チープ・トリック、1978年4月に東京都内のホテルで撮影(Photo by Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images)

中に入ると、小さなサウンドステージの足元で100人の幸運な少女たちが待ちかまえていた。ラジオ局のDJがステージに飛び乗り、息を弾ませながら日本語で立て続けに話し、最後を『チープ・トリック』の一言で結んだ。バンドメンバーは一人ずつ観客に挨拶する。

「ハイ! 僕はロビン・ザンダーです。日本に来られて本当にうれしいです……」

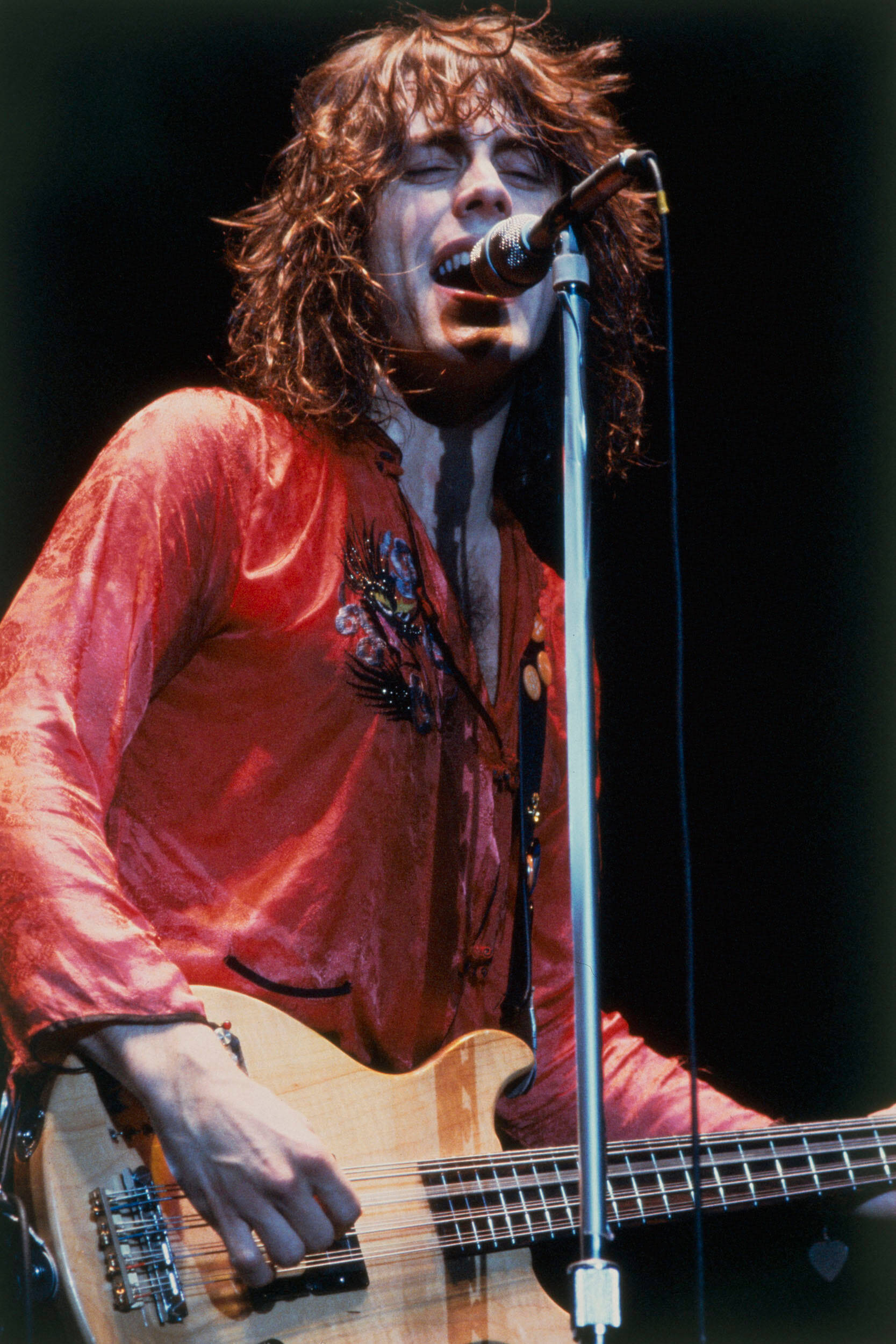

ロビンが笑顔を見せる。彼のスピーチの残りは、絶え間ない悲鳴にかき消された。白一色の衣装をまとい、ライトの下に立つ彼は、ありえないほど純粋に見え、えくぼの中にさらにえくぼがあるようだった。

「こんにちは。僕はトム・ピーターソン、チープ・トリックでベースを弾いています。再びここに来られて、どれほど興奮しているか……」

トムは一歩前に出て、少女たちが写真を撮れるようにした。四角ばったはっきりとした顎、高く彫りの深い頬骨が彼を特別にフォトジェニックに見せていた。ロビンと同じく率直な中西部的ハンサムさを持ちながら、彼のほうがわずかに洗練されて見える。まるで、ピーチ色の顔をしたマウスケティア[アメリカの子ども向けテレビ番組 『ミッキーマウス・クラブ』 子役キャストの呼び名]が成長してハシシの密輸人になったかのように。

「コンニチワ! チープ・トリックのバン・E・カルロスです!」

カルロスは笑顔を見せ、すぐにマイクから下がった。グレーのハワイアンシャツの襟元から、首筋に赤面がにじみ出る。「俺はここで何をしているんだ?」とでも言いたげだ。少しドジな従兄弟のように愛嬌があり、抱きしめたくなる存在感。少女たちはそれを大いに気に入っていた。

「ハロー、ハロー、ハロー。チープ・トリックのリック・ニールセンです」

リックの動きはまるでジャック・ベニー[コメディアン]のようで、肩はいつもすくめられたまま固まっている。スポットライトを浴びると、彼は一気にスイッチを入れ、今にも落ちて転がりそうなほど目を大きく見開く。蒼白でふっくらした顔はシリーパティのようにねじれ、引き延ばされ、歓喜に満ちた奇妙な表情を次々と作り出す。それはまるで漫画のキャラクターが現実に命を吹き込まれたかのようだ。

オンエア用のインタビューは、より小さくプライベートなスタジオで行われる。バンドはひとつの部屋に座り、ロイスと筆者はガラス窓越しにそれを見守っていた。そこにはチープ・トリックのマネージャー、ケン・アダマニーも同席している。小柄で浅黒いケンは、どこかラクダの商人のように冷静かつ無関心な様子で進行を眺めている。リックはあっさりと質問に答えていく。まるで何度も同じ質問を受けてきたかのように。

自分たちはビートルズに似ていると言われますが、それについてどう思いますか?

「そう言ってもらえるのはは光栄だね。でも、その類似はただの偶然にすぎない。僕たちがビートルズと比べられるのは、たまたまメンバーが4人で、それぞれがたまたま異なる4つの個性を持っているから。チープ・トリックは単なるCheap Trickではなく、リック、トム、バン・E、そしてロビンの集合体なんだ。だから、そうなるように計画したわけじゃないよ。」

キャリアのなかで一番大変だった時期は?

「うーん、それは難しい質問だな。たぶん僕たちが活動を始めた頃だと思う。ほとんどお金にならない状況で演奏していたからね。当時のサウンド自体は今とほとんど変わらなかった。バンドはいい感じだったし、曲も良かったし、音楽性も良かったと思う……。

「……金を稼ぐには十分なぐらいにね」と、ケンが小声でつぶやいた。

『at武道館』がもたらした逆輸入ヒット

チープ・トリックは1974年の結成から最初の数年間は大きな収入を得ていなかったが、いつか必ず成功するという態度で常に振る舞っていた。中西部ロック・シーンの常連たちは、彼らが町で一番美しい女性たちを伴い、白いリムジンでクラブの出演先に乗りつける姿をよく覚えている。だからといってチープ・トリックが甘やかされていたとか怠け者だったというわけではない。ウィスコンシン州ウォーキーシャのような土地でワンナイトの演奏を繰り返していると、怠惰な性格など身につける暇はないのだ。だが、最初からチープ・トリックが頂点に向けて仕込まれていることは明らかだった。

そして彼らの背後にはケン・アダマニーがいた。レバノン系移民の息子である彼は、スティーヴ・ミラーやボズ・スキャッグスとともに「ザ・ファビュラス・ナイト・トレインズ」というバンドでキーボードを弾いていた音楽キャリアを捨て、イリノイ北部からウィスコンシン南部にかけて影響力を持つ有力なブッキング・エージェントとなっていた。業界関係者やライバルからは「ウィスコンシン州ジェーンズビル(彼の故郷)の億万長者プレイボーイ」とあだ名されていた。チープ・トリックとケンが手を組む頃には、彼はすでにその地域のクラブやコンサートの相当なシェアを握っており、言うまでもなくチープ・トリックがブッキングに苦労することはなかった。

ケンは2年間辛抱したのち、1976年8月にチープ・トリックをエピック・レコードと契約させた。その直後、バンドはジャック・ダグラス(エアロスミスなどのプロデューサー)とともに初のアルバムを制作。デビュー作『チープ・トリック』はヘヴィメタル・ロックンロールの一大絵巻であり、ラウドで荒々しいギターサウンドを、ウィットに富んだ楽曲とアレンジが支えていた。批評家たちはその知的なロックンロールを評価したが、アルバムは聴衆を獲得できなかった。KISSのファンには知的すぎたし、AORリスナーにはうるさすぎたのだ。結果、『チープ・トリック』はおよそ15万枚のセールスにとどまった。

わずか半年後、チープ・トリックは再び挑戦した。今度はエピックのスタッフ・プロデューサー、トム・ワーマンを迎えた。『蒼ざめたハイウェイ(In Color)』はより洗練され、ポップ指向のサウンドになり、ワーマンはギターを抑え、メロディを前面に押し出した。この頃から評論家たちはチープ・トリックとビートルズを比較し始める。『蒼ざめたハイウェイ』の売れ行きはデビュー作よりやや良かったが、大きな変化をもたらすほどではなかった。その一方で、チープ・トリックはケン・アダマニーによれば年間平均250本ものワンナイト公演をこなし、KISS、キンクス、サンタナ、ボストンらの前座を務めていた。

アメリカではまだチープ・トリックの人気に火がついていなかったが、6000マイル離れた日本ではチープ・トリック・マニアが完全に燃え上がっていた。『蒼ざめたハイウェイ』収録の「今夜は帰さない(Clock Strikes Ten)」が日本のチャートで1位を獲得し、続いて「甘い罠(I Want You to Want Me)」もヒット。アメリカ以上に影響力を持つ日本の音楽メディアはチープ・トリックを寵児として扱った。『蒼ざめたハイウェイ』リリースから2カ月後には、日本の主要音楽誌がこぞってインタビューを求め始めた。「あまりにも衝撃的なインスピレーションでした」と語るのは、日本で最も売れているロック誌『ミュージック・ライフ』の編集長、東郷かおる子だ。「当時はKISSやクイーン、エアロスミスが最も人気でした。でも彼らはあまりに巨大すぎた。新しいものが必要な時期だったんです」

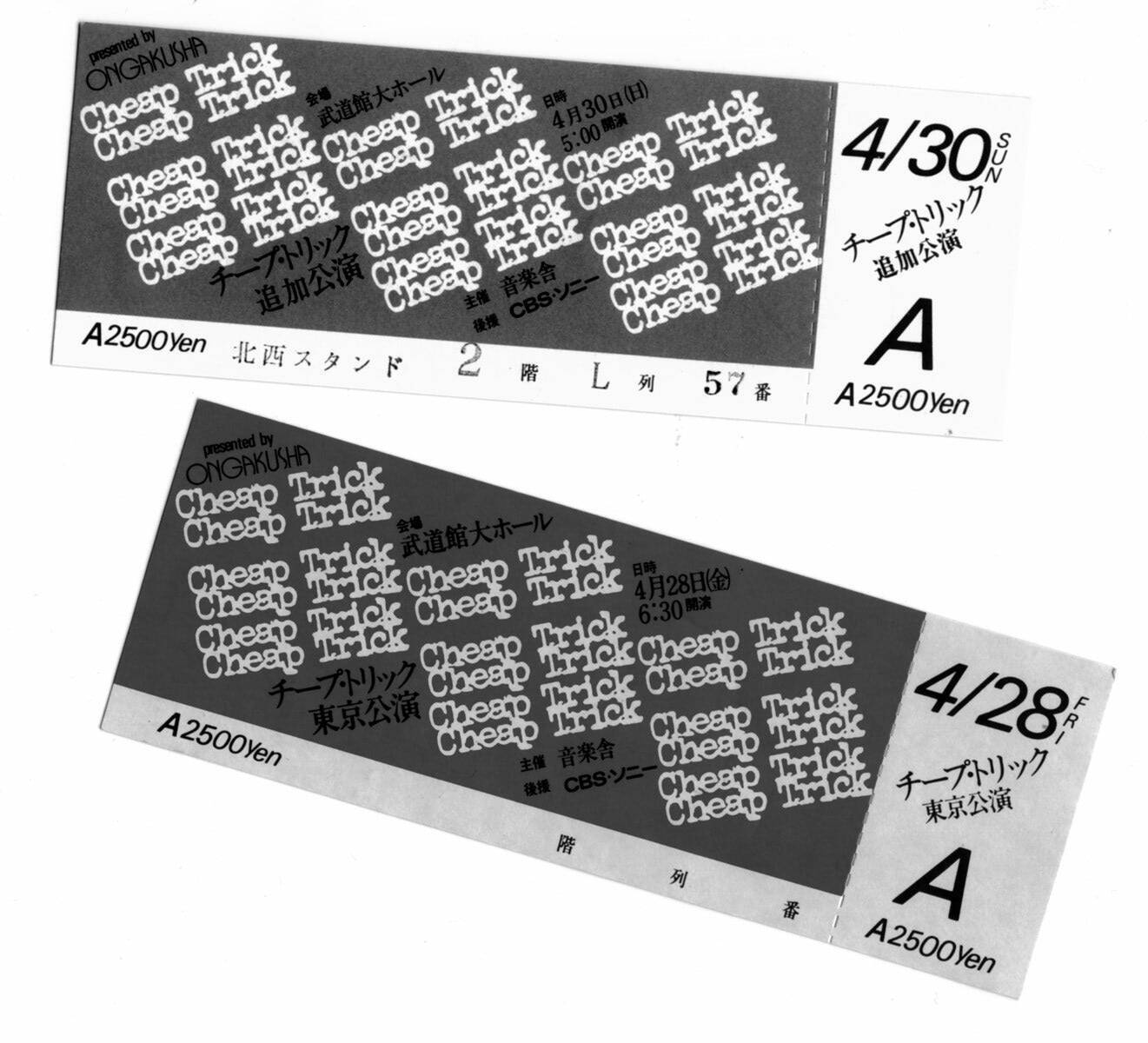

『天国の罠(Heaven Tonight)』は1978年4月のチープ・トリック日本ツアーに合わせてリリースされた。アメリカでのブレイクを期待させたアルバムだったが、チャート40位台まで上昇した後はすぐに姿を消してしまった。ブレイクスルーは、誰もが予想しない形で訪れた。チープ・トリックは日本ツアー中の大阪と東京での公演を録音し、日本市場向けに『チープ・トリックat武道館』をリリースした。荒削りで即席の録音(「曲によっては一発録りだった」とロビンは振り返る)だったが、これまでのアルバム3枚のベスト曲が詰め込まれていた同作は、輸入盤がアメリカで飛ぶように売れ、エピックは急遽アメリカでも発売し、さらに「甘い罠」のライブ・バージョンをシングルとしてリリースした。『at武道館』は現在プラチナ目前、「甘い罠」はチャートを上昇中であり、すでに完成している次作『ドリーム・ポリス』は『at武道館』の人気が落ち着くまで発売を見送っている[本記事の3カ月後、1979年9月に発表された]。『at武道館』のおかげでチープ・トリックは今やアメリカでも一大コンサート・アトラクションとなり、春から夏にかけての大ホールやスタジアムを回るツアーは、彼らにとって初の本格的なヘッドライナー・ツアーとなった。

徹底したイメージ戦略

チープ・トリックが最初の大ヒットを偶然手にしたというのは皮肉なことだ。バンドのキャリアには、最初から偶然の入り込む余地がほとんどなかった。彼らは絶え間なくツアーを行い、4人それぞれが独特なキャラクターを作り上げ、巧みに自らをマーケティングしてきた。チープ・トリックのロゴ──トムが友人のアーティスト、クリストファー・クロウの協力を得てデザインした、血がにじむような書体──は、アルバムジャケットからアンダーウェアの股部分に至るまであらゆるものにあしらわれていた。シカゴ在住のライターは、1975年の時点でシカゴからロックフォードへ至る州間高速95号線の料金所すべてに、そのロゴ・ステッカーが貼られていたのを覚えているという。「どこに行ってもみんな『こいつらは一体誰なんだ?』って言ってたよ」

実際、チープ・トリックは広告をスタイリングする一方で、自分たち自身もスタイリングしていた。メンバーそれぞれに独自のルックがあり、細部の変化を除けば、結成以来ほとんど変わっていない。

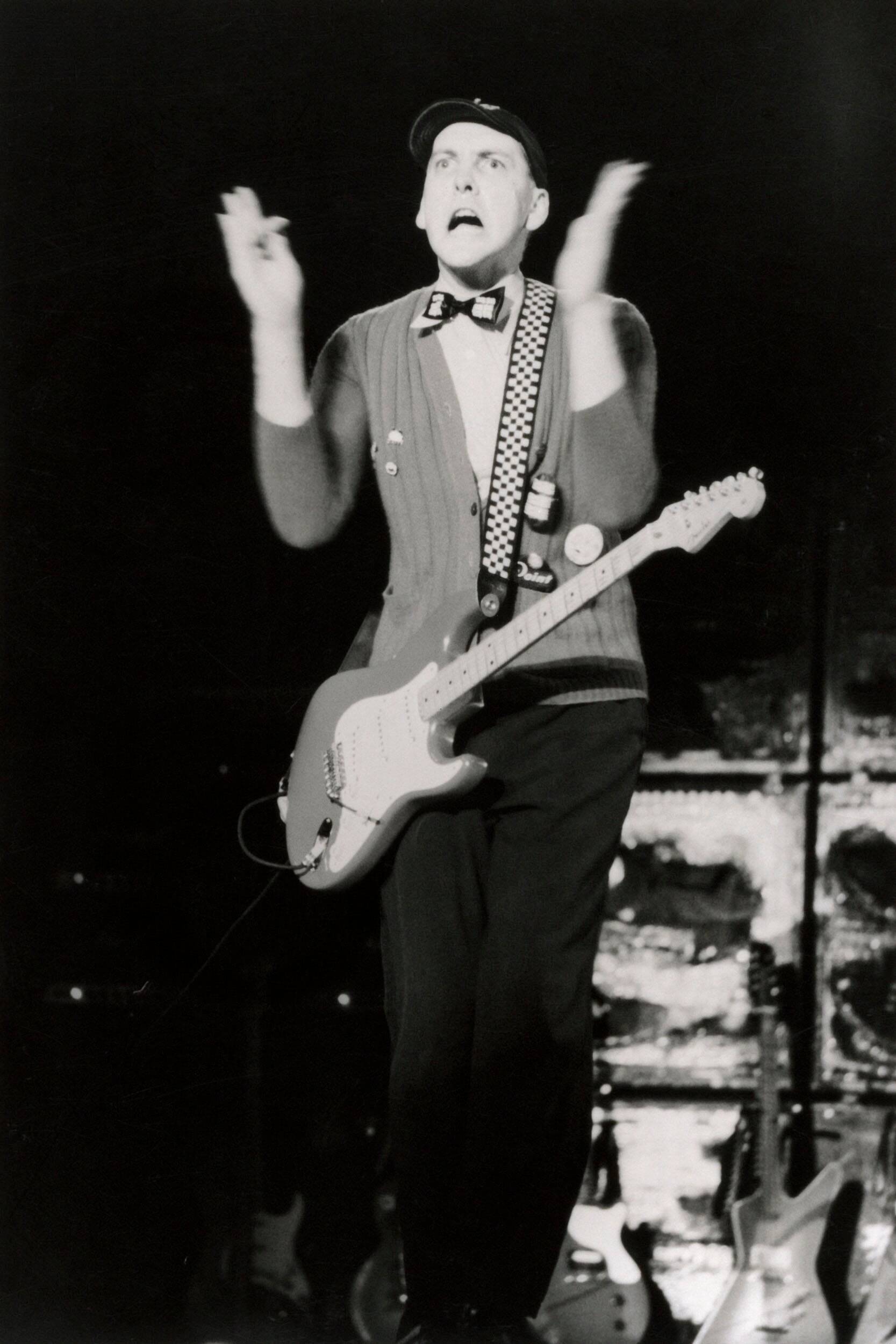

リック:カーディガン、野球帽、蝶ネクタイ、黒いスニーカー

ロビン:スリーピースのスーツ、洗練されたデザイナーズウェア

トム:よりカジュアルに──レザーパンツ、ブーツ、海賊風のシャツ

バン・E:だぶだぶのアンティーク風パンツ、けばけばしいネクタイ、下唇に張り付いたタバコ

これらは軽い遊び心の産物ではない。ある写真家は嘆いていた。「リックが白い靴を履いていたせいで、撮影したフィルム全部をボツにさせられたことがあるんだ」。またある知人は、リックの自宅を訪れた時のことを思い出してこう語る。「彼がバスルームから出てきたんだけど、そのときも帽子をかぶったままだった」

彼らは衣装をまとい、同時に自分たちの背景を偽装した。エピック・レコードが初めて出したバイオグラフィには、からかうようにこう書かれていた。「このバンドには過去がない。本当に。ああ、もちろん多少のことなら話せるよ──あれこれ少しずつね……。でも実際のところ、チープ・トリックは歴史を持たないバンドなんだ」。そのバイオは同じ調子で続き、異国の出生地(トムはスウェーデン、バン・Eはベネズエラ)や、ヨーロッパの薄暗いカフェでの出会いなどに触れていた。チープ・トリックがインタビューを受けるたびに彼らの物語は変わり、年齢や出身地、日付は、まるで貝殻ゲームの豆のように入れ替わった。

「こっちのほうがずっと面白いだろ?」リックは昨年、筆者が30分のインタビューをした際、30分間の軽口や途方もない作り話、冗談めいた逸話ばかりを聞かされた後にそう言った。

筆者も同意せざるを得なかった。あらゆるパフォーマーが知っているように、観客を楽しませ続ける最良の方法は、常に戸惑わせ続けることだ。チープ・トリックはKISSのやり方を一歩超えている──彼らにはメイクさえ必要ない。音楽、マーケティング、入念に作り込まれたイメージ──すべてが合わさって、知的で抗いがたいロックンロールのパッケージになっている。

バン・E・カルロスの素顔と音楽愛

彼らは一体何者なのか?

「俺たちはただのロックフォードの間抜けどもさ」──ブラッド ”バン・E・カルロス” カールソンは言う。

バン・E・カルロスはタバコの煙の輪に包まれていた。「ロックフォードにいれば欲しいものはだいたい何でも見つかるよ」と彼は言う。

彼が話しているのはレア盤のことだ。バン・Eはジョニー・バーネットからブライアン・イーノに至るまで、様々なレコードを集めている。イリノイ州ロックフォードの実家には1000枚以上のアイテムが保管されている。旅先には必ず海賊盤のカセット、廃盤アルバム、トレード用のカタログを持ち歩き、東京で最初に立ち寄った場所もレコード店だった。ロックンロールはバン・Eにとって仕事であるだけでなく、最高の趣味でもある。

「屋根職人をやるよりずっとマシだしね」と彼は笑いながら、話が弾んでいく。屋根職人? 「そう、親父を手伝ってたんだよ」と彼は答える。バン・Eの父、カールソン・シニア氏はロックフォードで屋根工事会社を経営する裕福な社長だ。[Rolling Stoneはカルロス氏の屋根工事会社に連絡を取り、バン・E・カルロスの本当の素性を確認しようとした。ラリー・カールソン氏という人物が「ブラッド・カールソンという名前は聞いたことがある」と語ったが、彼がチープ・トリックのドラマーなのかと問うと、ラリー氏は狡猾にこう答えた。「いやいや、バンはパナマで育ったんだ。父親はパナマ運河の建設に重要な役割を果たしたんだよ」]

「両親はとても厳格で、すごく敬虔だったんだ──酒もダメ、タバコもダメ、日曜日は必ず教会。でも家には音楽があふれていた。父も母もあらゆる楽器を演奏していたからね。僕たちは全員、教会の聖歌隊にも入っていたんだ」

バン・Eは少し恥ずかしそうに笑う。彼は本当にシャイで、それはポーズではない。東京から大阪への飛行機で、筆者が隣の空席に腰を下ろしたとき、彼が最初にしたのは膝の上にあったGallery誌[男性向けポルノ雑誌]について謝ることだった(「ローディーのものなんだ」)。間近で見ると、プレス写真には映らないベイビーフェイスの無邪気さが漂っていた。中西部の良家、日曜学校、保護者同伴のデート──いったいどうやってバン・Eはロックンロールを始めることになったのだろう?

「13歳のときだった」と彼は答え、また一本タバコに火をつけた。「Pagansってバンドをやってたんだ。ロックフォードでビートルズのカバーがローカルヒットになったんだよ。母さんはすごく心配してた。『人に捕まってひどいことをされるわよ』ってね。だから姉が運転して、隣町のギグに僕たちを連れて行ってくれたんだ」

バン・Eはしばらく大学に通ったあと、徴兵を避けるために3カ月間イタリアで過ごした。ロックフォードに戻ると、しばらく父の仕事を手伝い、その後リック・ニールセンとトム・ピーターソンに合流した。彼らはフィラデルフィアに移ってバンドを始めようとしていた。バン・Eも同行し、3人にトッド・ラングレン率いるナッズに所属していたロバート ”スチューキー” アントーニを加え、「Sick Man of Europe」という名で地元のクラブに出演した。しかし1年半が経っても成果は出ず、バン・E、トム、リックの3人はロックフォードに戻った。

「地元の誰もが俺にこう言ったよ。『リック・ニールセンと一緒にやってるのか? あいつはとんだ嫌な奴だぞ!』って。去年会ったときに『ほら見ろ』って言ってやったさ」

そう言って彼はニヤリと笑い、チープ・トリックがまだクラブ・サーキットを回っていた頃の話を語り始めた。

「最高の時期だった。ケン(・アダマニー)が、自分のクラブに来るアクトのバックを務めるようにって俺たちを雇ったんだ。チャック・ベリーやボ・ディドリーのバックをやったこともある。コード進行をかろうじて覚えてる程度のときもあったけどね」。バン・Eは思い出に笑みを浮かべる。1950年代のロックンロールは、彼のドラミング・スタイルに大きな影響を与えてきた。チープ・トリックのステージで彼がスポットライトを浴びるのは、ファッツ・ドミノの「Aint That a Shame」をカバーするときだ。

「それから、チープ・トリックがクラブで演奏していた狂乱の夜もあった。遅い時間のステージはかなり荒れてたね。『カーニバル・ゲーム』ってのがあった。俺が軽くシャッフルを叩き始めると、リックがマイクを取ってこう言うんだ。『レディース・アンド・ジェントルメン……チープ・トリック・カーニバルへようこそ。今夜は観客からボランティアを募ります──若い女性はいませんか? さあ前に出てきてください。もし私があなたの体重を誤差5ポンド(約2kg)以内で当てられなければ、賞品を差し上げます。さあ、こちらへどうぞ。ただし体重を当てるためには……僕の顔に……座ってもらわなければなりません!』」

リック・ニールセン、曲者を演じる男

それはヒキガエルの舌のようにも、あるいはネズミの腸の一部のようにも見えた。「んんん……うまそうだろ。食べてみなよ」とリック・ニールセンは言い、箸の先に乗せたヌメヌメした正体不明のかけらを筆者の顔の前でヒラヒラさせた。

「うぅぅぅぅぅ……」と筆者は身を縮める。リックは観客の弱点を見抜く男だ。彼は続けた。

「そういえば去年、日本でテレビ番組を見たんだよ。素人のタレントショーでさ、出てきた男が生きたウナギを持ってて。それを歯で引き裂いて、生で食べ始めたんだ!」。リックは唇を舐める。

筆者は腹を抱えて大笑いしていた。

「で、口から血管や血が垂れてきて、歯に絡みついて……」

グロテスクだ。だが同時に、ひどく可笑しい。リックはこうした悪趣味で思春期的なユーモアの天才であり、そのセンスは歌詞にも反映されている。デビュー作『チープ・トリック』には「The Ballad of T.V. Violence」という曲が収録されているが、もともとのタイトルは「The Ballad of Richard Speck」[リチャード・スペック:アメリカ犯罪史に残る大量殺人犯]で、ステージ上ではリックが大量殺人犯を演じて披露されていた。暴力、自殺、ティーンエイジャーのセックス──リックのお気に入りのテーマだが、どれも皮肉っぽい楽しさをもって扱われている。

「そうだな、ある曲では自分を14歳の頭に戻さなきゃならないんだ」と、珍しく真面目な口調で彼は認める(リックは年齢を明かさないが、関係者によればおよそ33歳だという[現在は公表済み、1948年12月生まれ]。「でも別の曲では先に進んで、50歳の視点から書いたりもするんだ。『Oh Claire』っていう曲があってね。結婚して一緒に年を取っていくカップルについてのロマンティックな歌なんだ……」

「ビートルズの『When Im 64』みたいだね。」

「そうさ、でも最後には男が心臓発作で死ぬんだ」

〈ママも大丈夫/パパも問題ない/でもなんか二人ともちょっとヘンなんだ〉──「Surrender」

「ええ、確かにリックの歌詞は少し変わっていると認めます。息子の頭の中で何が起きているのかなんて、私には分かりません。ただ、彼は父親譲りのユーモアのセンスを持っているんです」

ラルフ・ニールセン夫人は、にこやかで母性的な声の女性だ。彼女はロックフォードにあるニールセン楽器店から電話をかけてきていた。その店は元オペラ歌手である夫のニールセン氏が23年間経営してきたもので、リックは二人のひとり息子である。

「リックが高校生のとき? まあ、本当にもう……。あの子たちはうちのガレージにいつもいましたね。あの騒音を覚えていますよ。私が台所で皿洗いをしていると、音でグラスがガタガタ震えるんです。バンド名はフェートンズでした。リックはまだ高校に通っていましたが、実際には彼が言うほど学校に行っていなかったような気がします。私は台所に座ってよく思ったものです──『ああ、この感じで生き延びられるかしら!』って。今では音楽店のギフト部門を担当していて、チープ・トリックのTシャツやポスターなどを売っています。それに、コンサートに5回も足を運んだんですよ」と、彼女は誇らしげに付け加えた。

「リックが育つ過程で、音楽的な才能を示したことはありましたか?」と筆者が尋ねる。

「ええ」と彼女は即答した。「もちろん父親が家にいろんな楽器を置いていましたから。リックはドラムやフルートを演奏していました。ええと……ああ、そうだ! 面白い話があります。リックが6歳のとき、父親の歌を聴くためにダラスへ連れて行ったんです。そのとき伴奏者が間違った音を出してしまったんですね。するとリックは公演後、舞台裏でみんなの前でこう叫んだんです──『間違えたでしょ!』って。みんな、とても気まずい思いをしましたよ」

なぜ「イリノイ州ロックフォード出身の4人組です」と素直に名乗らなかったのですか? どうして謎めいた雰囲気を打ち出してきたのですか?

「俺たち、そんなことしたっけ?」とリックは無邪気に答える。我々は新幹線に乗っていた。世界最速の列車だ。窓の外では木々や家々が時速120マイルで流れ去っていく。「だってさ、実際のところ、何を言えばいいんだ? 『はい、ここに4人のスーパースターがいます。で、ある晩、ボ・ディドリーがルートビアを飲んで豆を食ったあと、俺がギターを弾いてる横で彼が部屋の向こうでオナラしてました』なんて言えばいいのか?」

「でも、実際に『バン・Eはベネズエラ生まれ……リックとトムはヨーロッパで出会った……』って書いてありましたよ」

「いや、俺が言ったことは本当なんだ。全部をでっち上げたわけじゃない。俺はシカゴで生まれたし、実際トムと一緒にバンドを始めようとしたのも──おい! あのバイオはライターが書いたものなんだぜ。俺たちが署名したわけじゃないんだ」。リックは苛立ち、少し防御的に聞こえた。

インタビューで、あなたは必ずしも事実を正そうとはしませんでしたよね。

「まあ、そうだけど……」

それに「Surrender」では、〈わかった、言うことを聞くよ/でも自分を明け渡したりはしない〉 と歌ってますよね。

「うん、そうなんだけどさ……」

彼は筆者のテープレコーダーを止めた。その後の会話で、リックは自分の家庭生活とロックンロールのキャラクターを分けておきたいのだと説明してくれた。

再び録音が回り始めると、彼はこう言った。「俺は本当に普通の男なんだ。うちの曲の歌詞にあるだろ、〈楽じゃなかった、地獄のように大変だった/これほど必死に働き、これほど苦しんだことはなかった〉って[「On Top of the World」]。あれこそチープ・トリックが何なのかを物語ってるんだ。とにかく一生懸命働いて、挑戦し続けること。バンドの全員がその粘り強さを持ってるんだ」

今回のツアーで初めて、リックは真剣に、まっすぐに語っていた。ロックンロール界のホレイショ・アルジャー[19世紀アメリカの作家、努力と粘り強さによって成功を掴んだ人物]──努力し、粘り強く続ければ、やがてゴールドディスクを手にする。突飛な衣装を着ていなければ、彼はアイオワ州シーダーラピッズからやってきたセールスマンにも見えるだろう。月曜から金曜までは靴底をすり減らして商品を売り込み、土曜の夜にはパーティの主役になり、ホステスのソファの下にブーブークッションを忍ばせる、そんな男に。

日本の少女たちが抱いた幻想

「エクスキューズミー、ソーリー。ユー、Cheap Trickスタッフ? ロービーンに、これあげて、プリーズ?」

くすくす笑い。赤くなった顔。10代前後の少女たちが、大阪グランドホテルのロビーを占拠している。そこには「Welcome Cheap Trick to Osaka」と書かれた大きな看板が飾られていた。警備も形無しだ。少女たちは3人組で行動することが多い──2人のくすくす笑い担当と、1人の自信ありげな英語初心者。彼女たちは礼儀正しく、控えめで、粘り強い。筆者の後を追い、土産物店でつきまとい、書店では肘元に現れ、女性用ラウンジの外でも待ち伏せている。逃げ場はない。常に3人組が(筆者を含む)「Cheap Trickレディ」に狙いを定めて待っているのだ。ホテルのコーヒーショップでランチカウンターにたどり着いたときには、筆者の腕にはすでに手作りの人形3つ、チョコレートの袋4つ、サワーボールの缶5つ、そしてリッカ(Rick-ka)、ブニー(Buneee)、トムマ(Tom-ma)、ロービーン(Ro-been)宛の手紙が半ダースも抱え込まされていた。

ランチを注文し、ノートを広げて忙しそうに見せかける。そうすれば放っておいてくれるかと思ったが、無駄だった。彼女たちは忍耐を学んでいるのだ。日本でロックンロールのファンでいるのは簡単なことではない。コンサートのチケットは高く、およそ15ドル。しかも席の需要は非常に高く、チケットは通常ハガキによる抽選販売でしか手に入らない。しかも、それは戦いの半分に過ぎないのだ。昨年、とある大物アーティストの来日公演で事故が発生して以来、当局はロックンロールに対して厳しく取り締まるようになった。昨夜のチープ・トリック武道館公演では、観客20人につき1人の割合で警備員が通路を巡回し、誰もはしゃぎすぎたり席を立ったりしないよう監視していた。踊ることは許されない。立ち上がることすらできない。コンサートは、思春期の若者がどれほど欲求不満に耐えられるかの試練になってしまった。

では、抑え込まれたそのエネルギーはどこへ行くのだろうか? 昨夜、ある少女がステージに投げた25フィートもの紙テープを筆者は手にした。テープの表裏すべてに、手書きで何百回も繰り返されていたメッセージはこうだ──「ロビン、愛してる。あなたに人生を捧げたい」。それを書き上げるのに、どれほど自己犠牲的な時間を費やしたのだろう?

「いや、主導権を握っているのは子供たちなんですよ」と、年配の日本人男性は私に断言した。「親はみな、子供に一生懸命勉強して一流大学に入ってほしいと思っている。だから子供を甘やかすんです。子供たちはこう言うんですよ、『チープ・トリックのチケット代をくれなきゃ試験勉強しない』って。親はもうどうしようもないんですよ」

必ずしもそうではない。1977年にベイ・シティ・ローラーズが来日したとき、コンサートホールの入口は教師たちによってバリケード封鎖された。彼らは生徒を止めてチケットを没収し、少なくとも一人はコンサートに行ったことを理由に停学処分を受けている。まるで現代版『アメリカン・グラフィティ』のようだが、ある意味でそれは事実だった。日本の好景気は若者に自由に使える金を与え、西洋の影響は伝統的な家族観を侵食していた。ロックンロールは20年前のアメリカと同じように、世代間闘争の戦場となり、チープ・トリックはその最大の受益者となったのだ。

リック・ニールセンは、自覚もないままに日本のロックンロール・オーディエンスにぴったりのイメージを作り上げていた。「Surrender」の一節にある親へのあてこすり(〈ママとパパがソファでゴロゴロ……俺はKISSのレコードをかけてる〉)は、英語ではパロディだからこそ笑えるが、翻訳されるとその皮肉っぽさは失われ、日本人にとっては「リックは自分たちが本当はやりたいけれど、とてもできないような悪戯をしている」ように見えるに違いない。

一方、ロビンとトムは、極度にシャイな日本の少女たちにとって完璧なセックス・オブジェクトだった。『ミュージック・ライフ』の東郷かおる子が筆者に語ったように。「日本の女の子はマッチョが好きじゃないので、ロビンとトムは親しみやすいんですよ。日本の女の子は性に関して大人じゃない……ただ妄想の世界を生きているんです」

想像力──たしかにそうかもしれない。ケイコとエツコは、このツアーでこれまで訪れたすべてのレストラン、ラジオ局、コンサートホール、列車や飛行機にまで姿を現していた。ホテルの部屋に戻る途中で鉢合わせすると、彼女たちは旧友のように筆者に挨拶する。彼女たちは他のファンよりやや年上で──ケイコは16歳、エツコは18歳──服装も制服にアンクレットソックスといった段階をすでに卒業していた。筆者は好奇心を抑えられなかった。彼女たちはグルーピーなのか? 学生なのか? どうやってどこへでもついて来られるだけの資金を手に入れ、そして我々の居場所を知るのだろう?

エツコは質問に答えるのをはぐらかした。たどたどしく混乱した会話を数分交わしたあとで分かったのは、両親がそれぞれに1000ドルを与え、日本の果てまでチープ・トリックを追いかける資金にしているということだった。さらにエツコの父親はナショナル・パナソニック(松下電器)の重役だと判明する。これこそ皮肉だ。彼が会社のためにアメリカの電機市場のシェアを奪っている間に、チープ・トリックは彼の娘を奪っているのだから。

「でも、どうして私たちがどの都市でどこにいるか正確に分かるんです? 旅行計画は秘密のはずなのに、どうやって突き止めるの?」と筆者が尋ねる。

ケイコはエツコの方を向き、日本語で何かをささやいてから首を振った。

「教えてよ」と筆者が食い下がる。

二人でまた少し相談したあと、ケイコは意味ありげに微笑んだ。

「直感よ」

ロビン・ザンダーの孤独

ちょうどそのとき、ロビン・ザンダーがTシャツとジョギング・ショーツ姿で廊下を駆け抜けてきた。チープ・トリックの最年少メンバーであるロビンは孤独を好み、インタビューに捕まえるのが難しかった。コンサートの後は大抵ホテルに戻って眠ってしまうのだ。「ねえ」と彼は息を弾ませながら数秒その場で足踏みをし、「見せたいものがあるんだ。すぐ戻るよ」と言った。

チープ・トリックに加入したばかりの頃のロビンを知る人たちは、彼がシャイで感情の起伏が激しい人物だと語っていた。「顔を見ればわかるよ」と古い友人は忠告してくれた。「『チープ・トリックのロビン・ザンダー』という肩書きに疲れ果てて、『ここから出してくれ』って表情を浮かべるはずさ」

しかし今のところ、筆者が見たロビンは外向的で愛想がよく──むしろ少し愛想がよすぎるくらいだった。初対面のときには、まるで母親の親友の息子とブラインドデートに出かけているような気分になった。「へえ」とロビンは数分の世間話のあとに割って入った。「君はジャーナリストにしては付き合いやすいね。趣味はあるの?」

けれども、その後ロビンは少しずつ本音を見せ始めた。午後のリハーサルで、彼は休憩中にひとりギターを抱え、レッド・ツェッペリンの「Rock and Roll」でロバート・プラントの声を見事に真似て歌っていた。「すごいね。他の人もできる?」と筆者は尋ねた。彼はコードを二つ三つかき鳴らし、今度はニール・ヤングの「Comes a Time」を完璧に歌いこなした。「コーヒーハウスで歌ってた頃によくやってたんだ」と彼は言った。「ジェイムス・テイラーとかニール・ヤングとか、そっくりに歌えたんだよ。それがすごくウケて、仕事をもらうのにも役立った。僕の曲もそういう感じで、カントリーっぽいんだ。いつかは……」と、彼は一瞬言葉を切り、名残惜しそうに付け加えた。

ロビン・ザンダー、1980年に神奈川県で撮影(Photo by Hasebe/Shinko Music/Getty Images)

ロビンがノートを持って戻ってきた。私たちは窓際の椅子に腰掛ける。6階下では少女たちが見張りのように群がっていた。窓越しに見えたロビンの金髪に、下から悲鳴が響く。ロビンは椅子に深く沈み込んだ。

「本当は26歳なんだ[1953年生まれ]。前に日本に来たときは年齢を偽ってたんだよ。でも、もう年を取ってきた」と彼は少し緊張したように笑った。そして自分の人生を語り始める。音楽一家に生まれ、ロックフォード郊外のラヴズ・パークという町の”線路の向こう側”で育ち、16歳で学校を辞めてスコットランドのグラスゴーへ逃避し、その後イリノイに戻ったこと。チープ・トリックから最初に加入を打診されたときは断ったこと──当時はウィスコンシンのリゾート地でフォークを演奏し、大金を稼いでいたからだ。しかし契約が切れたあと、再びチープ・トリックが声をかけ、今度はイエスと答えた。

「これを見て」と彼はノートを手渡した。それは鉛筆画の画集で、どれもロビンをよく描き出していた。「女の子たちがよく僕にくれるものの典型だよ」と彼はページをめくりながら続ける。そこには次第に精緻さを増す絵が並んでいた──涙をひと筋流すロビン・ザンダー、流れる衣をまとい水の上を歩くロビン・ザンダー、そして崇拝者の差し伸べる手に触れようとするロビン・ザンダー。

「僕たちは、女の子たちの幻想の中では神様みたいに見えるんだろうね」と彼は事もなげに言った。

筆者は彼の表情を観察したが、何の反応も読み取れなかった。窓から差し込む陽光がロビンの髪に黄金色の輝きを与えていた。居心地の悪い沈黙が流れる。

「どうやってそのルックを作り上げたんですか?」。より中立的な話題を探しながら、筆者は尋ねた。

「最初はデヴィッド・ボウイに夢中だったんだ」。彼は立ち上がり、鏡に向かって髪をなでつけてみせる。「それから、バンドの誰かがブライアン・フェリー風にしてみたらどうだって言ったんだ。そこでスリーピースのスーツを着始めた。僕にとっては不自然なことじゃなかった」と彼はやや弁解するように付け加える。「誰かにこうしろと強制されたわけじゃない。もともと持っていたものをちょっと誇張しただけさ。僕はブロンドで、そこそこ見栄えもするし、髪を少し明るくしただけ……」

音楽のほうは? 曲ごとに違う歌手のように歌わなければならないバンドに馴染むのは大変じゃなかった?

「僕はカメレオンなんだ。それがバンドでの僕の役割さ。リックがクレイジー担当なら、僕はカメレオン担当ってわけ」

でも、ロビン・ザンダー本来の声はどれなんです?

「全部が僕なんだ」と彼は少し不安げに答える。「どこかに必ず僕がいる」

再び沈黙が訪れる。ロビンはさらに体を丸め、膝を胸に引き寄せ、腕で抱え込んだ。筆者は彼を緊張させてしまったことを謝ろうとした。

「君は僕のことをどう思う?」。彼はいきなり問いかけ、まっすぐに筆者の目を見つめた。

「とても身構えているように見えます」と筆者は答えた。ほかに言いようがなかった。

彼は窓の外を見つめる。「あれが現実の世界なんだ。バンドを始めてから3年間、僕はあそこに出たことがない。もう友達も残ってない。いるのはバンドと、マネージャーと、業界の人間だけ──」ロビンは言葉を濁し、立ち上がった。外の群衆が彼を見つけ、再び悲鳴が上がる。

「誰も信じられないんだ」

ロックンロールの漫画的ヒーロー

「年間300日もツアーに出ることを強制しているわけじゃない」とケン・アダマニーは言う。「これは彼らがやりたいことだし、俺もやりたいことなんだ。誰も無理強いなんてしていない」

ケンは少し落ち着かなげに椅子に身をずらした。彼はインタビューを受け慣れていないのだ。「本当は舞台裏にいて、音楽が自らを語るのを見守る方が好きなんだ」と言う。しかし、ケンが単なる裏方でないことは明らかだった。彼は常にバンドと共に行動し、サウンドチェックやリハーサルではステージ上に座って耳を澄まし、評価を下す。時にはリックの肩を軽く叩いて、ひと言二言アドバイスをささやくこともある。また、バンドのあらゆる活動を事実上取り仕切っており、メンバーがオフの時間にホテルの外へ出たいと思えば、ケンの許可が必要だった。前回のツアーでは、日本人ファンから彼とバンドを描いた漫画を手渡された──リック、トム、バン・E、ロビンは操り人形で、操り手はケン・アダマニー。

「パペット理論は完全に本当さ」と彼はポーカーフェイスで認めた。「たとえばトムが白いブーツを履いて楽屋に来たら、俺はこう言うだろう。『トム、今夜は赤いブーツにしろ』ってね。彼は『了解!』なんて言うかもしれない。でも実際にはそうじゃない。俺が彼らを牛耳ってるわけじゃない。互いにリスペクトしてるんだ。リックが俺を管理するのと同じくらい、俺もリックを管理しているんだ」

チープ・トリックがアメリカでメジャーな存在になった今、来年の計画は?

「特に大きなプランはないよ。同じことを続けるだけさ。あとは映画のプロジェクトをいくつか検討している。」

今後も絶え間なくツアーを続けるつもりですか?

ケンは肩をすくめた。「同じことをもっとやるだけさ」

チープ・トリックのイメージはどこから生まれたんですか? かなり巧妙な計画やマーケティングがあったように見えますが。

「そう見えるのかい?」とケンは無邪気に問い返す。「本当にそう思う? まあ実を言うと、ある日リックを見てこう思ったんだ。『ケン、お前はこの男で1000万ドル稼ぐことになるぞ』ってね」

ケンは歯を見せてにやりと笑った。それが冗談なのかどうか、誰にも分からない。

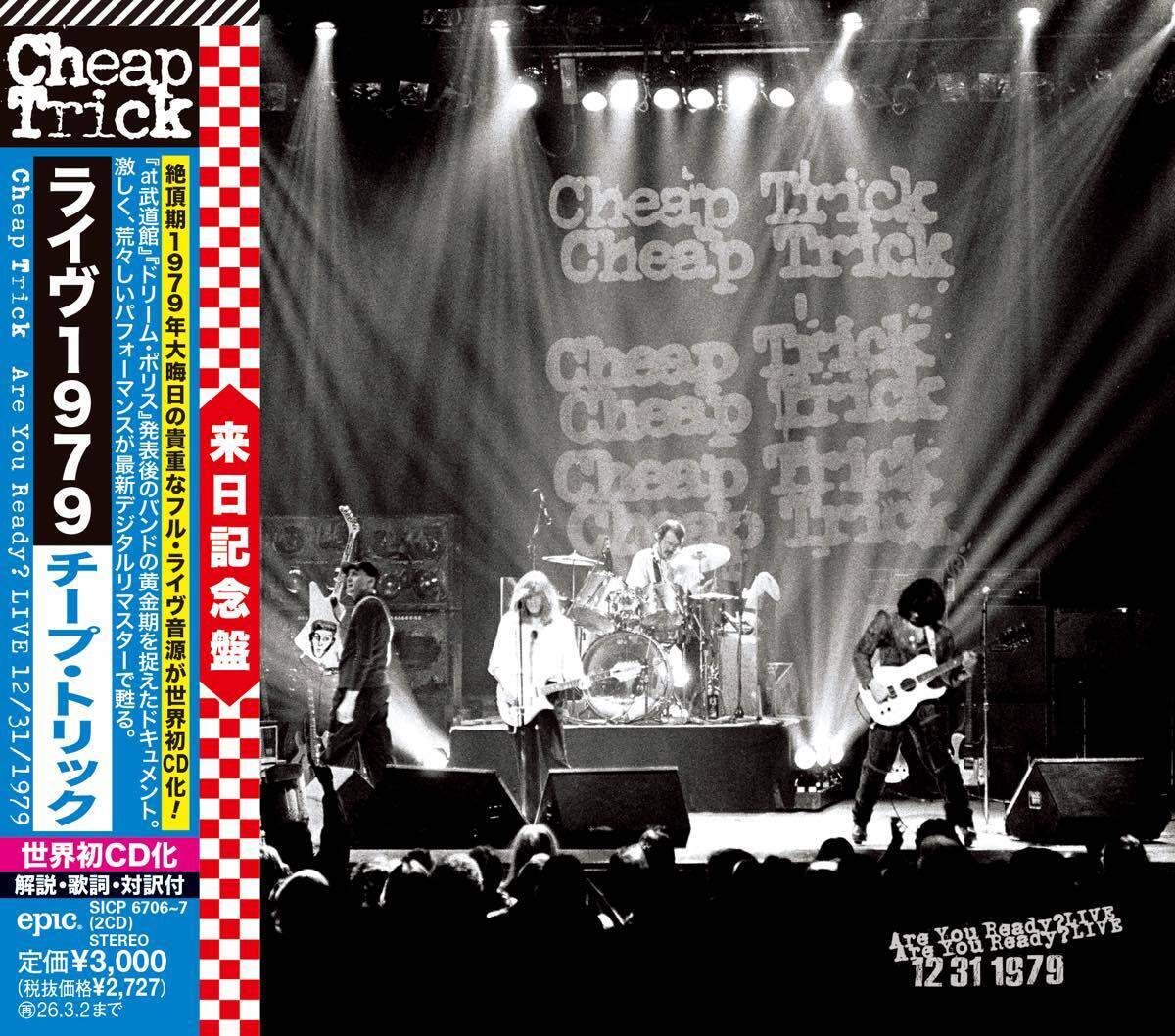

来日記念盤『ライヴ1979』が9月にリリース、1979年の大晦日、カリフォルニア州ロサンゼルスのL.A.フォーラム公演の模様を世界初CD化

1000万ドルの男は今夜、3本──そう、3本のギターを抱えている。赤いギター、サンバースト、そして黒と白の四角模様で覆われたギターだ。ここは大阪フェスティバルホール、チープ・トリックの第2セットの真っ最中。筆者は最前列の絶叫する観客から7フィート下のフォトピットに立っている。頭上をキャンディーや花や紙吹雪が飛び交い、まるで塹壕の中にいるような気分だ。

ほんの5フィート先で、ロビン・ザンダーがクリーム色のスーツに身を包み、足を大きく広げてマイクに向かって立っている。彼は踊らないし、マイクから大きく動くこともない。その必要もない。ほんの少し頭を振るだけで、観客たちは熱狂するのだ。左手にはトム・ピーターソンが十二弦ベースをかき鳴らし、時折顔を上げてスナップショット用にポーズを取っている。

ここからはバン・E・カルロスの姿は見えない。ドラムキットとタバコの煙の茂みに隠れているからだ。しかし、その音は聞こえる。彼のドラムは、古いチャック・ベリーのレコードや高校時代のバンド合戦を思い起こさせるほどのエネルギーに満ちている。

リック・ニールセンはヴォードヴィルの芸人のように観客を操る。闊歩し、突進し、台の上から飛び降り、タクシーの後部窓に飾られたフラフラ揺れるフラドールのように体を揺らす。彼は観客にピックを投げ、ローディーにギターを投げ渡す。やがて手元には1本だけ残り、ソロが始まる。超高速のスケールをひとつ、そしてもうひとつ、半音階でネックを駆け上がる(「見ろよ、ママ、手を使ってないぜ!」とでも言いたげな表情)。最後には大きなコードを鳴らし、ギターを側面で立たせてから後ろに倒れ込ませる。

それはギタリストのソロではなく、ショーマンのソロだ。そしてチープ・トリックはショーバンド、しかも最高の部類に入るバンドだった。派手な照明やスモークに頼らずとも観客の注意を引きつける──彼らが演じるキャラクターそのものが十分にエンターテインメントなのだ。あらゆるロックバンドが演出を用いるが、チープ・トリックは最初から自分たちのパフォーマンスを自然に見せようとすらしていないバンドかもしれない。毎晩2時間、リック・ニールセンは精神が錯乱したギターの天才となり、ロビン・ザンダーとトム・ピーターソンはティーンアイドルに変身し、バン・E・カルロスはチェーンスモーカーの変人として振る舞う。彼らはロックンロールの漫画的ヒーローであり、現実以上に大きな存在なのだ。あのバイオの記述は正しかった──彼らはイリノイ州ロックフォードで育ったのではない。チープ・トリックは過去を持たないバンドなのである。

アイドルになるってどんな感じ?

名古屋市公会堂の楽屋では、ツアー4本目のステージを前にバンドがウォーミングアップをしていた。ロビンは物置で高音を叫び、リックは隣室でギターと向き合い、トムはどこにも見当たらない。バン・E・カルロスと筆者だけが楽屋に残り、カーテンのかかった窓辺に腰掛けていた。

「この窓の外には50人くらいの女の子が待ってるんだ」とバン・Eが笑い、カーテンを軽く揺らすと、興奮した声がぶわっと上がった。「ちょっと退屈すると、人間ってこんなことまでやっちゃうんだよな」

彼は筆者を見て、筆者は彼を見返した。その瞬間、同じアイデアが二人の頭に浮かんだ。筆者は窓に背を向けて立ち、バン・Eがカーテンを引き開けた。

ロビーーーーーーーーーン!

一瞬、ものすごいエネルギーの高まりを感じ、それが同じくらい強烈な罪悪感に取って代わった。彼女たちが叫んでいるのは私のためじゃない──そして実際のところ、彼女たちが叫んでいるのはロビン自身のためでもないのだ。それはパッケージ、ケーキのアイシング、肩まで伸びた金髪のため──カーテンを閉めて、お願い!

「今の君、ひどく後ろめたいだろ?」とバン・Eは言う。

「この状況を本気で受け止めるなんてできないよ。もし俺が23歳だったら、頭がおかしくなってたかもしれない。でも今は29歳──ユーモアとして受け止めるしかない年齢なんだ」

トム・ピーターソンは肩をすくめ、サッポロビールをもう一杯注文した。ホテルのレストランで、彼と広報担当のロイス・マリノと筆者は夕食をとっており、ビールと日本酒を交互に飲んで、少し酔いが回っている。周りのテーブルには少女たちが座り、ソフトドリンクをすすりながらじっとこちらを見つめていた。

でも、地元に帰ったとき、これをどう説明するんです? アイドルになるってどんな感じなのか、人にどう話すんです?

「いや、誰にも言わないよ。信じてもらえないだろうし、仮に信じられたとしても、『あいつは自惚れ屋だ』って思われるだけさ」

「もしあなたたちが天狗になったら、そのときは容赦しないよ!」とロイスが口を挟んだ。

トムは席を立ち、出ていこうとした。「心配するなよ」と彼は言い、目をキラリと光らせた。「俺たちはそんなに面白い人間じゃないんだから」

*

※チープ・トリックはその後も精力的に活動を続け、2016年にロックの殿堂入りを果たした。バン・E・カルロスは2010年に第一線を退き、現在はダックス・ニールセンがドラムを担当。さらにサポートメンバーとしてロビン・ザンダーの息子、ロビン・テイラー・ザンダーも参加している。また、1980年、1990年、2008年、2018年にも来日公演を開催(2022年に予定されていた来日ツアーはキャンセル)。今回のフェアウェル公演は7年ぶりの来日となり、バンドにとっての聖地・日本武道館でフィナーレを飾る。さらにその後、最新アルバム『All Washed Up』を11月14日にリリース予定。

From Rolling Stone US.

チープ・トリック来日公演

2025年9月29日(月) グランキューブ大阪 18:00 開場/19:00 開演

2025年10月1日(水) 日本武道館 18:00 開場/19:00 開演

公演詳細:https://udo.jp/concert/CheapTrick25

チープ・トリック

『ライヴ1979 | Are You Ready? Live 12.31.1979』

発売中

再生・購入:https://cheaptrickjp.lnk.to/Live1979

特設サイト:https://www.110107.com/s/oto/page/CT_LIVE1979?ima=1534

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)