最新作『Off the Record』では、複数都市で録音された音源を素材とし、4作のEPとして発表したうえで、最終的にひとつのアルバムにまとめるという構成を取っている。その方法論こそ『Universal Beings』と近いが、やはりサウンドはどの過去作ともまるで違う。

興味深いのは、10年前の『In the Moment』に通じる雰囲気があることだ。これまで生演奏とポストプロダクションの境界を限りなく消失させるような方向に進んでいるように思っていたが、ここに来て編集の痕跡を「敢えて」大胆に見せることで、新たな魅力を獲得している。「鬼才ジャズ・ドラマー」でありながら「実験的なビートメイカー」としての側面も併せ持っていた初期の自身を更新するようなチャレンジには、近年のイメージを塗り替えるようなパワフルさも感じられる。

しかも今作には、ジェフ・パーカー、マーキス・ヒル、ユニウス・ポールといったおなじみのメンバーに加え、現代ジャズ最前線を担うジョエル・ロス、UKのチューバ奏者セオン・クロス、プロデューサー的感性を持つベン・ラマー・ゲイ、エレクトロニックなアプローチでも知られるジョシュ・ジョンソンやジェレミア・チウなど、これまで以上に多彩な顔ぶれが集結している。

またしても一年を象徴しそうな作品を生み出したマカヤに、本作の制作背景や過去作との比較、そして「録音したさまざまな音源を編集して楽曲へと昇華する」という独自の手法に宿る哲学とこだわりについて話を聞いた。その言葉の端々から、マカヤの核心が見えてきた気がする。

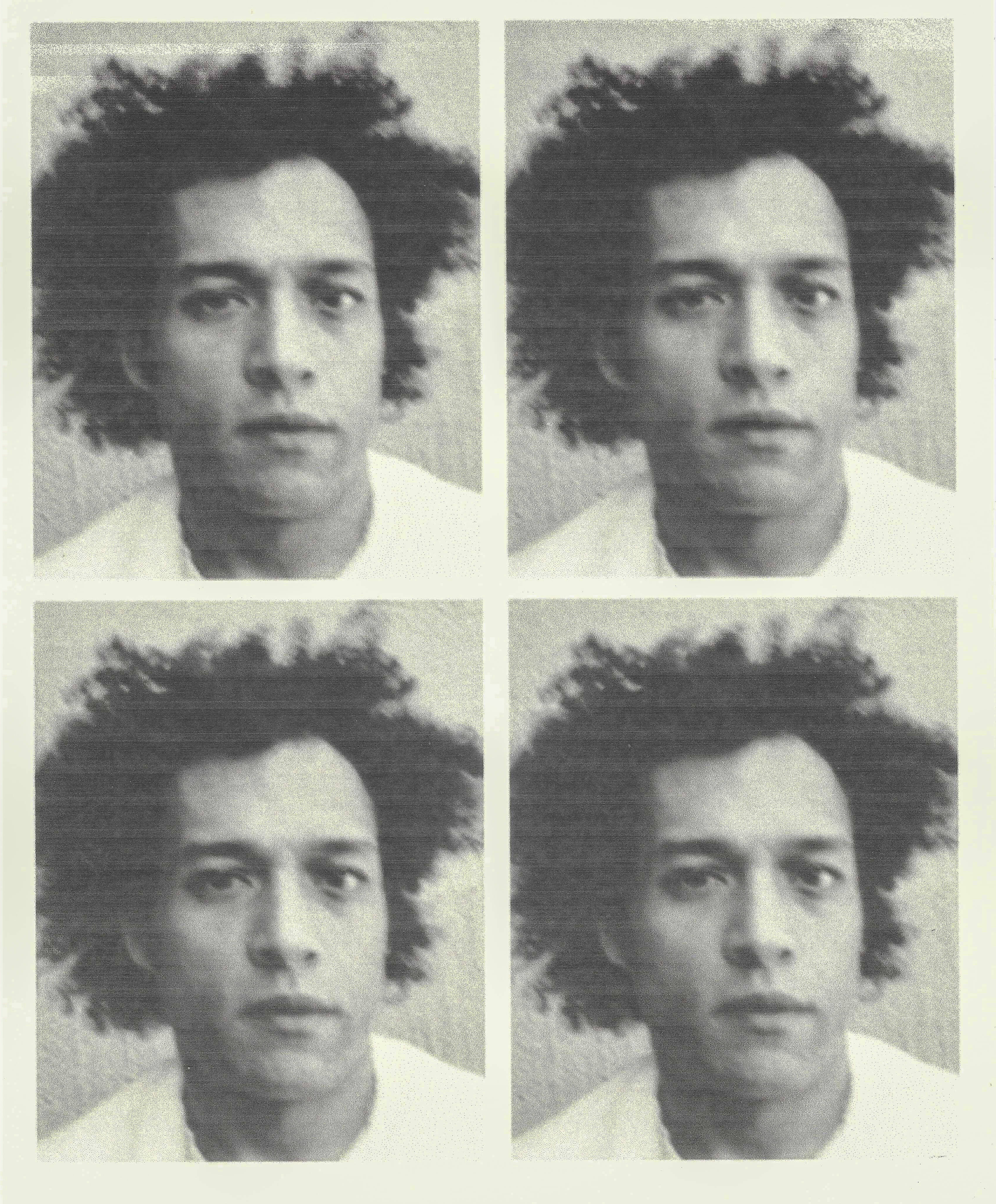

Photo by Daniel Dukane

追求したのは「オフレコ」の親密さ

―『Off the Record』のコンセプトを教えてください。

マカヤ:この新作は、「自分が過去に使っていたプロセスに立ち返ってみよう」というコンセプトに則っている。それこそ『In the Moment』の頃のように、狭いハコの親密な空気感のなかでライブ録音した音源を元に作品を作る……ってプロセスに、ここに来て回帰したくなったわけだ。

―タイトルの意味合いについても聞かせてもらえますか。

マカヤ:言ってみれば「アンダーグラウンド」について触れている。実際にその場にいた人間だけが体験できる、親密な空間で起こる出来事について、ってこと。完全に即興を元にした、不完全さも込みの、その瞬間にしか存在しえないものが生まれる空間であり、その断片として「記録(Record)」だけが残るわけだ。

しかも、実際に起きた出来事に、いわば「ドリーム」的な編集やポストプロダクションを後から付け足している。ただ、自分としては「ドリーム」よりも、実際に現場で起きた出来事のほうがスペシャルだと思っている。俺はその一夜限りの時間と空間の一部を、アルバムによって夢のような形でリスナーに垣間見させたいんだ。「次はリアルな現場に足を運んで、実際にその空間を生で体験してくれよな!」っていう声掛けも含めてね。

―いわゆる「オフレコ」ってことですよね。つまり、もともとは出す予定がなかった音源を曲に仕上げたわけですか?

マカヤ:少なくとも、こういう形で出すことは想定してなかったかな。

『Hidden Out!』

2017年6月、マカヤがシカゴのThe Hideoutで行ったレジデンシー企画での録音を基に構成。この期間、彼は毎週入れ替わりのメンバーとともに即興演奏を行っており、参加者にはユニウス・ポールに加え、ジェフ・パーカー、アルトサックス奏者/プロデューサーのジョシュ・ジョンソンが名を連ねている。

―前作『In These Times』では、シカゴという「場所」が重要だったと思います。その前の『Universal Beings』では4つの都市での録音が元になっていました。『Off the Record』における「場所」との関係はどんなものですか?

マカヤ:まあ、たしかに色んなロケーションで録音してるから都市も関係してると言えなくもないけど。都市そのものより、むしろ「狭い壁の中に囲まれた空間」のほうが今回は重要でね。

―アンダーグラウンドのスペースということですか。

マカヤ:そう。

自分が実際にその空間にいて、現場の空気感をリアルなものとして体感できるのがライブ・ミュージックの醍醐味だよね。その意味で、たしかにロケーションは重要なんだけど、今回のプロジェクトに関してはロケーションそのものよりも「場所」なんだよね。ベルリンの地下にあるハコでやったときの超クールな空間、(ロンドンの)Worldwide FMで今回の参加メンバーと初めてプレイしたときの音源、LAで初めて本格的なライブを、しかも即興でやったときの音源、シカゴの音楽シーンでありコミュニティの重要なハブであるThe Hideoutでの録音……各ロケーションごとに曲とゆかりがある。

『Techno Logic』

ベン・ラマー・ゲイとセオン・クロスが参加。2017年のロンドン、2024年のベルリン、2025年のニューヨークでのライブ録音から構成。彼らの最初の出会いは、Worldwide FMのかつてのロンドン北部スタジオでのセッションだった。

―『Universal Beings』ではNY、LA、シカゴ、ロンドンの録音が順番に並んでいて、それぞれのサイドには土地の名前が付けられていました。今回のEP群の名付け方はそうではないですよね。

マカヤ:タイトルに関しては、言葉遊びと場所をかけ合わせたものだ。『Hidden Out!』はさっきから話しているように、シカゴのThe Hideoutってハコにちなんだもの。

『PopUp Shop』は、International Anthemがセッションを開催した翌晩、ヴェニス・ビーチの路地でポップアップ・ストアを開いたことがあって。そこでCDを売ったり、自分がストアの端っこのほうでビートを作ったりしてたんだ。それがこの音源の元ネタ(素材)ってわけ。

『Techno Logic』は、ベルリンで録音した「Technology」にかけてる。ベン(・ラマー・ゲイ)がそのときテクノロジーについてのポエトリーと言うべきか、スポークン・ワードというべきか、「テクノロジーは本当により良い生活をもたらしているか?」っていう問いを投げかけたことがあって。そこからタイトルを考えた。「Techno」+「Logic」で「Techno Logic」。これも言葉遊びだね。

『The People's Mixtape』はブルックリンのPublic Recordsで録音した。ミックステープみたいなノリにしたくて、「Public Recordsで作ったミックステープ」って意味合いのタイトルだね。要するにどれも言葉遊び。

『PopUp Shop』

2015年にマカヤがロサンゼルスのDel Monte Speakeasyで初めてパフォーマンスを行った際の録音を基に制作。このとき彼は、シカゴのDJ/キュレーターであるキング・ヒッポと、サンフランシスコ発の前衛的な音楽プラットフォーム、Grown Kids Radioが企画したイベント「RAWS:LA」に出演し、ジェフ・パーカー、ヴィブラフォン奏者のジャステファン、ベーシストのベンジャミン・J・シェパードと即興セッションを行っている。

即興ゆえの奇跡、スタジオでの魔法

―ライブ音源を使っているから当然とはいえ、あなたはいつも異なる場所で演奏した録音を使いますよね。慣れ親しんだ会場の録音を繰り返し使うことがない。それって意図していることですか?

マカヤ:たしかに。こういう形のレコーディングの時は、できるだけガチで親密な形にしたいんだよ。アンプもゼロもしくは最小限に抑えて。

ツアーやコンサートのときは、本格的な音響を使って完成されたパフォーマンスを披露するっていう、いわゆるショウとしての比重がどうしても大きくなる。だから自分のクリエイティビティを発揮できるようなセッションの機会がなかなか訪れないものなんだ。1000人規模の観客を前にして、ただ衝動の赴くままに完全フリーで演奏するのもなんだか場違いな気がするしね。

逆に即興演奏のときは、観客の数も音や演出も最小限に抑えることができるわけで。

―もしかして素材として使うために、世界中でやっているライブをそれなりのクオリティで毎回録音しているんですか?

マカヤ:とりあえず録音していることの方が多いけど、毎回ってわけじゃないね。特別なライブのときは録音するようにしてる。ただ、完成された曲をライブ録音しておくことで、後から手直ししたいわけじゃないんだよね。完全に即興演奏だけのライブに関しては可能な限り録音しておきたいし、実際にそうしている。滅多にない貴重な機会だからね。

―その場合って、異なる会場、異なるエンジニア、異なる機材で録音されているわけで、あなたにはコントロールできない部分が必ず入るってことですよね?

マカヤ:まさにその通り。要は、何が起こるかわからないっていう危うい状況に身を置くのが、ゾクゾクするような興奮を与えてくれるんだよ(笑)。

―なるほど(笑)。

マカヤ:大物ミュージシャンのライブになるほど、きちんと段取りが決まってて、その場にいる全員が次に何が起こるか把握してるっていう、言わばコンフォートゾーンにある。でも、次の瞬間に何が起こるかわからない状況を前にしたら、その場にいる全員がフルで準備して、それに対応できるスキルを持ち合わせている必要があるわけで……そういうところにこそ、自分の想像力を超えたクリエイティビティが発揮されるような気がするんだよ。そりゃ当然のことながら完璧でもないし、演奏も手探りになるかもしれないけど、それでいいんだ! それこそが人間らしさなんだから。そういう種類のパフォーマンスこそが、自分が目指す表現の核にあるんだ。

―言われてみれば、過去の作品も全部そうですね。

マカヤ:そう。それは録音のクオリティにしても同じだ。誰かの話し声が紛れ込んじゃってたとしても、そうした状況をひっくるめて丸ごと受け入れる。何が起こるか分からないし、どう転がるかもわからない。だからこそ、できるだけ親密な場にしたいんだ。自分が自由でいたいから、のびのびと失敗して、のびのびとリアルにありたいってことでもある。ヘマをする自由であり、ありのままの自分をさらす自由がそこにある。

しかも、たとえミスったとしても、いわゆるスタジオのマジックを使えば、後から修正することもできる。そういう意味で、スタジオっていうのは僕にとって「魔法を実践する場」なわけだよ。ミスは修正することができても、インスピレーションを後追いで追加することはできない。だからこそ、そのマジックが起きる環境を最初に整えておきたい。たとえ、それによってやらかしたとしても、自分は何度でも奇跡が起きる可能性に賭け続けたいし、それを作品という形で昇華できる自信がある。現実の出来事をファンタジーの形で記録するっていう作業をしてるんだ。

Photo by Shannon Marks

―ところで今作では、2010年代の音源が多く使われてますよね。

マカヤ:『In the Moment』の10周年記念ライブの際に『The Peoples Mixtape』を録音したんだ。1月にニューヨークのWinter Jazz Festの一環として自分がレジデンス・アーティストとして参加してたんだけど、そのとき『In the Moment』の10周年企画をやって。ジャイルス・ピーターソンが『In the Moment』の精神を受け継いだ楽曲を揃えるために、International Anthemのアーティストをフィーチャーしてミックステープを作って、さらにライブでも披露してくれた。ちなみにその演奏も録音されてリリースされている。

あの夜は『In the Moment』のこれまでの歩みを辿るような時間だった。そこで自分としても、あの作品の中で使われてるプロセスがどう成長してきたかを振り返るきっかけになったんだ。そこから、その晩に録音した音源を『The Peoples Mixtape』って形で出すことになり……まだその時点ではタイトルこそ決まってなかったけど、この素材を絶対に何かの作品に利用しようと考えた。さらにThe Hideoutの音源もあったし、ベン・ラマー・ゲイやセオン・クロスと1月に演奏したときの音源もワクワクする内容になってたから、それらを聴き直したんだ。そしたら、次第に『In the Moment』を作ってたときの感覚が蘇ってきた。あの頃の原点に立ち返ったような気持ちになったんだ。それが理由だね。

とはいえ、昔に録音した音にはかなり手を加えてある。それに前々から発表する機会をうかがってたんだよ。今回、いろんなものが一本の線として繋がったから、ここで出すべきだなって確信したんだ。

『The People's Mixtape』

2025年1月、ブルックリンのPublic Recordsで行われたライブ録音が土台。マカヤの代表作『In the Moment』の10周年を記念して開催したもので、同作のセッションを通じて確立した即興言語に立ち返る試みでもあった。この特別な夜に共演したのは、ベーシストのユニウス・ポールとトランペット奏者のマーキス・ヒル。さらに常連コラボレーターであるヴィブラフォン奏者のジョエル・ロス、初共演となるジェレミア・チウも加わった。

―かなり即興の要素が多いし、同時に編集やポストプロダクションの色が濃いから、『In the Moment』に通じるものがあるなって僕も思ってたんですよね。

マカヤ:まあ、そうだろうね。『In the Moment』にインスパイアされて始まってるし、形を変えた拡張版みたいな感じだから。

―10年も前の自分の演奏を使うことに関しては、葛藤はないんですか? あなた自身もこの10年で、演奏家として進化しているでしょうし。

マカヤ:いや、それはあんまりないかな。むしろその変化を素直に受け入れているつもり。そもそもサンプリングやリユースによってサウンドを再構築して、実際に起きた出来事すらも再構築するのが自分のスピリットだから。今年の音だろうと、自分が生まれる前に別のアーティストが作った作品だろうと、10年前に自分が出した音だろうと、すべて同等に機能するものだと思っている。

そういう意味で、俺の目標はまだ録音されてない未来の音源をサンプリングすること。まだその境地には辿り着いてないけどね(笑)。

―ははは(笑)。前作『In These Times』はかなりの編集が施されているのに、まるで予め作曲された曲を演奏しているようでしたよね。でも、新作では編集やポストプロダクションの痕跡を敢えて強調しているような印象です。それって意図的ですか?

マカヤ:そうだね、『In These Times』に関してはポストプロダクションを多用してるけど、自分が作曲した曲をライブで演奏した音源を素材にして、それを編集によって拡張して強化してる。つまり、あくまでもあらかじめ準備された曲が土台になっていた。だから、サウンドも洗練されているし、プロダクションよりも作曲を前面に打ち出してる。

かたや『Off the Record』の素材は、完全に実験的なライブ演奏。即興パフォーマンスであり、その場で生まれた曲が素材になっている。そこに編集というプロセスを挟むことで、素材を変化させてユニークなものにしている。むしろ全力で編集のベクトルに向かった作品なんだ。ここでは編集の痕跡を一切隠すつもりはなくて、むしろ作品づくりの重要な要だと考えている。つまり、どう音をぶった切るのか、どこでどうやってビートがヒットするかってところに、自分なりの美学が表れていると思う。そこから自分にとって最適解のサウンドを探ってるんだ。

「個性」と「本質」のコラージュ

―新作はこれまで以上にループを多用してますよね。

マカヤ:まさに。エレクトロニック音楽やプログラミングの領域を常に開拓していきたいんだ。折に触れて足を踏み入れてはいるものの、まだまだ十分探求しきれてないと思っていたから、ディープに浸ってみようと思って。

そういう意味で、ジェレミア・チウと作業できたことは刺激的で触発されまくりだったし、自分が触れたことのないエレクトロニック音楽への扉を開くきっかけにもなった。モジュラー/セミモジュラーのシンセ、セットアップをどう組むか、あるいはテクノロジーとライブ・パフォーマンスをどう融合させるかという点に関して、ものすごく勉強になったよ。自分もAbletonを使い始めてたんだけど、ジェレミア・チウはその道の天才だからさ。一緒に作業したり、横で彼が作業するのを眺めたりするなかで「なるほどな」って思う場面ばかりだった。そこから自分でも実験を始めてるんだよね。

―ジェレミア・チウもそうですし、プロデューサー的な志向を持つ演奏者のベン・ラマー・ゲイも含めて、これまでとは異なるタイプの共演者が参加してますよね。

マカヤ:自分がやってる音楽は完全にミュージシャン主体で、個々のパーソナリティにものすごく左右される。だからこそ「誰と一緒にやるか?」がものすごく重要になってくる。何しろゼロの状態から現場でクリエイションしていくわけだから、丸裸の状態でぶつかるしかない。というか、そもそも即興ってそういうものだよね。一人一人が自分だけのボイスを持ってるわけで、それが音楽になるわけだから。

なので、こっちから「こういうふうに演奏してほしい」って指示を出すことはない。各自が自分の音を持ち寄って今回の作品に貢献してくれた。つまり、ここで鳴っている各パートにはオーナーがいる。そのオーナー連中が団結して、その瞬間に心を一つにして即興で作曲しているようなノリに近い。しかも、各自が完全にフリーな形で。それを自分があとから編集して形を整えていったということ。それで言うと、ベン・ラマー・ゲイなんて存在自体が強烈な個を放っている。自分が求めているのはそういうもの。一人一人の強烈な個性をコラージュ的に描き出したいんだ。

―この人選はあなたが考えたものですか?

マカヤ:今回みたいに録音前提のライブを企画していく段階で、誰を呼んでどんな編成が可能かを頭の中で組んでいくんだ。とはいえ、「絶対にこいつと一緒に演奏したい!」と思っても、スケジュールが合わない場合だってある。その辺は気楽に、いろんな可能性に対してオープンでありたいと思っている。自分では完全にコントロールできない状況に身を置いていたいからね。そこから新たな境地が開けるかもしれないし。

―『Off the Record』に、新作を作る前提で行なった録音はないわけですよね。ということは、あなたは新たな録音をスタジオで行わなくても新作を作ることができるし、あなたが行なっているライブはアルバムの素材になる可能性があり、スタジオ録音のような価値を持つと。だとしたら、あなたにとってのライブは、他のアーティストにとってのライブとは異なる意味を持つと言えるのではないでしょうか?

マカヤ:自分がライブで演奏するとき、「あとでレコードになるかもしれない」って意識することはない。それだと、ライブの輝きが削がれる気がするから。即興演奏を録音しているときですら、たとえ将来的に作品につながる可能性があるとはいえ、「作品を作っている」っていう意識はない。偶発的に起こる魔法の瞬間をとらえようとしている感じだね。だからこそ、その瞬間を恣意的に操作するようなことはしたくないんだ。こっちがコントロールしようなんておこがましいからね。

だから「どんなライブもレコードとして形になり得るか?」って訊かれたら、答えはイエスだけど、「レコードにすること」がライブの目的ではない。ライブに向かうときの自分のマインドセットとしては、正しい音符を弾くよりも、現場の生々しい感覚をリアルかつ的確に映し出すって感じかな。それがレコードを作る際には、また違うマインドセットになっていく。録音したものをきれいに仕上げるとか、細かい部分を修正することを優先するかもしれないし、あえて生々しい形のまま残しておくことで「よくぞ修正せずにそのまま出したな!」っていう姿勢をアピールすることもあるだろうね。

『Off the Record』(『The People's Mixtape』)収録の「Choo Choo」。音源は約4分、ライブ映像は約9分半

―最後にずっと疑問だったことを聞かせてください。即興を重視しているだけあって、ライブでは一曲あたりの尺がかなり長いですよね。でも、アルバムの収録曲はいつもコンパクトにまとまっていますよね。ほとんどの曲が3分~5分くらい。即興演奏を素材にしたら長くなりがちなのに、ギュッとまとめるのがいつも上手い。

マカヤ:もちろん、この先は違うスタイルの作品を作る可能性もあるけど、今のところ作品として出してる曲に関しては、コマーシャル的にも曲の体裁を成しているようにしたいんだ。始まりがあって終わりがあって、もう一度聴きたくなったり、次の曲にそのまま移りたかったり、サウンドやスタイルに幅を持たせることは意識している。でも、ライブでは催眠的な効果を生み出したいからそれとは別。一曲一曲を長引かせることによって、レコードとは別の形でリスナーを異世界に導いていくような展開にしたいんだ。

もちろんアルバムの中にだって、長い曲や長めのソロを入れてもいい。でも、自分の音楽に関しては、即興で生まれた曲の「本質の部分」が直に訴えかけるようにしたいんだ。

レコードでは長いジャム・セッションから生まれた音源に始まり、中間、終わりみたいな感じでセグメントごとに切り分けることで、曲として普通に楽しめるものにする。でも、それをライブでバンドとして再現するときには、逆に一つ一つのパートを長めに演奏したり、ソロを加えたり、レコードにはなかった要素をプラスしていく。だから、ライブと音源のバージョンはまったくの別物。どちらにも別の効果や機能が宿っているんだ。

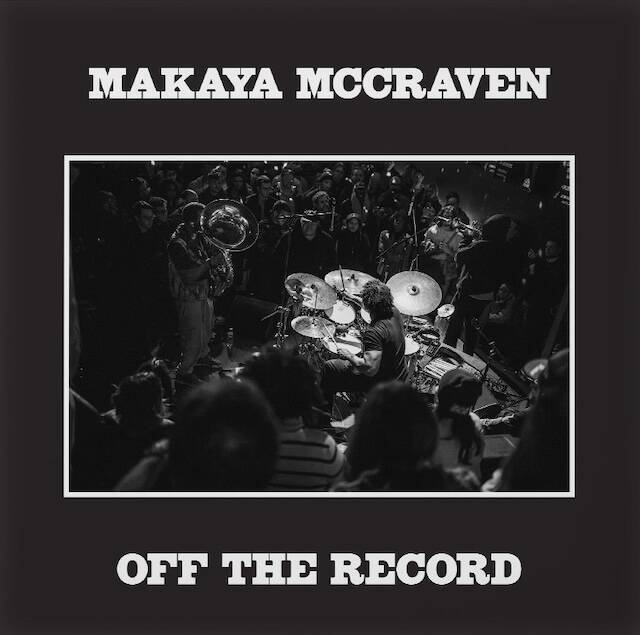

マカヤ・マクレイヴン

『Off the Record』

CD/LP:発売中

(国内盤2CD:解説書封入、ボーナストラック追加収録)

配信:2025年10月31日リリース

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15296

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)