サンダカンに向かう飛行機からの景色。眼下にはジャングル。

連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第123話

旅の目的地である「フィールドセンター」に到着。ジャングルのど真ん中で3泊する予定だが、その環境は「罰ゲーム」としか形容できないものであった。

※(3)はこちらから

* * *

■ふたつ目の目的地、サンダカン周辺の施設を視察

コタキナバルからサンダカンまでは飛行機で30分。サンダカン空港でGrabを呼んで、ふたつ目の目的地である施設に4人で向かった。この施設はいろいろな設備が整っていて、怪我をした野生動物の手当てをするための部屋なども揃っていた。

私のような研究者にとって、マイナス20度やマイナス80度で試薬や検体を長期保存するための超低温の冷凍庫や、PCRをするための「サーマルサイクラー」という実験機器、そして、実験器具類を高圧蒸気で滅菌するための「オートクレーブ」というような機材は日常的に触れるものであり、実験施設には完備されているのが当たり前の機材である。

しかし今回訪問するのは、いわゆる「実験」をするための施設ではない。そのため、上述のような機材は、ほとんどどこにも設置されていなかった(今回訪問した3つの施設のうち、マイナス80度の冷凍庫があったのは、このサンダカン近郊の施設だけだった)。

さらに言えば、国や地域によっては、安定した電力供給がままならない場合もある。この出張の前に訪れたエチオピアもそうだった(118話)。検体をマイナス80度の保管庫に保存したとしても、停電などで電源が止まり、保管庫の温度が上がってしまい、せっかくの検体がパーになってしまう、というような事故も容易に想定される、ということだ。

そのため、「その施設にはどのような機材があるのか? そしてそこでは何ができるのか?」ということを事前に正確に把握することは、その後の研究を円滑に進める上できわめて重要な情報となる。

今回の旅の目的は、それぞれの施設の実態を把握し、できることとできないことを判別した上でどのような計画を実施できるか? という動線の確保に役立てることにあった。

■そしていよいよ最後の目的地、ジャングルのど真ん中にある「フィールドセンター」へ

「水曜どうでしょう」の「マレーシアジャングル探検」では、クアラルンプール国際空港からタマン・ヌガラ国立公園にある「ブンブン」まで、バスとボートで向かっていた。

われわれの旅の最後の目的地は、ジャングルのど真ん中にある「フィールドセンター」。そこに向けたわれわれの旅路は、奇しくもこれと酷似したものとなった。

視察したサンダカン近郊の施設まで、ティムというフィールドセンターのスタッフが迎えにきてくれた。彼が運転する車に乗り込んで、約2時間のドライブ。そして船着場でボートに乗り込み、そこから40分ほど川を遡上する。

(左上)船着場。(右上)われわれが乗ったボート。「水曜どうでしょう」の「マレーシアジャングル探検」それそのものである。(下)川を遡上する大学院生のFと私。

■「フィールドセンター」

今回の旅の目的地でもある「フィールドセンター」には3泊し、いろいろな調査を行うことになっている。幸いにして、到着したフィールドセンターは「ブンブン」ではなかった。

今もあるのかはわからないが、私が子どもの頃、「少年自然の家」という公共施設があった。山奥にある合宿所のようなもので、6~8人くらいの相部屋に泊まりながら、山のいろいろなレクリエーションにいそしんで自然に触れる、というような目的のための施設だったと記憶している。

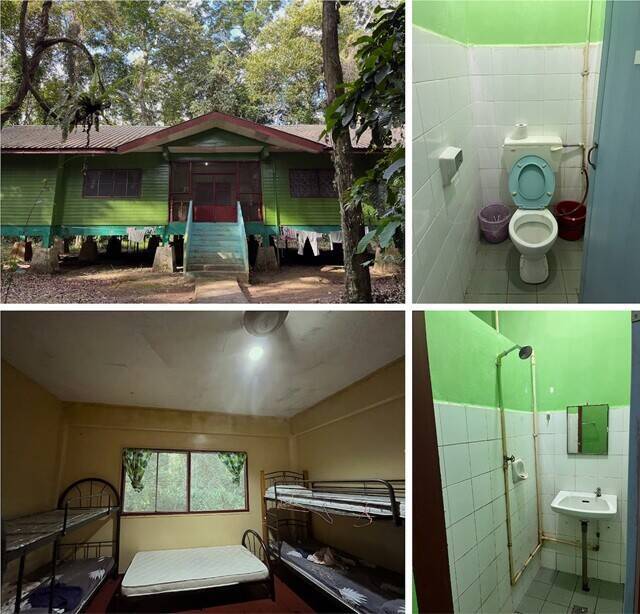

このフィールドセンターは、「少年自然の家」のジャングル版、かつ、それをきわめて簡素にしたものをイメージしてもらえたらいい。

しかし念のため、齟齬(そご)を避けるためにいくつかの注釈を加えておく。

登場する建屋は、寝室やシャワーがある「宿舎」と、食事や共同活動をするための「共同施設」のふたつ。

言うまでもないが、大浴場のような入浴施設などはない。「宿舎」にあるシャワーとトイレは共用で、シャワーは冷水が出るだけの簡素なもの(シャワーを浴びているときに、一度ヒルが出没した)。トイレは水洗だが、トイレットペーパーを流してはいけない(習慣で何度か便器に捨ててしまい、慌てて素手で拾い上げてゴミ箱に捨てた)。

宿舎にエアコンはなく、天井に備えつけのプロペラ型の扇風機がついている。窓は開けっ放しで(というかそもそも、窓ガラスがない)、二重の網戸がついている。寝室は相部屋で、私にはトミーと一緒の部屋があてがわれた(大学院生のFはカーホンと)。

ある夜、眠りに就こうと枕の横に目を向けると、そこにはまだ乾いていない、ホカホカのヤモリのフンが転がっていたこともあった。

宿舎の外観(左上)。その寝室(左下)、トイレ(右上)、シャワー(右下)。

節電のために、23時にはフィールドセンターのすべての電気が止まる。宿舎では、インターネットはほとんど電波が届かない。食堂がある「共同施設」でのみ使えるWiFiは、香港大学の研究費を使ってトミーが設置した、かのイーロン・マスク氏で有名な「スターリンク」。当然だが、羽田空港で借りたポケットWiFiなど、ここではまったく意味をなさない(圏外)。

昼間はソーラー発電。食堂のある共同施設にはエアコンはあるが、ソーラー発電の日中は、電力削減のためにエアコンも冷蔵庫も止まる。昼間に稼働しているのは、いくつかの家庭用扇風機のみ。

日中でも、曇ってくると、ソーラー発電が働かなくなり、停電する(私の滞在中にも何度かあった)。顔や肌には、日焼け止めと虫よけが日常的に塗りたくられ、汗をにじませて行動するのが生活のデフォルトとなる。

同行した大学院生のFは、登山などのアウトドアに精通していて、今回の「ジャングルツアー」に目を輝かせていた。

つまり、アウトドアに精通している人にとっては、充分に許容範囲の施設である、ということらしい。

――しかし私にとって、このフィールドセンターの環境は、「過酷」、あるいはもっと言葉を選ばずにフラットに表現すると、「罰ゲーム」としか形容できないものであった。

今回の旅で私をいちばん驚かせたのは、このような劣悪な生活環境も意に介さず、自分自身の興味の探求のために、ここで長い時間を過ごす人たちがたくさんいる、ということにあった。私の滞在中にこの施設で共同生活をしていたのは20人ほどで、中には年単位の時間を過ごしている人もいた。

この旅の同行者である香港大学のカーホンもそのひとりで、彼はこの春に東京の私のラボに来るまでの半年間を、この施設で過ごしていた。

その事実を知り、私は彼に、尊敬を通り越した畏敬の念を抱かずにはいられなかった。いったいどんな興味とモチベーションがあれば、これに耐えることができるのだろうか?

※(5)はこちらから

文・写真/佐藤 佳

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)