「人が自分の心を伝えたかったから言葉は生まれたと思うんですよね。ただ、伝えたい心と実際に使える言葉の間には絶望的なズレがあることが忘れられがちだと感じるんです」と話す俵万智氏

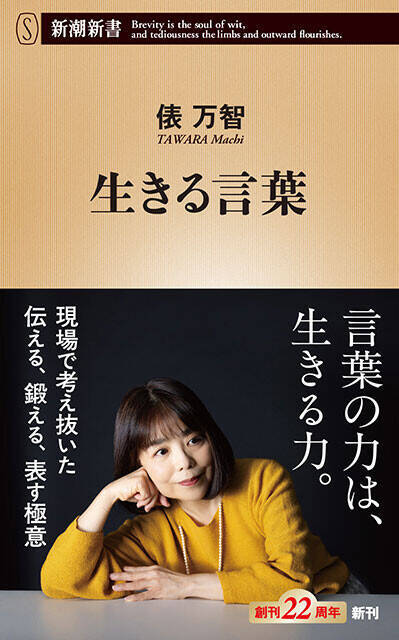

1987年に刊行された第1歌集『サラダ記念日』で一世を風靡し、短歌ブームの立役者となった歌人・俵万智(まち)が、新刊『生きる言葉』を上梓した。

* * *

――まず、「言葉」についての本を書こうと思ったきっかけを教えてください。

俵 最初にご提案いただいた時点では「俵万智という生き方」みたいな本になる予定だったんです。

それで何度かインタビューを受けて、原稿にもしていただき、「あとは好きに手を入れて直してください」というところまでいって。

でも、手を入れ始めたら、言葉について話している部分ばかりがどんどん膨らんじゃって。

「言葉に関する本なら自分で書きたい」と思い、一度企画を白紙にしてもらって書き下ろしたのが本書です。

――結果的に、本書は「俵万智という生き方」の本にもなっていますよね。

俵 そうですね。人生でいえば60年、歌作りでいえば40年、子育てでいえば20年。その蓄積が詰まった本だと思います。

書き終えてみて、「私は言葉について語り合いたかったんだな」と気づきました。特にここ最近は言葉そのものについて考える機会が多かったので。

――ここ最近、というのは?

俵 現代って、誰もがいつでもどこでもSNSで発信/返信できることで、言葉であふれていると思うんです。SNSは便利だけど、そのせいで追い立てられている人も多い気がする。

だからこそ、「一度立ち止まって、言葉について考えてみない?」と提案したかったんです。

――SNSは便利で楽しい半面、簡単に人を傷つけてしまう側面もあります。

俵 私はよく「なぜ言葉って生まれたんだろう」って考えるんですけど、人が自分の心を伝えたかったからだと思うんですよね。共有したいという気持ちがなければ言葉なんて必要ないわけだから。

ただ、伝えたい心と実際に使える言葉の間には絶望的なズレがある。そのことが忘れられがちだと感じるんです。

例えば、対面で人と人がコミュニケーションを取るとき、言葉が持つ情報量は3番目くらいだと聞いたことがあって。

まず、表情や姿勢といった視覚情報があり、そして声色や間といった聴覚情報がある。その情報がある上で、言葉の内容が届く。

――言葉それ自体が背負っている固有の意味や文脈もあれば、話者の身体が言葉に背負わせる文脈もありますね。

俵 けれど、テキストベースのネット上では、言葉だけでコミュニケーションを取らなければならない。つまり、言葉を受け取る側は、発した側の表情や声色、すなわち体を想像しなければならない。

その意識がまだ薄いから、すれ違いや齟齬が発生しているんだと思うんです。ネット上の発言を額面どおりに受け取る人が多いけど、その言葉の向こうには必ず、それを発した生身の誰かがいる。

その前提が共有できれば、SNSはすてきな場所だとも思うんです。身近な均質化された小さなコミュニティよりも開けていて、世界にはいろいろな人がいるということを教えてくれますから。

――先ほど「歌作り40年」と言っていましたが、40年前というと、歌人で劇作家の寺山修司が亡くなったあたりですよね。

俵 そうです。寺山修司が亡くなったのは1983年5月。今でも覚えています。

私が早稲田大学に入学したのが81年で、2年生の頃に佐佐木幸綱先生の短歌の授業を取ったのがきっかけで短歌を詠み始めたんです。

その授業に3年生になっても出ていたんですが、教室に入ってこられた佐佐木先生が「寺山が亡くなったので、今日はテキストと関係なく寺山の話だけをします」って。

そのとき、「世間的には寺山は演劇の人だと思われているし、確かにそうなのだろうけど、彼は短歌で残ると思う」って先生が言っていたのが印象的でした。

実は私、寺山修司とは"理想的な出会い"をしているんです。

――"理想的な出会い"ですか。

俵 大学に入学してすぐ、机に誰かの落書きで〈海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり〉って書いてあったのを見つけたんです。それを見たとき「カッコええ~!」って思って、すぐに覚えちゃって。

その後、短歌を詠むようになり、寺山修司の歌集を読んでいたときに、その歌を見つけて。そこで初めてそれが寺山修司の短歌だって知ったんです。

気に入った誰かが授業の合間に落書きしたんでしょうけど、今思い返しても、作者が誰かとかは関係なく歌そのものが人から人へと手渡されていくという、理想的な出会いでした。

――寺山修司の死と、歌人・俵万智の誕生が同時期だったことは短歌史において重要だと思います。テクニカルな話になりますが、短歌を並べて発表する「連作」を作る際に心がけていることはありますか?

俵 もともと短歌を並べることがすごく好きなんですけど、そこで私が大事にしているのは、あまりストーリーを作りすぎないこと。

ストーリーのために歌を作っているわけではないので、一首一首を取り出しても、まずは自立した短歌であることが大前提です。

ただ、並べたときに思わぬ感情が生まれるのが面白くて。

例えば、〈地図に見る沖縄県は右隅に落ち葉のように囲われており〉という歌と、〈一枚に塩分集め落とす知恵 マングローブに「犠牲の葉」あり〉という歌。

マングローブは、塩分の多い場所でも生きられる植物なんですが、塩が好きなわけではなく、ほかの植物がいないからそこにいる。

そこで、生き物の知恵として、体に悪い塩分を一枚の葉に集めて落とすことで、うまく排出しているんですね。地元ではその葉のことを「犠牲の葉」と呼んでいるそうです。

まったく別の時期に作った2首なんですけど、並べてみたときに「なんかさあ、沖縄に塩分を集めて捨てているんじゃないの?」ってニュアンスがにじむのを感じて、歌集ではあえて隣り合わせにしました。

――最後に、本書はどんな人に読んでもらいたいですか?

俵 言葉と無縁で生きている人って、まずいないわけですから、欲張りなことを言えば、言葉を使って生きているすべての人に読んでいただけたらうれしいです(笑)。

この本を肴に、いろいろ考える時間が生まれてくれたらいいなと思います。

■俵万智(たわら・まち)

1962年生まれ、大阪府出身。歌人。早稲田大学第一文学部卒業。学生時代に佐佐木幸綱氏の影響を受け、短歌を始める。86年、「八月の朝」で角川短歌賞受賞。

■『生きる言葉』 新潮新書 1034円(税込)

言葉と向き合い続けてきた歌人・俵万智が、「言葉」をテーマにつづった一冊。子育ての中で息子が言葉を覚えていく様子にハッとさせられた経験から、恋愛、ドラマ、ラップ、和歌、SNS、AIまで、さまざまな場面における言葉のあり方を自身の体験と共に語っていく。制作した短歌も随所に差し込みながら、短歌の技術的な話題にも触れる。「言葉のオタク」を自任する著者が、あらためてその力を見つめ直す「言葉」の論考集

俵万智『生きる言葉』(新潮社刊)

取材・構成/瀬口真司 写真提供/新潮社

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)