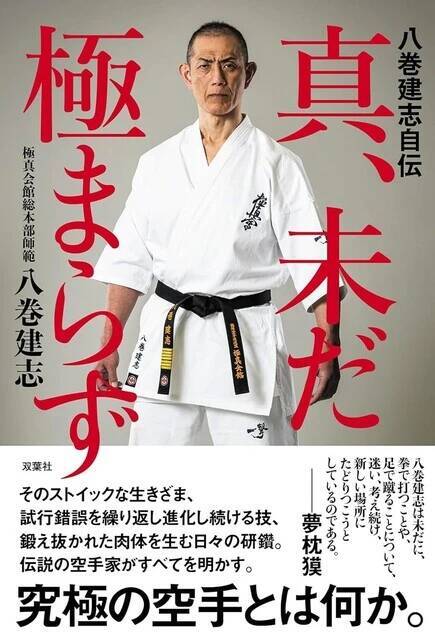

還暦を超えた今も、ストイックな生きざまを貫く八巻建志

【連載・1993年の格闘技ビッグバン!】第44回

立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA(総合格闘技)をリードするUFC。

今回は、極真空手でグランドスラムを達成したレジェンド、八巻建志(やまき・けんじ)をフィーチャー。著者が構成を担当した『八巻建志自伝 真、未だ極まらず』のハイライトを再構成してお届けする。

■「下段、中段、上段。どの蹴りがいい?」

いつの時代も人は「強さ」に憧れる。

1970年代、突出した強さを求めて極真空手の門を叩く者は後を絶たなかった。極真の創始者である"ゴットハンド"こと大山倍達氏の自伝ともいえる劇画『空手バカ一代』(71年連載開始)に感化される少年たちだった。冒頭で「これは事実談であり、この男は実在する」というナレーション原稿を目の当たりにしたときの衝撃は計り知れないほど大きかった。

「ケンカが強くなりたければ、極真をやれ」。そんな風潮すら漂っていた。

極真で史上初めてグランドスラム(百人組手完遂、全世界選手権大会優勝、全日本選手権大会優勝、全日本体重別大会優勝を全て達成する偉業)を果たした八巻建志も、そのひとりだった。

1964年に横浜で生を受けた八巻はもともと内気なインドア派で、中学時代は不良グループのいじめの標的になっていた。一時は自殺が脳裏をかすめるほど、顔を合わせるたびに痛めつけられていた。しかし『空手バカ一代』の前身ともいえる漫画『虹を呼ぶ拳』に出会ったことで人生が変わる。「絶対不良たちを見返してやる」と、格闘技を始め極真空手に行き着いたのだ。

16~17歳の頃は大山倍達の自伝などからインスパイアされ、蒲田や川崎界隈でわざわざケンカを売りに行っていたという。腕に自信をつけた八巻は相手がグループであったとしても、こんな殺し文句を口にして平気でケンカを売っていた。

「下段、中段、上段。どの蹴りがいい?」

「なんだ、それ。お前、頭がおかしいのか?」

「下段は足を折る。

八巻の空手人生は最初から順風満帆だったわけではない。組み手も体作りも試行錯誤を繰り返したが、94年秋の全日本選手権で優勝すると、一気に波に乗った。そして95年、競技者として最も目立った活躍を見せる。百人組手を完遂したと思ったら、世界選手権も制したのだ。

先日、八巻は『真、未だ極まらず』(双葉社刊)を上梓した。この自伝は選手として最大の目標だった世界選手権を制覇してから八巻が歩んだ人生と、現在彼が鍛練の要に置く「骨」の使い方をテーマに記されている。

八巻が選手としてピークを迎えた95年当時は、格闘技界の激動期だった。その2年前の93年にK-1とUFCが相次いでスタート。翌94年には日本のMMA(総合格闘技)の礎を築いた大会『バーリトゥード・ジャパン・オープン94』が開催され、ヒクソン・グレイシーが神秘的な強さを見せつけながらワンデートーナメントを制した。

2022年に極真会館に復帰、総本部の師範に就任した

■「そんなにお金を積まれたのに、なぜやらないのか?」

とりわけK-1の登場は八巻にとっても他人事ではなかった。

そもそもK-1がスタートする以前、K-1の母体となった正道会館のエース、佐竹雅昭と八巻の一騎討ちが期待されていた。ふたりともフルコンタクト空手界では"最強幻想"をまとっていたので、格闘技ファンの間では「もし八巻と佐竹が闘わば?」という熱い議論が交わされていたのだ。

当時フルコンタクト空手界は「極真と極真以外」に大別され、八巻と佐竹はそれぞれのフィールドで強さの象徴と見なされていた。結局、ふたりが拳を交わすことはなかったが、自伝で八巻はK-1から熱心なスカウトがあったことを打ち明けている。

《当時、K-1ファイターが常宿にしていた品川のホテルの一室で、石井(和義)館長は「八巻さんほどの格闘家はいない」と持ち上げてきた。集中力のある人で、一日中わたしのことを口説いても最後までそのテンションが下がることはなかった》

K-1だけではない。新日本プロレスや角界からも手は伸びた。中でもK-1からのオファーは契約金が莫大な額であったという。

《いまだから打ち明けられるが、契約金は億単位だった。「そんなにお金を積まれたのに、なぜやらないのか?」と首を傾げた人もいるが、わたしにとって空手はK-1とは全く別物であり、その延長線上にK-1があるわけではなかった》

もしあのとき、八巻がなんらかの理由でK-1に上がっていたら、日本の格闘技の歴史は変わっていたのだろうか。のちに八巻はPRIDEからも「上がらないか?」と口説かれている。

先述の世界選手権後、八巻は大手芸能プロダクションに属し、破格の扱いで芸能活動を始めた。メルセデス・ベンツやBMWを乗り回した時期もあったが、たとえ高級外車を持つ身になっても精神的に満たされることはなかった。ジョルジオアルマーニの洋服やロレックスの腕時計を身につけたこともあったが、何か物足りなさが残ったという。

高級品を身につけたから何だというのか。世界チャンピオンになるために必死に生きてきたときと比べたら、何をしても満足感や充実感を得ることはできなかったのだ。

やがて八巻は自ら運営していた極真会館の支部を手放すとともに、国内での芸能活動にも区切りを付け、単身アメリカに渡る。かつて大山倍達氏もアメリカでプロレスラーやプロボクサーと闘い、現地で極真空手を教えている。筆者の目に八巻の挑戦は「平成版・空手バカ一代」に映った。夢と希望に燃えた渡米だったが、その行く手には想像を絶するトラブルや困難が待ち受けていた。

(つづく)

『八巻建志自伝 真、未だ極まらず』 八巻建志/双葉社

取材・文/布施鋼治 撮影/長尾 迪

![[アシックス] ランニングシューズ MAGIC SPEED 4 1011B875 メンズ 750(セイフティー イエロー/ブラック) 26.0 cm 2E](https://m.media-amazon.com/images/I/41dF0gpSbEL._SL500_.jpg)

![[アシックス] ランニングシューズ PATRIOT 13 1011B567 メンズ 010(ブラック/デジタルアクア) 25.5 cm 3E](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZS3Bh2dVL._SL500_.jpg)

![[アシックス] ランニングシューズ GEL-KAYANO 31 1011B867 メンズ 001(ブラック/ブラック) 27.0 cm 2E](https://m.media-amazon.com/images/I/418iZuXV-tL._SL500_.jpg)

![【日本企業】 ぶら下がり健康器 懸垂バー 懸垂マシン [コンパクト/10段調節/日本語説明書/2年保証] 筋トレ チンニングスタンド (ブラック)](https://m.media-amazon.com/images/I/41B0yIoAZrL._SL500_.jpg)

![[Xiyaoer] 靴下 メンズ くるぶし 10足セット夏用 【吸汗 防臭 綿】 カラフルソックス カジュアルソックス 綿 24-27cm 靴下 おしゃれ スポーツ くつした メンズ 男性用 ビジネス クルーソックス くつ下 通気性 吸汗速乾 リブ柄 (10足セット6)](https://m.media-amazon.com/images/I/51dJIW6OMFL._SL500_.jpg)