名創優品と提携して上海で開催された「ちいかわ」のポップアップストア

マンガ、アニメに続いて、海外で日本発のオリジナルキャラクターが高い人気を集めている。市場規模は毎年拡大し、日本の新たな顔となりつつある。

* * *

■ちいかわが中国で社会現象に?

日本のキャラクターの海外進出が加速している。今年5月、伊藤忠商事が、若い女性を中心に人気の高いキャラクター「おぱんちゅうさぎ」の北米地域における販売権買い取りを発表。伊藤忠は昨年、同キャラクターのアジア地域の販売権を買い取っており、今回の北米進出でさらなる規模拡大を狙う。

一方、SNSから人気に火がついた「ちいかわ」は中国で話題に。上海にオープンした期間限定ポップアップストアでは、3日間で約1億6000万円を売り上げた。なぜ今、日本のキャラクターが海外で注目を集めているのか、その実態を探った。

そもそも、日本はいつ頃から海外に向けてキャラクタービジネスを行なうようになったのか。コンテンツビジネスに詳しいエンタメ社会学者の中山淳雄氏は次のように解説する。

「『ゴジラ』『ウルトラマン』などは早いうちから海外進出を果たしていましたが、いわゆる〝ゆるキャラ〟のようなキャラクターでいえば、『ハローキティ』が草分け的存在なのではないでしょうか。

キティを有するサンリオは1976年、米国に現地法人を設立。サンリオ関連グッズの小売店舗『Gift GATE』を展開するなどジワジワと販路を拡大していきますが、約20年近く赤字が続いていました。

時を同じくして、日本ではキティブームが到来。80年に山口裕子氏がキティの3代目デザイナーに就任し、リブランディングに成功したのをきっかけに、サンリオは90年代後半に国内でピークを迎えました」

しかし、2000年代に突入すると「こげぱん」「リラックマ」などを手がけるサンエックスの台頭もあり、サンリオキャラの人気は徐々に低迷していく。

11年に起きた東日本大震災の復興支援で、特別仕様の「ハロー・キティ」のぬいぐるみをオークションに出品したレディー・ガガ

「00年代に、パリス・ヒルトンやレディー・ガガといった米国セレブが、キティをファッションやアートに昇華。メディアで注目を集め、欧米では空前のキティブームが巻き起こります。

彼女たちは80~90年代に少女時代を過ごしており、子供の頃目にしたキティを、大人になって愛好するようになりました。苦戦していた米国投資が、30年以上の時を経て回収されたというわけです。現在では、キティは海外で推定7.6兆円もの累積売り上げを叩き出しています」

世界の日本キャラクター人気を牽引するサンリオ。中国事情に精通するジャーナリストの高口康太氏いわく、最近は中国で「クロミ」ブームが起きているという。クロミは、サンリオでは珍しい悪役設定のキャラクターで、小悪魔的なルックスが特徴だ。

「中国は世界一のSNS先進国で、はやりはすべて『RED』『Douyin』などのソーシャルメディアで生まれます。クロミもSNSきっかけで話題になり、今ではキティを上回る人気ぶりです。

また、サンリオは現在、中国トップクラスの巨大企業であるアリババグループとライセンス契約を結び、文具やコスメなどのコラボグッズを製作しています。ひとつのブランドやチェーンに縛られず、幅広いグッズ展開を行なっているのが人気の秘訣なのかもしれません」

■「ちいさい」「足りない」の魅力

日本はなぜ、世界で愛されるキャラクターを作り続けられるのか。前出の中山氏はこう分析する。

「日本は昔から〝ちいさきもの〟を愛でる文化が根づいています。海外で生まれた『ムーミン』や『スヌーピー』なども、本国の次に日本で売れているといわれています。

また、アイドルも完成されているより未熟な部分があるほうが応援されますよね。日本人は〝足りないもの〟を慈しむ傾向があり、それが愛されるキャラクターの創造につながっているのではないでしょうか」

そんな〝ちいさきもの〟〝足りないもの〟の極北が、今を時めく「ちいかわ」だ。小さくてかわいい見た目に加え、失敗が多い、すぐに泣いてしまうなど、内面的な未熟さも兼ね備えている。

「『ちいかわ』のXのフォロワー数は加速度的に増え続け、20年は1万人だったのに対し、今では400万人を突破。これは『ポケモン』(266万人)や『ONE PIECE』(234万人)といった国民的コンテンツの日本版アカウントをはるかに上回る驚異的な数字です。

『日本キャラクター大賞』では史上初の2年連続受賞を果たし、グッズを出せば即完売。サンリオやサンエックスをしのぎ、昨今のキャラクター業界はちいかわ一強となりつつあります」

ちいかわのポップアップストアには若者を中心に多くの人が訪れ、SNSでも話題になった

ちいかわがカルト的人気を誇る理由について、中山氏は続けてこう語る。

「ちいかわの物語には、たびたび社会の不条理が描かれています。現代人はちいかわの世界に自己投影をして、自分たちのつらい現実を『代替消費』しているのではないでしょうか。これは90年代に話題を呼んだ『伝染るんです。

そもそもゆるキャラは、社会不安が高まっているときにはやる傾向があります。長い不況の中にいる日本では、このようなゆるキャラたちが、長年人々の心の隙間を埋めてくれているのかもしれません」

■ブームが持続するために必要なこと

不景気にゆるキャラがはやる現象は、中国でも。前出の高口氏は中国の現状について次のように語る。

「コロナで不動産価格が暴落し、給料が下がり、リストラも急増。高価なものが買えなくなった一方で、日常のささやかな贅沢品の需要が高まっています。そこで、中国国内で人気が急上昇しているのが、キャラクターグッズ。

中国の高級ショッピングモールに行くと、ハイブランドの店はガラガラなのに、フィギュアやキーホルダーなどといった『トレンドトイ』を販売するショップだけ混雑している光景を目にするようになりました。ちいかわやクロミの商品も飛ぶように売れており、このトレンドトイブームにうまく乗っかった印象です」

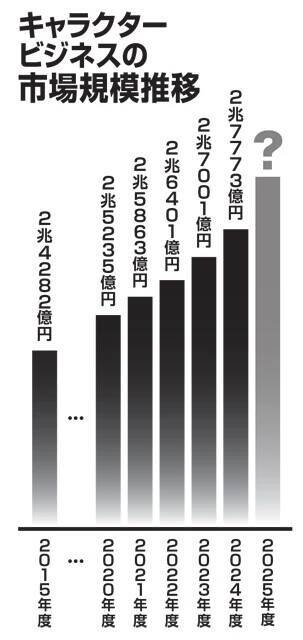

コロナ禍では巣ごもり需要も相まって、コンテンツビジネス全般が成長を遂げ、キャラクター人気も高まった(矢野経済研究所『2025年版 キャラクタービジネス年鑑~市場分析編~』プレスリリースより抜粋)

いったい、ちいかわやクロミの何が中国の消費者に刺さったのか。

「中国は激しい競争社会なので、疲れた心に染み入るものがヒットしています。日本キャラクターもそのひとつ。

例えばちいかわは、日常のなんでもない幸せにフォーカスを当てた作品で、見ているだけで癒やされます。

日本のキャラクターが中国でファンダムをつくり上げる一方で、規制の懸念も。

「以前『DEATH NOTE』が中国国内でブームになったとき、封建迷信(古く非科学的な信仰や習慣)を助長させるという理由で規制対象になりました。

ゆるキャラは規制リスクが低いとは思いますが、もしかしたら『のんびり生きよう』みたいな思想を発信することが社会秩序を乱すと見なされ、規制対象になる可能性もあります。規制に明確な線引きがないのでなんとも言えませんが、人気になりすぎると目をつけられやすくはなると思います」

また、高口氏は中国特有のトレンドの移り変わりの速さも指摘する。

「中国は最大瞬間風速を生み出すのは得意ですが、廃れるのもあっという間。すべてがネットで支配されている国なので、社会全体が超高速で動いて超高速で忘れていく。この日本キャラクターブームも、意外と一瞬で終わってしまうかもしれません」

では、日本のキャラクターが中国で長く愛されるためには何が求められる?

「ライツ(権利)周りを厳しくして、地に足の着いたキャラクタービジネスを展開していくことが重要です。中国企業に任せきりになってしまうと、公式グッズなのに顔が全然違うとか、勝手に新キャラを作られたりする可能性があります。

世界観を守らせ、広告費もしっかりかけてもらうよう、日本企業側がコントロールしなくてはなりません。日本は息の長いIPを作るノウハウを持っているはずなので、それを最大限生かすべきですね」

イラストレーターの「可哀想に!」氏が手がける人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のぬいぐるみ

最後に、新進気鋭の日本キャラクターとして、海外でのネクストブレイクを狙う「おぱんちゅうさぎ」について、中山氏は次のように語る。

「『おぱんちゅうさぎ』の作者、可哀想に!氏は『チョコレイト』というコンテンツスタジオに所属していたのですが、昨年契約を解除。それにより、ブームがいったん途切れた状態になってしまいました。

新たにタッグを組む伊藤忠はファミリーマートを持っているので、アジア地域ではコンビニから販路を広げていく可能性もありますね」

しかし、一度人気が途絶えたキャラクターを復活させるのは難しそうだが......。

「冒頭で紹介したキティもそうですが、ガンダムやゴジラも、長い歴史の中で5、6回は姿を消しています。そこから国内外でリバイバルブームを仕掛け、何度も復活を遂げている。長寿IPとは、企業やクリエイターの手腕によって、〝非自然的〟に育っていくものなのです」

世界で次々とバズを生む、日本の愛くるしいキャラクターたち。その背後には、企業やクリエイター、そして国内外の消費者の、決して〝ゆる〟くない事情が絡み合っていた。

取材・文/渡辺ありさ(かくしごと) 写真/共同通信社 時事通信社

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)