気象庁が今年5月に発表した「黒潮大蛇行が終息する兆し」。潮の流れが変わることで気候なども変わるようだけど、われわれの生活にモロに直撃しそうなのが魚の獲(と)れ方。

* * *

■黒潮大蛇行の海への影響って!?

気象庁は今年5月9日に「7年9か月続いた黒潮大蛇行が終息する兆し」という発表を行なった。

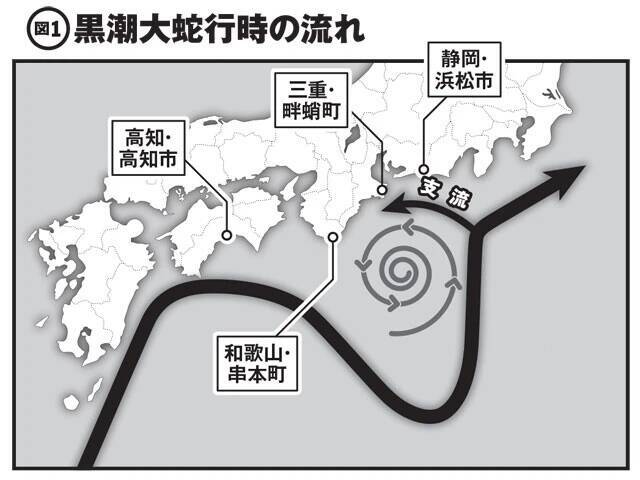

発表によると、2017年8月から7年9ヵ月間、黒潮は紀伊半島沖で大きく南へ蛇行し、東海沖で北上する状態が続いていたという。

和歌山のある紀伊半島を包み込むようにV字形に蛇行。そのV字の中心には渦ができ、近辺の海水温が上昇していた

四国沖で離れ、紀伊半島で近づき、また東に行くと離れるW字形に変化している

暖流である黒潮が北上の際に沿岸部に近づくことで、神奈川県沖の相模湾から三重県沖の熊野灘にかけての海水温が上昇。その影響を受けて、それまで獲れていた魚が獲れなくなったり、ヒジキやワカメなどの海藻類の生育環境が悪化し、海藻を食べるアワビやサザエ、イセエビなども不漁になった。

この大蛇行の「終了の兆し」で海や魚の獲れ方はどう変わっているのか? 黒潮の流れに沿って、高知から和歌山、三重、静岡と移動しながら現場の話を聞いてみた!

■大蛇行の恩恵を受けた高知のカツオ漁

前述のように、黒潮大蛇行は海水温を上げ、漁業に悪影響を及ぼしている負のイメージが強かったが、どうやらそうばかりでもないらしい。黒潮大蛇行でウハウハだった場所もある。それが高知県や和歌山県のカツオ漁場だ。

高知県水産試験場の担当者に話を聞いた。

「大蛇行中は、カツオはもちろんキハダマグロなども定置網でたくさん獲れるようになりました」

大蛇行で黒潮が陸から離れてしまったら、カツオは獲れなくなるのでは。

「確かに、黒潮が陸に近づいたほうがたくさん獲れるように思えますよね。しかし実際には、陸地と黒潮の間にある程度のスペースがあったほうが漁獲量は増えるんです。

この理由についてはっきり証明できたわけではないのですが、陸と潮の間に広い海域ができることで、カツオなどの魚がとどまりやすくなる状態が続くのではないかといわれています」

大蛇行終了の兆しの発表後は何か変化があったのだろうか。

「もともと大蛇行前の高知のカツオ漁は3月から6月くらいまでが上(のぼ)りカツオのシーズン、秋の9月から12月くらいまでが下(くだ)りカツオのシーズンとなっていました。

ところが、今年の夏は大蛇行終了の影響か6月の中旬ぐらいにカツオの漁が切れてしまいました。大蛇行前の上りカツオ、下りカツオのシーズンがあった頃の状態に戻った印象はあります」

■和歌山でも同じようなことが!

和歌山・串本町にある和歌山東漁協

同じように和歌山県南部、串本町の和歌山東漁協でも大蛇行でカツオが豊漁になっていたという。和歌山東漁協のカツオ担当者はこう語る。

「大蛇行が始まってものすごい量のカツオが獲れるようになりました。串本で大蛇行前の2倍。和歌山県全体でも1.5倍のカツオが獲れるようになったんです。

しかし、いいことはいつまでも続かない。大蛇行終了の発表があって、6月に入った途端、これまで山ほど獲れていたカツオがピタッと獲れなくなったんです。

まだ、カツオよりも高い水温を好むキハダマグロのほうが獲れています。とはいっても、これまで50㎏前後の大ぶりなものが多かったんですが、今は30㎏前後の小ぶりなものばかり。獲れる量も大蛇行の頃の半分以下に激減しています」

和歌山東漁協では、大蛇行時はカツオが豊漁だった

というわけで、実際に和歌山東漁協の市場を取材させてもらった。

確かにカツオはまったく獲れておらず、大型の魚はキハダマグロが20ケースほど。

キハダマグロを船から降ろしたばかりの漁師に聞いた。

「やはり漁獲量が夏になって激減しています。とにかく今までのようには獲れません。秋になってカツオが戻ってくるのか......不安ですね。また昔の海に戻ったんやないかという印象です」

和歌山東漁協の現在。今はキハダマグロがちらほらと寂しい状況に。サイズも小さいようだ

では、なぜ和歌山でもカツオがたくさん獲れたのか? 和歌山県水産試験場の担当者に聞いてみた。

「黒潮大蛇行は紀伊半島を包むように大きなV字形に蛇行していました。そのV字形の中心では潮が渦を巻いているんです。

黒潮に乗ってきたカツオはこの渦に巻き込まれ、どんどん西の海、つまり三重、和歌山のほうに流されていくため、和歌山の沿岸にもやって来ました。今は大蛇行が崩れたのか、渦は消えています」

■三重では壊滅的ダメージも......

このように高知や和歌山ではカツオの豊漁をもたらしていたが、お隣の三重県では黒潮の支流で海水温が上がり、大被害をもたらしていた。

三重外湾漁協の担当者に話を聞いた。

「サバ、イワシは冷たい水温を好む魚なんですが、大蛇行の影響で三重県沖の水温が上がり、まったく獲れなくなりました。漁獲量でいうと今は大蛇行前の10分の1に激減しています」

大蛇行終了の兆しの発表以降について何か変化はあったのだろうか。

「まだ漁模様として大きな変化はないです。というのも、サバは春先がシーズン。来年の春を待ってみないと今はなんとも言えません」

三重・鳥羽市畔蛸町で採れる「あだこの岩がき」

漁獲量が戻りつつあるとニュースで報道されたのは"あだこの岩がき"。この岩がきは三重県鳥羽市畔蛸町(あだこちょう)で養殖されたもので、冬に採れる一般的なかきとは違い、春から夏にかけて収穫される夏がきだ。

漁獲量について話をしてくれたのは、的矢(まとや)湾あだこ岩がき協同組合の代表理事・北川誠さん。

「黒潮が大蛇行している時期は海水温が高くなった影響で海藻類が消えてしまい、海藻のない海、いわゆる"磯焼け"の状態が広範囲に広がってしまいました。

これにより、海藻類を食べるアワビ、サザエも姿を消して、海藻を隠れ家にして生活するイセエビも数が激減しています」

畔蛸町の海で潜っている経験20年超のベテラン海女さんにも話を聞いた。

「大蛇行が始まる前は海に潜ると、海藻がびっしり生えていました。海藻をかき分けかき分けして、アワビやサザエを見つけていたんです。それが今の海は海藻がまったくない。

この漁場、的矢湾では大蛇行による海水温上昇や青潮の影響で壊滅的なダメージを受けた

三重の海はなかなか悲惨な状況のようだ。

そんな中でも、いい影響はないかと前出の北川さんに尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「実は大蛇行による海水温の上昇に追い打ちをかけるように、3年前に青潮といって毒性のプランクトンが大量発生して、畔蛸町近海の的矢湾内の貝類、魚類、海藻類がほぼ全滅したんです。

今年はやっとこさ7、8割くらいまで回復したというのが現状。回復したというよりも、大蛇行&青潮のダブルパンチという最悪の状況から脱出したっていう感じですね。

ただ、去年はあまり見なかったサザエの稚貝、まだ500円玉くらいの大きさでしかないのですが、そんなサザエの子供が海底にたくさんいるのが、今年は目につきます。

これが大蛇行終了の兆しで水温が低下していることで起こっているのか、青潮から海が回復している影響かはわれわれでは判断がつかないんですが、とにかく少しずつ改善の方向に向かっているような気はしています」

■静岡ではシラスに異変が!

高知→和歌山→三重と大蛇行した黒潮は静岡に入る。その静岡の影響を語ってくれたのは、静岡県水産・海洋技術研究所の担当者。

「静岡でも大蛇行の影響で、海水温が高い状況がずっと続いています。この影響は県の特産品であるシラスの漁業に計り知れないダメージを与えています」

遠州灘に面した静岡県浜松市の浜名漁協の担当者はシラス漁の変化についてこう語る。

「静岡のシラス漁獲量は黒潮大蛇行が始まる前の16年で約7700t、それが昨年では2100tと4分の1近くに激減してしまいました。漁獲のピークは春と秋の年に2回あったんですが、最近は獲れるピークは春だけで秋シーズンはまったく獲れません。

それで、今年はというと、春先からはひどくて、ほとんど獲れなかったんです。

この調子だと今年もワースト記録を更新するかなと思っていた矢先の6月に入ると、突然ポツポツと獲れ始め、昨年の6月の2倍の漁獲量に。7月になっても獲れ続け、こちらも前年比2倍の量が獲れています。

例年、8月は海水温が高く、ほとんど漁獲量がないのですが、運が良ければ水揚げの様子が見られると思います」

静岡・浜松市の浜名漁協。黒潮の大蛇行が始まって以降、シラスはまったく獲れなくなっていた。しかし今年6月以降、突然獲れ始める変化が。この地のシラスは品質が高く、漁の復活の期待が高まる

ということで、静岡で最もシラス漁船の多い浜名漁協でシラスの水揚げとセリの様子を見に行ってみた。

朝の8時過ぎから、次々と漁に出ていた漁船が港に帰ってくる。船からはシラスがいっぱいに入った青いカゴが降ろされ、すぐ横の市場のレーンに並べられ、カゴが一定数たまるとセリが行なわれる。

昨年よりもシラスが獲れているのか、漁師や漁協関係者、仲買人らの表情には笑みがこぼれていた。この日獲れたシラスはケース98個。漁協関係者はこう語る。

「今年の漁獲量は去年よりはずっとマシなんですが、今日は少ないですね。6月、7月は300ケース前後獲れてましたから。ちなみに、大蛇行前の最盛期には毎日1000から2000ケース。市場にびっしりケースが並ぶほど獲れてました。今後どうなるんですかね......気になるところです」

■今後、黒潮の流れはどうなる!?

では、気になる今後の黒潮の流れはどうなると予想されるのか? 黒潮研究の第一人者で国立研究開発法人海洋研究開発機構の主任研究員・美山透さんに話を聞いた。

「確かに今、固定されていた大蛇行の形は崩れ、別の形に変化している最中です。中でも、四国沖で南に降りている蛇行部分が気になります。

これがどんどん東に移動して紀伊半島沖までやって来ると、少し前まで続いていた大蛇行と同じ形になるので、大蛇行アゲインになる可能性を残しています。

この流れが先の大蛇行と同じ形で紀伊半島沖辺りに居座ることになれば、また元に戻ってしまうことになります。そういう意味で大蛇行終了と言い切れるのか、すごく微妙な状態と言えます。

実際、気象庁も終了の兆しの発表から3ヵ月経過しましたが、それ以後は何も発表していません。まだなんとも言えない状態が続いているんだと思われます。私も今後気象庁がどう発表するのかすごく気になっています(笑)」

われわれの生活にも直結する魚の豊漁と不漁。今後の黒潮の動きが気になるところだ。

取材・構成・撮影/ボールルーム

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)