メルカリで出品されている付録のポケモンカード。カード1枚ずつや複数パックのセットなど、さまざまな形態で売られている

購入した商品をネット上などで出品・販売して利ザヤを稼ぐ転売問題が後を絶たない。

転売に対して対照的な対応を取った大手企業の事例をひもときつつ、市場経済の宿命とも言える転売問題の本質に迫る。

* * *

■騒動必至のキャンペーン

「おまえ、何個頼んでるんだよ。ひとり5個までだろ!」。

マクドナルド(以下、マック)の店頭で繰り広げられた客同士のもみ合いを撮影した動画が、ネット上で拡散。商品を大量購入した外国人とみられる男性への誹謗(ひぼう)中傷や、結果的に騒動を引き起こしたマックに対し、「いいかげん学習しろ」といった批判が湧き起こった。

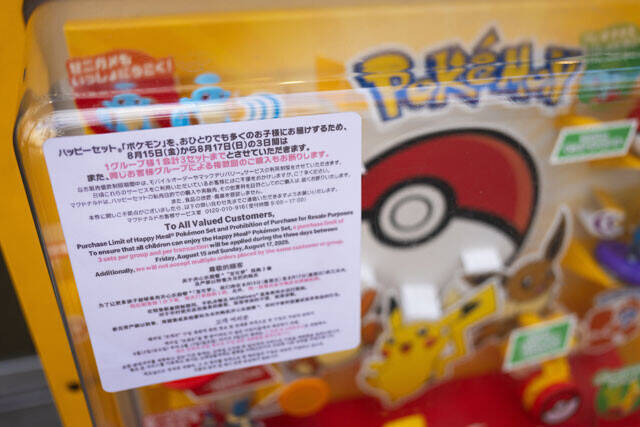

今回の騒動は、マックが8月9~11日に全国の店舗で販売したセットメニュー「ハッピーセット」に、オリジナルイラストのピカチュウと、5種類のキャラからランダムで1枚、計2枚の限定ポケモンカードがついてくるキャンペーンを巡って起きた。

夏休み中の3連休に、子供に大人気のポケモンのカードがおまけでつくとあって、各地の店頭には朝から客が列をなした。

マックが本来、購買ターゲットとして想定していたであろう家族連れなどを横目に、大挙して現れたのが転売ヤーだ。

「ひとり5セットまで」というルールを顧みず、抜け道であるモバイルオーダーで大量注文した商品をほくほく顔で購入。買いたいのに買えない客の反発を招き、冒頭の場面のようなトラブルが起きたとみられる。

そして、時を待たずしてフリマサイトやトレカショップでは、今回のポケモンカードが出品された。ハッピーセットが510円~(デリバリー、店舗により異なる)のところ、2倍以上の値段で取引されるケースや、中国サイトでの出品が問題視された。

また、カードだけを抜き取ったハンバーガーなどの商品が、店舗付近で大量廃棄されている写真も拡散。ネット世論の批判は事態を招いたマックに向けられ、同社は11日、ホームページ上で対応が不十分であったことを認める謝罪文を掲出した。

SNSで拡散されている、廃棄された食品の写真。フードロス削減をうたうマクドナルドの対策のずさんさに批判が集まった

『転売ヤー 闇の経済学』(新潮社)の著者で、転売問題に詳しいフリーライターの奥窪優木(おくくぼ・ゆうき)氏が冷ややかに今回の騒動を振り返る。

「転売市場で人気を集める要素として、まず挙げられるのが『限定商品』。販売の期間や買える店舗が限られているといったことです。

もうひとつが『ランダム商品』。いくつか種類があって、商品を買わないと何が入っているかわからないというもの。コンプリートするためにはダブりを承知で大量に買わなければならず、転売ヤーから買ったほうが、効率が良かったりします。

ハッピーセットの景品はこのふたつに当てはまり、しかも今回は転売市場で人気のポケモンカードですから、転売ヤーのターゲットにされるのは目に見えていました。中国のフリマサイトでは3000円近い値段がついています。

そもそもマックは昨年に『星のカービィ』、今年の5月に『ちいかわ』とのコラボ商品を出して、その都度、転売問題が起きた経緯があり、今回の騒動はもはや確信犯と言われても仕方ない」

マックが転売問題から目を背けて批判を浴びた一方、積極的な転売対策を講じている姿勢を前面に押し出したのが任天堂だ。

同社が6月に新型ゲーム機として8年ぶりに発売したNintendo Switch 2は、公式ストアでの抽選販売の申し込みに際し、前型機での50時間以上のプレイ記録や、オンライン有料会員への累計1年以上の加入歴などの条件をつけた。

家電量販店では抽選に当選した人にだけSwitch 2の販売が行なわれ、転売対策が講じられた

これらの対策の結果、発売から2ヵ月以上が経過した今、国内希望小売価格4万9980円に対し、一部のフリマサイトへの5万円強での出品が目立ち、転売ヤーが暴利を貪っているような状況ではない。奥窪氏が解説する。

「Switch 2は購入に当たって条件を付与しただけでなく、発売時に世界で700万台の出荷量があるとの情報が流れたことで、消費者に『待てば定価で買える』という安心感が芽生え、転売騒ぎにはなりませんでした。

ただ、大型家電量販店のような小売店では、過去の購入実績などのレギュレーションをつけたところもありますが、あれは逆効果です。

転売ヤーは恒常的に家電量販店で買い物をしていて、しかも複数のポイントカードを使い回している。簡単に乗り越えられる規制であれば転売ヤーのほうが有利になりますし、実際に中国のサイトでは高額出品が数件確認できます。任天堂は結局、対策しているというPRに成功したに過ぎないという見方もできます」

■全国民が転売ヤー? 転売大国・中国

今回のマックの騒動では中国のフリマサイトでの出品が続出したように、転売問題では中国人の跋扈(ばっこ)が指摘されてきている。なぜ、一部の中国人は転売にのめり込むのか。中国事情に精通するジャーナリストの高口康太氏は、ふたつの観点からひもとく。

「まずは『前近代性』です。文化大革命が終わり、それまでは"悪"だった商売に人々が携われるようになって始めたのが、どこかから仕入れたモノを売るという転売で、彼らの商売の基本なのです。

もうひとつの側面が、テクノロジーなどの『近代性』。

例えば、日本の人気アニメの公式ショップに行ってスマホのライブ配信をしながら、中国国内にいる視聴者から『これ買って』と注文されると購入し、発送する『ライブコマース』と呼ばれるスキームが浸透しています。

ネットで人気商品を購入する場合は、特殊ソフトを駆使して大量のアカウントを用意したり、自動でリロードして購入画面に最速で到達する技術も確立している。このような状況が中国人の転売を加速させていて、全国民が転売ヤーとも言える状況です」

だが実は、中国人の転売文化が日本企業に恩恵をもたらしていることも。

「日本の百貨店が館内のWi-Fiを整備したのは、中国人客にライブ配信で買い物をしてもらい、売り上げを増やしたいからという事情があってのことらしいです。

中国人転売ヤーは、もともとは留学生や就労者だったりとごく普通の素性の人が多いのですが、彼らが副業として転売を始めたら、いつしか百貨店の上客となってお得意さま向けの商談会に呼ばれるケースもあります」

今月15日から始まった第2弾ハッピーセット「ポケモン」では、さらなる転売対策が取られることに

中国本国においては、取り扱う商品が無形財産にも及ぶと高口氏は指摘する。

「最近問題になっているのが病院の整理券。また、旧正月の交通機関のチケットを買い占めて転売するといったケースも、犯罪なのですが横行しています。

並ばないと手に入らないのであれば、代理に並んでくれる人員を派遣する業者も存在します。それぐらい、転売が社会に"ビルトイン"されているので、政府も規制しにくいのが現状です」

奥窪氏によれば、同様のケースは日本でも確認されるという。

「羽田空港の駐車場や有名レストラン、果ては人気車の商談会といった予約枠の転売は、元手がほぼかからないし、ホテルと違って本人確認が不要なので、手を出す人が多いです」

■有効な転売対策は十分な在庫だけ

人気の高まりが転売ヤーの目に留まり、実際に欲している者が上乗せ料金を払っての入手を余儀なくされる転売の不条理。

「効果的な対策はありません。メルカリやLINEヤフーと連携して転売を監視するといっても、中国のフリマサイトに出品されたら手出しできない。

結局、任天堂のように何か対策をしているポーズをうまく取って、世間に不公平感を抱かせない努力を重ねるしかないでしょう。現に医療品など特定の商品を除き、転売そのものを禁じる法律を備えた国はありません」

対策がなければ行政・司法による法的な規制も可能性として考えられるが、奥窪氏は否定的だ。

「転売は、『いくら出しても、あの限定商品が欲しい』といった消費者の欲求に根差した問題で、これを悪だと断じることはできない。

転売の懸念がある商品の購入に当たっては、マイナカードや運転免許証で本人確認するという手間をかければ効果があるかもしれないですが、販売コストが上がって価格に転嫁されたら誰も得しない。

結局、転売価格が高騰しないように、提供元が十分な在庫を用意するしか現実的な対策がないのです」

その上で奥窪氏は、ネット転売の意義にも言及する。

「1990年代半ばにナイキのスニーカー・エアマックスが空前の人気を博しました。当時はネット通販がなく、都内だと6団体ぐらいの転売グループが買い占め、カルテルを組んで10倍以上の協定価格を設定し、莫大(ばくだい)な利益を上げたとされています。

今はネット通販によるCtoC(一般消費者による直接取引)で、価格が法外であれば別の売り手から入手すればいいので、自然と"神の見えざる手"が働くため、市販品の販売においては価格のつり上げは実質不可能なのです」

"市場経済の病理"として潜む転売問題。社会に利便をもたらすはずだったインターネットが、転売を助長するという矛盾の根本的解決の糸口はなく、強者が弱者を食い物にする構図がより鮮明になっている。

取材・文/武田和泉 写真/時事通信社

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)