「普通の日常に、たくさん出合いました」

そう語るのは、写真家・仁科勝介(にしな・かつすけ)さん。大学在学中の2018年から約2年かけて、日本各地、1741すべての市町村を巡る旅に出た。

その旅はさらに広がり、2023年からは平成の大合併で失われた約2000の旧市町村、政令指定都市の20市の区までを一つひとつ訪ね、2025年春にその道のりを終えた。

今回は、その長い旅を経て見えてきた「本当に住みたいまち」とは何かを、仁科さんに聞いた。

「本当に住みたいまち」は、ランキングの外にあるのかも

筆者は、愛媛県四国中央市の出身だ。仁科さんがそのまちを訪れたときに撮った写真を見た瞬間、込み上げるものがあった。特別な景色が写っていたわけじゃない。ただ、遠く離れたふるさとの空気が、画面越しにふっと立ち上ってきた。

具定展望台の近くから(四国中央市)(写真提供/仁科勝介さん)

仁科さんが写してきたのは、名所でも観光地でもなく、その土地で当たり前に息づいている日々の風景だった。

有名でも便利でもないけれど、「ここに住めたらいいな」と思える場所。そんな“本当に住みたいまち”は、案外ランキングの外にあるのかもしれない。

“ただ知らなかった”日本を知りたくて

岡山県倉敷市で生まれ育った仁科勝介さん。旅が始まったのは、広島での一人暮らしを始めた大学時代。小さな世界から飛び出し、見知らぬ場所にワクワクする気持ちが膨らんでいたという。

その原点は、大学1年の夏休みにヒッチハイクで九州を一周したことだった。「宮崎の高千穂に行ってみたい」という、漠然とした目的だけで旅に出た。

最北端の灯台に行く道中の集落(長崎県 旧新魚目町/現・新上五島町)(写真提供/仁科勝介さん)

仁科「地図帳で知っている“つもり”の場所が、実際に行くと全然違ったんです。本当に自分って何も知らないんだって、衝撃でした」

この旅で感じたのは、「知識」と「実感」のギャップだった。現地に立って初めて、その土地の空気や人の暮らしに触れられる。その気づきが、彼の旅の原動力となった。

全国を巡る旅の道中(写真提供/仁科勝介さん)

それ以降、「大学のうちにもう一度大きな旅がしたい」と思い、次は日本のすべての市町村を回るという壮大なアイデアを思いつく。「日本にはいくつ市町村があるのか?」と調べ、当時約1700。その数を見て、「1年間休学して毎日5つ回っても足りない」と絶望しかけたが、「これこそが、今やりたいことだ」と思い、挑戦を決めた。

大学時代は、アルバイトで旅費を貯め、単位も早めに取り終えるなど、旅のための準備を重ね、大学在学中に2018年から約2年かけて日本の全市町村を巡るという旅を決行した。

旅の相棒はホンダの「スーパーカブ」(写真提供/仁科勝介さん)

日常の風景にこそ、旅する実感をもてる

旅の途中で心を動かされたのは、観光名所のような“特別な場所”ではなく、その土地に流れる何気ない日常だった。

仁科「子どもたちが元気に登下校していたり、おばあさんがゲートボールを楽しんでいたり。自分がまったく見えていなかった世界で、当たり前のように暮らしがあることが、すごく新鮮だったんです」

放課後の時間(山口県 旧阿知須町/現・山口市)(写真提供/仁科勝介さん)

作業の休憩中のひとこま(写真提供/仁科勝介さん)

まち並みと夕焼け(岐阜県 旧古川町/現・飛騨市)(写真提供/仁科勝介さん)

どんなに静かなまちでも、朝になれば誰かがゴミを出し、畑に出て、店を開ける人がいる──そんな日常が、確かにそこにあった。

仁科「旅って、非日常を味わうことだと思われがちですけど、僕にとっては“他の誰かの日常”に触れることが、旅そのものなんです」

“旧市町村”や“区”を巡ってわかったこと

全国の1741市町村を巡った後も、仁科さんの旅は終わらなかった。その次に向かったのが、“旧市町村”や“政令指定都市の区”だった。

仁科「市町村を全部巡っても、まだ自分は“日本を見た”とは思えなかった。旧市町村や区まで行って初めて、見えてくる風景があると思ったんです」

仁科さん愛用の関東エリアマップ(撮影/SUUMOジャーナル編集部)

実際に足を運んでみると、その土地の“成り立ち”に触れる機会が格段に増えた。たとえば、山奥にぽつんと存在する集落。人が暮らしていた背景には、かつての炭鉱や街道などの歴史があった。

仁科「どういう経緯でこの土地に人が暮らすようになったんだろう、と思って調べてみると、昔は石炭の産地だったり、街道が通っていたりしたんです。今の都市計画では想像しにくいけれど、ちゃんと理由があるんですよね」

こうした土地に出合ったとき、仁科さんは「まちの根っこに触れたような気がした」と振り返る。現代の行政区分では捉えきれない、歴史や文化が息づいていた。

長崎県長崎市高島炭鉱(写真提供/仁科勝介さん)

また、埼玉県で訪れた旧村では、合併の判断を担った元村長に話を聞くことができた。

仁科「“合併してよかった”“すべきじゃなかった”みたいな単純な話ではなかったんです。もっと複雑で、重いものがある。軽々しく善悪で語れないんだと気づかされました」

旧市町村という単位でまちを歩いてみると、その土地に残る産業の痕跡や、地域ごとの呼び名、暮らしのスタイルなど、その土地ならではの言葉や地形、暮らし方の違いが少しずつ浮かび上がってきた。

そのまちを“好き”になれた理由

旅のなかで仁科さんが「また訪れたい」「ここでなら住みたいかも」と思えたまちには、共通して“空気のやわらかさ”があった。

たとえば、広島県の大崎上島町。

仁科「島の人たちは、外から来た人に対して構えすぎず、でも無関心でもない。その距離感がすごく心地よかった。『一緒によくしていこう』という前向きな雰囲気があるんです」

地元で長く暮らす人たちが島のことを大切にしていて、移住者や関係人口にも開かれている。高校生たちも地域の未来に関心をもち、自分たちの暮らす場所に誇りをもっていることが印象的だった。

観光案内所のとっても明るいみなさん(広島県 旧東野町//現・大崎上島町)(写真提供/仁科勝介さん)

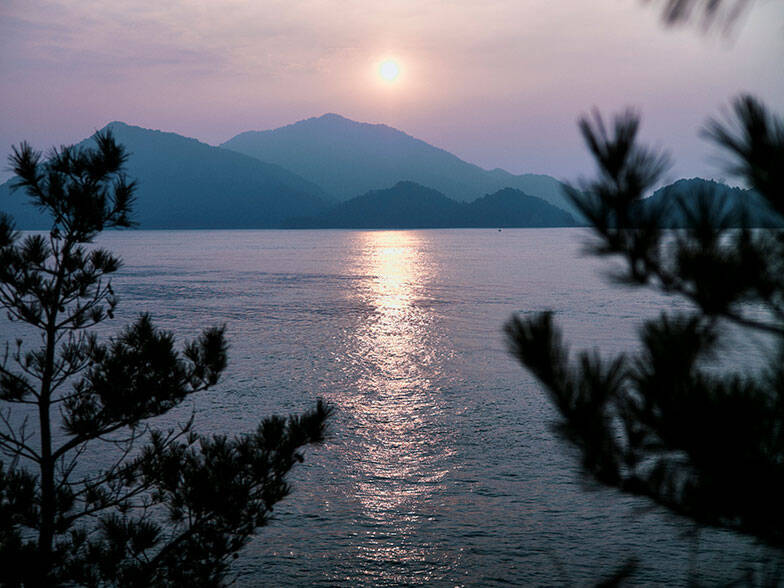

思わず足を止めた朝日が映る海(広島県 旧木江町//現・大崎上島町)(写真提供/仁科勝介さん)

また、福島の山間にある旧東村(現 白河市)で出会ったのは、地域のお祭りを楽しむ人々だった。偶然訪れたその日は「野出島の里 ほたるまつり」が開かれていたという。

仁科「全国的に有名な祭りに比べれば小規模かもしれません。でも、みんなで喜びを分かち合おうという空気があって、すごくあたたかかった。あの場にいられたのは、本当にありがたかったです」

ほたるまつりだけれど、音楽ライブもあったり(福島県 旧東村/現・白河市)(写真提供/仁科勝介さん)

花火も打ち上がったり(福島県 旧東村/現・白河市)(写真提供/仁科勝介さん)

こうしたまちでは、表面的なにぎわいではなく、住む人の姿勢や空気感にこそ「豊かさ」を感じるという。

仁科「何か問題があっても、“拒まない”“話し合って一緒に考える”という姿勢が見えるまちは、芯の強さがある。そういう場所には、自然と惹かれてしまいますね」

住みたいまちは、“条件”ではなく“感覚”で決まる

全国のまちを歩くなかで、仁科さんのなかには「住みたいまち」の輪郭が、少しずつ浮かび上がってきたという。ただし、それは一般的に言われる“住みやすさの条件”とは少し違う。

仁科「“都会すぎない方がいい”とか“自然が多いところがいい”とか、最初はそんなふうに考えていたんですけど、実際に旅していくうちに、便利さや人気より“しっくりくる感覚”の方が大事だと思うようになりました」

どんなにアクセスがよくても、自分の気持ちが動かないまちには根を張れない。逆に、条件が整っていなくても「ここでなら暮らしてみたい」と感じる場所もある。

懐かしさを感じるまち並み(広島県 旧大崎町/現・大崎上島町)(写真提供/仁科勝介さん)

仁科「言葉にしづらいんですけど、“自分とまちのらしさが重なる”っていう感覚があるんです。なんか、懐かしさを感じたり、自分の好きな風景に似ていたり」

それは、育った土地の記憶や、これまでの出合いのなかで積み重なったものかもしれない。仁科さんは、地元・倉敷のまち並みや気候、そこに流れる時間の感覚が、自分の「まちの好み」に影響していると話す。

地元の公園に通じる道(故郷の岡山県倉敷市)(写真提供/仁科勝介さん)

そしてもう一つ、“住む”ということに対する視点として見えてきたのが、「小さな関わり」だった。

仁科「あるまちに何度か通ううちに知り合いができたり、行きつけのお店ができたりすると、“住めるかも”って思える瞬間があるんですよね。そういう小さな積み重ねが、“住む理由”になるんだと思います」

便利かどうかではなく、「このまちに、自分の好きな風景や人がいるか」。そんな実感の先に、「住みたい」と思える場所が見えてくるのかもしれない。

“心のふるさと”は、生まれた場所じゃなくてもいい

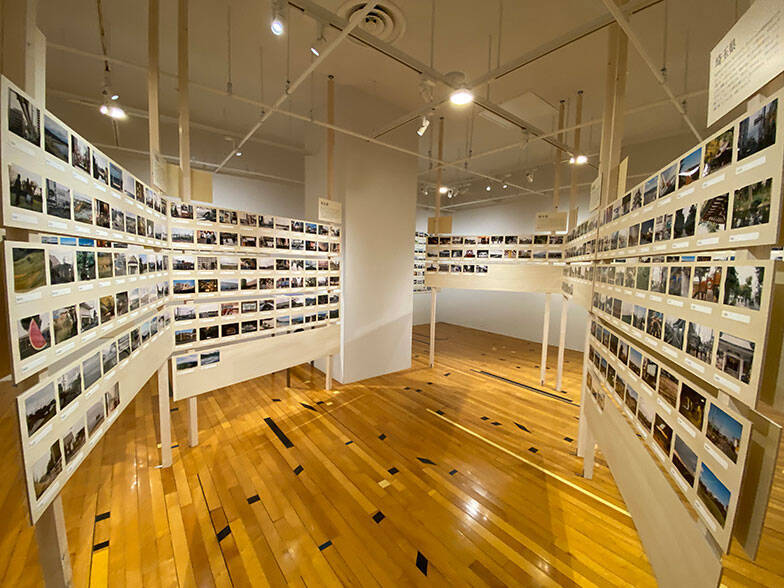

仁科さんの写真展には、全国のさまざまな土地出身の人たちが訪れる。なかには、自分のふるさとの写真を見つけて「来てくれてありがとう」と声をかけてくれる人もいたという。

仁科「みんな、あえて口にはしないけど、自分のまちを誇りに思っている人も多いと感じます。自分の出身地を撮ってもらえたことが嬉しい、って言ってくれる人がすごく多かったんです」

写真展1741のふるさと(写真提供/仁科勝介さん)

仁科さんはそれを、「心のふるさと」と表現する。

仁科「僕にとっても、大学時代を過ごした広島は大きな存在です。生まれ育った岡山と同じくらい、“自分の土台”になってる感覚があります」

誰にとっても、「自分のらしさ」を育ててくれた風景や関係が、どこかにきっとある。そして、そんなふうに“自分らしさ”がにじむ場所なら、きっと住む理由にもなるに違いない。

展望台からの眺め(広島県大崎上島町)(写真提供/仁科勝介さん)

すべてを巡って、それでも“見えてない”日本

全国の市町村、旧市町村、政令市の区まで約2000の土地を歩ききった仁科さん。それでも彼は、「日本をすべて見たとは思えなかった」と言う。

仁科「どれだけ歩いても、“見えてないもの”がどんどん増えていくんです。自分の寿命と日本の奥行きを比べたとき、日本って無限だなと感じました」

この国には、自分がまだ触れていない暮らしが無数にある。自分の知らない場所で、誰かの日常が続いている。そう思うと、「知らない誰かの暮らしが少しでも良くなれば、日本全体が豊かになる気がする」と仁科さんは語る。

庭木も隅々まで整えられた美しい集落(群馬県旧六合村/現・中之条町)(写真提供/仁科勝介さん)

また、旅のなかで見えてきたのは、「まちが小さくなっても、それは不幸なことではない」という確信だった。

仁科「もちろん、人口が減っていくのは事実。

さらに印象的だったのは、平成の大合併で名前が消えてしまったまち。地図に残らなくなっても、土地の記憶や人々の誇りは失われていなかった。

仁科「“まちの名前がなくなった”と言っても、その土地はちゃんと残ってる。暮らしが続いてる。その場所が歩んできた“長い時間の積み重ね”に触れた気がしました」

緑と茶色のグラデーションに染まった岩手山(岩手県旧西根町/現・八幡平市)(写真提供/仁科勝介さん)

これからも、「暮らしの証明」を写し続けたい

仁科「写真って、“暮らしの証明”だと思うんです。どんな土地にも、その場所にしかない暮らしがあって、胸を張れる何かがある。それをこれからも、撮っていきたい」

地図に残るまちも、消えたまちも。そのすべてに息づく“生の風景”を、仁科さんはこれからも見つめ続けていく。

(撮影/SUUMOジャーナル編集部)

仁科さんの話を聞きながら、改めて思った。

「住む理由」は、条件ではなく、記憶や感情の蓄積なんだと。

自分が安心できる空気や、話したい人がいるかどうか。それが“ここに住めたら”という気持ちにつながっていく。

きっと私も、どこかのまちを訪れて、ふと暮らしてみたいと思ったとき──その理由を言葉にできなくても、きっとそれは間違っていないのだと思えた。

(写真提供/仁科勝介さん)

写真家・仁科勝介さん

写真家。1996年岡山県倉敷市生まれ。2018年3月に市町村一周の旅を始め、2020年1月に全1741の市町村巡りを達成。2020年の8月には旅の記録をまとめた本、『ふるさとの手帖』(KADOKAWA)を出版。さらに、2023年4月には、平成の大合併で合併した約2000の旧市町村と、20都市ある政令指定都市の区を巡り、2025年4月に達成。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)