1996年に刊行され、一躍ベストセラーとなった『空想科学読本』。『ジュニア空想科学読本』など小中学生向けの書籍も多く刊行し、これまでに検証してきた現象やエピソードは1000以上。

「『空想科学読本』をきっかけに理科が好きになりました」「理系に進みました」「研究者になりました」といった声もたくさん届くとのこと。生みの親である柳田理科雄氏の変人っぷりや「空想科学」誕生秘話を、空想科学研究所の近藤隆史所長に綴ってもらった。

「子どもを科学沼に落とすのが生きがい」な理科雄先生

僕の経営する空想科学研究所には、『ジュニア空想科学読本』などの読者から、毎日さまざまな質問が届く。多くはまんがやアニメに関するものだが、ときどき「柳田理科雄先生のようになりたいけど、どうすればいいですか?」というものがある。

柳田みたいになりたい? なんで? と思うが、実際わりと聞かれるのだ。読者は柳田にどんなイメージを持っているのだろう?

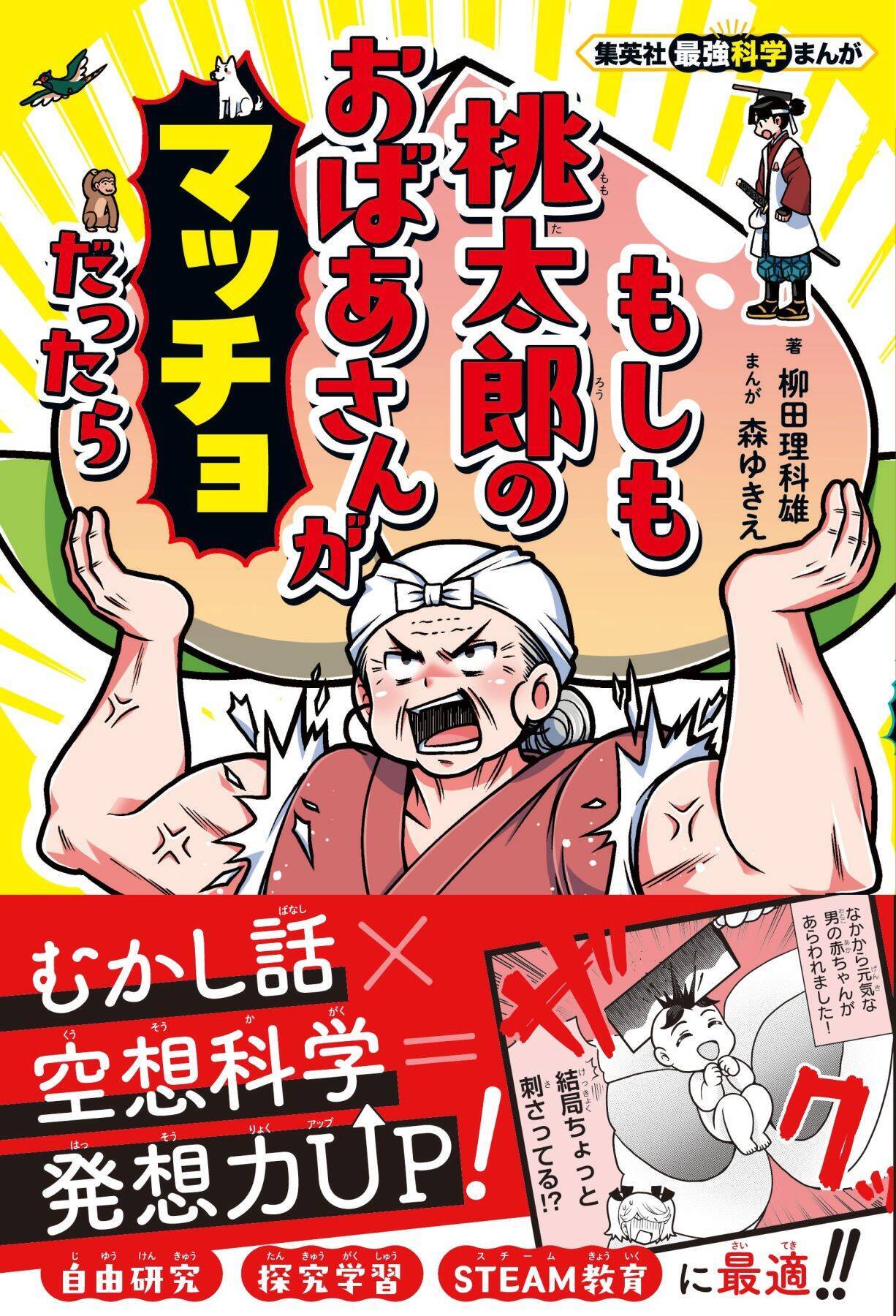

そんなことを思ってたタイミングで、『もしも桃太郎のおばあさんがマッチョだったら』という学習まんがを出すことになった。著者名こそ柳田理科雄になっているが、メインのまんがを描かれたのは、『めだかの学校』などで知られる森ゆきえ先生だ。

そして、このまんがに登場する「理科雄先生」というキャラがたいへん面白い。自分の体を魔改造し、「子どもを科学沼に落とすのが生きがい」と言い、科学的に正しい昔話を示して、子どもの夢を打ち砕く。まんがだから誇張があるとはいえ、実際の柳田理科雄と共通する部分がかなりある。

柳田になりたいと思う子どもたちには、この『桃ばあ』(←勝手に省略)をぜひとも読んでほしい。でも「ホントにこんなヒト?」と思うかもしれないから、この原稿で僕が少し補足しておこう。僕は空想科学研究所の所長で、柳田は主任研究員だが、個人的なつき合いはずっとずっと昔にさかのぼる。

わが道を行きすぎる!

柳田理科雄と出会ったのは、鹿児島市の中学校の入学初日だった。柳田は、最初から異彩を放っていた。体が大きく、そっくり返るほど胸を張っている。自己紹介では、低音を響かせながら「種子島から来た柳田理科雄です!!」と大声を出した。担任の教師は「なんだその話し方は!」と叱ったが、それが柳田の普段の話し方だった。

学校生活が始まると、柳田は「学年生徒会長」に立候補した(1学年が20クラスもある学校で、学年ごとに生徒会長がいたのだ)。校内に「柳田理科雄をヨロシク」と手描きしたポスターを貼りまくり、休み時間には「理科雄」と書いたタスキをかけて廊下を練り歩き、校庭で遊ぶ人々に握手を求め、みごとに当選した。種子島はその中学の学区外で、小学校からの友人は一人もいなかったのだから、これは快挙だろう。

生徒会長になっても柳田は、優等生にはならなかった。休み時間に大声で歌を歌い、教室で相撲を取って備品を壊し、生徒会室のガリ版で種子島をアピールする新聞を刷って配った(これは職員会議で問題になった)。

まんがやアニメにはさほど興味がなさそうだったが、『マジンガーZ』の兜博士や『科学忍者隊ガッチャマン』の南部博士は尊敬していると言い、「みんな、もっと科学者を称えるべきだ!」と主張した。女子は遠巻きにしていたが、男子には人気があった。

はるか昭和の昔の話とはいえ、型破りである。周囲の目を気にすることなく、人気のアイドルやテレビ番組などには目もくれず、わが道を行く。自信に満ちて、場の空気は読まない。最近の例にたとえるなら、『成瀬は天下を取りに行く』の成瀬あかりのような、際立ったキャラであった。

僕は、そんな柳田とは対照的な地味系だったが、なぜかウマが合った。学校で毎日会っているのに、ときどき柳田から手紙が届いた。「英単語を覚えながら下校した」などと書いてある。「なんだこれ?」と不思議に思い、数日経って返事を送ると、すぐに手紙が来て「信号機を指さして歩くおじさんがいた」。

頭をひねりつつ返事を書くと、またすぐ来る。内容は変だし、異様に早いので、その理由を聞くと「心の向くままに、悩まず書けば、そうなる」と答えた。それはそうかもしれないが、わざわざ手紙にする必要はあったのか。

また、あるとき僕が「まんがの同人誌を作ってみたい」と言うと、柳田は即座にペンと墨汁を買い、宇宙冒険マンガを描いて持ってきた。

柳田はそんなキャラのまま、すくすくと生きていった。高校で応援団長を務めて青春を謳歌すると、京都大学を受験した。進路指導の教師には「その成績ではムリだ」と止められたらしいが、聞く耳を持たなかった。

しかも「試験の手応えはあった。必ず合格する」と宣言して、発表の前に京都にアパートを借りた。結果は不合格。柳田は「次は東大を受ける」と言いながら、仕方なく京都で浪人生活を送った。

生活に困って『空想科学読本』

話は飛んで、1990年代。柳田が神奈川県の大和市に学習塾を立ち上げた。その名も「天下無敵塾」。小田急線の窓から見える塾の看板は、まるで政治団体か結社のようで、僕は嫌な予感しかしなかった。

その数年前、柳田はせっかく入った東大をやめていた。「俺は物理を勉強したくて大学に入ったのに、一般教養科目に時間を割かねばならないのは理不尽だ」などと言い出し、周囲が止めるのも聞かずに退学したのだ。相変わらず「わが道を行く」を貫いているが、空回りし始めているようにも思われた。

一方で、アルバイトでやっていた塾講師の仕事は、大学をやめても熱心に続けていた。柳田が「自分の天職だ」と言うので、見学させてもらったこともあるのだが、跳んだり跳ねたりしながら話し続けるパワフルな授業だった。休み時間は、子どもたちと楽しそうに遊んでいた。

これなら天下無敵塾も軌道に乗るかも……とも思ったが、やはり雲行きが怪しくなってきた。柳田は「理想の学習塾にしたい」と思うあまり、生徒たちに向かって「理科や数学の公式は教えない。キミたちが自分で考えて編み出すんだ!」などと言い始めたのだ。

高校受験のために通っている子どもたちは面食らい、保護者は腹を立て、次第に生徒は来なくなった。当然、柳田の収入も激減して貯えは底を尽き、住んでいたアパートも引き払って、奥さんの実家に転がり込むこととなった。

その当時、僕は宝島社という出版社にいて、ようやく売れる本を作れるようになっていた。

たとえば、僕が「博多ラーメン食べたいねえ。ウルトラマンだったら、マッハ5ですぐ行けるのに」と言うと、柳田は「いや、そうとは限らん」と計算を始める。「ウルトラマンの活動時間は3分だから、気温15℃のとき、マッハ5の移動距離は、秒速1700m×180秒=306㎞」「300㎞!? 大阪にも行けない!?」「うん。東京から博多に向かうと、琵琶湖あたりで変身が解けて人間に戻る。湖に落ちるから、博多ラーメンはあきらめよう」という調子だ。

こういう内容を本にすれば、柳田が1年くらい暮らせる程度には売れるだろう。そのあいだに、塾を立て直すなり、新たな道を見つけるなりしてくれれば……。僕はそう思って『空想科学読本』の企画を立てた。

迷わなかったのは読者のおかげ

『空想科学読本』が出たのは、1996年の2月。

予想以上によく売れたので、「天下無敵塾も存続か」とホッとしたものの、印税が支払われる4月まで持ちこたえられず、塾は閉鎖となった。柳田は友人の経営する学習塾で雇われ講師となったが、本が売行き好調でシリーズ化すると身動きが取れなくなり、ついに執筆に専念した。

シリーズ化した『空想科学読本』も、安泰ではなかった。最初の数冊こそ、『ウルトラマン』や『マジンガーZ』など、柳田でも知っている題材で本が書けたが、他の作品はぜんぜん知らないのだ。読者から編集部に届くハガキには、判で押したように「もっと新しい題材を扱ってください」と書かれている。

柳田に「最近まんがを読んだか?」と聞くと、「もちろん読んだ。『ゲゲゲの鬼太郎』だ」と胸を張った。いや、そのまんがは俺たちが子どもの頃からあるんだよ。

そういうこともあって、僕は「空想科学 図書館通信」を始めた。高校生から「気になるまんがやアニメの疑問」を送ってもらい、柳田がそれを検証する原稿を書いて「通信」に載せ、希望される学校に無料で送る、というものだ。これを週1で続けるうちに、高校生がハマっているまんがやアニメの質問が届くようになった。

それから18年経ったいまでも「通信」は続けている。送り先は小中学校にも広がり、さまざまな質問を送ってくれる子どもたちのおかげで、柳田は年に数百冊のまんがを読むようになった。視野も広がって、だいぶ柔軟になったことは間違いない。

にもかかわらず、柳田の「わが道を行く」は健在だ。編集者が止めるのに、『機動戦士ガンダム』全47話の戦闘シーンをつぶさに観察、5日間かけて「主人公アムロの射撃命中率は、ジオン軍を上回る」という普通すぎる結論に至り、編集者にボツにされた。

あるポケモンが「泳いで太平洋を横断できる」と紹介されると、「太平洋横断」の具体的なルートが気になって、さまざまな都市のあいだの距離を調べ、最後までポケモンが出てこない原稿を書いた(当然ボツ)。まんがの登場人物の俊敏さや怪力ぶりを検証する原稿を執筆したものの、実は2コマしか出てこない脇役(名前もないような人)だった……ということなど数限りない。

中学1年の春に知り合い、長くいっしょに仕事をしてきて、僕はしみじみ思う。柳田の「わが道を行く」は面白い。だが、放っておくと、ロクでもない道に行ってしまう。

『空想科学読本』や『ジュニア空想科学読本』が長く愛読されたのは、柳田自身の興味で本を作ったからではなく、質問をくれる読者の興味に寄り添おうと四苦八苦した成果だ。中学高校時代には級友たちが、学習塾では子どもたちが、本を書くようになってからは読者が、柳田の突っ走る方向を正しく導いてくれた。

大学をやめてしまったり、塾の方針を変えてしまったり……という痛恨の判断ミスは、必ず人の話を聞かなくなったときに起こっている。柳田の「わが道」は、周囲の多くの人々がいてこそ作られる。

実は学校の授業用に作られた

……と、柳田との半世紀を振り返ってから、最初の『桃ばあ』に話を戻せば、作中の「理科雄先生」がリアル柳田と重なって見える。いや、人格者にすら見える。森ゆきえ先生は「理科雄先生をどんなにひどく描いても、空想科学研究所からNGが出ないのでどうしようかと思いました」と言われていたけど、NGなんてとんでもない。むしろ、こんなによく描いていただいて……。

そして実はこの本、経済産業省の「未来の教室 STEAMライブラリー」に空想科学研究所が納品した「学校授業用のコンテンツ」がベースになっている。テーマは「昔話の疑問を科学的に考えると、お話はどう変わるか?」。小学校の「総合的な学習の時間」などで、実際に授業をしてもらうことを想定した教材だ。

これに対して、集英社・児童書編集部の吉添理恵子編集長から「学習まんがにできないでしょうか」とご提案いただいた。初めはどんなモノになるのかわからず躊躇したが、森先生は「天才か!」と思うようなセンスを発揮され、担当の井上幸さんには『桃ばあ』という思い切った書名をつけていただいて、まさか学校の授業用コンテンツが元になってるとは思えない本となった。が、もちろんマジメでかなり役立つ学習まんがである。

この本をいちばん喜んだのは柳田で、「また一歩、学習の現場に近づいた」などと言っている。森先生や編集部の方々にも支えられたおかげで、大きく道を踏み外すことなく、まんがの合間にちょいちょい挟まれる学習解説を懸命に書いていた。これこそ理想的な「わが道」であり、素敵な出会いがあったからこそ道が開けたのだ。関わったすべての人に感謝したい。

文/近藤隆史(空想科学研究所所長)

近藤隆史●宝島社の編集者だった1996年に『空想科学読本』を企画。1999年、メディアファクトリーに移るタイミングで、空想科学研究所を設立。KADOKAWAを経て、2015年から空想科学研究所の代表取締役所長に専念。

集英社最強科学まんが もしも桃太郎のおばあさんがマッチョだったら

柳田 理科雄

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)