戦後80年、忘れようとしても忘れられない「東京大空襲」という壮絶な戦争体験をした女性が語る当時のリアル。焼夷弾、防空壕、並んだ死体……そして、今なおよみがえってくるトラウマについて。

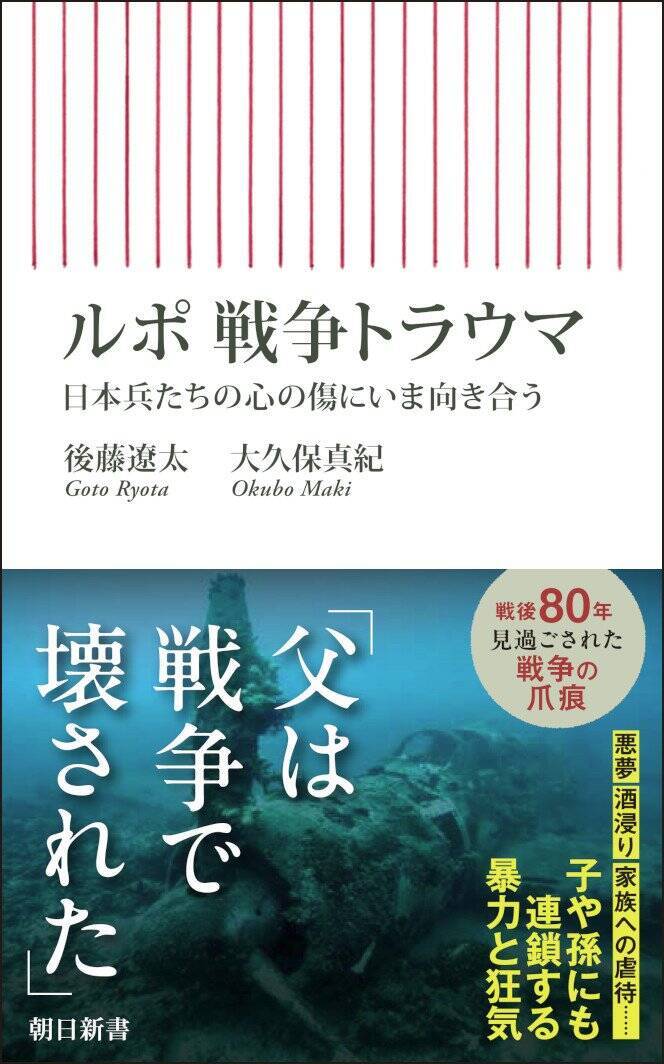

『ルポ 戦争トラウマ 日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)より、一部抜粋、再構成してお届けする。

40万人が犠牲になった空襲

第2次世界大戦は、航空機が戦場の主役となった戦争だった。各国が行った空襲は徐々に大規模なものとなり、軍事目標を狙った攻撃ではなく、市民を無差別に巻き込むものになっていく。

アジア・太平洋戦争の末期、日本では東京をはじめ全国の都市が米軍による空襲を受け、40万人とも言われる犠牲者を出した。爆撃の恐怖は、被害を受けた多くの民間人の心に深い傷を残した。

しかし、国の存亡を懸けた非常事態である戦争で受けた被害は国民が等しく受け入れなければならないとする「戦争被害受忍論」の考え方を国がとってきたこともあり、空襲の被害、特に「空襲のトラウマ」についてはほとんど顧みられてこなかったと言える。しかし、いまも苦しむ人たちがいる。

東京都に住む西尾静子(86)は2022年2月末、自宅の居間でつけっぱなしになっていたテレビの映像が目に入り、凍りついた。画面に映っていたのは暗い地下室だった。そこで、幼い女の子が泣いていた。

「これは……私?どうして?」。そう思って、思考が混乱した。

次の瞬間に全身が震えだした。

西尾が見たのは、ロシアが突如ウクライナに侵攻し、地下シェルターに避難したウクライナ人の女の子を撮影したニュース映像だった。

なぜ西尾は、遠い異国の少女の姿にこれほどまでに動揺したのか。それは、70年以上前の自分の姿と、その少女の姿が重なったからだった。「もう克服したと思っていたけど、とんでもなかった。私の心は、壊れたままだった」。西尾はそう語る。

地下室で聞いた断末魔の声

1945年3月9日は、西尾にとっては5歳最後の日だった。翌日に6歳の誕生日を控え、西尾はワクワクしていた。

戦時下の食糧難にもかかわらず、母はどこからか手に入れた一握りのもち米と小豆で赤飯を用意してくれた。ちょうど、家財道具を疎開させる手伝いのために、いとこが岐阜から東京の下町にある西尾の家に来ていた。いとこは19歳。

夜、空襲警報にたたき起こされた。開業医で警察医でもあった父は家を飛び出して行ったが、なぜかすぐに戻ってきた。そして「東京はもうおしまいだ」と叫ぶと、向かいの国民学校へ家族をせき立てた。学校には400人が入れる防空壕があった。

玄関先で西尾が見上げると、空いっぱいに焼夷弾が輝き、路上は逃げる人でごった返していた。少し先を走っていた、いとこと住み込みの看護師が校門に飛び込んだ途端、運悪く防空壕は定員になった。

国民学校の壕に入れてもらえなかった西尾は仕方なく、母に連れられて近くの工業学校まで走り、校舎の地下室へ駆け下りた。部屋は真っ暗で、床には大きな水たまりがいくつもあった。震えるほど寒く、女性と子どもばかり数十人が息を潜めて立っていた。

しばらくすると、扉の隙間から煙が流れ込み始めた。

「あんなに必死に叫んでいるのだから、開けてあげればいいのに」と、西尾は薄れゆく意識の中で思ったが、母も周りの大人も押し黙ったままだった。「開けろ!」「入れろ!」。そのうちに外の声は荒々しくなり、やがて断末魔の絶叫に変わっていった。記憶が途切れた。

西尾が6歳になった朝の午前5時半頃だった。気づくと、地下室にいる大人たちが扉を前に四苦八苦していた。押しても引いても動かないようだった。しばらくして数人がかりでようやく開けることができ、皆で外に這い出した。

扉の外には、黒い丸太のようなものが、西尾の背丈より高く積み重なっていた。

自宅の焼け跡に、父が立ち尽くしていた。西尾と母を見ると、父はウオーッと獣のような声を上げて泣いた。髪は焦げ、手にしていた毛布は火の粉で無数の穴が開き、まるでレースのようになっていた。西尾が大好きだったいとこの行方は知れなかった。家の向かいの国民学校は焼失し、防空壕では「200人が蒸し焼きになった」と後で聞かされた。

これが、西尾が経験した3月10日の東京大空襲だった。西尾の自宅付近が米軍の「第1目標」の中心地だったと知ったのは、数十年後だ。

「戦争で頭がおかしくなってしまった」

西尾は空襲後、岐阜に疎開したが、しばらく言葉が出なかった。あの頃は全く笑わなかったと後に聞いた。

学校に行くのを極端に恐れるようになった。

戦後、西尾は苦労しながら大学に進学し、公衆衛生学を学んだ。獣医師の資格を取り、国立予防衛生研究所(現・国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所)の研究員になった。ウイルスを研究し、国際学会で論文を発表したこともある。仕事に没頭すると、恐ろしい記憶を忘れられる気がした。

32歳で長女を出産した。助産師に「太ったかわいい女の子ですよ」と赤ん坊を渡された瞬間、「この子は明日、命があるのだろうか」という根拠のない不安に襲われた。3年後に次女が生まれた時も、同じ感覚に陥った。

「戦争で頭がおかしくなってしまったと思いました。でも、誰にも言えなかった」。

戦後は、地下室の記憶に苛まれ続けた。そのため、戦争や空襲に少しでも関係するものは、徹底して避けるようになった。後年、PTSDという診断名が知られるようになった時、臨床事例を読んで驚いた。自分の長年の苦しみが、PTSDの主な症状の一つ、「回避症状」にそっくりだったからだ。

定年退職後は、空襲の経験を徐々に人に話したり、趣味の絵で表現したりできるようになっていった。「自分が語らなければ、誰が言うのか」という使命感もあり、語り部の活動も始めた。

そうした活動を続ける中で、西尾は、空襲で負った心の傷をやっと癒やすことができた、と思っていた。空襲のトラウマは過去のものになったのだと、自分では思い込んでいた。

しかし、それが錯覚だったのだと、西尾に思い知らせたのが、ロシアによるウクライナ侵攻の光景だった。

「生き延びても心は壊れる。そのことを戦後、誰も見つめてきませんでした」。それがただ残念だ、と西尾は語気を強めた。

文/後藤遼太、大久保真紀

『ルポ 戦争トラウマ 日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)

後藤 遼太 大久保 真紀

過酷で悲惨な戦場を経験した元兵士の多くが心を壊した。悪夢、酒浸り、家族への暴力……壊れた心が子や孫の心もむしばんでいく負の連鎖。

隠された戦争の実相に迫る。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)