人々の暮らしは豊かにならず、株価や不動産の価格だけ上昇し続ける現在の日本。この状態は、戦後のイギリスの動きによく似ているというが、ではいったいこの先の日本はどうなっていくのか。

『世界経済の死角』(幻冬舎新書)より一部抜粋・再構成して、トップエコノミストの2人の対論をお届けする。

戦後のイギリスで起こったことが、今の日本で起きている?

河野龍太郎(以下、河野) 日本の先行きを占う上で、戦後のイギリスの例がとても参考になると思います。

イギリスはもともと基軸通貨国でしたが、第一次世界大戦で国力が大きく低下し、本来なら1930年代には基軸通貨の交代が起こっていたはずなんですね。

しかし、世界大恐慌が発生すると、各国はブロック経済へと向かいました。イギリスは、植民地だったインド、オーストラリアなどと経済圏を築きましたが、これを「スターリング・ブロック」と呼びます。「スターリング・ポンド」はイギリスの通貨、ポンドの正式名称です。

イギリスには多くの植民地があったため、ポンドを使う地域が広範囲に及び、その域内では、基軸通貨のように振る舞うことができました。第二次世界大戦が終わった後もしばらく「スターリング・ブロック」が機能したので、ポンドは50年代まで基軸通貨だったと思う人がいるのですが、そう見えていただけで、実際にはそれ以前から実力は低下していたのです。

第二次世界大戦後、イギリスは巨額の公的債務を抱えることになりますが、その後の財政調整は、増税や歳出削減ではなく、高インフレとポンドの大幅な下落という形で進められました。つまり、通貨の対内的・対外的な価値を引き下げることで調整されたのです。

戦後、ブレトン・ウッズ体制の下で固定為替相場制が続いていましたが、1971年のニクソン・ショックによってこの体制は事実上、崩壊します。それまでの間に、ポンドは対ドルで約40%も価値を下げていました。

さらに1976年には、イギリスの経済政策に対する信頼が揺らぎ、国際金融市場でポンドに対する大規模な投機売りが起こり、これによりイギリスはIMF(国際通貨基金)から緊急融資を受ける事態にまで追い込まれます。

基軸通貨としての信認を失うと、それまで超一級の安全資産として各国が積極的に保有していたポンド通貨やイギリス国債が、一転して誰も持ちたがらないものになってしまいます。

そうなると通貨はさらに下落し、イギリス国民は輸入品を買うために、より多くのポンドを支払わなければならなくなりました。基軸通貨でなくなっただけで、もちろん今でもポンドは国際通貨の一角を占めます。

ひょっとすると、2022年以降に見られている日本の円安は、国際通貨から転げ落ちようとしているということかもしれませんね。

唐鎌大輔(以下、唐鎌) イギリスの通貨の歩みを振り返ると、通貨の信認というのは、単なる経済指標だけでなく、地政学や制度的背景にも大きく依存していることがよくわかります。海を挟んで中国や北朝鮮と隣接し、台湾有事という巨大な不透明感を抱えている日本からすると、他人事には思えません。

日本の経済格差は、今後さらに拡大する

河野 現在と当時の違いをお話ししておくと、戦後の通貨制度は固定相場制です。1971年にブレトン・ウッズ体制が崩壊しますが、その代替制度として導入されたスミソニアン体制が1973年に崩壊するまで、為替は基本的に固定相場制でした。

また、その後も1980年代に入るまでは資本規制が続き、国内でも規制金利の時代が続いていたため、通貨調整は比較的ゆるやかなペースで進みました。

そんな中、イギリス政府は「金融抑圧」を行ったのです。金融抑圧とは、名目金利を人為的に低く抑制することで、実質金利を低く抑え込むことをいいます。

金融機関が保有する国債についても借換債の購入が義務付けられていて、その利回りも低く抑えられていました。このため、金融機関も預金金利を低く抑え込むから、預金金利はインフレにまったく追いつかず、預金の実質価値は目減りが続きます。

結果的に、物価が上がった分だけ政府の税収は増えるから、金融抑圧によって長い間、預金者はインフレ税を課されていたわけです。

しかし、資本規制があるから、預金者は海外にお金を持ち出すこともできません。そして何が起こったかというと、お金は国内では動かせたので、まず預金者は、資産防衛のために株や不動産を買うようになり、それらの価格は上昇を続けました。

ただし、1970年代になると、オイルショックなどで世界的な高インフレが発生し、インフレ率は2桁に上昇します。これが先ほどの、1976年のポンド危機につながるわけです。

そのときは企業業績も大幅に悪化したため、さすがに株価は低迷しましたが、不動産価格は上昇を続けました。

唐鎌 それは完全に2022年以降の日本で起こっていることですね(笑)。

河野 はい。違いは、当時のイギリスと比べ、現在は資本規制がないから、為替を通じた調整が速いペースで起こっているということかもしれません。

ただ、人々の暮らしは豊かにならないのに、株価や不動産の価格ばかりが上昇するというのは、本当に近年の日本に似ていますね。

唐鎌 聞けば聞くほど、日本は歴史を繰り返しているのでは……と実感します。もしそうなら、日本でも経済格差は、今後さらに拡大することになりますね。

インフレを前提とすれば、資産を「持っている人」と「持っていない人」との間で、保有資産価値の格差がどんどん広がっていく。それは不動産、株式、外貨などリスク性資産すべてについて言えるかと思います。

特に近年の日本で注目されるマンション価格の高騰は、その象徴的な現象だと思います。普通の収入の人が、普通の場所に、普通のサイズの家を買うことがどんどん難しくなっている現状において、早いうちに家を買った人が、資産防衛に成功したことになってしまう。インフレの本質は「早い者勝ち」ですから、まさに日本もそういう社会になったのだと感じます。

要は不動産だけでなく、高級車、高級腕時計、ウイスキーなど様々な現物資産において、「早い者勝ち」が徹底される現象が顕在化してくるのではないか、と。

もちろん、資産価格なので上下動はあるでしょうが、現物資産価格の上下動に注意を払う必要があるという状況自体、日本人はあまり慣れていないと思います。

不動産価格はこのまま上がり続けるのか

河野 これまでもお話ししたように、日本人の賃金はこの30年間、名目でも実質でもまったく上がっていません。最近、賃金が上がり始めたといっても、物価高にまったく追いついていませんから、実質賃金はむしろ目減りしています。

一方で、海外の人たちは毎年数%ずつ賃金が上がり続けているため、彼らから見れば、日本の資産は“割安”に見えます。毎年2%の上昇でも、25年間続けば、所得は1.7倍に膨らみます。所得が2倍近くに膨らんだ海外の人たちから見れば、日本の不動産価格は相当に割安です。外国人が抱く割安感は、最近の円安によってさらに強調されているけれど、本質的な要因は、日本の賃金と物価が長期間、上昇しなかったことにあると私は考えています。

ここ数年の円安は、コロナ後のインフレに対して、アメリカやヨーロッパが利上げを続ける一方で、日本が金融緩和を続けたために加速しました。でも、それは一時的な話で、本質的には、過去四半世紀の賃金の停滞、そしてその次に起こった物価の停滞が大きいということです。

唐鎌 それは、いわゆる円の実質実効為替レートについて「半世紀ぶりの円安」と言われる現象ですね。名目為替レートの格差もさることながら、物価の格差も加味した実質為替レートで見ると、さらに円の価値が劣化しているという話です。

河野 そうです。過去四半世紀、日本では時間当たり生産性は3割も上がっているのに、賃金はまったく上がりませんでした。時間当たり実質賃金は、横ばいのままです。

国内の売上が増えないため、2010年代の初頭までは、株式市場も低迷が続いていましたが、過去10年ほどは海外の儲けを反映する形で、株価も上昇しています。

これは企業努力と言えなくもないのですが、実際には生産性が向上しているにもかかわらず賃金が抑えられている結果、働く人々が犠牲となって企業の業績がより大きく改善し、それに伴って株価も上がっているということだと思います。

一方で、不動産市場は世界的に価格が上がっているのに、日本だけが取り残されていました。その結果、海外の人から見ると相当に“割安”だから、ここにきて購入の動きが強まっている。欧米の都市部に比べて、日本の都市部の不動産価格が低いという話だけではありません。

興味深いのは、アジア諸国の都市よりも、東京の不動産のほうがはるかに安くなっている、という現実です。これでは日本人が都心の物件を買えなくなるのも当然で、サラリーマンが自力で住宅を持つのは、ますます難しくなってしまう。もちろん、今回のインフレをきっかけに、賃金が上がるメカニズムが回り始めれば、少しは日本人も購入しやすくなるかもしれません。

中国の人たちは、中国内から外に資本を持ち出すのに一苦労しますが、エリート層は、いろいろなツールを駆使して、日本の不動産を買い続けるでしょうね。

唐鎌 株・債券・為替といった伝統的な金融市場に限らず、新築マンションに代表される不動産市場でも海外マネーの流入が進むことで、日本人の生活実感を離れて価格形成が起きていますよね。日本経済が外部要因に対して脆弱になっている状況を実感します。

河野 ただ、念のために言っておくと、中国の人たちは必ずしも共産党体制の崩壊といったリスクを強く意識しているわけではなさそうです。

日本の「パワーカップル」が高額物件を買っているということの背景にも触れておきましょう。日本人の賃金が上がらなかったもう一つの要因として、労働市場の大きな変化がありました。たとえば、女性の労働参加が進み、労働市場全体の需給バランスが変わりましたが、男性と同じように優秀な労働力の供給が増えたから、男性の賃金が上がらなくなったという点も無視できません。

家庭単位で見ると、共働きが増えることで世帯収入は増えているわけで、パワーカップルであれば、都心のマンションの購入も可能です。

かつては、労働経済学で広く知られる「ダグラス=有沢の法則」に見られるように、賃金の高い労働者の配偶者は家庭に入り、賃金の低い労働者の配偶者は外で働くという傾向がありました。こうした働き方の違いがあったために、賃金格差は、婚姻によって自然と緩和される傾向にあったのです。これは世界的な現象でした。

しかし、現在では、この法則はすっかり崩れ、世界的に「同類婚」が一般的になっています。高い教育を受けた人は同じく高学歴の人と、低学歴の人は同様の背景を持つ人と結婚する傾向が強まっており、その結果、婚姻によってむしろ経済的な格差が拡大するようになっています。

唐鎌 最近では住宅ローンの年限を40年や50年にする動きも出てきていますよね。今まで一人で借りていたものが2人で借りるようになり、今度は2人で借りながら期間も長期化する、という流れに入っているように見えます。

河野 50年ローンとはかなり長いですが、本当にそういう動きが起こっているんですか。

唐鎌 そのようです。今でも35年ローンが主流だとは思いますが、最近は40年や50年ローンという商品も目にするようになっています。

河野 なるほど。長寿化が進んでいるので、当然の流れなのですかね。働く期間が延びれば、ローンの年限も長くなりますし。

唐鎌 はい。マクロ的には不動産購入の原資が膨らむ話ではありますから、日銀による少々の利上げが行われたとしても、不動産価格は大きく下落することなく、当面は下支えされそうですね。結局、国内外の様々な要因が、不動産価格の押し上げに寄与している現状を意識せざるを得ません。

文/河野龍太郎、唐鎌大輔

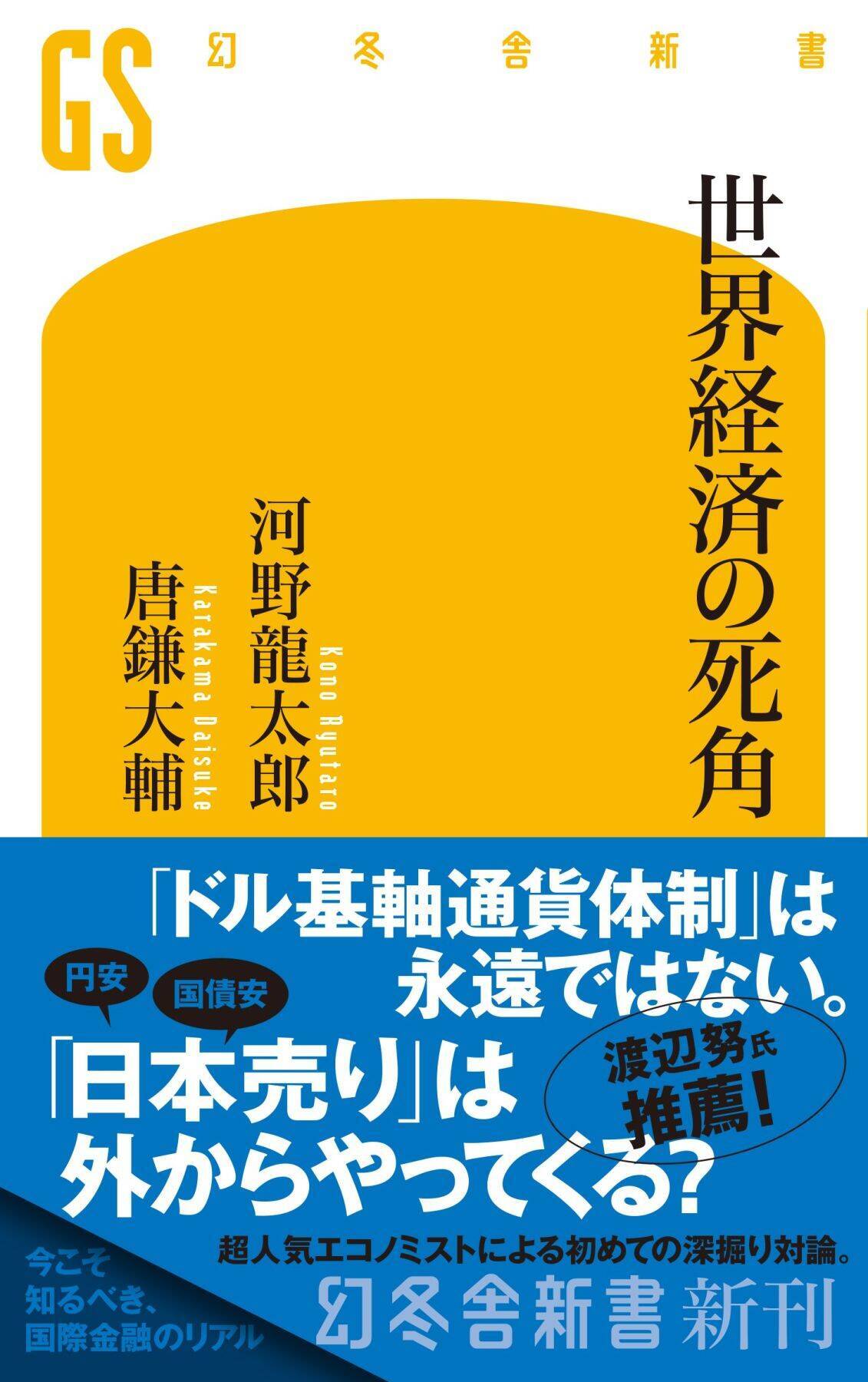

『世界経済の死角』 (幻冬舎新書)

河野龍太郎 (著), 唐鎌大輔 (著)

渡辺努氏推薦!(経済学者、『世界インフレの謎』の著者)

多くの人が抱く疑問に2人のトップエコノミストが果敢に挑戦。

日本経済と世界経済の先を見通す”直観力”を養うのに絶好の書。

超人気エコノミストによる初めての深堀り対論。

今こそ知るべき、国際金融のリアル。

〈内容紹介〉新NISAの導入をきっかけに海外の金融資産を保有する日本人が増加するなど、日本経済はかつてないほど世界経済への依存度を高めつつある。

そうした中、トランプ大統領による相互関税措置を受け、国際金融市場は大きく揺れ動いている。

しかし、そもそも世界経済には、日本人が見落としがちな「死角」がいくつも存在する。それらを押さえずして先の見通しを立てることはできない。

そこで本書では超人気エコノミストの2人が世界経済と金融の“盲点”について、あらゆる角度から徹底的に対論する。

先の見えない時代を生き抜くための最強の経済・金融論。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)