近年、アニメの「聖地巡礼」にとどまらず、その土地の魅力に惹かれて移住する人が増えている。この「アニメ聖地移住」が現代人のライフスタイルや地域活性化においてどのような意味を持つのか。

「退職後に地方移住」も今はむかし

――地方移住者の世代をみると、若い世代が多いようですね。

千葉郁太郎(以下、同) この点はデータから明確に読み取れます。地方移住支援を行っているふるさと回帰支援センターの調べでは、相談者のうち約7割が20代から40代、つまり企業では若手から中堅層として活躍する年代となっています。

かつて地方移住といえば、都会のサラリーマンが定年退職後に地方で田舎暮らしをする、というシルバー世代のイメージが強かったのですが、現在は全く様相が異なっています。

何が若い世代の目を地方に向かせることになったのか、確たる証拠はありませんが、2011年の東日本大震災と2020年から本格化した新型コロナウィルス感染症拡大が大きな要因になったと考えています。

東日本大震災では東京で大量の帰宅難民が発生し、都市機能の脆弱性が露呈しました。また、震災を機にコミュニティ、つまり人同士のつながりの大切さが見直され、血の通った人間関係を求めて大都市より地方での暮らしを考えた方も多かったのではないでしょうか。

新型コロナウィルス感染症では、人口が多い東京や大阪の感染者数が多くなるのはある意味当然ですが、「人口密集地は感染リスクが高い」という共通認識ができました。

コロナを機にリモートワークが推進され、フルリモートワークが可能な場合は東京の企業に勤めながら地方に暮らすことも可能になりました。

ふるさと回帰支援センターへの相談・問い合わせ件数は、2013年以降はコロナで対面接触が困難になった2020年を除いては一貫して増加しています。地方移住というのは震災やコロナをきっかけとした一過性のものではなく、大きなトレンドになっています。

生きづらさをもたらす競争原理=「『東京』というシステム」

――地方から東京を目指す人の流れは変わるのでしょうか。

確かに地方移住は大きなトレンドになっていますが、東京一極集中を覆すほどの力にはなっていません。

2010年代、東京への転入超過数は若干の増加傾向にありましたが、それに急ブレーキがかかったのがコロナです。2021年には東京都区部で2014年以降初めて転出超過となったという統計が当時大きな話題になりました。

しかし翌年には再び東京は転入超過に転じ、コロナが5類に分類された2023年にはコロナ以前の水準に戻りつつあります。地方移住は大きなトレンドになっているとは言っても、東京一極集中という国家レベルの人口動態はそう簡単に変わるものではありません。

なぜ人は東京を目指すのか。これを議論するのは論点がずれてしまいますので差し控えますが、やはり地方に住む若年層にとって東京は魅力あふれる場所であることには変わりはないのだろうと思います。

では東京に住んでいる人々は幸福な日々を送っているのかというと、大いに疑問があります。例えば「タワマン文学」の代表作ともいえる作家・麻布競馬場さんの『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』(集英社)は、東京にしがみつきながら競争社会の中で心身をすり減らしていく若者たちの姿を描いて人々の共感を呼びました。

また、最近「生きづらさ」という言葉をあちこちで見聞きします。皆、社会から「選ばれる」ためにリスキリングなど必死にならなければならない。こんな「生きづらさ」をもたらす能力主義社会について、組織開発専門家・勅使川原真衣さんは著書『働くということ』(集英社新書)において鋭く疑問視しています。

一方で、世代の多くが非正規社員にならざるを得なかった就職氷河期世代が、このまま高齢化すると生活保護受給者となり財政を圧迫することから、いち早く手を打たなければならないということがようやく政策課題に上がっています。

なぜ20年近くもこの問題が放置されてきたのか。それは「自分のことは自分でなんとかしなさい」という自己責任論が長らくまかり通ってきたからです。

私はこのような能力主義と自己責任論に支えられた、人々に「生きづらさ」をもたらす競争原理を「『東京』というシステム」と名付けました。

「『東京』というシステム」は日本経済の中心地である東京で作り出され、日本全国の地方都市へと広がっています。詳しくは本書を読んでいただくとして、私は、このシステムを支える能力主義も自己責任論も正しさは皆無だと考えており、むしろそこから「おりる」という選択肢を支持します。

その一つの方法が仕事を人生の中心に据えるのではなく、自分の「好き」を中心にする生き方であり、聖地移住だと思います。

人生観を180度変えたアニメ作品との出会い

――千葉さん自身も聖地にお住まいですね。

私が聖地移住を研究するきっかけになったのは、聖地移住者にシンパシーを感じたからです。私は大学進学で初めて京都に住んで、就職で一旦京都を離れました。

退職後、公認会計士の試験勉強のために京都に戻って来て、試験に合格したら東京の監査法人に勤めるつもりでした。

当時、作家・真山仁さんの「ハゲタカ」シリーズが大好きだったので、「自分も日本経済の中心地でビッグディールをするんだ!」と分不相応な野望を抱いていました。

考えが180度変わったのは2013年テレビ放映のアニメで、京都を舞台にした『たまこまーけっと』と『有頂天家族』に出会ってからです。

その後、東京と大阪の事務所から内定をいただきましたが、迷うことなく京都住まいを続けられる大阪の事務所を選びました。

ですから、私の場合、正確には移住というわけではありませんが、アニメがきっかけで住むところを決めて、仕事もそれに合わせたという点では聖地移住を実現した人々と通ずるところがあると思っています。

『有頂天家族』は作家・森見登美彦さんの小説が原作なのですが、作中登場する「面白きことは良きことなり」という言葉は私の信条そのものです。好きなこと、面白いことに全力を傾けることは失うものがあるかもしれませんが、振り返ってみると満足感の方が大きいです。

聖地移住は自分の「好き」を中心に人生を設計すること

――千葉さんが『アニメ聖地移住』に込めた思いを教えてください。

聖地移住が地域に及ぼす影響について言及しましたが、地域活性化のために聖地移住があるのではありません。聖地移住が結果的に地域活性化につながっているんです。

これまで多くの聖地移住者にインタビューしてきました。確かに起業を目指したり、クリエイティブ産業や地場産業に携わり地域活性化に貢献している方もいますが、普通に会社勤めをしてファン活動を楽しんでいる方が大半です。

先に述べた通り、聖地移住は自分の「好き」を中心に人生を設計することで、つまり自身のウェルビーイングのためにすることです。

かつて地方創生は、自治体が「量」に偏重した、つまり「地域に骨を埋めてくれる覚悟を持った人に来てほしい」と求めるあまり、「地方に興味があるけど、いきなり移住はハードルが高い」と感じる人々にプレッシャーをかけて失敗しました。

今度は「質」にこだわるあまり、「(定住までしなくても)地域で活躍してくれる能力とやる気のある人に来てほしい」と再び人々にプレッシャーをかけているのではないかと危惧しています。

何も特別なことができなければ移住してはいけないわけではありませんし、受け入れる側も過剰な期待をするのはどうかなとも思います。聖地移住で、人々のウェルビーイングを達成して、結果として地域にもプラスの効果が出た。そんなウィンウィンの関係を目指すものであってほしいと思います。

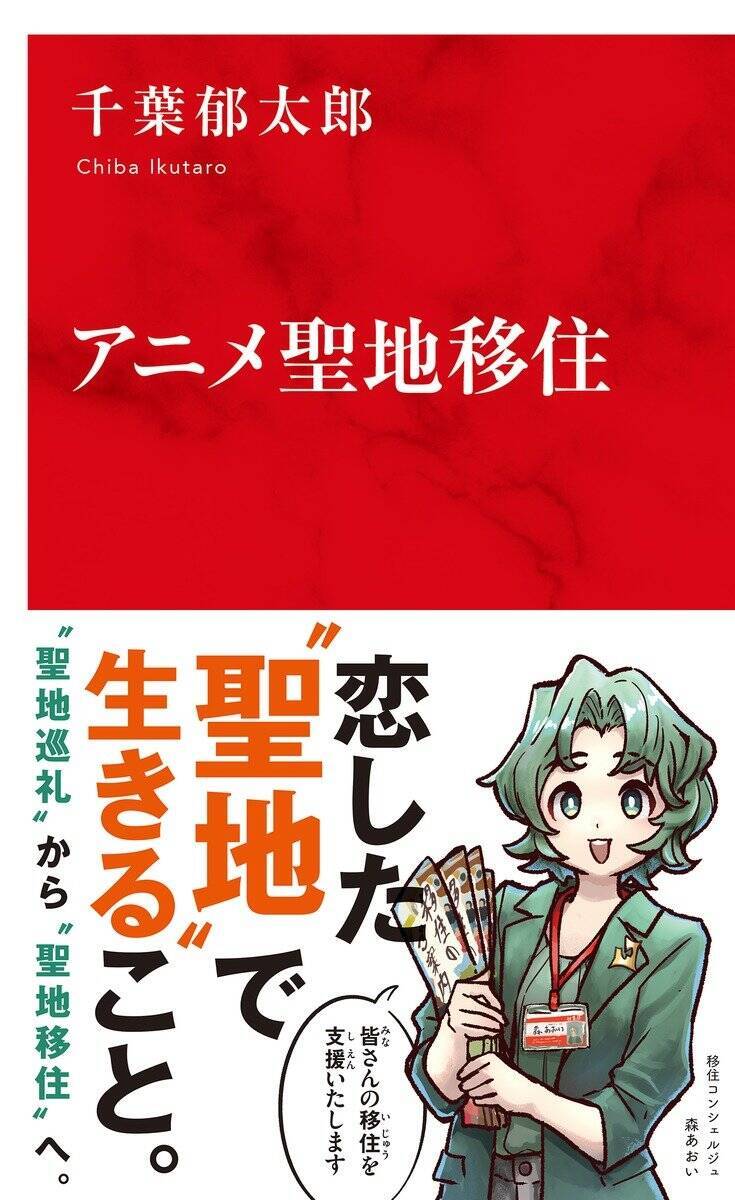

アニメ聖地移住

千葉 郁太郎

恋した“聖地”で生きること。

“聖地巡礼” から “聖地移住” へ。

2016年にヒットした映画『君の名は。』以降、アニメの舞台になった場所を巡るアニメ“聖地巡礼”は社会に広く知られるようになり、“聖地巡礼”はファンによる活動の一ジャンルとして定着した。

さらに近年、巡礼にとどまらず、その土地の魅力に惹かれて移住する人が増えている。この“聖地移住”が、現代人のライフスタイルや地域再生においてどのような意味をもつのか、その実態に迫る。

【序章より抜粋】

「好き」を中心に生活を設計しませんか、というのが私からの提案です。「好き」の内容がスポーツだろうと農作業だろうとアニメだろうと、そこに優劣はありません。アニメ「好き」を貫き通して住む場所を選び、生活することを決意した人たちを複数取材しましたが、その中で見えてきた幸福のあり方を考えたいと思います。

【目次より抜粋】

序章 恋した「聖地」で生きること

第1章 ライフスタイルとしての「アニメ聖地移住」

第2章 時代はアニメ聖地巡礼から「アニメ聖地移住」へ

第3章 コミュニティ再生と「アニメ聖地移住」

第4章 「アニメ聖地移住」を実現したひとびと

第5章 「アニメ聖地移住」を通して見えた課題と処方

付録 『ラブライブ!サンシャイン!!』の聖地・沼津市の挑戦

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)