現在、アジア一の国際空港として世界中の人々を往来させている羽田空港。しかし、その繁栄の裏には、終戦直後に故郷を奪われた人々がいた。

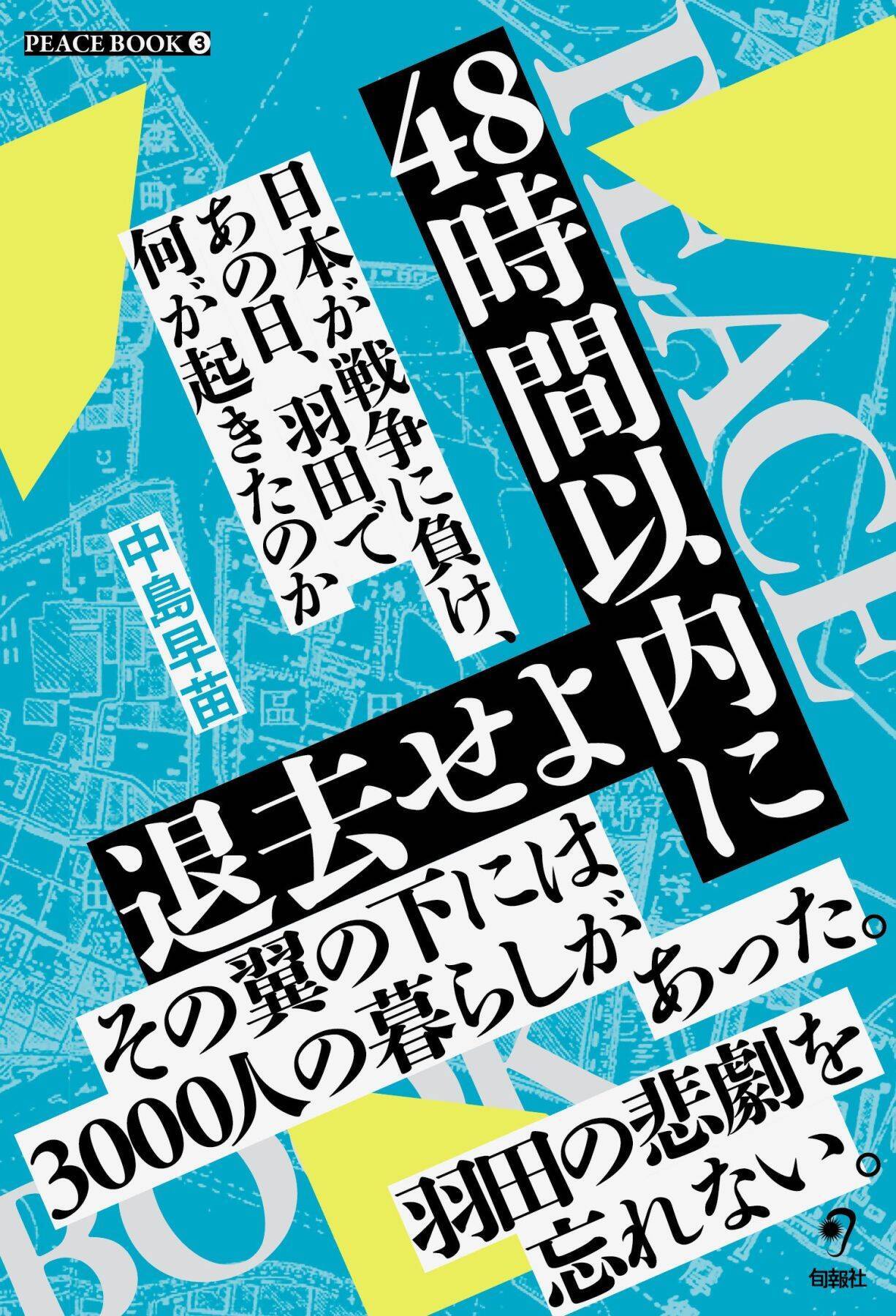

『48時間以内に退去せよ 日本が戦争に負け、あの日、羽田で何が起きたのか』(旬報社)から一部抜粋、再構成してお届けする。※本書は「PEACE BOOKシリーズ」として、若い人にも読んでもらえるようふりがなが付いているため、本記事にもふりがながついています。

突然の強制退去の悲劇

当時の新聞は飛行場引き渡(わた)しについて、次のように報じました。

羽田飛行場を要求

マックアーサー司令部では羽田飛行場を連合国の日本駐屯(ちゅうとん)地に引き渡(わた)すやう十二日我(わ)が当局に申入れた。同時に滑走(かっそう)路拡張(かくちょう)のため海岸線埋立(うめたて)の設備を提供(ていきょう)するやう要求して来たが空港再建のためには二箇月(かげつ)乃至(ないし)三箇月(かげつ)を要するものと見てゐる。なほ飛行場附近(ふきん)の一部住民に対して立退(たちの)きが命ぜられることになった

『朝日新聞』一九四五年九月一三日付

突然(とつぜん)の強制退去(たいきょ)の悲劇(ひげき)は、飛行場に勤務(きんむ)していた人たちだけでなく、羽田の住民にも訪(おとず)れます。

先の新聞記事から一週間が経った9月20日。

連合国軍(米軍)は、海老取(えびとり)川以東(現在の空港の場所)に居住している全住民に、「明日すぐに立ち退(の)け」という緊急(きんきゅう)命令を出します。

新聞報道の末尾(まつび)、「なほ飛行場附近(ふきん)の一部住民に対して立退(たちの)きが命ぜられることになった」というたった一行の内容が、実行に移されたのです。

当時の羽田の一般(いっぱん)住民は新聞を読む余裕(よゆう)はなく、ほとんどの人は9月13日の報道も、米軍の緊急(きんきゅう)命令も、最初は知らなかったはずです。

現在の空港がある場所に住んでいた人々が土地を追われることを知ったのは、地域(ちいき)の警察(けいさつ)官からの口頭での伝達によってでした。

9月20日。

「たいへんだ、駐在(ちゅうざい)所のおまわりさんが、明日12時間以内に町を立ち退(の)けって言ってるぞ」

羽田で育ち、今も暮(く)らす米本治男さん(87)がその強制退去(たいきょ)命令を聞いたのは、富山県の学童疎開(そかい)から羽田の家へ帰って来た翌日(よくじつ)のことでした。

治男さんは当時、羽田第三小学校(戦時中の名前は東羽田国民学校)の三年生。多摩(たま)川の最下流の海老取(えびとり)川から東側、現在は羽田空港になっている島状の地形内にあった「羽田鈴木(すずき)町」に住んでいました。

同じ場所には鈴木(すずき)町の他に「羽田穴守(あなもり)町」「羽田江戸見(えどみ)町」の三町がありました。

進駐(しんちゅう軍は羽田飛行場を拡張(かくちょう)し、使用するため、これら三町の1320世帯、計2894人全員に、立ち退(の)きを命じたのです。

しかし、いくらなんでも12時間以内に、生活の持ち物もろとも全員が立ち退(の)くなど、できるはずもありません。町の代表が必死に訴(うった)え、警察(けいさつ)や区役所を通して進駐(しんちゅう)軍と交渉(こうしょう)し、9月21日から48時間以内に立ち退(の)き、ということになりました。

それでも、たった2日間。江戸(えど)時代に開拓(かいたく)され、何世代にもわたって家族、親族と住み、漁業や海苔(のり)養殖(ようしょく)などの生業を続けてきたこの羽田の土地から、たった2日のうちに全員出て行けというのです。

しかも進駐(しんちゅう)軍や日本政府が、代わりに住む土地や家を確保、提供(ていきょう)してくれるわけもありません。戦勝国により、かけがえのない自分たちの生活の場所が、あっけなく奪(うば)われたのです。

3000人近くの人々がどれだけ怒(いか)り、当惑(とうわく)し、混乱(こんらん)したか、想像に難(かた)くありません。

しかし、抗議(こうぎ)をして踏(ふ)みとどまる人はいませんでした。

今と違(ちが)って基本的人権(じんけん)など保障(ほしょう)されていない時代、しかも、無条件降伏(こうふく)した敗戦国です。どんなに理不尽(ふじん)で、悲しくて、悔(くや)しくても命令に従(したが)う以外ありませんでした。

それ以上に、人々は慌(あわ)てていました。近くで小銃(しょうじゅう)を提げた進駐(しんちゅう)軍の米兵が、早く出て行けとばかりに、パトロールしています。米兵の中には足元の地面を「パンッ」と撃(う)っておどかす者もいて、感情を噛(か)みしめている余裕(よゆう)など、誰(だれ)にもありませんでした。

身の回りの品をリヤカーに乗せ、運び出す人で大混乱(こんらん)

治男さんは言います。

「立ち退(の)き命令は、進駐(しんちゅう)軍のジープに米兵と一緒(いっしょ)に乗っかった日本のおまわりさんが、言って回ってたね。

だからとにかく、運べるものを早く運び出さなきゃと、皆(みな)必死だった。同時に、運び出したものを(現在の空港の外側に)置く場所も探(さが)さなきゃならない。周囲では混乱(こんらん)する人たちの怒鳴(どな)り声も聞こえたよ。『そんなもの持って行ったって置けねえぞ』とかね。

父はアナゴやアサリ、ハマグリをとる漁師で、持っていた船が幸い焼けなかったから、とりあえずその船やリヤカーに、家にあった荷物を乗せて運び出したね」

治男さんの家は、その年の4月15日の空襲(くうしゅう)で焼かれ、近くの鈴納(すずのう)稲荷(いなり)神社の中にバラック(一時的な小屋)を建てて住んでいました。だから荷物といってもそんなに多くはありません。

台所道具、布団、服など、毎日使うものを急いで運び出したと言います。

「台所の大きな中華鍋(ちゅうかなべ)を運んだことを、なぜかよく覚えてるね。それから、雛(ひな)人形や五月人形は持って行けないから、外に出しておいたら、見回っていた進駐(しんちゅう)軍の兵士が全部持って行っちゃったよ」

こうして48時間が過ぎても混乱(こんらん)は続き、持ち物を取りに帰る人が後を絶ちませんでした。

そこで町の代表者たちが再度交渉(こうしょう)し、今後一週間の日中に限り、三町(鈴木(すずき)町・穴守(あなもり)町・江戸見(えどみ)町)への出入りが許可されました。

三町の中へ戻(もど)り、自分の家やバラック、空き家になった旅館などを壊(こわ)して、板材やトタン、建具を持ち出す人が多かったと、治男さんは言います。

「穴守(あなもり)町には大きな旅館や店があって、それを壊(こわ)した材料があるからと聞いてね。父ともらいに行って、海老取(えびとり)川の西向こうに積んでおいたんだよ。でも、いつの間にか誰(だれ)かに持って行かれて、なんにも無くなってたね」

まさに「ドサクサ」としか言いようのない状態だったのでしょう。

突然(とつぜん)の退去(たいきょ)命令、翌日(よくじつ)から住む場所をすぐに見つけられない人も多かったに違(ちが)いありません。親戚(しんせき)を頼(たよ)って羽田を離(はな)れた人もいましたが、頼(たよ)る当てがない人たちは、とにかく身の回りの品を海老取(えびとり)川の西側に運び出しました。

多くの人の荷物が道の両側に山と積まれ、ある家族は神社の縁側(えんがわ)の下で、ある家族は稼業(かぎょう)の海苔(のり)干(ほ)し場にバラックを建てるなどし、それぞれ仮住まいを始めたのです。

退去(たいきょ)命令は日本の警察(けいさつ)を通じて口頭で伝達されたため、当時の蒲田(かまた)区長が、「家屋立退証明書(かおくたちのきしょうめいしょ)」を発行しています。

当時、その証明書を受け取った一つの家族があります。

1920年に羽田で生まれ、穴守(あなもり)稲荷(いなり)神社門前の「横山せんべい」四代目店主、写真家でもあった横山(よこやま)宗一郎(そういちろう)さん(故人)は、自身の写真で構成した本の末尾に、当時の体験を書いています。

少年時代に大空への憧(あこが)れを抱(いだ)いた横山さんは、親に内緒(ないしょ)で陸軍航空隊を志願しました。終戦を迎(むか)えた時は、調布飛行場から戦闘(せんとう)機「疾風(はやて)」に搭乗(とうじょう)し、東京を守る任務に当たっていました。

「内地にいた私はすぐに復員できたが、穴守(あなもり)の町は空襲(くうしゅう)で焼け野原と化していた。父と母と三人でバラックを建ててホッとした矢先、進駐(しんちゅう)軍からの緊急(きんきゅう)立ち退(の)き命令が伝達された。移転は九月二一日と二二日の昼間だけだという。私たちは夢中で焼け残った荷物をまとめると、海老取川を渡(わた)った。さいわい羽田猟師(りょうし)町には小学校の同級生が多く、あれこれ親身になって世話してくれたおかげで、やっと家業のせんべい屋を再開することができた」

宮田登(文) 横山宗一郎(そういちろう)(写真)

『ビジュアルブック 水辺の生活誌(し) 空港のとなり町 羽田』(岩波書店)

同じページには横山さんの家族が受け取った「家屋立退(たちのき)証明書」の画像が載(の)せられています。

「家はもうねえぞ。空襲(くうしゅう)で焼けちゃって」

当時の同様の混乱(こんらん)を、同じく羽田で生まれ育った氏江(うじえ)勉さん(89)も話してくれました。

羽田鈴木(すずき)町に住んでいた勉さんが、疎開(そかい)先の秋田から羽田へ帰って来たのは、強制退去(たいきょ)命令が出た3日後、9月24日のことでした。

「疎開(そかい)先に迎(むか)えに来てくれた親父に『家はもうねえぞ。空襲(くうしゅう)で焼けちゃって』と言われたけど、帰って来てみたら本当に何もなくなっていたね。

上野駅から国鉄に乗って蒲田(かまた)駅で降(お)りた時、辺りはとにかくなんにもなくなっていたのに驚(おどろ)いたね。見渡(みわた)す限りの焼け野原で、地面にはコンクリの塊(かたまり)がボコボコとあるだけ。

そこから京急線の蒲田(かまた)駅まで、闇市(やみいち)みたいな、食べ物を売る店が何軒(けん)か並(なら)んでる道(後の『のんべ横丁』)を歩いて行く道すがら、焼けたトタンで囲った一角があった。前は自動車練習所だった場所だけど、吐(は)き気がするような酷(ひど)い臭(にお)いが漂(ただよ)っていてね。

一緒(いっしょ)に歩いていた親父に『何、この臭(にお)い?』と聞いたんだが、何も答えなかった。

後で知ったんだが、空襲(くうしゅう)で亡(な)くなった人たちの焼死体をそこに集めて置いてあったらしい。遺体(いたい)を焼く火葬(かそう)場も燃料もないから、そこへ置いていたと。しばらく忘(わす)れられない、ものすごい臭(にお)いだったよ」

焼け野原に変わり果てた故郷(こきょう)に帰って来た時、勉さんは羽田第三小学校(戦時中の名前は東羽田国民学校)の四年生。強制退去(たいきょ)にあった住民がその後、一週間の猶予(ゆうよ)を与(あた)えられ、持ち物を日中取りに帰っていた時でした。

4月の空襲(くうしゅう)で家が焼かれるまで、勉さんは祖父・仁助(にすけ)さん、父・力蔵(りきぞう)さん、母・ヤエさん、兄・敬(たかし)さんと二人の妹の計7人で羽田鈴木(すずき)町に住んでいました。

戦前の羽田は、穴守(あなもり)稲荷(いなり)神社や海水浴場、競馬場や料亭(りょうてい)があり、芸者遊びなどをしに来る旦那衆(だんなしゅう)や歌舞伎(かぶき)役者、潮干狩(しおひが)りに来る女優(じょゆう)などでにぎわう東京の一大観光地でした。

夏は特に釣(つ)り船を目当てに観光客が多く来ました。氏江(うじえ)家は三艘(そう)あるうちの一艘(そう)を使い、近隣(きんりん)の漁師の家と同様、日曜日には釣(つ)り船として観光客を乗せました。10人ほどが乗れる、エンジン付きの木造船でした。

氏江(うじえ)家の釣(つ)り船では、延縄(はえなわ)で捕(と)ったばかりのハゼやセイゴを船上で天ぷらにし、魚の骨(ほね)で出汁(だし)をとったつゆと一緒(いっしょ)にお客さんに出して食べさせます。

そんなにぎわいのあった戦前の羽田の夏。泳ぎが得意だった勉さんは、小学校に上がる前から、毎日海老取(えびとり)川を向こう岸まで往復して泳いで遊んだと言います。

「戦争ですべてを失うまでは、平和でまるで天国みたいな生活だったよ」

天国から地獄(じごく)へとはこのことでしょう。

氏江(うじえ)家は空襲(くうしゅう)と強制退去(たいきょ)により、家も船も稼業(かぎょう)も、天国のように平和だった日常も失ったのです。

文/中島早苗

『48時間以内に退去せよ 日本が戦争に負け、あの日、羽田で何が起きたのか』(旬報社)

中島早苗 (著)

その翼の下には3000人の暮らしがあった。羽田の悲劇を忘れない。

敗戦直後の1945年9月、東京・羽田の住民に対してGHQ(連合国軍)から突然の命令が下る。

「48時間以内に退去せよ」。これにより先祖代々暮らしてきた故郷を人々は一瞬で失うこととなった。

かつては江戸前の漁師町として、そして現在は空の玄関口として発展を続ける羽田。

しかし、そこに強制退去の悲劇があったことはほとんど知られていない。

現地を歩き、たんねんに史実を掘り起こし、戦争のもたらす悲惨さと理不尽さを問うノンフィクション。

本文ルビ付き。 昔の写真等、画像を多数掲載。土地の成り立ちから漁村としての姿など、 歴史の変遷を追った本書は、羽田ガイドブックとしても興味深く読める。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)