近年、日本政府は「保険診療化」など不妊治療に対して積極的に取り組んでいる。だが果たしてそれだけで充分なのだろうか?フランスやスウェーデンなど、2000年代に出生率を1.8~2.0程度まで回復させた国々は、「産む権利」だけでなく「産まない権利」も含めたリプロの権利を制度的に保障してきたという。

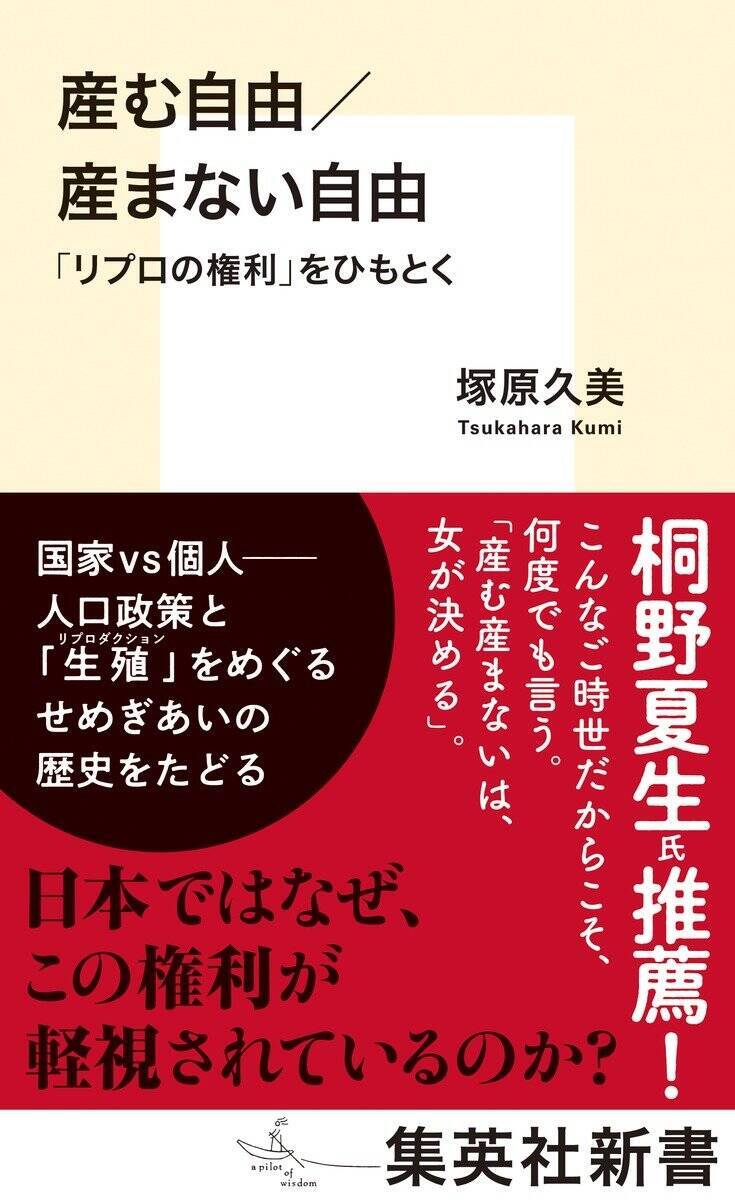

書籍『産む自由/産まない自由 「リプロの権利」をひもとく』より一部を抜粋・再構成して、日本の産む自由/産まない自由について考察する。

不妊予防なら助成金よりも性教育

近年の日本政府は「不妊治療」の助成に特に力を入れている。

第1次から第5次までの男女共同参画基本計画には、「不妊」という言葉が通算56回も出てくる。どうにかして「産ませたい」政府の執念がにじみ出ているようにも感じられる。

第1次基本計画の時から不妊に悩む人への相談体制が必要と認識されていたが、第3次基本計画以降は高額な不妊治療の公費助成が加わり、第5次基本計画には「医学的に妊娠・出産に適した年齢、計画的な妊娠及びその間隔、子宮内膜症・子宮頸がん等の早期発見と治療による健康の保持、男女の不妊など、妊娠の計画の有無に関わらず、早い段階から妊娠・出産の知識を持ち、自分の身体への健康意識を高めること(プレコンセプションケア)」が加わった。

WHOでは2013年の報告書(Preconception care)において、プレコンセプションケアとは母子の健康状態や取り巻く環境を改善するために〈生物医学的、行動学的、社会的健康介入を提供すること〉で、〈単なる妊娠準備ではなく、ライフコース全体の健康促進として捉えるべき〉だとしている。

しかし厚労省の成育医療等基本方針では、プレコンセプションケアを「女性やカップルを対象として将来の妊娠のための健康管理を促す取組」と定義しており、妊娠・出産させることのみに焦点を絞っている。

しかし、本気で出生率を高めたいなら、多くの人に総合的な性や生殖の知識をつけてもらうほうが先ではないだろうか。

現に、生殖医療に携わる梅ヶ丘産婦人科(東京都)では、不妊治療のために来院し妊娠に至ったケースの約3分の1がタイミング療法のみで妊娠したという*1。

タイミング療法とは、妊娠の確率が高まる排卵日を予測し、妊娠しやすいタイミングで性交するよう指導する方法である。しかし排卵日の予測は、排卵や妊娠の知識を身につけ、唾液観察拡大鏡(排卵チェッカー)等を使えば、特に指導を受けなくても自分たちで実行可能なのだ。

野村総合研究所による2021年の調査「不妊治療の実態に関する調査研究」によると、不妊治療を受けている人は一般の人よりも、妊娠に関する基礎的な知識を「習っていない」と答える割合が高いことがわかった。

「妊娠のメカニズム」(不妊治療当事者22.1%、一般人18.3%)、「性行為」(同27.6%、25.3%)、「不妊治療」(同52.4%、41.9%)と、いずれも不妊治療に至った人のほうが知識不足を自認していた。

つまり、妊娠の仕組みや不妊に関する知識を習得し、セルフヘルプで行う「妊活」や「避妊」がもっと広まっていけば、妊娠を自分でコントロールできる人が増えていく可能性は高まる。不妊治療の前に、包括的性教育を優先するほうが明らかに効率的だ。

不妊治療偏重の問題点

2020年、菅義偉総理(当時)が鶴の一声で「不妊治療の保険診療化」を閣議決定した時、日本のメディアはあたかも美談であるかのように取り上げた。

確かに、不妊治療もリプロの権利で保障されるべきケアの1つではある。

だが日本では、若い世代を中心とした女性たちが日常的に必要としている避妊薬や避妊具、緊急避妊薬、中絶薬などが、世界一高額でアクセスしにくく、正しい情報提供すら行われていない。

全年齢が対象になりうる産み育てやすい環境を作るための育児と仕事の両立支援や保育施設の拡充、十分な経済的支援などもなかなか実現していかない。

それなのに、比較的高年齢の女性が主に頼みとしている不妊治療のみに多額の資金がつぎ込まれるのは、あまりにも不均衡で非効率的でもある。

さらに、海外の研究では、生殖補助医療が出生率にもたらす「正味の効果」も不明とされている*2。少子高齢化で医療費が膨らむ中、厚労省では「費用対効果の議論」も始まっており、不妊治療の公的支援にも財政的な制約が生じる可能性が高まっている*3。

その上、日本の不妊治療は心のケアも、職業生活との両立などの社会的なサポートも不足しているため、患者の苦悩は大きい。不妊治療の身体的・精神的負担や成功率が低い現実が広く認識されれば、個人の状況に応じて別の選択をする人も出てくるだろう。

また、近年の生殖医療の急速な発達が、新たなリプロの権利侵害を生み出す可能性もあることに留意すべきである。

たとえば子宮移植は2025年に慶應大学病院の倫理委員会が臨床研究を承認したが、その倫理的・法的議論はまだほとんど行われていない。代理出産や、第三者から精子や卵子の提供を受けて生まれた子どもが出自を知る権利などの問題も棚ざらしである。

これまで、日本政府は女性たちに「産ませること」だけを政策目標としてきた。しかし、これまでの経緯から、金銭的支援だけで次世代を確保しようとする発想には明らかに限界がある。

女性のリプロの権利を尊重しない出産奨励策は効果を上げておらず、むしろ女性を追い詰め、少子化を加速させる弊害をもたらしている。こうした政策の実効性のなさと有害さを、今こそ直視すべき段階に来ている。

少子化対策とリプロの権利は対立するのか?

日本では「少子化だから中絶はなくすべき」という短絡的な主張がしばしば見られる。2005年4月21日付『毎日新聞』社説は「中絶の多さ」を懸念し、「大幅削減できれば、少子化問題も一気に解決する」と論じた。中絶を減らせば出生数が増えるという素朴な発想である。

しかし、この種の主張には重大な問題がある。第一に、女性個人の置かれた状況や意思を無視し、子どもを産むことを強制する人権侵害につながりかねない。国連の基準ではすでに、「望まない妊娠」の継続と出産を強制させられることは虐待や拷問だと位置づけられている。

第二に、「産まない選択をする女性が増えたから少子化が進んだ」という主張は、少子化の責任を女性に押しつけるものである。

出生率低下の主な要因は、政府が専門家の提言を無視し、場当たり的で効果の乏しい対策を繰り返す一方で、子育てしやすい社会環境の構築を怠ってきたことにある。責められるべきは女性ではなく、政府の不十分な対応である。

第三に、現代の日本における中絶の必要性を理解する必要がある。現代女性の月経回数は急増しており、「望まない妊娠」のリスクも高まっている。十分な性教育も行われず、避妊に関する情報や手段も不足している日本では、「望まない妊娠」は当事者の責任というよりも社会が生み出している構造的な問題なのである。

むしろ、「リプロの権利を尊重しなければ、人々が安心して次世代を迎えることはできない」という視点こそ、少子化対策の根本に据えられるべきである。

女性たちが避妊・妊娠・出産・育児について主体的に選択できる社会では、結果として子どもを持つことを考える人が増える可能性が高い。フランスやスウェーデンなど、2000年代に出生率を1.8~2.0程度まで回復させた国々は、「産む権利」だけでなく「産まない権利」も含めたリプロの権利を制度的に保障してきた。

翻って、日本政府の女性観には、戦前からの価値観がなお色濃く残っている。女性を男性と対等な存在と見なさず、安価な労働力として搾取し、なおかつ「産み育てる」役割まで担わせようとする姿勢では、女性たちは疲弊するばかりで、少子化も解決できない。

リプロの権利の保障こそが、持続可能な社会への道なのである。

注

*1 齊藤英和「『不妊に悩む人多い』日本社会が見過ごす根本原因 知っているようで知らない『妊娠適齢期』の真実」(「東洋経済オンライン」、2022年3月31日)https://toyokeizai.net/articles/-/541409

*2 “Policy responses to low fertility: How effective are they?”, May 2019, UNFPA

*3 「費用対効果評価が低いと判断された医薬品・医療機器、『費用対効果評価が対照技術と等しくなる』まで価格を下げるべきか―中医協」(「Gem Med」、2023年10月6日)https://gemmed.ghc-j.com/?p=56721

写真・イラストはすべてイメージです 写真/shutterstock

産む自由/産まない自由 「リプロの権利」をひもとく

塚原 久美

妊娠・出産したいか、したくないか。

【目次】

はじめに~日本社会から欠落している「リプロの権利」の視点

序章 リプロの権利は「人権」のひとつ

第一章 リプロの権利はいかにして生まれたか

第二章 人口政策に翻弄された日本の中絶・避妊

第三章 二〇〇〇年代、日本政府の「リプロ潰し」

第四章 世界はどのように変えてきたのか

終章 日本の今後に向けて

おわりに

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)