現在53歳ながら現役選手として未だ記録に挑戦し続けているレジェンド・葛西紀明氏。選手として転機となったのが彼が30代のころ出会ったフィンランド式のトレーニングだという。

書籍『限界を外す レジェンドが教える「負けない心と体」の作り方』より一部を抜粋・再構成しフィンランド式トレーニングの詳細を解説する。

フィンランド式トレーニングと出会う

徹底的に打ちのめされた、ソルトレークシティー・オリンピック(2002年)。僕は30歳になろうとしていましたが、体の衰えは感じていなかったので、引退する気はありませんでした。

ただ、心技体すべてを磨き上げての負けだったので、打つ手がありません。あれだけ鍛えたのに、何をやっても駄目だった。4年後のトリノ五輪をめざすにしても、だらだらと続けていくだけになるのではないか?

自分を見失いかけていた僕に、所属先の土屋ホームから、思いがけない提案がありました。「フィンランド人のコーチを招聘したい」と。

ソルトレーク以前の僕なら、頑なに断っていたと思います。自分のことは自分が一番わかっている、そのようなものはいらないと。しかし万策尽きていました。頭を一度からっぽにして、ゼロから自分のジャンプをつくり直す必要がありました。

元ジャンプ選手でヘッドコーチのペッカ・ニエメラと、元複合選手でアシスタントコーチのトピ・サルパランタ。はじめのうちふたりの新コーチは、僕に遠慮しているようでした。ふたりとも僕より3歳年下で、競技の経験も、現役時代の実績も、僕の方が上だったからです。

しかしこのときの僕は、ふたりの言うことをすべて聞くつもりでいました。ジャンプ王国であるフィンランド式のトレーニングを取り入れて、それまでの自分を変え、進化していく必要があったのです。

2002年6月には、フィンランドで1ヶ月半の合宿を行ないました。練習の拠点となったヴォカティという街は、森と湖のスキーリゾートで、夏も飛べるジャンプ台がありました。

初めてのフィンランド式のトレーニングに、僕はカルチャーショックを受けました。「うわ、楽だな。たったこれだけでいいの?」。まずトレーニング量。それまでの僕の練習量が、人並み外れていたこともありますが、従来の5分の1でした。

そして「考えない」という新習慣。「ジャンプ台では、ジャンプのことを考えるけれど、それ以外は一切ジャンプのことを考えるな」。この発想は、それまで常にジャンプのことを考えていた僕には、目からウロコが落ちる思いでした。

だからリフレッシュ。練習が終わると、バギーに乗せてもらったり、森に熊を見にいったり。頭がからっぽになって、ひさびさに心から「楽しい!」と思えました。冬は犬ぞりやスノーモービルにも乗りました。ソルトレークまでの僕は、ストイック過ぎたのかもしれません。オンとオフの切り替えを知らず、常に神経を張り詰めていて、いつも疲れていた気がします。

新しいジャンプスタイル

首都のヘルシンキには、風洞実験の施設があったので、そこでジャンプのフォームもチェックしました。

ベストな踏切の角度を知るために、天井から吊るされた状態で風を当てて、スキー板の角度を調整しながら、揚力のデータを取っていきました。また、踏切から滞空姿勢に移るときの、手の平を広げるタイミングなども、ベストなものを探っていきました。

ヘッドコーチのペッカからは、新しいジャンプスタイルについて、助言を受けました。それまでの直線的な前傾姿勢から、腰を「く」の字に少し曲げてみてはどうかと。

おなかにカーブが生まれることで、そこに風を受けて揚力を得るという理論です。言われてみれば確かに、飛行機の翼や、凧揚げの凧も、そのように丸みを帯びた形をしています。

腰を曲げると、流線形のカミカゼスタイルは損なわれます。飛距離だけでなく、飛型も「世界一の美しさ」を自負している僕としては、「く」の字に躊躇するところもありました。

しかし、その夏のラージヒルでの練習で、失敗したジャンプを立て直そうと「く」の字を試したところ、体が急上昇したのです。練習でしたが、その台のバッケンレコードを超える150.0メートルを記録しました。もう一度試してみると、全く同じ感覚で150.0メートルを飛びました。

どん底から浮かび上がる。

フィンランド式のトレーニングは、楽しくて合理的。そしてふたりのコーチは、教えることのプロでした。

復活のワールドカップ

フィンランドスタイルを取り入れて臨んだ、2002/03年のシーズン。11月から1月にかけてのワールドカップ前半戦では、一桁台の順位を二度マークして、徐々に調子を上げていきました。このときは、2月中旬に控えている2年ぶりの世界選手権に照準を合わせていたので、序盤から飛ばす必要はありませんでした。

そして2月8日、9日にビリンゲン(ドイツ)で行なわれたワールドカップ2連戦。個人ラージヒル(K点120メートル)で、初日に12位をマークしました。

このシーズンから新ルールで、スーツの規定変更がありました。飛び過ぎを抑えるため、従来よりも薄い生地で、体に密着した服が義務づけられました。その中でオーストリアの選手は、通常より股下の長いスーツを着用して、飛距離を出していました。生地の伸びたところに風を受けて、ムササビのように飛ぶイメージです。

ルールが変更されても、その抜け穴を見つけて勝ちに来る。ヨーロッパ人のしたたかさには感心させられますが、このときは僕も、最新型のスーツを入手していました。ルール改正が頻繁に起こるジャンプ競技では、心技体に加えて、「道具」も勝利のファクターとなります。

日本はヨーロッパに比べて、新しい道具の導入が遅れていましたが、土屋ホームでは、フィンランド人のコーチを迎えたことで、最新の情報が入ってきていました。

2日目の大会には、心強い応援もありました。ビジネスでドイツに出張していた、土屋ホーム社長(当時)の川本さんが、アウトバーンを200キロ運転して、会場まで駆けつけてくれたのです。

個人ラージヒルの1本目。強い風が吹いていました。「く」の字ジャンプは、最初から行なうつもりでしたが、助走中にひらめきがありました。「踏切で体を投げ出してみよう」。

ジャンプのとき以外は、ジャンプのことは考えない。半年実践してきた新習慣のおかげで、脳の疲れがなくなり、僕の頭の中は、以前よりずっとクリアーになっていました。

体を投げ出すような踏切。新型スーツでの「く」の字ジャンプ。K点をはるかに超える147.0メートルを飛びました。ランディングバーンは終わりに近づいていましたが、着地姿勢のテレマークも決めました。

2本目は、強風のため打ち切り。僕は2シーズンぶり、通算14勝目となる、ワールドカップ優勝を果たしました。会場にいた川本さんを見つけて、一目散に駆け寄っていきました。土屋ホーム移籍後の初勝利。それまでは母や妹、姉のために戦ってきましたが、家族以外の誰かのために頑張ろうと思えたのは、初めてだったかもしれません。

さあ、次は世界選手権です。

世界選手権で3つのメダルを獲る

2003年2月18日から3月2日まで、バルディフィエメ(イタリア)で開催された、ノルディックスキー世界選手権。世界選手権には、過去5回出場してきましたが、個人ではまだメダルを獲ったことはありませんでした。オリンピック同様、緊張したり、天候に恵まれなかったり、なぜか本来の力を発揮することができずにいたのです。

2月22日に行なわれた個人ラージヒル(K点120メートル)。1本目、風は落ち着いていて、緊張することもなく、131.0メートルのジャンプ。3位につけました。2本目も緊張せず、思った通りのジャンプで130.5メートル。2本飛んだ時点で1位につけて、メダルが確定しました。

その後の2本目で、アダム・マリシュ(ポーランド)が136.0メートル、マッチ・ハウタマキ(フィンランド)が133.5メートルを飛び、僕は3位となりましたが、世界選手権初となる銅メダルを獲得しました。マリシュはソルトレークシティー五輪・ラージヒル個人の銀メダリスト。飛距離の差こそありますが、世界選手権で彼とメダル争いをしたことは、世界の頂点をめざす足がかりとなりました。

翌23日の団体戦。日本は、船木選手、東輝さん、宮平選手、そしてアンカーは僕というオーダーでした。1本目は船木選手と東さんが120メートル台、宮平選手と僕が130メートル台を飛んで、2位に。またしてもメダル獲得のチャンスです。

2本目では、船木選手が着地時に手をついて減点となり、3位に一度落ちますが、最後に僕が132.0メートルを飛んで2位に逆転。アンカーのプレッシャーは、ありませんでした。最終的に、日本は銀メダルを獲得しました。

そして2月28日の個人ノーマルヒル(K点95メートル)。試合2日前の公式練習は休んで、調整に充てました。

1本目、99.0メートルを飛んで7位。104.0メートルを飛んだ1位のアダム・マリシュとは5メートルの差がありましたが、2本目で105メートル以上飛べば、逆転優勝の可能性もありました。

以前なら気負う場面でしたが、僕は落ち着いていました。2本目はイメージ通りのジャンプで104.0メートルを飛び、一気にメダル圏内に。残りの選手は100メートル前後と距離が伸びず、接戦の末、僕が3位に入賞して、銅メダルを獲得しました。

個人ラージヒルで銅、団体戦で銀、個人ノーマルヒルで銅。3つのメダルを首にかけて、僕は帰国しました。川本さんをはじめ、土屋ホームの仲間が温かく迎えてくれました。僕も笑顔で応えました。

過去5回でひとつも獲れなかったメダルを、一気に3つ獲得。なんだ、こういうことだったのか。ジャンプにはそこまで強い筋力も、激しいトレーニングも、必要なかったのだ。

ソルトレークシティー五輪での、僕の肉体はキレ過ぎていたのです。だからジャンプが嚙み合わなかった。鍛え過ぎた体を乗りこなすことができず、逆に振り回されていた。

適度なインターバルを取り、リラックスすることで、心身のバランスが整う。技と肉体が、嚙み合うようになる。30代を迎え、フィンランド式のトレーニングと出会ったことで、研ぎ澄まされた僕のジャンプは、やわらかな進化を遂げました。

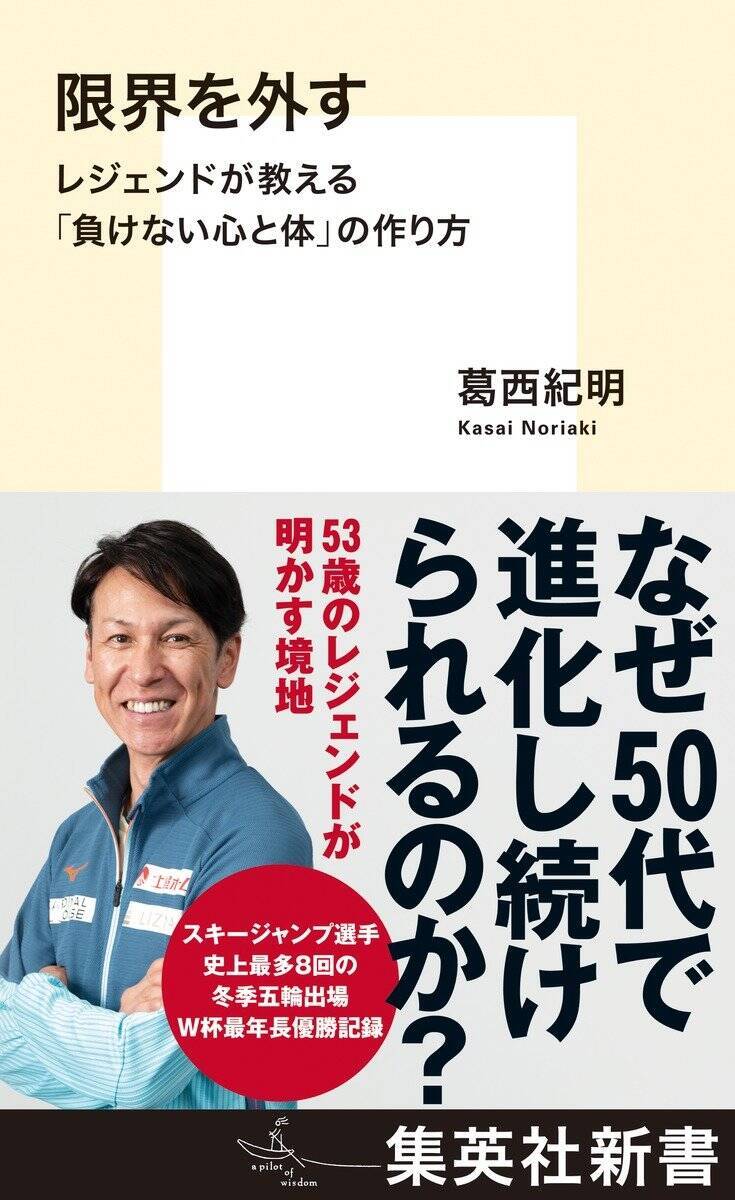

限界を外す レジェンドが教える「負けない心と体」の作り方

葛西 紀明

50代に入っても国内大会で連続優勝し、世界の舞台に返り咲いたスキージャンパー葛西紀明。8度の五輪出場を果たし「レジェンド」と呼ばれる男は、ランニングをはじめとした練習法、習慣を工夫することで心技体を整え、現役選手として年齢の壁を超え続けている。

「負けたくない」気持ちを原動力に、妥協せず積み重ねた努力とは? 自らの限界を外してきた軌跡、そして年齢を重ねても成果を出し、挑戦し続けるための思考法、セルフマネジメントの極意を語る。

◆目次◆

第1章 限界を外すことで進化してきた

第2章 どん底からの復活

第3章 限界を超すメンタルをつくる

第4章 限界を外す体のつくり方

◆主な内容◆

●4年ぶりの復活

●51歳で見直した減量とランニング

●ランニングは一石三鳥のトレーニング

●限界は少しずつ外す

●50歳を超えても進化している理由

●「負けたくない」という気持ちが原動力

●コントロールできるのは自分だけ

●三日坊主にならないために

●コンフォートゾーンを超える

●若い選手から刺激をもらう

●20年かけて完成したジャンプ

●逆境こそがチャンス

●53歳の練習メニュー

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)