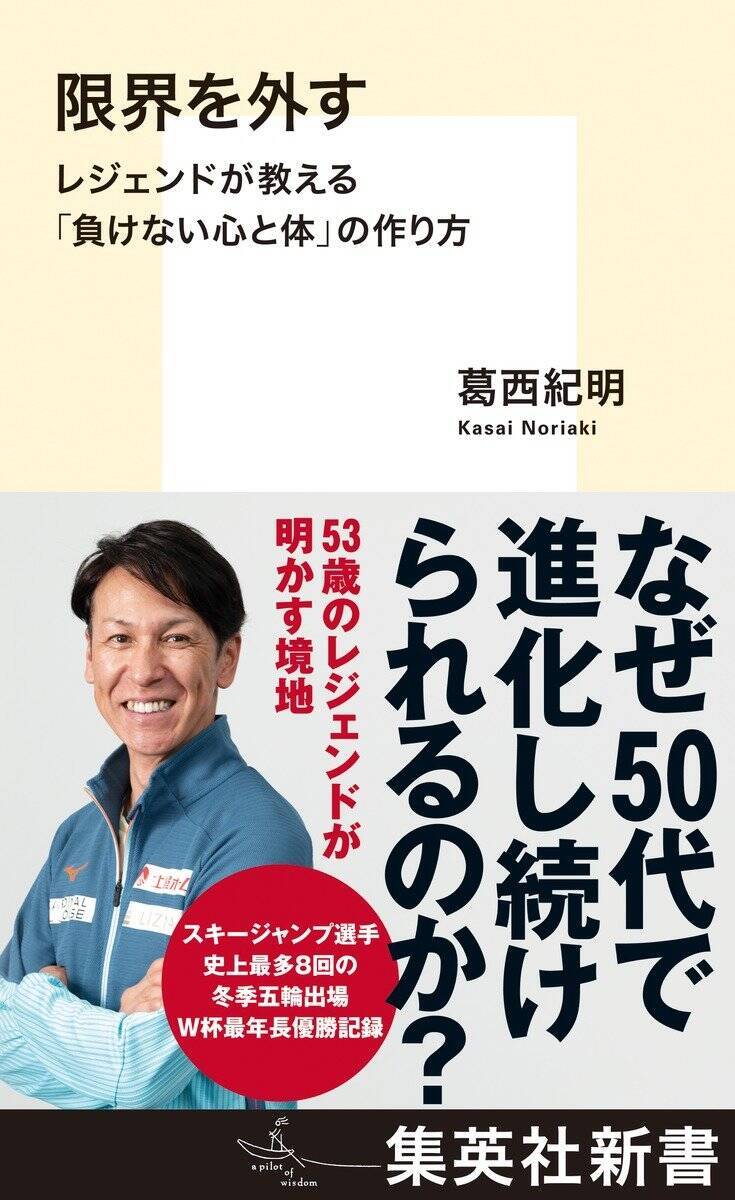

スキージャンプの選手寿命は30歳前後とされているなか、53歳でも現役選手として未だ記録に挑戦し続けているレジェンド・葛西紀明氏。氏いわく、特に大事なことが「脳にストレスをかけないこと」だという。

ビジネスにも効くメンタルの鍛え方を、書籍『限界を外す レジェンドが教える「負けない心と体」の作り方』より一部を抜粋・再構成しお届けする。

現役を続けていられる理由

ジャンプを始めたころは、50代まで現役選手を続けるとは思っていませんでした。ジャンプ選手はみんな、30歳前後で引退していたし、僕もそれぐらいの年齢が限界なのかなと思っていました。ところが自分が30歳を超えてみると、体は動くし、成績も出ていたので、「なんでやめなきゃならないの?」と思うようになりました。やめる理由がなかったので、現役を続行して、その後も選手生活はどんどん長くなっていきました。

僕は、やることは何でも極めたいタイプで、さまざまなスポーツの技術のコツをつかむのが、うまいのだと思います。未知の動きに対する反応や順応性が、生まれつき高いのではないかと思っています。

そしてハングリー精神。子どものころ、家が貧しかったので、母に楽をさせてあげたいとか、オリンピックで活躍して豪華な家を建ててあげたいという気持ちがずっとありました。

成長してからも妹が病気になったり、母が亡くなったりと、家族が大変な思いをしていたので、30代前半までは、家族を背負って戦っているようなものでした。

今は会社のバックアップもあるし、妻とふたりの子どもという新しい家族、そして友人、知人、ファンの方々の応援が一番の力になっています。

「ジャンプの選手寿命は30代」という常識の裏側には、多くの選手が30代を境に、体力の衰えによって成績が出せなくなるという事実があります。しかし僕の場合は、30代以降になって、できるようになったことがいくつもあります。

たとえば、息抜きです。若いころはがむしゃらに練習して、休みなしで頑張っていましたが、そこには休むことへの不安もあったと思います。「ここで休んだら、勝てなくなるのではないか?」と。

30歳までの僕は、「休みを取らず、大事な試合のある2月ごろに疲れが出る」というサイクルを繰り返していました。それは肉体的な疲れというよりは、頭の疲れ、脳の疲れだったと思います。

フィンランド式のトレーニングを取り入れて、リフレッシュすることを覚えてからは、頭が疲れず、大きな試合でも結果が出せるようになりました。30代、40代以降、息抜きをすることが、断然うまくなったと思います。

ケガもしなくなりました。過去、レクリエーションでサッカーやバレーボールをしているときに、捻挫などのケガをすることが多かったのですが、「これ以上やったらケガをする」というラインがわかってきました。

これは精神的な要素が強くて、体の調子がよく、「今日はいけるぞ」というときに限って、思わぬケガをしていたのです。

気分が高揚していて、アドレナリンが出過ぎていたのか。負けずぎらいの性格が災いして、「負けたくない」という気持ちが強過ぎたのか。年を取るにつれて、はやる気持ちを抑えられるようになり、力加減ができるようになりました。

人間の体力は、20代をピークに下降していくと言われていますが、体の使い方や、難しい局面への対処法は、経験を積むほどに上達していくものです。「30代が選手寿命」との常識を信じて、40代、50代の成長を自分から諦めてしまうのは、もったいないと思います。

脳にストレスをかけない

僕のこれまでのジャンプ人生をトータルすると、たぶん95%は負けています。勝てることはなかなかない。優勝することは難しい。

だから、負けからしか、学ぶことはありません。負けるからこそ勝ちたい、ライバルがいるからこそ勝ちたい。そしてまた練習するのです。

試合で負けたときは、その場で気持ちを切り替えて、後に引きずらないようにします。試合の反省はします。

そしてすぐに頭を切り替えます。後悔のような形で、後に引きずることはしません。大体、負けるときは、風が悪かったりなど、運がないとき。あとは調子が悪いときぐらいしかないので、すぐに切り替えることができます。

風がよくて勝つときもあるし、無風や追い風など、コンディションが悪くても勝つときもある。後者の場合は、「自分の力で勝った」と自信を持つことができます。いずれにせよ、試合が終わったら、すぐに頭を切り替えます。

フィンランド式トレーニングと出会い、気持ちを切り替える習慣を身につけてからは、自然に頭が切り替わるようになりました。若いころ、考え過ぎて失敗してきた経験を踏まえて、脳のストレスをつくりたくないのです。気持ちの切り替えには、朝のランニングや、さまざまな球技のクロストレーニングも役に立っていると思います。

メンタルのトレーニングには、潜在意識を活用するものもあります。

僕の考えでは、潜在意識の中には、マイナスの記憶ばかりが詰まっている気がします。過去の大きな大会でのしかかってきたプレッシャーや、転倒事故、敗戦などの苦い記憶。

「うまく飛べないのではないか」などのネガティブな潜在意識が出てこないように、また新たにネガティブな思いを潜在意識に埋め込まないように、普段からポジティブに考えるように努力しています。

ゲン担ぎやルーティンはしない

ポジティブな思いも、扱いの難しいところがあります。たとえば「9回目のオリンピックに出る」という思いは、僕の潜在意識にインプットされていますが、それが気負いやプレッシャーとなって、邪魔をするときもあります。

だから運を引き寄せるためのゲン担ぎやルーティンも、僕はしません。ルーティンがうまくいかないと、自分の調子まで狂ってしまうのが嫌なので、無駄な情報は潜在意識に入れないようにしています。

ネガティブシンキングは、僕にはありません。ネガティブになりそうになっても、すぐに揉み消します。もう本当に、脳にストレスがかかるのが嫌なのだと思います。だから、ネガティブになりそうな場面や雰囲気になると、自分で意識的にポジティブに変換しているのではないかと思います。

いつもいろいろな人から「葛西さん、いつもポジティブだよね」と言われていますが、それは僕が、決してネガティブな思考や発言はしないように心がけているからです。

ですが、その出来事をポジティブに捉えるか、ネガティブに捉えるかは、自分で選ぶことができます。

ジャンプに不都合な追い風や横風に吹かれたとき、「ツイてない」と思うのは仕方がありません。しかしネガティブな感情は、そこで断ち切ることです。頭を切り替えて、2本目にはよい向かい風が来て、自分本来のジャンプができている姿を思い浮かべます。

そうすることで、脳にストレスはかからず、クリアーな意識で次の場面を迎えることができるのです。

どのスポーツでも、もしかしたらビジネスでも同じかもしれませんが、勝ち負けを争うライバル同士に、実力的に大きな差はありません。勝敗を分けるのは、運とそのときのコンディションです。

ポジティブな言動を心がけることで、脳にストレスをかけず、よいコンディションで勝負に臨むことができます。

限界を外す レジェンドが教える「負けない心と体」の作り方

葛西 紀明

50代に入っても国内大会で連続優勝し、世界の舞台に返り咲いたスキージャンパー葛西紀明。8度の五輪出場を果たし「レジェンド」と呼ばれる男は、ランニングをはじめとした練習法、習慣を工夫することで心技体を整え、現役選手として年齢の壁を超え続けている。

「負けたくない」気持ちを原動力に、妥協せず積み重ねた努力とは? 自らの限界を外してきた軌跡、そして年齢を重ねても成果を出し、挑戦し続けるための思考法、セルフマネジメントの極意を語る。

◆目次◆

第1章 限界を外すことで進化してきた

第2章 どん底からの復活

第3章 限界を超すメンタルをつくる

第4章 限界を外す体のつくり方

◆主な内容◆

●4年ぶりの復活

●51歳で見直した減量とランニング

●ランニングは一石三鳥のトレーニング

●限界は少しずつ外す

●50歳を超えても進化している理由

●「負けたくない」という気持ちが原動力

●コントロールできるのは自分だけ

●三日坊主にならないために

●コンフォートゾーンを超える

●若い選手から刺激をもらう

●20年かけて完成したジャンプ

●逆境こそがチャンス

●53歳の練習メニュー

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)