優秀な部下を持つことは、上司にとってありがたいことのはず。しかし、明らかに自分よりも優秀な“ハイスペック”部下を持った上司の場合は、事情が違ってくることもあると言う心理学者の舟木彩乃氏。

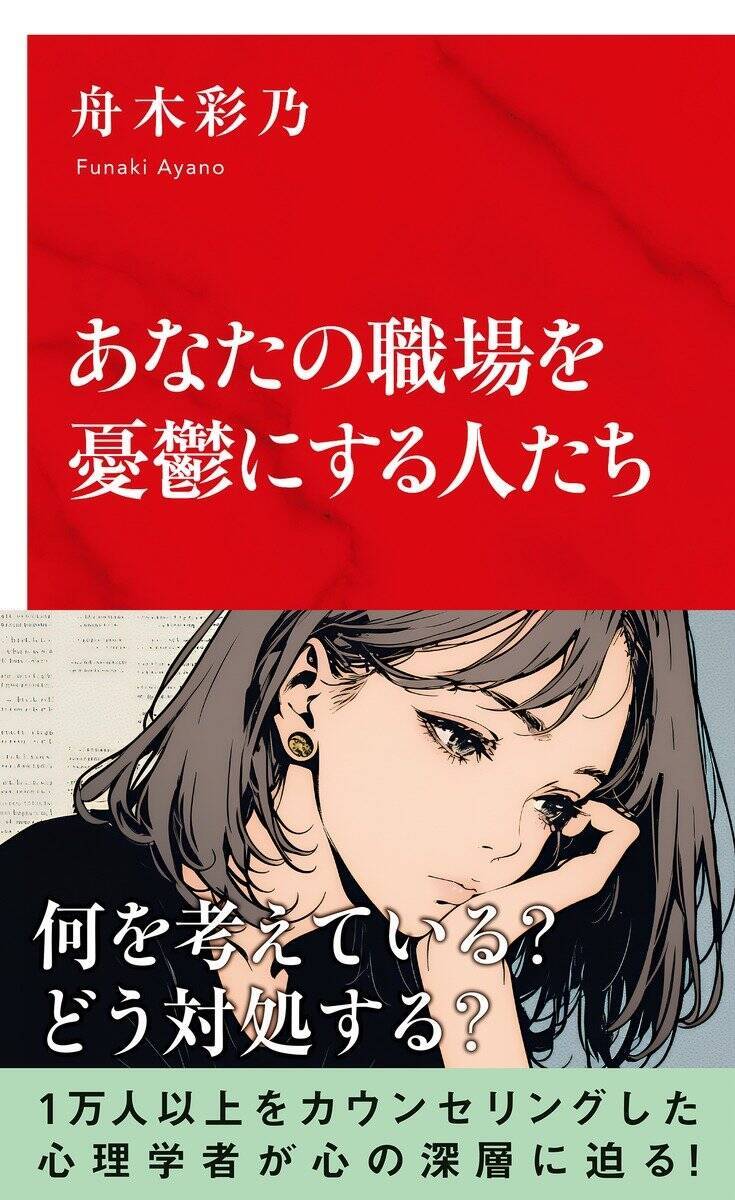

著書『あなたの職場を憂鬱にする人たち』より一部抜粋・再構成してお届けする。

チームリーダーが部下にモヤモヤ、なぜ

コンサルティング企業で人事系のコンサルタントとして順調に業績を積み上げ、人柄も良い林さん(仮名、男性30代)は、新しく立ち上がったチームのリーダーに抜擢されました。

新規に作られたチームだったので、一から決めなければいけないことが山ほどありましたが、チームワークも良く、みんなで協力し合いながら着々と準備が進んでいきました。配属されたメンバーは、林さんと年齢が近かったこともあり、みんなで彼を支えていこうという和気藹々とした雰囲気でした。

チームが発足して半年ほど経った頃、1年前に転職してきたKさん(男性20代)が、林さんのチームに配属されてきました。それまで林さんはKさんと接点がなかったので、話したことはありませんでしたが、かなり優秀な人物だということを社内の噂で知っていました。

Kさんは海外の有名大学院を優秀な成績で修了し、英語はもちろん、ドイツ語や中国語も堪能でした。IQの高い人だけが入会できるMENSA(メンサ)の会員でもあったそうです。

Kさんが優秀であることは、配属されてすぐにわかりました。全員で考えても解決策がわからなかった難しい課題でも、Kさんは的確な解決の糸口を見つけ出し、仕事のミスもほぼありませんでした。それどころか、上司や同僚の業務を先回りして対応するなど、立ち回りの良さも併せ持っていました。

Kさんは事業部長クラス(林さんの上司)が出席する戦略会議などでも、難解な案件を素早く理解し、鋭い分析をしていました。

林さんの部下たちは次第にKさんを頼るようになり、チーム全員で一から整備してきた仕事の処理手順も、Kさんによって最適化されていきました。気づけば「Kさんに任せれば大丈夫」という空気がチーム内に広がっていたのです。

林さんは、表向きは部下であるKさんを褒め、評価している振りはしていました。しかし、心の奥底では「このチームでの自分の存在感が薄くなっていないだろうか」というモヤモヤした気持ちを抱えることもありました。

あるとき、林さんのチームに、超大手企業のコンサルティング契約のチャンスが巡ってきました。林さんのチームがその企業へのプレゼンをすることになりましたが、突然Kさんが「僕が来月のプレゼンをやりましょうか?」と言ってきました。

その言葉を聞いた瞬間、林さんはカッとなり、「これは新参者の仕事ではなく、決裁権を持つリーダーがやるのが当然の大仕事だろう」と言いそうになりました。しかし、その怒りをグッとこらえて、「気持ちはありがたいけど……」と断りかけた瞬間、(いや、待て。自分よりもKのプレゼンのほうが成功する確率が高いのであれば……)とも思いました。

彼は、この葛藤に悩みはじめ、結局は「少し考えるから」と言って時間を置くことにしました。

妬みめいた言葉が頭に浮かんだ自分のことを恥じている

林さんには、どのような心理的背景があるのでしょうか。

林さんは、新規部門のリーダーとして、部下と協力しながらチームを引っ張ってきた自負がありました。

Kさんのプレゼンの提案に対し、聞いた瞬間はカッとなったものの、自分よりKさんがプレゼンをしたほうが成功率は高まるだろうという現実的な判断に思い至り、ジレンマに陥りました。そのため、不快感や緊張を覚えるようになっていたのです。

そして、この心理的不快感を解消するため、「これは新参者の仕事ではない」「決裁権を持つリーダーがやるのが当然の大仕事」というように考え、自分の好ましくない状況を都合良く解釈しようと試みていました。

このように、不快な状況を自分に都合良く解釈しようとする心理を、「認知的不協和」といいます。これを提唱したのは、アメリカの社会心理学者レオン・フェスティンガー(1919 - 1989)です。

「認知的不協和」の説明で頻繁に引用される話に、イソップ童話の「酸っぱいブドウ」があります。空腹のキツネが、美味しそうなブドウが枝から垂れているのを見つけたものの、何度跳んでも届かないので、「あのブドウはどうせ酸っぱくてまずいだろう、誰が食べるものか」という捨て台詞を吐きながら去っていったという物語です。

ブドウに対する「美味しそう」という認知と「何度跳んでも届かない」という認知の間でジレンマが生じ、キツネは不快感を抱いてしまいます。そこで、「美味しそうなブドウ」を「酸っぱくてまずいブドウ」に変換することで、認知の均衡を保とうとしたというわけです。

私たちは両立しないような考えや状況を同時に持ったとき、不快感や違和感を覚えることがあります。そういった状況は、自身の言動に一貫性を保ちたいという欲求を持った人間にとっては不快であり、その状況を解消したいと考えます。

筆者は、定期面談で林さんチーム全員と話す機会があり、林さんとKさん双方から話を聞きました。

林さんは、ここに至るまで新規事業部門のリーダーとして、皆をまとめ良いチームをつくってきたという思いがありました。しかし、部下たちが自分よりも優秀なKさんを頼るようになってきたことについて、モヤモヤを抱えはじめたということでした。

彼の抱える“モヤモヤ”は、焦燥感や自尊心の低下によるものでしょう。それでも彼は、Kさんに対してネガティブな感情を持ったり、発言をしたりすることは“器の小さい人間”がすることだと自分に言い聞かせていました。自分の感情に蓋をして、チームの他のメンバーと一緒に、「Kさんは本当にすごいなぁ」と言っていたようです。

林さんは、周りから人柄が良いと言われるだけあり、筆者にもKさんのことを批判的に話すことはありませんでした。Kさんがプレゼンのことを言い出したときには「新参者が……」という言葉が咄嗟に浮かんできたものの、そのような妬みめいた言葉が頭に浮かんだ自分のことを恥じていると、正直に話していました。プレゼンはKさんがやったほうが確実にうまくいくと思うけれど、いろいろな感情が押し寄せてきて即答できなかったということです。

自尊心を取り戻す方法は?

“ハイスペック”部下の登場により自尊心が揺らいでいる林さんのようなリーダーはどうすればよいでしょうか。

人が組織の中で、「自分の役割」があることにより存在価値を感じるのは、自然なことです。林さんの場合、Kさんと同じ土俵に立っているような印象があり、リーダーとしての役割を、今一度思い起こす必要がありそうです。

彼は、プレイヤーですが、チームのリーダーとしてKさんの上司でもあるはずです。

たとえKさんがどんなに優秀であっても、組織全体を考え、チームを動かし、今後の方向性を決めていくのは上司の役割です。林さんは、「リーダーとしての自分ができる仕事」に目を向け、Kさんとは違う形で会社に貢献できることを理解すればよいのです。そうすることで、自尊心を取り戻すことができます。

Kさんからのプレゼンの申し出があった際、林さんは、「会社にとってはKさんの能力を最大限に活かすことが利益につながる」とも考えたはずです。そのように自分が表に出て結果を出すことにこだわるのではなく、上司の立場で、会社にとって何がベストなのかという視点から決断できるかどうかは、林さんの管理職としてのキャリアにも大きく影響するのではないでしょうか。

プレゼンの件について林さんが部門長に、「次のプレゼンは、確実に契約したい取引先なので、Kさんに前面に出てもらって、自分はサポート役にまわりたい」と言うと、賛同してくれました。部門長は「自分にもなにか協力できることがあればなんでも相談してほしい」と言ってくれたそうで、上司とはこういうものなのだと、あらためて考えさせられたということです。

ハイスペックな部下を持つことは、たしかに脅威になり得るかもしれません。しかし、それは同時に「最強の武器を持っている」ということでもあります。

林さんは、勝ち負けではなく、「優秀な部下を活かすことが自分の役割」という考え方にシフトし、Kさんのスキルを活かしてチーム全体のレベルアップを図ることにしました。このように考え方を変えられた林さんは、自信も取り戻すことができ、自分自身の成長にもつながったと話していました。

文/舟木彩乃

『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(インターナショナル新書)

舟木彩乃(著)

職場の働きやすさは、人間関係が9割。

1万人以上のカウンセリングをしてきた心理学者が

問題の核心に迫り、解決への道筋を伝える。

あなたの職場には「この人さえいなければ、もっとストレスなく働けるのに」という人はいませんか。

問題があるのは、上司、部下、それとも同僚? ひょっとしたら自分自身なのかも?

官公庁や総合商社、中小零細企業、研究所、小売業まで、さまざまな職場で1万人以上のカウンセリングをしてきた心理学者が、豊富な実例を挙げ、問題の根本を探り、具体的な解決策を提案していきます。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)