情熱や高い目標、効率化は仕事において強力な推進力だが、それは時に自身に有害なものにもなる。本当に意識すべきなのは、仕事に過度に依存せず、他に熱中できるものを持ち、生活にあえて無駄を組み込むことだとサイエンスジャーナリストの鈴木祐氏はいう。

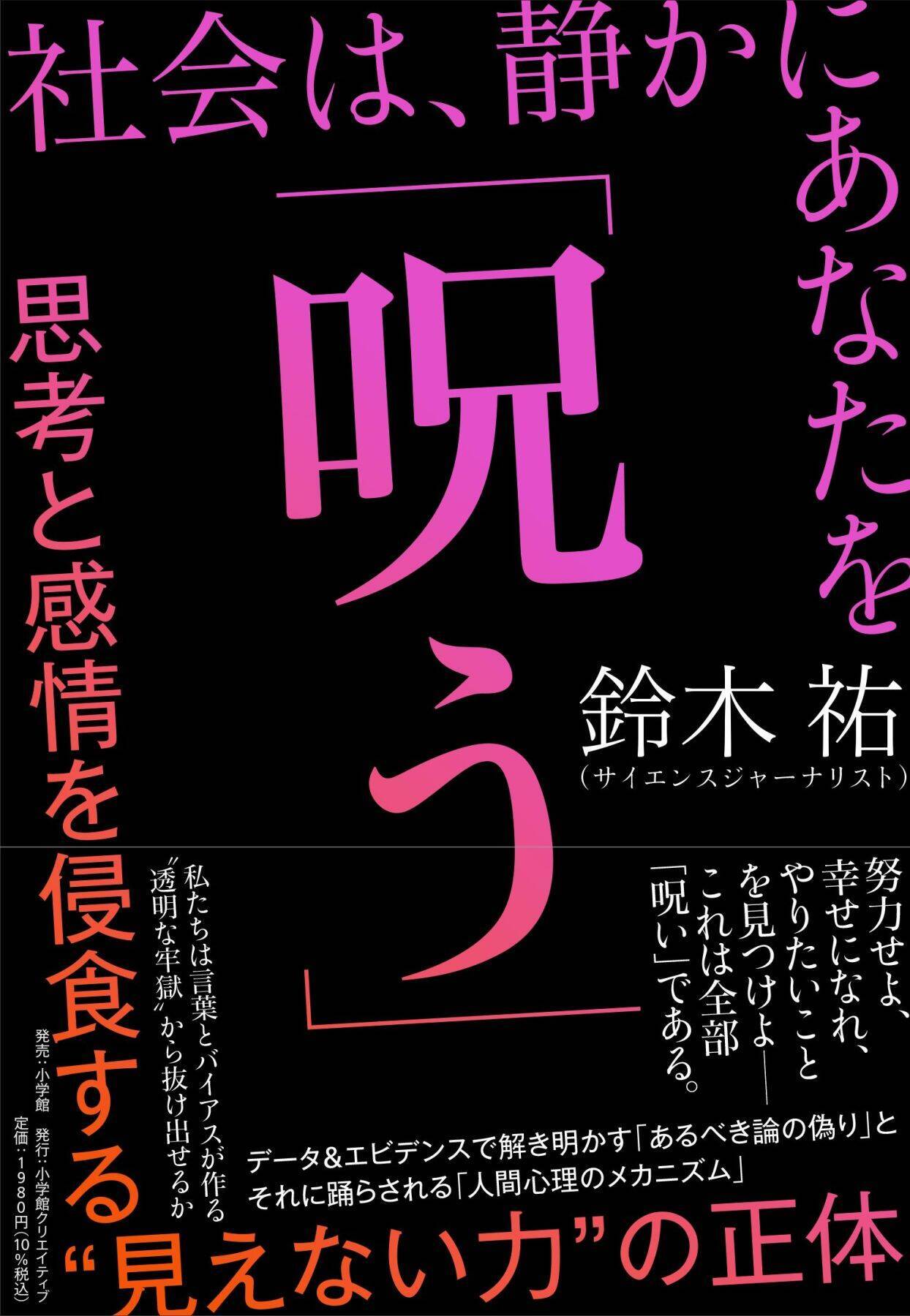

データ&エビデンスをもとに検証した『社会は、静かにあなたを「呪う」』より一部抜粋、再編集して解説する。〈全3回のうち3回目〉

情熱系の“呪い”と、どうつきあうか?

情熱、目標、効率。

これらは決して悪いものではないが、扱い方を間違えれば“呪い”に変わる。だからこそ、適度な距離感を保ちつつ、時に立ち止まって自分の現在地を確認せねばならない。

そこで、まずやっておきたいのが、仕事への「依存度チェック」だ。情熱、目標、効率の“呪い”に取り憑かれた者は、気づかぬうちにアイデンティティを仕事に依存し、心身のバランスを崩すことが多い。

この問題に取り組むためには、「ベルゲン・ワークアディクション尺度」で自己診断するのがお勧めだ。これはベルゲン大学が開発したシンプルなテストで、その精度の高さから、医療界でもよく使われている。

テストを行うときは、以下の七つの文章を読みながら「過去1年の自分を振り返ったときに、私にどれぐらい当てはまるだろうか?」と考え、5点満点で点数をつければよい。

一度もない=1点、ほとんどない=2点、時々ある=3点、よくある=4点、常にある=5点

1 仕事に使える時間を増やす方法を考えた。

2 罪悪感、無力感、うつ、不安を軽減するために働いた。

3 仕事の時間を減らすように周囲から言われたが、無視した。

4 最初に立てた予定よりもはるかに長い時間働いた。

5 仕事ができないせいでストレスを感じた。

6 仕事の時間を増やすために、趣味や娯楽、運動などの時間を減らした。

7 仕事に追われて、健康に悪影響が出た。

採点が終わったら、各項目のスコアをチェックしてみよう。少なくとも四つに「4点」または「5点」がついた場合は、仕事依存症の可能性が大だ。

情熱と目的は「一点集中」ではなく「分散投資」

もしあなたがこのテストで仕事への依存傾向が高いことがわかったなら、次にすべきは人生の“分散投資”だ。“呪い”から逃れるためには、情熱や目的をひとつの仕事や役割だけに集中させず、意識的にアイデンティティを複線化する必要がある。

バブソン大学の心理学者ロブ・クロスは、世界中の企業で約1万1000人に調査を行い、生産性が高いビジネスパーソンは何が違うのかを調べた。分析の要点を、簡単にまとめてみよう。

●参加者の約90%が、「生活全体でエネルギーを使い果たしている」と感じていた。

●生産性が高い10%の人たちは、「多次元な生活」を実践していた。

仕事の生産性と幸福を両立できている人は少なく、人生を楽しみながらも高いパフォーマンスを維持している人は、全体の10%にすぎなかった。彼らは日々の仕事でやる気の低下や疲労感が起きにくく、仕事の重圧やストレスにも強い傾向があったという。

そして、その少数の幸福な人間が取り組んでいたのが「多次元な生活」だ。

これはひとつの活動だけにアイデンティティを集中させない生き方を意味し、仕事ばかりに情熱を注ぐのではなく、友人との交流を増やしたり、畑違いの趣味に熱中したりと、自己を預ける対象をいくつも持つのが基本となる。

研究の参加者が実践していた「多次元な生活」の例を、いくつか見てみよう。

●ある小売チェーンの社員は、同僚とのスポーツを積極的に楽しみ、社内外でも遊ぶことを重視。また、会社がサポートする趣味クラブ(カラオケ、パワーリフティングなど)に参加し、職場を越えた交流を楽しむように心がけていた。

●ある外科医は、週末に集まる地元のバンドに参加し、自分よりも若いアマチュアミュージシャンと定期的に演奏するのを習慣づけ、医者の他にも「音楽」という別の軸を持つようにしていた。

●ある従業員は、社内で趣味が近い仲間を見つけ、仕事とは関係のない会話を心がけ、職場の他にも目的やエネルギーの源泉を持つように工夫していた。

このように、「多次元な生活」を実践する人たちは、社内外のネットワーク活動やプライベートな趣味や文化活動といった“複数の軸”を意識的に持つことで、情熱の“呪い”から自分を守っているわけだ。

このライフスタイルが人生の質を高める理由は、神経科学の視点から説明できる。

第一に、「多次元な生活」を実践する人たちは、生活に多元性があるおかげで、複数の視点から世界を見ることができる。

たとえば、週末に友人とバスケットボールをしたり、趣味のバンドで演奏したりすれば、仕事で感じる悩みやプレッシャーを別の視点から見直せるだろう。これがストレスに対する免疫を作り、ストレスに負けない心の余裕を作り出す。

また、情熱と目的を分散させることで、創造性が上がりやすくなるのも大事なメリットだ。普段から複数の活動を行っておけば、それだけ脳が新しい情報を取り込み、異なる分野の知識や経験を組み合わせて発想できるようになる。この「視点の多様性」が、問題解決力や創造性の改善につながる。

「多次元な生活」の実践は難しいものではなく、週末に普段は会わない友人と食事をしたり、新しい趣味にもう少し時間を割いたりなど、日々の生活にちょっとした変化を取り入れるだけでも問題はない。

最初から大きな変化を求めるのではなく、「今の生活にほんの少しだけ新しい要素を足す」ぐらいに考えたほうが長続きしやすいだろう。

無駄の効能

「多次元な生活」に慣れてきたら、続いて意識しておきたいのが、行動経済学の父と呼ばれる天才心理学者エイモス・トベルスキーが残した、次の言葉だ。

「よい研究をしたいなら、正規雇用では働かないことだ。さもないと時間を無駄にできないせいで、何年も無駄にしてしまう」

トベルスキーのメッセージは明快だろう。情熱、目標、効率を追い求めるばかりで非生産的な時間を大事にしない者は、本当に大切なアイデアや発見を逃してしまう、ということだ。

この言葉を実践する一番の方法は、日々に“無駄”を取り入れることだ。あえて手書きで日記をつける、ぼんやり散歩をする、無目的に読書する、雑談にふけるなど、意識的に成果や生産性から離れる時間を確保できれば、内容はなんでも構わない。そんな時間が、効率化によって奪われた創造性を、多少なりとも取り戻してくれるはずだ。

実際のところ、高い生産性を維持する人物や組織ほど、あえて日常に“無駄”を取り入れていることが多い。

たとえば、映画『ソーシャル・ネットワーク』などのヒット作で知られる脚本家のアーロン・ソーキンは、潔癖症でもないのに一日に6回もシャワーを浴びる。シャワーのリラックス効果で集中力を切り、それによって脳が自由に働き出すのを待つためだ。

あるいは、世界的なデザインコンサルティング会社であるIDEOのオフィスでは、あらゆる場所にレゴブロックやおもちゃの楽器などを配置し、従業員が自由に使うように奨励している。従業員にあえて仕事を忘れる時間を持たせ、柔らかな発想が浮かぶ確率を高めるのが狙いだ。

いずれも生産性からはほど遠い行為だが、それでも彼らが日常に“無駄”を取り入れる理由は他でもない。本当に生産性が高い者ほど、無駄と創造性が蜜月の関係にあることを知っているからだ。

文/鈴木祐 写真/Shutterstock

社会は、静かにあなたを「呪う」: 思考と感情を侵食する“見えない力”の正体

鈴木祐

【社会の「呪い」を検証する】

ネットニュースやSNSで以下のようなメッセージを耳にしたことはないだろうか。

「日本はオワコン」「人生は幸せになるためにある」「やりたいことを仕事に」「資本主義ゲームや競争から降りよう」「この世は親ガチャで決まる運ゲー」

本書における“呪い”とは、このような気づかぬうちに私たちの思考と行動を縛り、時に重圧を与えてくる言葉を指す。しかし、全て“根拠のない思い込み”だとしたら、どうだろう。

人気サイエンスジャーナリスト・鈴木祐氏が、データ&エビデンスをもとに呪いの真偽を徹底検証! いま明かされる「あるべき論の偽り」とそれに踊らされる「人間心理のメカニズム」 。私たちは言葉とバイアスが作る“透明な牢獄”から抜け出せるか。

経済や幸福、働き方、遺伝と才能―現代人が信じ込んできた“正しさ”を、鈴木氏が鮮やかなまでに撃ち砕く。

<本書で検証する主な「呪い」>

・日本は、少子高齢化で未来がない

・人は幸せになるために生きている

・もう経済成長はいらない

・情熱を持って仕事に取り組め

・人生は遺伝で決まるetc.

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)