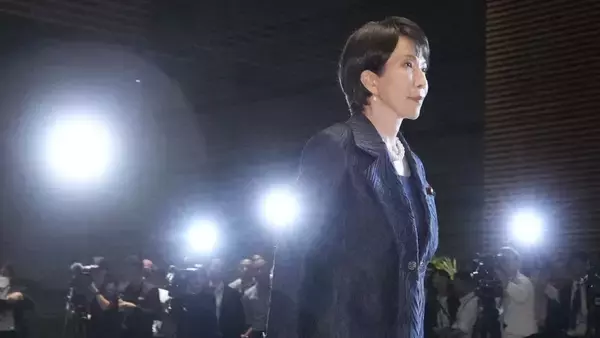

初めての女性総理が誕生した。高市早苗氏だ。

安倍晋三政権が残した負の遺産を引き継ぎ、増幅させようとするもの

ひとつの人事が、時に政権の行く末を雄弁に物語ることがある。

2025年10月21日、第104代総理大臣に就任した高市早苗氏が、官邸の中枢、筆頭総理秘書官に据えたのは飯田祐二・前経済産業事務次官であった。この決定は、単なる官僚の配置転換ではない。

高市新政権がどのような国家像を描き、いかなる経済哲学に基づいて日本を導こうとしているのか、その設計思想を白日の下に晒す、極めて象徴的な選択である。

結論から言えば、その設計図は過去の失敗から何一つ学ばず、むしろ安倍晋三政権が残した負の遺産を忠実に引き継ぎ、増幅させようとするものに思える。日本の未来は、再び経済産業省という名の亡霊に取り憑かれ、成長への道を閉ざされようとしている。

飯田祐二という官僚の経歴をひもとけば、高市政権の目指す方向性は火を見るより明らかである。飯田氏は岸田文雄政権下で、脱炭素政策、いわゆるGX(グリーントランスフォーメーション)を主導し、大阪・関西万博の旗振り役も担った人物だ。

これらのプロジェクトに共通するのは、政府が「ミッション」と称する壮大な目標を掲げ、特定の産業分野に巨額の国費を計画的、長期的に投入するという手法である。

飯田氏自身、自らが推進した政策を「経済産業政策の新機軸」あるいは「ミッション志向の産業政策」と呼び、これを誇らしげに語っている。

「官も民も一歩前に出て、あらゆる政策を総動員する」

この言葉は、一見すると力強く、未来志向に響くかもしれない。

日本の経済を一つの広大な庭園に喩えるならば、経済産業省が掲げる「ミッション志向」とは、庭園全体の土壌を豊かにして多様な植物が自らの力で育つ環境を整えるのではなく、政府が選んだ特定の区画にだけ巨大な温室を建設し、そこに高級な肥料と水を惜しみなく注ぎ込むようなものである。

半導体産業の強化に10兆円、GXの実現に官民で150兆円。これらの数字は、もはや政策というより巨大な公共事業の様相を呈している。

高市政権が採用した経産省主導の体制

飯田氏は、自らの政策を「官が主導する伝統的産業政策でもなく、かといって官が民の活動を阻害しないように徹する新自由主義的政策のどちらでもない」と規定する。だが、これは巧妙な言葉遊びに過ぎない。

政府が特定の産業を選別し、補助金や基金、政府系金融機関を通じた支援で手厚く保護するやり方は、かつて日本が経験し、そして失敗した護送船団方式の産業政策そのものである。

温室の中で育てられた植物は、見栄えは良いかもしれないが、外部環境の変化に弱く、自律的な成長力を失う。

政府の補助金という麻薬なしでは生き残れないゾンビ企業を量産し、市場の創造的破壊を妨げ、経済全体の生産性を蝕んでいく。これが「ミッション志向」の避けられない結末である。

高市政権が採用したこの経産省主導の体制は、第二次安倍政権、とりわけ官邸官僚として絶大な権勢を誇った今井尚哉氏の時代を彷彿とさせる。

今井氏もまた経済産業省の出身であり、大規模な産業政策と財政出動を好み、その財源を確保するために、多くの反対を押し切って消費税率の引き上げを断行した中心人物であった。

出費を増やし、足りなくなれば国民から広く薄く徴税する。

高市早苗氏自身の経歴との断絶

ここで驚かされるのは、高市早苗氏自身の経歴との断絶である。高市氏は長年にわたり総務大臣を務めた経験を持つ。総務省、特にその情報通信分野は、経済産業省とは全く異なる経済哲学を持つ省庁だ。

経済産業省が特定のプレイヤーをえこひいきする「産業政策」に傾倒するのに対し、総務省は市場のルールを整備し、企業間の公正な競争を促す「競争政策」を重視してきた。

携帯電話料金の引き下げを巡る一連の政策は、政府が直接価格に介入するのではなく、新規参入を促し、事業者間の競争を活性化させることで、結果として国民の利益を実現した好例である。

競争政策こそが、経済全体の活力を生み出し、持続的な成長を実現するための王道であることは、数多くの実証研究が示している。

大盤振る舞いの財政出動は経済の足を引っ張る

例えば、テオフィール・アイヒャーとティル・シュライバーが2009年に発表した論文『構造政策と成長:自然実験からの時系列証拠』は、旧共産圏の移行経済諸国を分析し、市場の質を高める「構造政策」が10%改善するだけで、年間経済成長率が2.5%も向上するという劇的な結果を報告している。

これは、政府が特定の企業を選ぶのではなく、市場という土壌そのものを豊かにすることの重要性を物語っている。

また、ダンコ・タラバルとルイス・パントゥオスコによる2022年の研究『改革の補完性と成長:証拠とメカニズム』は、単発の政策変更ではなく、税制、規制、労働市場にまたがる「広範な改革パッケージ」こそが、年間1.2%の成長押し上げ効果を持つことを明らかにした。

経済産業省が進めるような、半導体やGXといった個別分野への断片的な介入が、いかに近視眼的であるかを示唆する研究である。

さらに、レオネル・ムイネロ=ガロとオリオル・ロカ=サガレスが2011年に発表した論文『経済成長と不平等:財政政策の役割』は、政府の経常支出や直接税が経済成長を抑制する危険性を指摘している。

つまり、経済産業省が主導する大盤振る舞いの財政出動は、将来の増税を通じて、まさに経済の足を引っ張る行為に他ならないのだ。

長期的な国家ビジョンよりも、目先の権力基盤の安定

これらの学術的知見が指し示す方向はただ一つである。持続的な経済成長の鍵は、政府が特定のプレイヤーをえこひいきする「産業政策」ではなく、市場全体の競争環境を整備する「競争政策」にある。

経済産業省が推進する特定の企業への補助金政策は、市場を歪める介入であり、ここで言う包括的な供給サイド改革の理念とは真逆の、偽りの改革なのである。

なぜ高市氏は、自らが熟知しているはずの総務省的な、堅実で効果的なアプローチを捨て、経済産業省が描く華やかだが危うい幻想に身を委ねたのか。

そこに見えるのは、政策的な信念の欠如と、第二次安倍政権の成功体験(という名の幻想)に安易に乗っかろうとする権力志向である。

高市氏は、総務省時代に培ったはずの人脈や知見を活かすことなく、経済産業省の官僚たちに政権運営を丸投げした。これは、長期的な国家ビジョンよりも、目先の権力基盤の安定を優先した、極めて無責任な選択と言わざるを得ない。

新たな暗黒時代へと国民をいざなう、破滅への一本道

経済産業省の官僚たちが信奉する「産業政策・補助金投下」路線は、実証データによってその有効性が繰り返し否定されてきた。政府が巨額の支出を行っても、その効果は曖昧であり、場合によっては経済に有害ですらある。

公共投資は非効率な資源配分をもたらし、補助金は本来淘汰されるべき企業を延命させ、産業の新陳代謝を阻害する。そして、大盤振る舞いの後には、必ず増税か、将来世代への負担の先送りである赤字国債の発行が待っている。

飯田祐二氏が推進してきたGX経済移行債という仕組みは、その典型だ。将来の炭素税収を当て込んで20兆円もの国債を発行するというが、将来の財源確保は不確実であり、事実上の野放図な歳出拡大に道を開くものだ。

閉幕した大阪・関西万博も同様である。当初の想定を大幅に超えて膨張した建設費、関連予算13兆円は、そのほとんどが税金で賄われる。これらの巨大プロジェクトが生み出す経済効果は限定的であり、むしろ一部の業界に利権をばらまき、国民全体に重い負担を強いる結果に終わるはずだ。

高市政権が歩む道は、日本の再成長へと続く道ではない。それは、経済停滞に苦しんだ「失われた30年」をさらに延長し、新たな暗黒時代へと国民をいざなう、破滅への一本道なのである。

文/小倉健一

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)