「嘆き疲れた宴の帰り~ これで浄瑠璃も終わりかなとつぶやいて~」

って、よく聞けば、BOROの「大阪で生まれた女」(1979年)の替え歌やないか! しかも画面にはご丁寧に「うた 近松門左衛門」とのテロップまで。それ、必要?

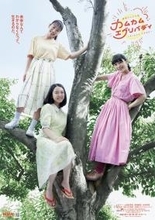

これは、先週より始まったNHKの木曜時代劇「ちかえもん」(木曜よる8時~)初回の一場面だ。本作の主人公、松尾スズキ扮するちか松さん……もとい近松門左衛門はやたらと自己顕示欲が強い。自ら務めるナレーションでは、「浄瑠璃作者として名を残し、教科書にも載ってる、あの近松です」「大河ドラマのナレーションさせてもろたこともある、あの近松です」としつこい。ちなみに近松がナレーションを担当した大河ドラマとは、1995年に放送された「八代将軍吉宗」のこと(このときは江守徹が近松に扮した)。

だけど、近松門左衛門が自己顕示欲が強かったというのは、あながち間違いではないような気もする。そもそも浄瑠璃や芝居の世界で作者が名前を出すことは、この時代には非常にまれだった。そのなかで堂々と自分の名前を掲げて作品を発表するなんて、やはり自己顕示欲が強くなければできなかったことだろう。

「元禄のキャバクラ」でうつつを抜かすスランプ作家の前に…

「ちかえもん」の脚本を手がける藤本有紀はこれまでにも、百人一首を題材にした時代劇「咲くやこの花」では江戸時代を舞台にしながら、ナレーション役を鎌倉時代の歌人で小倉百人一首の選者の藤原定家に設定するなど、ドラマのなかでさまざまな遊びや逸脱を展開してきた。本作ではその逸脱の部分がいつにも増して目立つうえ、かなり大胆なものとなっている。もともと近松が謎の多い人物ということもあって、バツイチという設定になっていたりと、独自の解釈があちこちに見受けられる。

そうした遊びが生きるのも、まず時代考証がしっかりしているからこそだろう。たとえば、劇中、近松作の浄瑠璃が上演される大坂・道頓堀の竹本座は、屋根が舞台側にのみにあって客席にはない。

先述の、近松が当時の作者には珍しく自分の名前を出して作品を発表していたという史実もちゃんと物語に反映されている。それは竹本座の座主・竹本義太夫(北村有起哉)から近松が自作の公演打ち切りを伝えられたときのこと。支払われるはずだった残りの台本料がふいになりゴネる近松に、義太夫は「『作者 近松門左衛門』て掲げてんねやろ。打ち切りになるようなもん書いといて、銭は一人前払うてくれて、恥ずかしいことないのんか!?」と言い放つ。自分の名前を出して発表している以上、作品に責任を持てという、物書きにとっては非常にシビアなセリフだ。

しかし近松はこのとき重度のスランプで作品が書けない状態にあった。焦燥感にかられつつ「元禄のキャバクラ」でうつつを抜かすなどして日々をやりすごしていた彼の前に、「不孝糖売り」を名乗る謎の男・万吉(青木崇高)が現れる。妙に懐いてくる万吉を近松は煙たがるが、第1回の終盤、ピンチに陥ったところをほかならぬ万吉に救われる。いわばダメな中年作家を救う役どころが万吉というわけだ。べつのところでは、近松に対し万吉が「きょう書けないものが明日書ける道理がありますかいな」と意外に鋭いことを言う場面もあり、私も物書きとして身につまされた。

タイトルの「ちかえもん」は、劇中で万吉が近松の名前を縮めてそう呼んだことに由来するが、ひょっとすると未来の世界からダメな少年を助けに来たあのネコ型ロボットの名前とも掛かっているのかもしれない。

「サバ」に込められた意味とは?

古典作品や故事・伝承を物語のなかに巧みに織りこむことで定評のある藤本脚本だが、今回も例外に漏れない。第1回でいえば、唐土(もろこし。中国のこと)の王祥という男が、母のしきりに食べたがっていた魚を獲るため、氷の張った川へ裸になって身を伏し、氷を溶かして魚を捕まえたという故事(史書『晋書・王祥伝』に出てくる「王祥が孝感の鯉」の話)がこれにあたる。

この話が出てきたのはドラマ前半、近松の母・喜里(富司純子)がサバを食べたいと言い出した場面だ。越前(福井)住まいが長かっただけに当地の名物であるサバが恋しくなったのか。しかし季節は冬で、サバを手に入れるのはとうてい無理な話。何とかあきらめさせようとする近松に、母が親孝行はするものだと語って聞かせたのが、例の王祥の故事だった。

近松がそのあと、作家をやめて一緒に「不孝糖」を売ろうと言い出す万吉に、サバを買ってきたら考えてもいいと応じたのも、もちろん入手困難ゆえだ。しかし、万吉はドラマ終盤、視聴者も忘れていたところへ見事にサバを手に入れてきて、近松を唖然とさせる。そしてこれをきっかけに近松と母の家に転がりこむのだった。

そういえば、サバは福井を一舞台とした藤本作の朝ドラ「ちりとてちん」にも折に触れて登場した。

このようにさまざまな楽しみ方ができる「ちかえもん」。今夜放送の第2回には一体どんな仕掛けが用意されているのか。冒頭にあげた「うた 近松門左衛門」のコーナー(?)も、ぜひ存続されていることを期待したい。次に近松が歌うとすれば、「悲しい色やね」? それとも「やっぱ好きやねん」か?

(近藤正高)