まさに国難と言えるコロナ禍によって多くの企業が様々な変化を余儀なくされる中、自社の強みを活かしながら社会貢献を果たす企業がある。その1社がICTを駆使し、地域包括ケアをクラウドサービスで支える、株式会社カナミックネットワークだ。

◼️システム構築による構造改革でパンデミックを克服へ

───) コロナ禍に対する御社の活動が話題となっています。そのひとつに、東京都多職種連携ポータルサイトの活用が挙げられます。

●山本(敬称略/以下同) このポータルサイトは「コロナ感染者をどの病院に移送すればいいか」を即座に検索できるもので、都の保健所・病院等が患者に必要なリソース(ICU、人工呼吸器、人工心肺装置(ECMO)など)の情報を共有できるように開発しました。このシステムによって、どこの病院であれば人口呼吸器やベッドの空きがあるのか、患者に適切な医療を提供できるのかなど、情報不足を解決して、感染者をスピーディーに転院させることが可能になります。

───) 都市圏では、軽症者はホテルに収容されています。また、自宅療養されているケースも少なくないと聞きますが。

●山本) いま、保健所がパンク状態なのは、毎日山のように問い合わせ電話がかかってくるからです。実際に陽性者が出て重症化した場合などの対応を含めた点を効率化できた結果、医療崩壊の歯止めに多少は貢献できたのではないかと考えています。

───) こうした日本の医療システムの問題が、コロナ禍によって露呈したという意見もあります。

●山本) コロナに限ったことではなく、日本は国民皆保険にもかかわらず、例えば自分の罹患した病気の治療・手術に最適な病院は、自分が住む地域のどこにあるかが曖昧で分からないなど医療のフリーアクセスが故に患者自身が選択しないといけないのです。

───) 続いて4月上旬には約35万枚のマスクを医療・看護・介護・保育施設に寄付し、そして更に「SAVE YOUR LIFE」プロジェクトをリリースされました。

●山本) 医療・介護・保育現場にマスクが足りていない状況はご存知の方も多く、医療従事者を救えという声も多く聞かれます。3月末から4月上旬の医療・介護・保育の事業所では、1週間にマスク1枚を洗って使っている状況の現場が多数ありました。一方でステイホーム中の一般家庭にはマスクが大量にあり、しかもそうした世帯が日本中にある。矛盾していますよね。そこで、中国の大手知育アプリの「ベビーバス(福建)ネットワーク技術有限会社」の社長と私が、個人的に昔からつながりがあったことから、共同で35万枚のマスクを提供することにしたのです。そうしたところ、1週間で全国1万3,373の事業所から応募があり、アッという間になくなってしまいました。想像以上にマスクが不足している現状に恐怖を感じるとともに、この状況をできる限り改善・解決すべく対応させていただきました。

───) 「SAVE YOUR LIFE」は、消毒液など衛生用品の不足に対応するためと聞きましたが。

●山本) ヘルスケア事業などを展開している株式会社ピアラと連携したプロジェクトで、ハンドクリーンジェルを5月から販売し始めています。エタノール75%の消毒液です。こうした新型コロナウイルス対策としてのもっとも重要な「手指消毒」には欠かせない商品も各地で不足していたのですぐに対応しました。

◼️接触・飛沫だけではない、エアロゾル感染対策の必要性

───) さらに、「3密対策(密閉空間、密集場所、密接場面への回避)」として屋内空間除菌装置の販売を開始されています。この空間除菌への問題に対して同装置はどのような機能と効果を持っているのでしょうか。

●山本) 「UVCエアクリーンmanager®」という装置になります。日本では馴染みのない言葉かもしれませんが、「UVC」とは、殺菌灯などに使用されている紫外線のことです。この紫外線を出す装置を取り付けて10分ほど人間の体に紫外線が当たらない2.1m以上の部屋上部に水平に照射することで、室内のウイルスなどの99.9%を殺菌し、安全な空間を創りだすことが可能です。すでに欧米の結核病院などでは、紫外線を部屋上部に照射することによって殺菌するこのUVGI方式の装置が普及しています。

───) やはり「室内の殺菌」も重要なのですね。

●山本) 今後、来たるべき「コロナ後」の社会の前提、ウイルスとの共生を考えた場合、以下の3点が要点となると考えます。

①「接触感染」対策…テレワーク、時差通勤などで人と接する機会を減らす、また手洗い•うがいの習慣で衛生面に配慮すること

②「飛沫感染」対策…マスクの着用

③「エアロゾル感染」対策…「UVC」による室内の殺菌

この3つの感染対策がそろって、はじめて安全な「アフターコロナ」「ウイズコロナ」の生活が可能になると言えるのではないでしょうか。

───) 3つ目の「エアロゾル感染」には、このようなハード・ソフト面での感染予防インフラが必要となってくるのでしょうか。

●山本) そもそもエアロゾル感染とは、「飛沫感染(直径5μm以上)」と「飛沫核感染(直径4μm以下)」を包含している用語です。特徴として後者は、軽いので長時間浮遊する、とされています(下記【註】参考資料参照)。

【註】東京大学 保険・健康推進本部 保険センター「感染の方法」より

http://www.hc.u-tokyo.ac.jp/covid-19/infection_route/

感染予防には換気が必要だと、盛んに叫ばれていますね。しかし、日本では「通年に渡ってどうやって換気すべきなのか」について有効な対策は少ないといっていいでしょう。新型コロナ感染症との関係では、様々な議論がなされておりますが、私たちは、その可能性が科学的に否定されない限りは、特に医療現場での感染の問題を勘案すれば、その対策は喫緊の課題だと認識しております。

そして、このコロナ禍の経験で、ウイルスに対する関心も世界中に高まり、より安全かつ安心な対策を社会が求めるようになったと思われます。またウイルスに対する不安も日本社会では国民的に広がりました。ならば、その不安を最先端の科学的エビデンスに基づき解消する、具体的には、飛沫核感染の可能性となる、室内のウイルス自体を殺菌してしまえばよいと考えました。

つまり、「エアロゾル感染」を防ぐということ。そのために必要なのが、屋内空間除菌装置です。

───) なるほど。たしかに「安全」が担保されないと、安心して人が集えないですね。

●山本) その通りです。先般、WHOは次亜塩素酸水(消毒液)の噴霧は人体に有害であるという見解を、厚労省も噴霧は推奨しないとの立場を示しました。そのため、空間除菌としては紫外線殺菌しか方法がないのが現状です。ドイツでは紫外線殺菌が新型コロナウイルスに有効であるという研究発表が出ていますし、ニューヨークの地下鉄でも紫外線殺菌装置の導入がはじまっています。

───) 日本での状況はいかがでしょうか。

●山本) 医療・介護施設にはじまり保育園・幼稚園、調剤薬局、給食センターなど、まずは人の健康に配慮すべき施設に導入が始まっています。飲食店やイベント、観光業などにも導入され、人々が安心して外食したり旅行したり遊んだりできる時間を取り戻さないと、経済の回復は難しいでしょう。つまり、これからのコロナと共生していく社会では、公共機関や企業は、まず、安全な環境・空間であること。そして安全な空間であることを当該組織、施設が社会に発信、PRすることが、あらゆる事業が継続していくためのキーとなります。そのために、UVC装置設置後にどれだけ浮遊菌が除去されたかを示す「環境測定証明書」も我々は発行しています。

国民の健康と安全をどう守るかという公共の福祉に関わる装置でもあるゆえ、普及、設置にあたっては政府・自治体が何らかの補助金、助成金を検討していくことも必要ではないか、とも考えております。

◼️医療・介護現場の未来は業務効率化が鍵

───) カナミックネットワークの事業である医療・介護サービス支援は、今後どのように変わっていくとお考えですか?

●山本) 私見ですが、マスコミ等がしきりに煽るほど、医療現場は崩壊していません。ただし、これはコロナの治療に関して崩壊していないというだけです。というのも、手術が必要な重い病気の患者などの治療・手術は現状、新型コロナが陰性でなければ受けられない病院も増えています。新型コロナウイルスの症状のない人がPCR検査を受ける体制には現状なっていないため、陰性と確定することが難しく、他の疾病・疾患の治療ではすでに医療崩壊が始まっているといっていいでしょう。「ウィズコロナ」には、まずこの問題を建て直すことが急務です。

───) 介護の分野はいかがでしょう。

●山本) 現在全国で880の介護事業所が休業に追いやられているとニュースが流れています。休業要請に従っているのではありません。自主休業せざるを得ないのです。なぜなら、要介護者は高齢者が多く、免疫力に不安があるため、介護従事者たちが感染させてしまうことを恐れ、直接接触できないでいるからです。この結果、デイサービス等が休業し、要介護者を持つ世帯の人が日中に在宅介護をしないといけなくなり、仕事を辞めなくてはならない事態が起きています。

───) たしかに…では、介護領域の危険はどうすれば回避できるのでしょう?

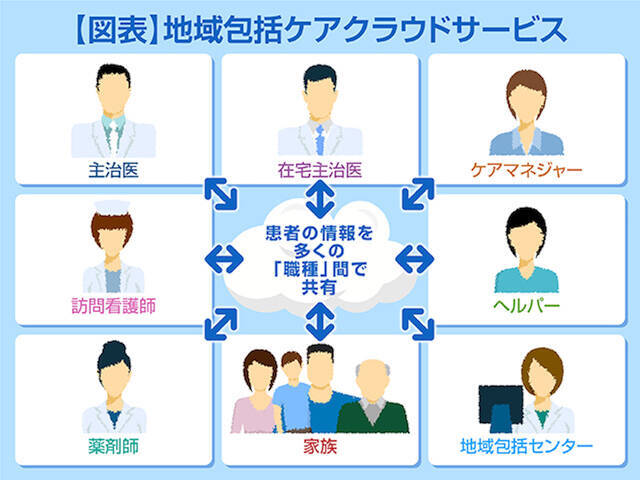

●山本) これらの対策に有効なのは、やはり介護従事者の仕事を効率化することでしょう。従事者たちが、なるべく満員電車に乗らずに職場へ行けるような環境を整備したり、これまで煩雑であった事務仕事をペーパーレス化して、テレワークでできるようにIT化することが急がれます。その効率化・IT化に貢献できるのが、弊社の推進する「地域包括ケア」クラウドサービスであると考えます。

もちろん、消毒液・マスク・紫外線殺菌などの感染対策をしっかりと行えるように医療・介護・保育に優先的にこういった製品が行き渡る必要もあります。

コロナによって日本社会は変化を余儀なくされると言われていますね。その第一歩として改善しなければならないのは、医療と介護の仕事をより効率化し、従事者たちを手助けしていくことに他ならないと、私は確信しています。

いまなお予断を許さない状況ではあるが、来るコロナ収束後も現代進行形で超高齢化社会を突き進む日本において、医療・介護領域のIT化が極めて効果的であると、山本社長との話を終えて改めて痛感した。

このコロナ禍でリモートが一般化したように、スローガンやポーズとしての「ICT推進」ではなく、東京都多職種連携ポータルサイトのようなサービスが数多くリリースされていけば、これから起こる様々な課題もきっと乗り越えることができるのではないだろうか。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)